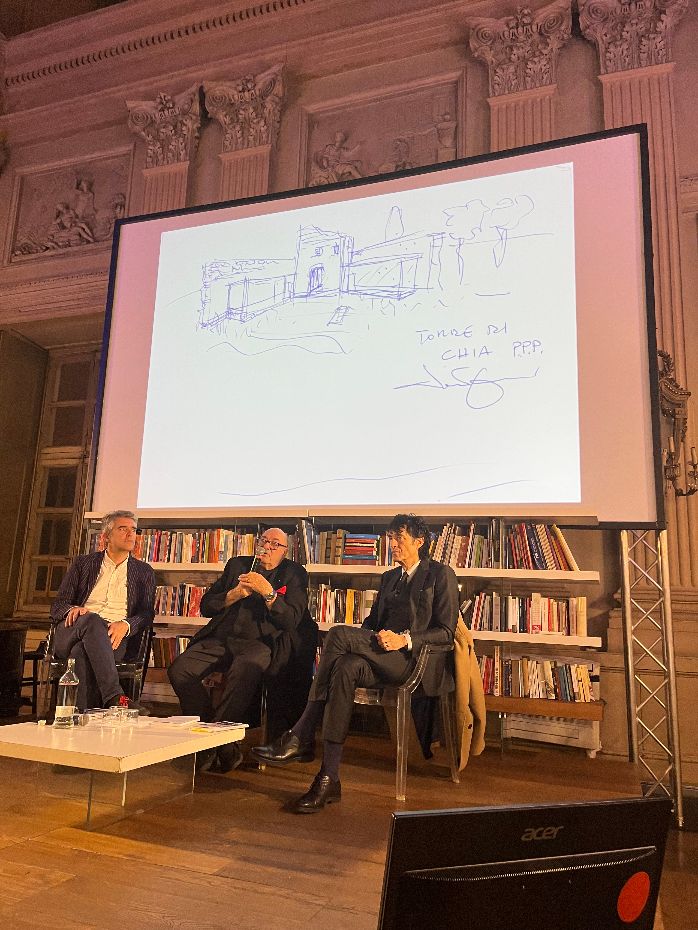

“La prima volta che l’ho visto era di spalle, se ne era appena uscito dal parrucchiere di via Ripetta dove era solito andare lui”. È il primo ricordo, di un giovanissimo Dante Ferretti oggi fresco e divertito (è riuscito allegramente persino a disegnarsi la prossima sua sede al Verano) ottantaduenne, che dà il via a tutti gli altri disseminati nel piccolo volume, un centocinquanta pagine per una decina di capitoli, “La bellezza imperfetta. Io e Pasolini” che il maestro della scenografia cinematografica ha scritto con David Miliozzi per le edizioni Pendragon e presentato al Circolo dei Lettori in compagnia di Giulio Base, effervescente direttore del TFF. “Io e Pasolini avremmo poi fatto otto film insieme, siamo partiti dal “Vangelo secondo Matteo” sino a “Salò”, nel ’75. Alle prime dei film, tutti, c’era sempre sua madre Susanna, le interessava conoscere le reazioni del pubblico. Invece per “Salò” non c’era nessuno, in una sala di Parigi, Pier Paolo se n’era andato, ucciso quel due novembre, proprio due settimane prima”, il 2 quando Ninetto Davoli fu condotto all’Idroscalo di Ostia a riconoscerne il corpo e quel viso semicoperto dal fango. “È stato il poeta per eccellenza del cinema italiano”.

Otto film insieme, un buon tratto di vita. Ma il libro è anche la storia di un ragazzo di Macerata, per cui qualcosa stava già scritto nelle stelle se scampa alle incursioni degli aerei inglesi, al riparo di un grande mobile nella casa che non esiste più, se passata la paura la prima parola che pronuncia è “ciac”, se all’indomani degli esami di stato, dopo un percorso scolastico ingeneroso e semicatastrofico in cui anche la ginnastica faceva acqua – impiegato quasi ogni giorno a scappare al cinema Italia, per uno due tre film, con i soldi fregati la notte prima – ed un brillante esito, conseguito con grande onore, dopo un tour de force per lui non indifferente, chiedeva al padre, proprietario di una piccola falegnameria, il permesso di andare a Roma a frequentare l’Accademia di Belle Arti. Ad avvicinarsi al mondo del cinema il passo è breve, l’architetto Aldo Tomassini lo promuove sul campo assistente scenografo: e sono subito due peplum, dove la costa e le alture del Conero sono reinventate a luoghi avventurosi dei Caraibi. Poi arriva il grande cinema, ma arriva con la figura spesso ingombrante di Luigi Scaccianoce, impiegato nel ’64 su differenti set, indifferentemente, con Luigi Vanzi che sta girando “Sette a Tebe” e con Maselli del certo più quotato “Indifferenti” e con “Amori pericolosi” della coppia Questi/Giannetti. Nel “Vangelo” di Pasolini, appunto. In un continuo spostarsi e andare e venire, con Scaccianoce che arrivava ed era assente, c’era parecchio da fare per il Ferretti poco più che ventenne.

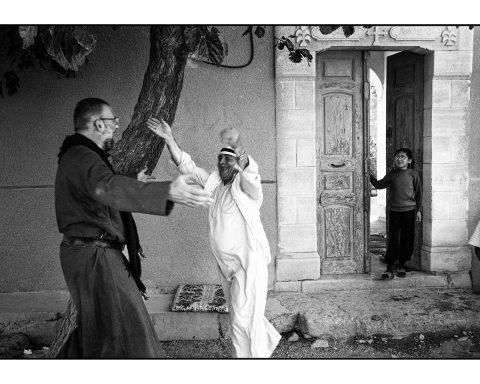

E sarà un’altra promozione, conquistata a testa alta. Arrivano “Uccellacci e uccellini”, una esplosione per Totò, un quasi canto del cigno, “Edipo re” e finalmente “Medea”, definitivamente suo, dall’a alla zeta, senza più intermediari o doppie firme o qualcuno da rimpiazzare questo o quel giorno, per questa o quella scena. Inizia un completo lavoro insieme, una quotidianità e un confronto, un rispetto e un’amicizia, la devozione di un allievo verso chi è stato il suo primo maestro e la gratitudine (“ma ci siamo sempre dati del lei”), ogni attimo nelle pagine di “Bellezza imperfetta”, fatte altresì di ricordi come di schizzi e bozzetti e fotografie: “Le cose fatte bene – nel ricordo di Ferretti le parole del grande intellettuale italiano, perennemente critico, perennemente acuto osservatore, perennemente capace di sopravanzare ogni cosa con un pensiero – sembrano finte, l’imperfezione è necessaria perché appaia la verità”. Il ricordo di una ripresa a Napoli, dietro la chiesa di Santa Chiara, per il “Decamerone”, un gioco tra ragazzi, la “scivolarella” ambientata tra un insieme di angoli medievali e già rinascimentali: anche quella era una imperfezione che raggiungeva la bellezza, “le cose giuste sono sempre le cose sbagliate”. Asprezze e verità incanalate, trasmesse dentro una filmografia che ha portato tra gli altri ai mondi pieni d’incanto di Scorsese, di Burton e di Minghella (“anche a quelli inventati per “Le avventure del barone di Munchausen” che i critici americani hanno osannato come le più belle scenografie della storia del cinema”) e a tre premi Oscar, a quattro BAFTA e altrettanti David di Donatello e a dieci Nastri d’argento, una bella esposizione sui ripiani della casa romana (sarebbe sufficiente ricordare quelle per “Gangs of New York” – sono state “una enorme falegnameria” e nella fiumana di ricordi che Miliozzi e Base cerca di incanalare a volte a fatica va ancora il grazie alla squadra di attrezzisti, falegnami, pittori, stuccatori che diedero vita a un capolavoro – che giacciono a Cinecittà, all’aperto, viste da chi scrive questa nota in un giorno di dicembre di pioggerella e melmoso, mentre andrebbero senza dubbio conservate in un museo).

Poi i nomi di Petri e di Ferreri, poi molti altri, poi il pianeta Fellini, raggiunto soltanto nel ’78 con “Prova d’orchestra”. “Dantino” il regista di Rimini lo aveva già chiamato all’indomani di “Medea” ma lui non si sentiva pronto, “tra dieci anni, maestro, e io arrivo”. E così era stato, si era sentito pronto, “Prova” e “La città delle donne”, “E la nave va” e “Ginger e Fred” sino all’ultimo “La voce della luna”, a creare anch’essi, insieme, mondi nuovi e sogni, mentre negli anni a venire avrebbero trovato posto – con la puntuale collaborazione della moglie Francesca Lo Schiavo – le altissime prove dell’”Età dell’innocenza” e di “Ritorno a Cold Mountain”, tra i tanti tantissimi titoli. Sogni fatti a volte di niente: come quell’inizio che stava prendendo forma, impercettibile, e sistemandosi le pieghe di un immaginario abito, quando sul set di “Fellini Satyricon”, ancora sotto l’egemonia di Scaccianoce, il Ferretti di ventisei anni venne come “scoperto” dal regista, “ma lei chi è?”, “io sono qui sul set con lei da settimane”, mentre prendeva da terra un pezzo di cartone che aveva proprio quella nuance che faceva comodo al regista per un intonaco. Scaccianoce si vide azzerato quel contratto che aveva al 50%, non più rinnovato, Ferretti un riconoscibile nome nei titoli di coda. E l’altro 50% del contratto.

Di Caprio ha detto che “Ferretti è lo scenografo più emblematico del cinema italiano”, per correggersi immediatamente, “Ferretti è lo scenografo più importante della storia del cinema”. Oggi, nella sala del Circolo piena di pubblico, a noi Ferretti continua a ripetere “Pier Paolo mi ha inventato, mi ha creato per quello che sono”. E il pubblico guarda al genio, mentre si mette in fila per il firmacopie.

Elio Rabbione

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE