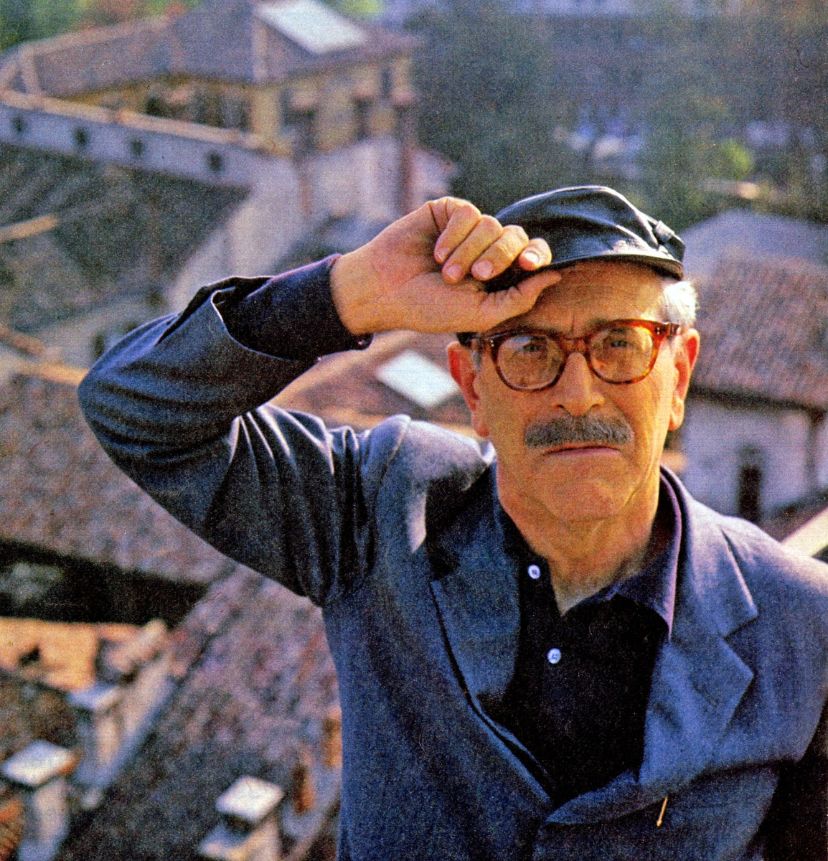

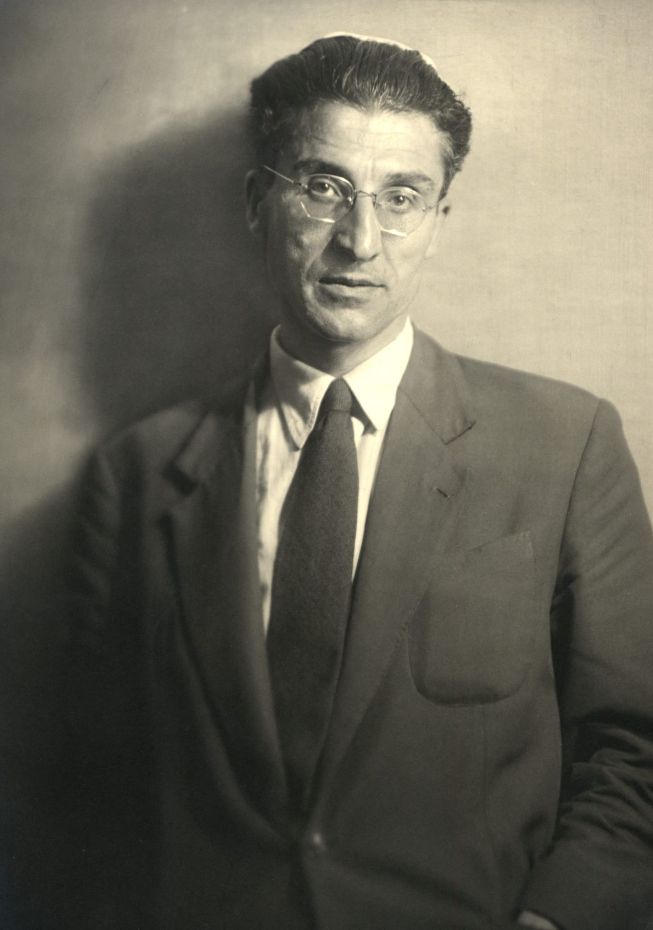

Corconio è una frazione in collina di Orta San Giulio dove, tra il 1934 e il 1936, Mario Soldati e Mario Bonfantini trascorsero un lungo periodo dopo averlo scelto come luogo di volontario “esilio rigeneratore” per uscire da “storte vicende sentimentali”. Nel 1934 Mario Soldati aveva 28 anni, era già stato in America, si era sposato con Marion Rieckelman – una sua allieva della Columbia – e da qualche tempo scriveva sceneggiature per la Cines-Pittaluga di Roma. Ma, sfortunatamente, era incappato in Acciaio, film tratto da un soggetto di Pirandello, diretto da Walter Ruttmann: più che un insuccesso, un vero disastro. Si ritrovò licenziato, senza una lira e per di più anche un po’ sospetto agli occhi del Regime. Così prese una decisone netta, pur essendo per indole poco incline agli atti estremi: lasciò Roma e raggiunse l’amico Bonfantini a Novara e da lì, in bicicletta, pedalando su strade sterrate e polverose “con ritmo quasi da professionisti” arrivarono al buen retiro di Corconio, stregati da panorama tra il lago, le montagne e le antiche case di pietra. Quel posto divenne il suo luogo dell’anima, del vino, delle carte : ci rimase due anni, lontano da Roma e dal cinema, in compagnia di Mario Bonfantini (“vivendo la scrittori”) e della gente del posto. Nel racconto Un lungo momento magico lo scrittore torinese rievocò le circostanze che lo avevano spinto a cercare rifugio sul Lago d’Orta. Lo fece dopo la morte di Bonfantini, “ponendo fine al silenzio su quell’esperienza dovuto forse a quella forma di pudore cui si ricorre a volte per proteggere le cose più care”.

In quel tempo Soldati scrisse il suo primo e bellissimo libro, America primo amore, diario e racconti del giovanissimo intellettuale europeo della sua esperienza di vita negli Stati Uniti, tantissimi articoli e vari altri scritti tra cui la prima parte de La confessione. Soggiornarono all’albergo della famiglia Rigotti , quasi adottati da quella famiglia, dove Angioletta e sua sorella Annetta, la “Nitti”, mandavano avanti l’attività , perché il padre, pa’ Pédar, “badava alla campagna, alle bestie, a fare il vino, a distillare la grappa clandestina, a commerci vari, a divertirsi e battere la cavallina”. Corconio, cento abitanti allora, fu un luogo importante per Soldati e Bonfantini, in grado di offrire sorprese e meraviglie tra le pieghe più insospettabili della vita quotidiana, in prossimità del lago e sotto il “meraviglioso miraggio” del Monte Rosa. Lì condivisero con la comunità del piccolo borgo la vita, lenta e piacevole, scandita dalle partite di bocce e dalle “lunghe giornate al tavolino, ore interminabili proficue, difese e ovattate dal silenzio delle lente nebbie”. Conoscono personaggi eccentrici, ascoltando i loro racconti: il Nando, un “matto pacifico” che credeva di essere un genio della politica e si riferiva a se stesso in terza persona; il Cesarone, un uomo che aveva venduto sua moglie a un ricco capo mastro emigrato negli Stati Uniti. Insomma, fu un periodo d’incontri e di lavoro in un atmosfera dove Mario Soldati, cresciuto negli ambienti della borghesia sabauda, scoprì i valori della civiltà contadina, restandone influenzato. Soldati riconobbe l’importanza di quell’esperienza , parlando dell’antica amicizia con l’altro Mario, quando scrisse: “ ..il momento più importante della nostra amicizia e forse anche della sua e della mia vita è tra l’autunno del 1934 e la primavera del 1936, quando il destino ci appaiò, ci assecondò nella scelta di un volontario esilio sul lago d’Orta: quell’autoconfino rigeneratore, quel delizioso paradiso perduto e ritrovato che accogliendo lui e me, Mario il vecchio e Mario il giovane, ci salvò in extremis da strazianti, estenuanti, storte vicende sentimentali e restituì l’uno e l’altro al suo vero se stesso. Fa bisogno di dire che recuperammo allora, e conservammo poi per sempre, il senso della realtà, della bellezza, della vita”. Sul finire della lunghissima parentesi romana, a metà degli anni Cinquanta, poco prima del suo “rientro al Nord”, Soldati frequentò assiduamente le zone della giovinezza come “villeggiante fuori stagione”, sul lago d’Orta e sul Maggiore, dove nacquero – ad esempio – i racconti de La Messa dei villeggianti.

A Orta e Corconio, Mario Soldati tornò anche per girare nel ’59 Orta mia, un magnifico cortometraggio della collezione Corona Cinematografica, di grande ed elegante narrazione, girato in un superbo Ferraniacolor. Già nel 1941 aveva scelto il lago per realizzarvi le scene conclusive del film Piccolo mondo antico e, successivamente, vi ambientò alcuni dei suoi Racconti del Maresciallo. Il filmato di Orta mia si chiude sulla terrazza di una vecchia osteria affacciata sul lago, richiamando il luogo che aveva accolto i due amici tanti anni prima. Per una significativa coincidenza, anche Mario Bonfantini, nel suo volume Il lago d’Orta del 1961, scelse di congedarsi dai suoi lettori con la stessa immagine di Soldati, descrivendo così l’albergo Rigotti: “Una modesta casa di belle linee dove era fino a non molti anni fa una cortese locanda: v’è chi sostiene che dalla sua lunga terrazza si gode, in ogni stagione, la più bella vista del lago”. Ora l’albergo non c’è più, ma tutto il resto è rimasto più o meno come allora. Dalla Chiesa di S. Stefano alla seicentesca villa della famiglia Bonola. La stazione , col quel rosso ferroviario dei muri sempre più smunto, da tempo è una casa privata: lì, i treni che sferragliano sulla Domodossola-Novara, non si fermano più da una vita. Ma se i muri delle case potessero parlare chissà quanti racconti avrebbe in serbo Corconio. Storie per chi sa ascoltare e non ha fretta. Come non ne avevano, a quel tempo, i due Mario.

Marco Travaglini

“Paesaggi siderali”, il tema del primo appuntamento “moaschese” che va ad unire quanto programmato sul piano della proposta artistica al tradizionale evento “Nero di stelle”, promosso dal “Comune di Moasca”, che ormai da anni dedica agli amanti del “buon vino” e dell’“astronomia” una “notte magica”, il primo sabato del mese di luglio.

“Paesaggi siderali”, il tema del primo appuntamento “moaschese” che va ad unire quanto programmato sul piano della proposta artistica al tradizionale evento “Nero di stelle”, promosso dal “Comune di Moasca”, che ormai da anni dedica agli amanti del “buon vino” e dell’“astronomia” una “notte magica”, il primo sabato del mese di luglio. Oltre alla proposta artistica, inaugurata con l’esposizione delle opere di Elizabeth Aro, il fine settimana al “Castello” non lesinerà al pubblico svariati e piacevoli altri appuntamenti, passando dalle più eterogenee proposte musicali alle degustazioni enogastronomiche(con indimenticabili prodotti del territorio), fino a sessioni di “meditazione yoga” e a curiosi incontri, come quello di sabato 5 luglio, alle 11, con il biologo e giornalista scientifico Danilo Zagaria che dialogherà con Domenico Maria Papa sull’improbabile possibilità di “coltivare viti” nientemeno che sul “Pianeta rosso”.

Oltre alla proposta artistica, inaugurata con l’esposizione delle opere di Elizabeth Aro, il fine settimana al “Castello” non lesinerà al pubblico svariati e piacevoli altri appuntamenti, passando dalle più eterogenee proposte musicali alle degustazioni enogastronomiche(con indimenticabili prodotti del territorio), fino a sessioni di “meditazione yoga” e a curiosi incontri, come quello di sabato 5 luglio, alle 11, con il biologo e giornalista scientifico Danilo Zagaria che dialogherà con Domenico Maria Papa sull’improbabile possibilità di “coltivare viti” nientemeno che sul “Pianeta rosso”. Per tutta la giornata di domenica 6 luglio, il “Castello di Moasca” ospiterà inoltre (pensate un po’!) la prima tappa della “Tiramisù World Cup” della “Monferrato Selection”, ove appassionati del dolce al cucchiaio più famoso al mondo si contenderanno l’accesso alle “Semifinali” della competizione.

Per tutta la giornata di domenica 6 luglio, il “Castello di Moasca” ospiterà inoltre (pensate un po’!) la prima tappa della “Tiramisù World Cup” della “Monferrato Selection”, ove appassionati del dolce al cucchiaio più famoso al mondo si contenderanno l’accesso alle “Semifinali” della competizione.

È un momento qualsiasi, è l’esaltazione del quotidiano che cela l’essenza delle cose. Nella poesia citata l’eleganza torinese è presa alla sprovvista, colta in flagrante mentre si tramuta in semplice golosità. Ma Gozzano sfalsa i piani e costringe il lettore a seguirlo nel suo ironizzare continuo, quasi non prendendo mai niente sul serio, ma facendo riflettere sempre sulla verità di ciò che asserisce. Se con “Le golose” Guido si concentra su una specifica situazione, con la poesia “Torino”, dimostra apertamente tutto il suo amore per il luogo in cui è venuto alla luce.

È un momento qualsiasi, è l’esaltazione del quotidiano che cela l’essenza delle cose. Nella poesia citata l’eleganza torinese è presa alla sprovvista, colta in flagrante mentre si tramuta in semplice golosità. Ma Gozzano sfalsa i piani e costringe il lettore a seguirlo nel suo ironizzare continuo, quasi non prendendo mai niente sul serio, ma facendo riflettere sempre sulla verità di ciò che asserisce. Se con “Le golose” Guido si concentra su una specifica situazione, con la poesia “Torino”, dimostra apertamente tutto il suo amore per il luogo in cui è venuto alla luce. Ma torniamo a Torino, la sua città natale, la amata Torino, che è sempre nei suoi pensieri: “la metà di me stesso in te rimane/ e mi ritrovo ad ogni mio ritorno”. Torino raccoglie tutti i suoi ricordi più mesti, ma è anche l’ambiente concreto ed umano al quale egli sente di appartenere. Accanto alla Torino a lui contemporanea, (“le dritte vie corrusche di rotaie”), appare nei suoi scritti una Torino dei tempi antichi, un po’ polverosa che suscita nel poeta accenti lirici carichi di nostalgia. “Non soffre. Ama quel mondo senza raggio/ di bellezza, ove cosa di trastullo/ è l’Arte. Ama quei modi e quel linguaggio/ e quell’ambiente sconsolato e brullo.” Con tali parole malinconiche Gozzano parla di Torino, e richiama alla memoria “certi salotti/ beoti assai, pettegoli, bigotti” che tuttavia sono cari al per sempre giovane scrittore. “Un po’ vecchiotta, provinciale, fresca/ tuttavia d’un tal garbo parigino”, questa è la Torino di Gozzano, e mentre lui scrive è facile immaginare il Po che scorre, i bei palazzi del Lungo Po che si specchiano nell’acqua in movimento, la Mole che svetta su un cielo che difficilmente è di un azzurro limpido.

Ma torniamo a Torino, la sua città natale, la amata Torino, che è sempre nei suoi pensieri: “la metà di me stesso in te rimane/ e mi ritrovo ad ogni mio ritorno”. Torino raccoglie tutti i suoi ricordi più mesti, ma è anche l’ambiente concreto ed umano al quale egli sente di appartenere. Accanto alla Torino a lui contemporanea, (“le dritte vie corrusche di rotaie”), appare nei suoi scritti una Torino dei tempi antichi, un po’ polverosa che suscita nel poeta accenti lirici carichi di nostalgia. “Non soffre. Ama quel mondo senza raggio/ di bellezza, ove cosa di trastullo/ è l’Arte. Ama quei modi e quel linguaggio/ e quell’ambiente sconsolato e brullo.” Con tali parole malinconiche Gozzano parla di Torino, e richiama alla memoria “certi salotti/ beoti assai, pettegoli, bigotti” che tuttavia sono cari al per sempre giovane scrittore. “Un po’ vecchiotta, provinciale, fresca/ tuttavia d’un tal garbo parigino”, questa è la Torino di Gozzano, e mentre lui scrive è facile immaginare il Po che scorre, i bei palazzi del Lungo Po che si specchiano nell’acqua in movimento, la Mole che svetta su un cielo che difficilmente è di un azzurro limpido.

Articolo 9.

Articolo 9.  succinto che, inarcando la schiena, si solleva con il busto in posa quasi teatrale, ed emerge da un giaciglio posto di fronte ad una croce. I suoi lunghi capelli sono scompigliati dal vento che gonfia anche un drappo posto sulla croce e agita le foglie morbidamente rappresentate sulla bronzea stele verticale. Tra le note di tristezza e di intenso pathos, vi aleggia in primo piano la spettacolarità della scena, la figura si pone come la “divina” del cinema muto, la nuova arte che nei primi anni del Novecento andava affermandosi in città.La protagonista del Monumento Roggeri è una fanciulla inginocchiata e piegata dal dolore, le mani le coprono il volto, e i capelli fluenti e raccolti dietro il capo le scendono fin oltre la schiena. Il lungo abito, movimentato dal panneggio di morbide linee, scende e si posa sul basamento in travertino e in parte lo ricopre. La nota di un patire intenso e irrefrenabile è il messaggio che viene dalla donna che, inginocchiata e chiusa al mondo, sembra pregare, tormentata da un affanno senza fine. Su di un lato, si intravvede appena la firma di O.Tabacchi, allievo di Vincenzo Vela, al quale succederà nella cattedra di scultura presso l’Accademia Albertina di Torino.

succinto che, inarcando la schiena, si solleva con il busto in posa quasi teatrale, ed emerge da un giaciglio posto di fronte ad una croce. I suoi lunghi capelli sono scompigliati dal vento che gonfia anche un drappo posto sulla croce e agita le foglie morbidamente rappresentate sulla bronzea stele verticale. Tra le note di tristezza e di intenso pathos, vi aleggia in primo piano la spettacolarità della scena, la figura si pone come la “divina” del cinema muto, la nuova arte che nei primi anni del Novecento andava affermandosi in città.La protagonista del Monumento Roggeri è una fanciulla inginocchiata e piegata dal dolore, le mani le coprono il volto, e i capelli fluenti e raccolti dietro il capo le scendono fin oltre la schiena. Il lungo abito, movimentato dal panneggio di morbide linee, scende e si posa sul basamento in travertino e in parte lo ricopre. La nota di un patire intenso e irrefrenabile è il messaggio che viene dalla donna che, inginocchiata e chiusa al mondo, sembra pregare, tormentata da un affanno senza fine. Su di un lato, si intravvede appena la firma di O.Tabacchi, allievo di Vincenzo Vela, al quale succederà nella cattedra di scultura presso l’Accademia Albertina di Torino.

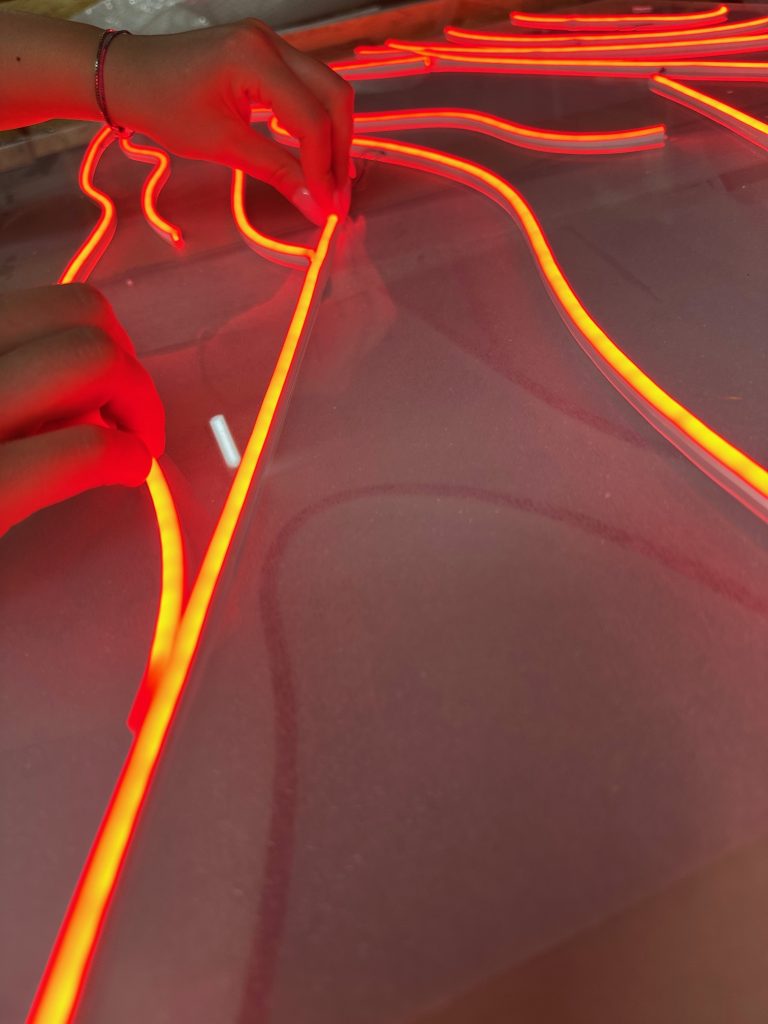

In fase di conclusione e di estrema attualità, infine, il Progetto (antecedente, nella sua ideazione e partenza, allo scoppio della terribile crisi mediorientale) “Iran. Famiglia, vita, libertà”. Obiettivo, “quello di sensibilizzare – racconta l’artista – l’osservatore sulla complessa realtà dell’Iran, mostrando soprattutto la forza dei legami familiari e la situazione della vita quotidiana che, sebbene possa sembrare tanto distante dall’Occidente in taluni aspetti, in altri è sorprendentemente vicina a noi”.

In fase di conclusione e di estrema attualità, infine, il Progetto (antecedente, nella sua ideazione e partenza, allo scoppio della terribile crisi mediorientale) “Iran. Famiglia, vita, libertà”. Obiettivo, “quello di sensibilizzare – racconta l’artista – l’osservatore sulla complessa realtà dell’Iran, mostrando soprattutto la forza dei legami familiari e la situazione della vita quotidiana che, sebbene possa sembrare tanto distante dall’Occidente in taluni aspetti, in altri è sorprendentemente vicina a noi”.