Nelle Sale delle Arti della Reggia di Venaria, sino al 7 settembre

“Vedrai una città regale, addossata ad una collina alpestre, superba per uomini e per mura, il cui solo aspetto la indica signora del mare”, affermava nel 1352 Francesco Petrarca, mentre Montesquieu, al termine del secondo decennio del XVIII secolo, emetteva il proprio giudizio pesante come un macigno: “I Genovesi non si raffinano in nessun modo, sono pietre massicce che non si lasciano tagliare. Quelli che sono stati invitati nelle corti straniere, ne son tornati Genovesi come prima.” E non sai bene, ancora oggi, se il giudizio suoni lodevole caparbietà o presunzione. Due scrittori, due osservatori a guardare con occhi acuti ad una città che, con la sua maestosità, con l’eleganza, con la storia, con il suo stesso mare, dal 10 aprile – e fino al 7 settembre – occupa le Sale delle Arti al secondo piano della Reggia di Venaria con la mostra “Magnifiche collezioni. Arte e potere nella Genova dei Dogi”, a cura di Gianluca Zanelli, Marie Luce Repetto, Andrea Merlotti e Clara Goria, Genova città di patriziato ma una Repubblica con a capo un doge che, dal 1528, rimarrà in carica due anni, famiglie che si contendevano l’elezione, che mettevano in campo sfarzo e prestigio, prestigiose alleanze e protezioni, che allineavano saloni e ospitalità, servitù e carrozze, quelle collezioni che sono l’anima della mostra. Per secoli, i medesimi nomi, i Pallavicino, i Doria, gli Spinola, i Balbi, le collezioni oggi conservate a Palazzo Spinola della Pellicceria, qui un centinaio e oltre di opere tra dipinti, sculture, argenti e arredi, tra Sei e Settecento, la ricchezza delle raccolte ma soprattutto il racconto (e gli esempi splendidi) dell’affermazione di sé, dogi e cardinali – a ostentare la lucentezza dell’abito e della berretta, come Giovan Battista Spinola affida il proprio successo al pennello del Baciccio alla fine del Seicento -, politici, monache e nobildonne, ogni immagine rivolta al culto della persona, ogni tela o tavola pensata “ad maiorem domini gloriam”.

Suddiviso in sei sezioni e tredici sale – per apprezzare veramente quel che significhi “Superba” il visitatore non dimentichi e non si perda per un lungo attimo la bellezza delle grandi tele, i nomi sono quelli di Rubens, di Guidobono, di De Ferrari, e l’allestimento che Loredana Iacopino ha inventato e che nella ampia sala finale raggiunge l’apice della bellezza e della magnificenza, tra pareti e un pavimento riflettente che riporta alle porte di Torino la calma del mare genovese -, un percorso artistico in cui svettano Antoon van Dick (il pittore era giunto, appena ventiduenne, in città nel 1621: uno dei suoi capolavori è il “Ritratto di Caterina Balbi Durazzo”, eseguito in occasione delle nozze della fiera ed elegante signora) e Rubens (in città dal 1604, a lui si deve la redazione del volume “I palazzi di Genova”, uno studio illustrato delle più grandi e aristocratiche dimore): il suo “Ritratto di Giovan Carlo Doria a cavallo”, opera che s’inserisce tra gli anni 1607 e 1608, vero “manifesto di potenza”, apre il percorso della mostra, ricco di riferimenti simbolici, il cane come segno di fedeltà, l’aquila a immagine della casata, la foga del cavallo a contrasto della calma del cavaliere ovvero “l’uomo che con le sue virtù riesce a vincere sull’istinto”, la rossa croce dell’Ordine di San Giacomo aggiunta pochi anni più tardi; e con loro Orazio Gentileschi, Guido Reni, Luca Giordano, Carlo Maratti e poi ancora Angelica Kauffman e Hyacinthe Rigaud e quanti furono i maestri della grande scuola figurativa genovese come Bernardo Strozzi, Domenico Piola, il Grechetto, al secolo Giovanni Benedetto Castiglione, e Gregorio De Ferrari, sino allo spegnersi della grande Gloria in un infelice tramonto con le tele di Anton von Marton, morto a Roma nel 1808, davvero autentico canto del cigno.

Di luci e ombre tutte caravaggesche è costruito “Qui vult venire post me” (conservato nel Rettorato dell’Università degli Studi torinese) di Giovanni Battista Caracciolo, detto Battistello, uno dei primi seguaci del pittore a Napoli, proveniente dalla quadreria genovese di Marcantonio Doria, fratello maggiore di Giovan Carlo, acquistato nel 1614 tramite il procuratore della famiglia nel capoluogo campano. Poco oltre, ancora Van Dick a darci l’immagine – seppur oggi frammentaria – del piccolo Ansaldo Pallavicino, figlio del doge Agostino, che trentenne acquisterà il palazzo di piazza Pellicceria dando vita a una quadreria che sarà il vanto della casata, prediligendo l’artista nato nelle Fiandre e il fantasioso Grechetto (qui presente, tra l’altro, con “L’entrata degli animali nell’arca”, un incredibile quanto variopinto insieme di cani e pappagalli, di capre e gatti, di oche e tacchini e vettovaglie). Le sale d’esposizione ci fanno sempre più immergere in quel desiderio di essere ritratti, di tramandare la propria immagine, una celebrazione che coinvolgeva una pittura non per il tempo presente ma per il futuro. S’allineano il “Ritratto del doge Pietro Durazzo” del Mulinaretto, una scenografia ad effetto, il prorompente color porpora, i segni del potere posti in bella vista, quello di Anton Giulio II Brignole-Sale, il proprietario di Palazzo Rosso, ambasciatore alla corte di Parigi, tramandato da Hyacinthe Rigaud, la nobildonna in veste d’Astrea (di Nicolas da Largillière, dal prestigioso prestito del Sovrano Ordine Militare di Malta) e il “Ritratto di monaca”, dovuto al grande Bernardo Strozzi, mirabile ritrattista, in quei tocchi di bianco che la mano del pittore deposita vistosamente corposi: gli ultimi due appartenenti – capolavori della sala 8 – alla raccolta della famiglia Balbi (banchieri, che all’inizio del Seicento fondarono una strada che porta il loro nome), Francesco Maria prima e Costantino (questo passato all’immortalità con il ritratto di Pellegro Parodi), con cui si scavalca il secolo d’oro per arrivare al Settecento, poi, compositori di una raffinata quadreria, patrimonio diviso due generazioni dopo e per una serie di vicende ereditarie confluito in parte – nel 1824 – nelle raccolte di Palazzo Spinola di Pellicceria.

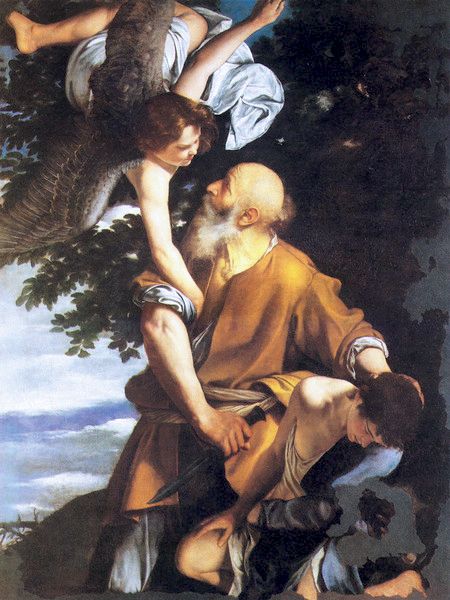

Molto ancora andrebbe citato di questa mostra, che l’appassionato d’arte non dovrà lasciarsi sfuggire, e del carico di Storia che la contiene (esemplarmente formulate le targhe esplicative a corredo), genovese ed europea in un abbraccio più largo. Certamente “L’ultima cena” del Procaccini, bozzetto preparatorio per la monumentale tela commissionata da un anonimo nobile milanese per il refettorio del convento genovese della Santissima Annunziata – uno dei tanti esempi della predilezione che i Doria ebbero per il pittore bolognese, la proprietà invidiata di settanta e più dipinti -, le grandi tele del Grechetto, “L’aria e il fuoco”, “La terra e l’acqua”, “L’adorazione dei Magi” del Baciccio, la luce con cui Orazio Gentileschi ci trasmette il “Sacrificio d’Isacco” (appartenuto un tempo al nobile Pietro Gentile, grande estimatore di Orazio come della figlia Artemisia).

Le ultime sale ci danno la presa di coscienza da parte degli ultimi rappresentanti di un grande passato dello sconquasso che s’aggirerà per l’Europa sul finire del Settecento, nel dipinto della Kauffman a rappresentare Paolo Francesco Spinola c’è la calma ma la eguale consapevolezza del cambiamento di governo, della fine dei privilegi, dell’avvento dell’impero napoleonico. L’ultimo sguardo è, attraverso l’incisione di Antonio Giolfi del 1769, sulla prospettiva della Strada Nuova, oggi via Garibaldi, sui suoi palazzi, sui suoi signori e le ricchezze, il passeggio dei signori e il lavoro dei servi, sulle tante collezioni che hanno fatto importante e preziosa una intera epoca.

Elio Rabbione

Nelle immagini di Giuliano Berti alcuni allestimenti della mostra; Peter Paul Rubens, “Ritratto di Giovan Carlo Doria a cavallo”, olio su tela, 1607 – 1608, Galleria Nazionale della Liguria; Orazio Gentileschi, “Sacrificio di Isacco”, olio su tela, 1612 ca., Galleria Nazionale della Liguria; Antoon va Dick, “Ritratto di Caterina Balbi Durazzo, olio su tela, 1624, Palazzo Reale di Genova.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE