ERNESTO MASINA

L’Orto Fascista

Romanzo

PIETRO MACCHIONE EDITORE

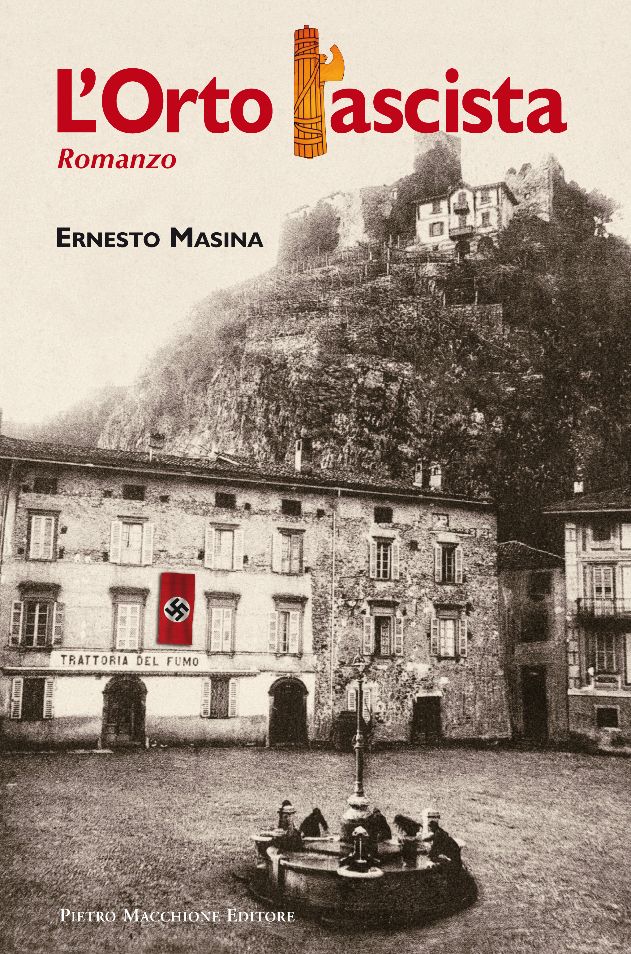

In copertina:

Breno, Piazza Generale Ronchi, già Piazza del Mercato, fotografia d’epoca.

X

L’Hauptmann Reserve Comandante del presidio te-desco non poteva che chiamarsi Franz: alto, grosso, con un paio di baffi alla Francesco Giuseppe che teneva curatissimi, una voce roboante che incuteva soggezione. Era, in effetti, un buon bottegaio trasformato in Sturm-führer dagli eventi della guerra. Aveva un grande desiderio della sua famiglia che non vedeva da oltre un anno, della grassa moglie con tette che sembravano le colline della Bavaria e un culone burroso ma ancora sodo. La chiamava “la morbidosa” quando facevano all’amore e le affondava il viso in mezzo all’abbondante seno solleticandola con i baffoni. Ricordava, con sempre maggior nostalgia, quando rimaneva- no abbracciati lungamente al caldo sotto i piumoni nel loro grande letto: lui abbondantemente appagato e lei soddisfatta di essere con il suo uomo. Ora avrebbe voluto fare sesso anche per scaricare la tensione nervosa accumulata nel lavoro, che svolgeva con scrupolo tedesco, ma senza condividerne la finalità né i sistemi. Tutto questo lo stressava notevolmente, ma non sapeva come fare. Non poteva mischiarsi ai suoi soldati e agli altri italiani che lo conoscevano ed andare al casino di Lovere. Luogo, tra l’altro, gli avevano detto, squallido più di quanto potesse essere già di per sé un posto dove si fa all’amore a pagamento. Aveva cercato, in ogni occasione che aveva avuto di avvicinare una donna, di capire se una sua eventuale avance potesse essere gradita. Ma era evidente che da tutte era considerato un invasore, un nemico odiato dai più e mal sopportato dai fascisti che pur apparivano subdolamente deferenti. Nelle sue elucubrazioni notturne era arrivato persino ad immaginare di fare sesso con Benedetta, la cameriera dell’albergo addetta alle pulizie delle camere, al bucato per la biancheria intima e per le camicie dei tedeschi. Benedetta, che doveva avere almeno cinque anni più di Franz, gli ricordava in qualche modo sua moglie, con quel grosso seno, i fianchi abbondanti e quel sorriso, assai raro ma così simpatico, che metteva in mostra una dentatura ancora sana e brillante. Cercava di capire se avrebbe provato piacere a baciarla e, possibilmente, a fare qualcosa di più con lei. Una notte decise che era arrivato il momento di tentare.

Non aveva mai tradito la moglie in tanti anni di matrimonio, aveva scarsa dimestichezza con le donne, ma la fame di sesso lo aveva convinto che doveva mettere in piedi, al più presto, un progetto per avvicinare la donna. Aveva cominciato abbandonando i gelidi saluti quando la incontrava, condendoli con ampi sorrisi. Aveva poi trovato il modo, nel suo stentatissimo italiano, di farle capire che era molto soddisfatto di come veniva trattata la biancheria e di come veniva effettuata la pulizia della stanza. Era passato quindi a qualche regalo di tavolette di cioccolata, una delle poche cose che riceveva come extra dal proprio comando. Fu poi la volta di un sacchetto di caffè seguito da qualche lira.

Benedetta, che aveva capito subito tutto, stava al gioco sia perché cioccolata, caffè e qualche lira le facevano comodo, sia perché quel grasso tedesco le ricordava il suo Angelino, che l’aveva lasciata tanti anni prima per andare a cercare fortuna, o, almeno, lavoro, in Belgio. Sparito poi, non si sa se inghiottito in una delle terribili miniere che esistevano in quel paese o in un letto di qualche donna belga sedotta dal fascino latino. Erano tanti anni che non toccava un uomo e, se non ne avesse approfittato subito, avrebbe potuto perdere l’ultima occasione. Così, quando il tedesco fu più esplicito, Benedetta non è che gli si buttò immediatamente tra le braccia, ma gli fece capire che era lusingata dalle sue attenzioni.

Bisognava comunque risolvere un problema logistico. Di incontrarsi a casa sua Benedetta non avrebbe neppur accettato di parlarne. La cosa doveva essere fatta in gran segreto, per non beccarsi, oltre alle critiche e ai pettegolezzi, magari anche della collaboratrice. In albergo, dove tra l’altro lei due volte alla settimana faceva anche da guardiano notturno, i tedeschi dormivano due in ogni camera e lo spostamento dell’attuale compagno di sta za del suo futuro amante era alquanto difficile. Con lui, il compagno di notti infarcite di russate terribili, Franz aveva raggiunto una certa confidenza e, considerata la differenza d’età, lo trattava come un figlio.

Era ovvio che il suo sottoposto, Bernd, assiduo frequentatore del casino di Lovere, riuscisse a capire i problemi che una prolungata astinenza poteva provocare all’Hauptmann Reserve e che il suo desiderio di una donna fosse più che comprensibile. Bernd, tutti lo sapevano e ci scherzavano su, bastava appoggiasse la testa a un sostegno qualsiasi e, a qualsiasi ora del giorno e della notte, nel giro di due minuti, prendeva sonno. Le notti non erano ancora fredde: al riparo di una coperta, il suo aiutante avrebbe potuto passare qualche ora dormendo in qualche locale non frequentato dell’albergo, o, addirittura, in auto. Gli seccava un po’ che qualcuno sapesse esattamente quello che lui stesse facendo e per quanto tempo fosse intento a godere, ma non trovava altra alter- nativa. Gliene avrebbe parlato al più presto.

XI

Arrivarono al ristorante dell’albergo Fumo quasi con- temporaneamente e si diressero a un tavolino d’an- golo che permetteva ad entrambi di vedere bene tutta la

sala e chi andava o veniva. “Polenta e coniglio per tutti e due, e un litro di rosso” disse il Temperini al cameriere che si era avvicinato al loro tavolo. Lo disse con voce imperiosa a sottolineare l’importanza della scelta fatta anche a nome del suo compagno, quasi a far dimenticare che quel giorno all’albergo Fumo si servivano solo polenta e coniglio, come scritto in un cartello apposto all’ingresso del locale. Era fatto così il farmacista, si sentiva sempre un personaggio importante in paese e aveva costante il desiderio di mettersi in mostra.

D’altra parte di farmacista a Breno ce ne era uno solo: un po’ come il Padreterno, gli veniva da pensare qualche volta… o, più modestamente, una primadonna.

In attesa della polenta, il Russì raccontò dell’incontro con Martin Bascià spiegando che, data la rabbia che Martin aveva nei riguardi dei tedeschi, se ne avessero avuto bisogno avrebbero potuto contare su di lui. “Ma cosa hai in mente?” chiese il Temperini alla fine del racconto e dopo un minuto di silenzio. Il farmacista era al tempo stesso timoroso di essere coinvolto in qualcosa di troppo grosso per lui, ma anche esaltato dall’avventura che avrebbe vissuto da protagonista. – Storie a non finire! Ci sarà da raccontarne al bar per mesi, forse per anni – aveva pensato vedendosi già al Bar Monte Grappa a raccontare nell’attento silenzio dei soli- ti avventori. “Hai già pensato a tutto? Perché tutto vuol dire: come preparare il… diciamo… il colpo; quali risultati, o meglio quali danni si vogliono arrecare; poi, dopo il casino, cosa ci dobbiamo aspettare dai fascisti, dai tedeschi… da tutti quelli, insomma, che non la pensano come noi e che saranno incazzatissimi”.

Il Russì non si decideva a parlare. Ogni poco si portava il bicchiere alla bocca trangugiando piccoli sorsi di vino come se avesse bisogno di tener bagnata la lingua. In effetti anche lui si era posto le stesse domande e si era dato un sacco di risposte diverse. Avrebbe voluto dimostrare ai tedeschi che loro non erano degli intoccabili e, soprattutto, farli apparire vulnerabili perché smettessero di comportarsi con la prosopopea dei conquistatori di un popolo vile e sottomesso anche, e soprattutto, psicologicamente. Avrebbe potuto essere poco più di una burla, un scherzo un po’ pesante con la mira di ledere la dignità teutonica. E non sarebbe stato poco: l’Italia s’è desta – pensava in grande.

“Dottore, ascolti” disse infine il Russì. “Mica li voglio ammazzare, ’sti tedeschi. Gli facciamo uno scherzo: un po’ di dinamite sotto la macchinetta e bum, gliela facciamo a pezzi. Vedrà che calano le arie e per un po’ non rompono”. “La dinamite so dove trovarla, la portiamo in paese, la mettiamo nel gabbiotto degli attrezzi che hanno costruito in quello che chiamano l’Orto, aspettiamo una notte che ci si veda poco, portiamo il pacchetto di dinamite sotto la macchinetta, un pezzo di miccia e via. Tutto finito. Io, prima che arrivi qualcuno, sono già nel vicolo delle suore verso il Cerreto del matt Ruscu e lì vado a passare la notte”.

“E io, io cosa faccio, come posso partecipare?” chiese subito il farmacista che si sentiva, improvvisamente, escluso dalla gloria che sarebbe piovuta su chi avesse partecipato all’attentato. Cosa avrebbe mai potuto racconta- re al bar? Che sapeva e non aveva fatto nulla? Che era un pauroso e un coglione? In quel momento giunse, dall’ingresso, un forte vociare e rumore di suole dure sull’impiantito di legno. Subito dopo, dalla porta entrò lo Sturmfürher, seguito da tre dei suoi uomini. L’ufficiale tedesco fece due o tre passi verso il centro della sala, quindi, distendendo il braccio, urlò “Heil Hitler!”Attese, invano, che qualcuno degli avventori facesse anche solo un cenno di partecipazione. Tutti continuarono a mangiare o a parlare a bassa voce dei fatti loro come se nulla fosse accaduto. L’ufficiale rimase imbambolato in mezzo alla sala, si sentiva sempre triste e solo in un paese che lo detestava. Ciò nonostante, ripeteva questo gesto spontaneamente quando entrava in qualche locale pubblico, pur sapendo che il comportamento degli italiani sarebbe sempre stato lo stesso.

– E allora perché lo faccio? – si domandava ogni volta sempre più avvilito. Probabilmente questione di carattere, ma che carattere del cavolo aveva!

A toglierlo dall’imbarazzo fu il cameriere che, prendendolo quasi per un braccio e dicendogli:

“Venga, Comandante”, lo guidò verso un tavolino un po’ defilato. Ai tedeschi non veniva mai fornita la Lista del giorno, in quanto loro consumavano le razioni che ogni tre giorni arrivavano dal Comando di Brescia, razioni che venivano preparate con puntigliosa precisione: ognuna aveva persino il suo stuzzicadenti. Nonostante abituati alla loro cucina, che mischiava ingredienti salati e dolci ma senza alcun profumo, quando si sedevano a tavola al Fumo erano costretti a comparare le loro por- zioni anonime con gli appetitosi profumi che giungeva- no dai piatti degli altri commensali che guardavano con invidia. L’albergo aveva avuto sempre la tradizione di un’ottima cucina ed anche in tempo di autarchia il cuoco cercava di sopperire alla mancanza di ingredienti con l’amore verso il proprio lavoro. Quel giorno, poi, quella polenta con il coniglio arrosto, la specialità di Vittorio il cuoco, li fece impazzire di desiderio.

In mancanza di olio e con poco burro a disposizione, il Vittorio aveva imparato a far imbrunire salvia e rosmarino nello strutto e ad insaporire il sugo con le interiora del coniglio lasciate a macerare per una notte nel vino rosso e poi tritate fini fini, sino a ridurle in poltiglia. Ma il segre- to, che avrebbe fatto inorridire i buongustai e che non avrebbe mai rivelato neppure sotto tortura, era quel cuc- chiaino di miele di castagno che andava sempre ad aggiun- gere di nascosto per mitigare l’amarognolo del rognone. “Bravo dottore, qui la volevo! Avevo paura che mi lasciasse solo a fare tutto, come fate abitualmente voi ric- chi che ve lo menate tutto il giorno e intervenite solo quando c’è da incassare!” Alzò il bicchiere, ormai quasi vuoto, in un gesto di complicità condito con un sorriso d’amicizia. “Il lavoro c’è, è molto delicato e anche pericoloso, se lo volete fare”.

“Certo che lo voglio fare” rispose il farmacista con il tono di voce un po’ meno entusiasta dopo quei “delica- to” e “pericoloso” usati dal Russì.

“Vede, bisogna trovare il modo di portare l’esplosivo in paese; mica lo posso mettere nello zaino io, che se mi fermano i fascisti o i tedeschi mi ritrovo sparato come un coniglio. Ormai se vedono uno entrare in paese quasi sempre lo fermano e lo perquisiscono.” Questa asserzione fece scorrere un brivido di gelo lungo la schiena del farmacista. Organizzare un attentato era una cosa, parteciparvi attivamente era ben diverso. Ma ormai c’era dentro e non poteva ritirarsi senza perdere la faccia. “Cosa hai in mente?” chiese mentre lo sconforto lo pren- deva sempre più.

“Ci ho pensato molto, ma non trovavo la soluzione. Poi mi è venuta in mente una cosa che, però, un po’ mi ripu- gna.” Si fermò per un po’ quasi fosse restio a continuare, come se avesse veramente vergogna a proporla. Tra i due uomini corsero molte occhiate che esplicitavano tutto il disagio che avevano dentro di loro. Alla fine il montana- ro, dopo essersi schiarita la voce ed essersi guardato in- torno per sincerarsi che nessuno degli occupanti dei tavoli vicini fosse a portata di voce, riprese a parlare: “Dottore, io glielo dico, però lei non mi dà una risposta senza prima averci pensato bene. In un primo momento la mia proposta le darà fastidio e la troverà inaccettabile; quindi non dica nulla sino a quando non avrà valutato i pro e i contro. Per fare il trasporto ci vorrebbe un bam- bino. Nessuno controlla i loro giochi e il loro andare e venire per i boschi. Ormai è tempo di funghi e, per esempio, il figlio del dentista con il suo amico, mi pare si chiami Ernesto, due o tre volte la settimana vanno, appunto, per funghi. Lei li conosce bene: qualche volta vi ho visti parlare insieme e mi sembrava che la stessero ad ascoltare con grande ammirazione e interesse. Probabilmente lei stava raccontando qualcuna delle storielle che si inventa per i grandi ma che, adattate all’età, piacciono anche ai bambini. Lei dovrebbe raccontare loro che, insieme a me, ha preparato un concime miracoloso. Un concime che, se usato nell’orto che stanno lavorando con i loro compagni di scuola, darebbe un raccolto da farli diventare famosi. Lei potrebbe offrire loro un po’ di questo concime, a patto di mantenere il segreto. Guai se parlassero: prima di tutto perché il meri- to non sarebbe più stato loro, poi perché avrebbero potuto sgridarli, avendo compiuto una cosa di nascosto dalla maestra… quella poco di buono che hanno nomi- nato, cose da pazzi, Custode dell’Orto Fascista. Li potrebbe mandare da me a ritirare un pacco di questo… concime, da nascondere nel gabbiotto dell’orto, in atte- sa di usarlo al momento giusto. Il momento glielo dirà lei, studiando le fasi della luna. Ci pensi su. E adesso andiamo che a me questa presenza dei tedeschi mi fa girare le palle”.

XII

Lasciato il farmacista, il Russì era andato verso il Punt della Madonna a cercare 3B, ovvero Bettino Bum Bum, così chiamato perché aveva fatto, prima di prendersi la silicosi, il minatore in Francia, dove si era specializzato come preparatore di candelotti di dinamite e nel farli brillare nel modo giusto. Al rientro al paese aveva continuato a tenersi in esercizio, dando, a volte una mano all’Azienda Autonoma Statale della Strada nell’anticipare la caduta di una frana che minacciava di invadere qualche via di comunicazione, soprattutto in montagna; altre volte lavorando per i Tassara, che stava- no preparando nuovi piccoli invasi per ottenere energia elettrica per il funzionamento dei macchinari della fonderia. Tutte le volte che gli affidavano la dinamite per qualche lavoro, il Bettino, attentissimo a non essere scoperto, ne sottraeva un piccolo quantitativo nascondendolo in luoghi sicuri. Avere della dinamite a portata di

mano, come lui diceva, “serve sempre”. Il Russì andò da lui a colpo sicuro, ma fu costretto a spie- gare sin nei minimi dettagli il piano che aveva in mente, per creare un certo interesse nel Bettino che, da uomo dai nervi d’acciaio – freddezza, precisione ed un certo grado di incoscienza avevano permesso al “brillatore” di portare a casa, dalla Francia, la “ghirba” – non aveva inizialmente mosso ciglio alle sue parole. “Ci vediamo domani alle 10 al crusal, che ci devo pensa- re!” fu l’unico commento del Bettino. “Attento: se ho il cappello in testa ci parliamo, se ce l’ho in mano fa’ finta di niente e non avvicinarmi. Guarda, comunque, che io non ho sentito niente di quello che mi hai detto. Se ci starò ti dirò dove e quando andare a prendere la “merce” già pronta. Ma noi oggi non ci siamo incontrati. Cazzi tuoi! Io non posso rischiare la galera o una bevuta di olio di rici- no. Tre giorni in gattabuia senza cure o una dissenteria e io sono bell’e che morto. E per adesso non ho nessuna voglia di lasciare la mia Ninetta dopo tanti anni che le sono stato lontano”. Detto questo si girò e rientrò in casa. Non si aspettava un atteggiamento diverso da quello e quindi, tirate le somme il Russì si ritenne soddisfatto dell’incontro. Era sicuro che Bettino gli avrebbe fornito l’occorrente per l’attentato e che, da antifascista qual era, fosse in fondo in fondo lieto di partecipare.

– Le sue paure sono scusabili – si disse conoscendo le pre- carie condizioni di salute di 3B. La mattina seguente prima delle 10 era al luogo dell’ap- puntamento, in attesa. Finalmente vide, in lontananza, la figura mingherlina del Bettino. Avanzava lentamente e un po’ ingobbito per la strada in leggera salita, probabilmente a causa della difficoltosa respirazione. Gli sembrò stesse parlando da solo, mentre continuava a mettersi e togliersi il cappello.

Improvvisamente, con un gesto melodrammatico, si ficcò il copricapo in testa, raddrizzò il corpo e si mise a camminare più speditamente: sembrava trasformato. Al Russì venne da sorridere: l’amico aveva deciso di aiutarlo e se ne sentiva fiero. Infatti dopo poco gli si avvicinò e gli disse: “Stammi bene a sentire perché non ripeterò. Vai alla chiesa di S. Maurizio. Sotto il portico alla destra c’è una lastra più grande delle altre che non è ben francata: la alzi e sotto trovi otto candelotti di dinamite. Ne prendi due di quelli che hanno la miccia più lunga. Poi rimetti a posto la lastra e dimentichi tutto. Tutto: quello che hai visto e gli incontri che abbiamo avuto. TUTTO. Ciao” e se ne andò.

Ora bastava solo andare a prendere l’esplosivo e portarlo in paese: poi sarebbe stato tutto pronto! Bisognava solo aspettare il momento giusto per far saltare in aria quella maledetta auto tedesca.

XIII

La signora maestra Lucia aveva ottenuto dal signor Direttore della scuola di poter acquistare qualche attrezzo per la lavorazione della terra da dare ai ragazzi per- ché iniziassero, dopo averlo pulito dai sassi, dai calcinacci e dai pezzi di legno, a smuovere la terra in attesa di una prossima semina. Inoltre, poiché l’Orto Fascista era al- quanto distante dalla sede della scuola, bisognava provvedere alla realizzazione di un riparo, anche se piccolo, per gli attrezzi. Come al solito si pensò di affidare l’incarico alla locale Associazione Alpini, che era sempre disponibile a dare una mano a chi avesse bisogno. Così in breve fu costruito un piccolo deposito in muratura di un metro per un metro, con la sua bella porta in legno mu-

nita di un robusto chiavistello con lucchetto. Rimuovere un terreno così duro, abbandonato da anni, risultò subito impresa difficile per dei ragazzini che, oltre tutto, dovevano lavorare con attrezzi pesanti e non adatti alla loro altezza. D’altra parte l’inverno era alle porte e il momento della semina vicino. O abbandonare l’impresa o far intervenire, sperando nell’indifferenza delle autorità verso una soluzione non desiderata dal Regime, i soliti alpini volontari. E così fu fatto. Nessuno pensò di avanzare critiche o suscitare polemiche, anche perché la situazione in valle continuava a complicarsi per la sempre maggior presenza di partigiani e per i rapporti con i tedeschi che, dopo una iniziale esultante accoglienza da parte dei fascisti locali, si erano alquanto raffreddati sia per la intransigente durezza che i tedeschi ponevano nel- l’affrontare qualsiasi situazione, sia perché, in fondo alla mente di ognuno, rodeva un piccolo tarlo che diceva, sottovoce, “attento che la guerra finisce male per voi, non vi esponete troppo”. Le teste calde, naturalmente, c’erano ancora, ma tendevano a diminuire di numero con una certa celerità.

Gli alpini furono come al solito molto sbrigativi ed organizzati. Nel giro di una settimana il terreno era pronto alla semina del grano: bastava tracciare i solchi, lavoro che non fu compiuto da loro per dare la soddisfazione ai bambini di effettuarlo. Quando tutto fu a posto venne organizzata la cerimonia della semina. Non una cerimonia importante come quella per la nascita dell’Orto, ma comunque furono invitati ed intervennero, il Podestà, il Parroco, il Segretario del partito, il Direttore delle Scuole di Breno, il Maresciallo dei Reali Carabinieri, il responsabile dell’Associazione Alpini della Valle Camonica, il Generale Ronchi – nonno di Ernesto, il Direttore dell’o- spedale e le rappresentanze delle altre scuole del paese. Quattro bambini, portando a tracolla un sacchetto che conteneva le sementi, tenendosi a distanza di un paio di metri l’uno dall’altro, iniziarono a percorrere a passi lenti il campo, lanciando, con ampi gesti del braccio, i chic- chi di grano sul terreno lavorato. I poveretti avevano dovuto rinunciare per due settimane a tutte le ricreazioni per imparare a camminare tenendo tra loro la stessa distanza, alla stessa velocità e a compiere con sincronismo il gesto del braccio impegnato nella semina. Dopo tanta fatica erano riusciti a raggiungere un buon risulta- to, tanto che il Podestà dichiarò in una intervista rilasci ta al “Giornale della Valle” che “l’incedere dei piccoli seminatori, incedere altero nella loro consapevolezza di e sere parte di un grande progetto che solo il Duce aveva potuto partorire nella sua illuminata lungimiranza, ricordava quello dei pazienti buoi (???) che trascinano l’aratro con serietà e fermezza. Un gran bel vedere: con il gesto della semina che ricordava il colpo d’ala dell’aquila fascista”. Non era riuscito ad inserirci anche i fasci littori ma in compenso non ci si capiva nulla.

(continua…)

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE