Oltre Torino: storie miti e leggende del torinese dimenticato

È l’uomo a costruire il tempo e il tempo quando si specchia, si riflette nell’arte

L’espressione artistica si fa portavoce estetica del sentire e degli ideali dei differenti periodi storici, aiutandoci a comprendere le motivazioni, le cause e gli effetti di determinati accadimenti e, soprattutto, di specifiche reazioni o comportamenti. Già agli albori del tempo l’uomo si mise a creare dei graffiti nelle grotte non solo per indicare come si andava a caccia o si partecipava ad un rituale magico, ma perché sentì forte la necessità di esprimersi e di comunicare.Così in età moderna – se mi è consentito questo salto temporale – anche i grandi artisti rinascimentali si apprestarono a realizzare le loro indimenticabili opere, spinti da quella fiamma interiore che si eternò sulla tela o sul marmo. Non furono da meno gli autori delle Avanguardie del Novecento che, con i propri lavori “disperati”, diedero forma visibile al dissidio interiore che li animava nel periodo tanto travagliato del cosiddetto “Secolo Breve”.

Negli anni che precedettero il primo conflitto mondiale nacque un movimento seducente ingenuo e ottimista, che sognava di “ricreare” la natura traendo da essa motivi di ispirazione per modellare il ferro e i metalli, nella piena convinzione di dar vita a fiori in vetro e lapislazzuli che non sarebbero mai appassiti: gli elementi decorativi, i “ghirigori” del Liberty, si diramarono in tutta Europa proprio come fa l’edera nei boschi. Le linee rotonde e i dettagli giocosi ed elaborati incarnarono quella leggerezza che caratterizzò i primissimi anni del Novecento, e ad oggi sono ancora visibili anche nella nostra Torino, a testimonianza di un’arte raffinatissima, che ha reso la città sabauda capitale del Liberty, e a prova che l’arte e gli ideali sopravvivono a qualsiasi avversità e al tempo impietoso. (ac)

Torino Liberty

Il Liberty: la linea che invase l’Europa

Torino, capitale italiana del Liberty

Il cuore del Liberty nel cuore di Torino: Casa Fenoglio

Liberty misterioso: Villa Scott

Inseguendo il Liberty: consigli “di viaggio” per torinesi amanti del Liberty e curiosi turisti

Inseguendo il Liberty: altri consigli per chi va a spasso per la città

Storia di un cocktail: il Vermouth, dal bicchiere alla pubblicità

La Venaria Reale ospita il Liberty: Mucha e Grasset

La linea che veglia su chi è stato: Il Liberty al Cimitero Monumentale

Quando il Liberty va in vacanza: Villa Grock

Articolo 6. Inseguendo il Liberty in città

Articolo 6. Inseguendo il Liberty in città

Buongiorno cari lettori, curiosi e desiderosi di scoprire la città con sguardo attento, come promesso la scorsa settima continuo con l’indicarvi altri splendidi luoghi Liberty presenti a Torino.

Riprendiamo il nostro tour con La Casa da fitto Maciotta, corso Francia 32, angolo via Bagetti, una palazzina da reddito che è stata commissionata a Fenoglio da Baldassarre Maciotta, Attilio Costa, Melchiorre Lanzo. La scansione della facciata, con i balconi sfalsati, richiama sia la tradizione barocca cittadina, sia soluzioni innovative, testimoniate dal grazioso balconcino sul profilo angolare con balaustre in ferro battuto dell’ultimo piano, sottostante ad un piccolo terrazzo a gazebo, con i ferri battuti delle ringhiere. Su via Bagetti il piano in meno dell’edificio è sostituito da una mansarda sotto il tetto a volta, al terzo e quarto livello compaiono due ampie finestre rettangolari incorniciate da sottili colonne e, nella parte superiore, da una volta curva. I motivi floreali si mostrano nei timpani delle finestre e nei motivi del ferro battuto dei balconi. Sempre nel 1904 viene costruita Casa Perino, via San Francesco d’Assisi 18, che si fa gioiosamente notare per il bovindo angolare e le decorazioni di finestre, balconi, abbaini. Del 1905, tra le vie San Donato e Le Chiuse, in via Balbis 1, Casa Padrini segna in parte un ritorno all’eclettismo, accanto al gusto decorativo Liberty: l’edificio è su due piani, che diventano tre nella parte angolare, con due ordini di bovindo, al terzo piano un terrazzino in stile eterogeneo. I balconi, dichiaratamente in stile Floreale, presentano una linea in cemento al primo piano, la ringhiera in ferro battuto al secondo piano, al terzo solo in ferro. Dello stesso anno è Casa Audino & Rinaldi, di via Madama Cristina 78, angolo via Donizzetti, un palazzo di quattro piani, con la presenza del mattone paramano a partire dal secondo piano. Di Casa Florio, via Monte di Pietà 26, del 1907, esistono solo più le facciate. I due corpi di fabbrica sono raccordati da una smussatura angolare realizzata grazie a un bovindo sormontato da una cupola, e risultano perfettamente perpendicolari; assai ampie le vetrate del piano terreno e dell’ammezzato.

Un caratteristico bovindo angolare è coronato da una cupola, in cui si apre una finestra ovale. Il portone d’ingresso è impreziosito da discrete decorazioni floreali e ghirlande. Eleganti le finestre tripartite, basse e larghe, del mezzanino. Casa Bellia, progettata nel 1907, si trova in via Lugaro 4. L’edificio presenta un bellissimo portone, realizzato in ferro battuto, con alberi di melograno e frutti e foglie, all’interno di una cornice a coda di pavone. In via Belfiore 67, Casa Caro è un notevolissimo esempio di stile Liberty, realizzata – nel 1907 – su tre piani di color giallo, con decorazioni molto sobrie, limitate ad un festone di stucco che collega le finestre, alcune con esili balconcini, dell’ultimo livello. In particolare è da notare lo stretto balcone del primo piano, completamente fuori asse rispetto al sottostante portone d’ingresso. I due edifici di via Cibrario 61 e 63, del 1909, costituiscono un unico corpo di fabbrica, tanto che la denominazione corretta è Case Rama, il nome rimanda al committente. Gli elementi decorativi testimoniano richiami a un tardo Liberty e soprattutto un’adesione alla Sezessionstil viennese, per le linee squadrate, a cui si adeguano i disegni dei balconi. Una lapide ricorda che in questo palazzo abitò e morì -il 9 agosto 1916 – il grande poeta torinese Guido Gozzano, il maggiore esponente del Crepuscolarismo. Nel 1909 Fenoglio appronta un’altra Casa Rey, in corso Re Umberto 60. Il fronte su corso Re Umberto è imponente, squadrato e decorato con grandi capitelli e ricchi bovindi, sulla via Lamarmora il palazzo si fa più lineare e austero, mentre a metà dell’isolato, su via Governolo, un po’ rientrante, vi è un corpo di fabbrica leggermente più basso. Nel 1909, in prossimità della diagonale di via Pietro Micca, ma già su piazza Solferino, l’Ingegnere costruisce la monumentale sede torinese delle Assicurazioni Generali Venezia: l’imponente ed elegante facciata arricchisce di per sé l’intera piazza; gli spazi interni, ricchi di reminiscenze floreali, riflettono un modello di funzionalità e di solidità, come ci si deve aspettare dal ruolo specifico di una tale committenza. Nei due anni successivi l’Ingegnere realizza la palazzina della Società Edilizia Torinese, di via Bertola 29, affacciata sui giardini Lamarmora: due corpi di fabbrica a “L” ispirati al gusto eclettico, con splendide vetrate al piano terra e all’ammezzato che alludono alla Sezession viennese. Per gli altri due piani, che diventano tre nella parte angolare, il prospetto è caratterizzato dall’elegante rosso del mattone paramano. Del 1909 è Casa Padrini, di via Principi d’Acaja 20, quattro livelli più piano rialzato e abbaini; unico bovindo su tre piani che, più in alto, diventa base per un terrazzino. A livello del primo piano e sotto il tetto risalta una grande fascia vegetale con mele e pere al posto dei fiori; i vetri cattedrali sono chiaro aggancio al Liberty. Sotto la linea di gronda si evidenziano decorazioni in litocemento. Nell’androne si nota l’elegante motivo comune tra il ferro battuto della ringhiera della scala e dei lampadari. Nel 1911 Fenoglio progetta Casa Daneo, di via San Secondo 33/35, la cui facciata è ricca di ornati tra il Liberty e il Neobarocco. Si tratta di un edificio a tre piani, che presenta gli abbaini soltanto al civico 33, con la facciata in mattone paramano. Anche il mondo dell’industria non rimane indifferente al fascino del Liberty.

La stessa FIAT, nata a Torino nel 1899, commissiona il suo primo stabilimento all’architetto Alfredo Premoli che, tra il 1904 e il 1906, in corso Dante realizza l’edificio industriale, dove l’acronimo della casa automobilistica torinese è chiaramente incorniciato da motivi floreali stilizzati agli angoli delle cornici in litocemento poste sulla sommità. Fenoglio è il progettista in Barriera di Milano della fabbrica Michele Ansaldi, poi Fiat San Giorgio e quindi Fiat Grandi Motori, vero e proprio nucleo primario dell’intero complesso tra via Damiano, corsoVercelli, corso Vigevano e via Carmagnola. Nel 1900 Fenoglio lavora per la Fabbrica Termotecnica di via Mongrando 48, in zona Vanchiglietta, realizzata all’insegna dell’economicità e della semplificazione dei particolari decorativi e costruttivi, pur salvaguardando l’ampiezza degli spazi e la luminosità interna, garantita da grandi lucernari e dalle grandi e ravvicinate finestre. Nel 1901 Fenoglio lavora al progetto della nuova conceria Fiorio di via Durandi 10, angolo via Vidua, specializzata nella lavorazione di pelli di capre e di montoni. Della ristrutturazione dell’edificio (costruito nel 1837) si occupa Fenoglio che permea della sinuosità Liberty alcuni elementi, specie la ringhiera che circonda il tetto piano. Nel 1905, l’Ingegnere si dedica alla progettazione dei lavori della nuova sede dell’Opificio Venchi S. & C. di corso Regina Margherita 16, nel quale si producono biscotti, caramelle, cioccolato, e le famose “Nougatine”, bonbon a base di nocciole tritate e caramelle, ricoperte di cioccolato extra fondente. Inaugurato nel 1907, l’edificio è caratterizzato da finestre alte e strette, e dall’alternanza tra il bianco e il grigio scuro della decorazione. In via Mantova, zona Regio Parco, nell’isolato compreso tra Lungodora Firenze e via Modena, dal 2001 è in funzione lo Space, il teatro della Compagnia Sperimentale Drammatica che ospita festival, rassegne e manifestazioni di livello internazionale. In pratica il fabbricato non ha cambiato destinazione d’uso, poiché quella era la sede della celebre casa di produzione Ambrosio-Film, la prima in assoluto d’Italia, nata grazie all’intraprendenza e allo spirito d’iniziativa di Arturo Ambrosio, che, nel 1913, si avvalse della collaborazione di Pietro Fenoglio per il progetto degli Stabilimenti dell’Ambrosio-Film. Ora che abbiamo percorso la città e l’abbiamo conosciuta un po’ meglio, possiamo tornare alla nostra abitazione, sia che si tratti di un palazzo Liberty o di un edificio moderno, casa propria è sempre il miglior nido che esista.

Alessia Cagnotto

In quel momento non capivo nemmeno cosa volesse dire. Succede che sono tanti i gesti, le parole, i cibi e le abitudini che noi argentini abbiamo preso come parte della nostra cultura, ma che in realtà abbiamo ereditato dalla comunità italiana. Anche se non vorrei cadere nel cliché di riferirmi automaticamente al cibo italiano, mi vengono subito in mente mia nonna e la sua bagna cauda a quella tavola enorme con tutta la famiglia presente, come piace a lei. Così faceva sua nonna ma anche tanti suoi vicini e amici, ognuno con una piccola variazione a seconda della regione dell’Argentina in cui si trova. La “pizza di buenos aires”, il “vitel toné” e il ”turron” (torrone) . Con le sue varianti, protagonisti delle tavole di Natale e della festa del 25 in cui si continua a mangiare tutto il giorno. Si finisce sempre per bere un amaro, tradizione che molti amici piemontesi mantengono quando vado a mangiare fuori con loro.

In quel momento non capivo nemmeno cosa volesse dire. Succede che sono tanti i gesti, le parole, i cibi e le abitudini che noi argentini abbiamo preso come parte della nostra cultura, ma che in realtà abbiamo ereditato dalla comunità italiana. Anche se non vorrei cadere nel cliché di riferirmi automaticamente al cibo italiano, mi vengono subito in mente mia nonna e la sua bagna cauda a quella tavola enorme con tutta la famiglia presente, come piace a lei. Così faceva sua nonna ma anche tanti suoi vicini e amici, ognuno con una piccola variazione a seconda della regione dell’Argentina in cui si trova. La “pizza di buenos aires”, il “vitel toné” e il ”turron” (torrone) . Con le sue varianti, protagonisti delle tavole di Natale e della festa del 25 in cui si continua a mangiare tutto il giorno. Si finisce sempre per bere un amaro, tradizione che molti amici piemontesi mantengono quando vado a mangiare fuori con loro.

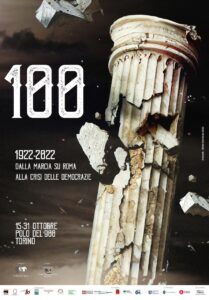

“Il Centro Pannunzio che lo scorso anno dedicò un concerto al Milite Ignoto tenuto a Palazzo Carignano, quest’anno ha voluto testimoniare a Porta Nuova la sua presenza davanti al treno del Milite Ignoto che cento anni fa rappresentò un momento di alta concordia nazionale in un momento di grave smarrimento. Oggi come allora vale il suo silenzioso silenzio rotto solo dalla Leggenda del Piave, omaggio a tutti i caduti.”

“Il Centro Pannunzio che lo scorso anno dedicò un concerto al Milite Ignoto tenuto a Palazzo Carignano, quest’anno ha voluto testimoniare a Porta Nuova la sua presenza davanti al treno del Milite Ignoto che cento anni fa rappresentò un momento di alta concordia nazionale in un momento di grave smarrimento. Oggi come allora vale il suo silenzioso silenzio rotto solo dalla Leggenda del Piave, omaggio a tutti i caduti.”

Nel secondo il numero dei migranti aumentò e l’Argentina continuò ad essere tra le mete preferite.

Nel secondo il numero dei migranti aumentò e l’Argentina continuò ad essere tra le mete preferite. dedicavano all’agricoltura e si sono stabiliti principalmente nelle province di Santa Fe e Cordoba, lui si è stabilito a Buenos Aires e si è dedicato alla panetteria.

dedicavano all’agricoltura e si sono stabiliti principalmente nelle province di Santa Fe e Cordoba, lui si è stabilito a Buenos Aires e si è dedicato alla panetteria. stupore di qualsiasi italiano quando gli diciamo che ora siamo i suoi discendenti che si lasciano tutto alle spalle, alla ricerca semplicemente di un futuro.

stupore di qualsiasi italiano quando gli diciamo che ora siamo i suoi discendenti che si lasciano tutto alle spalle, alla ricerca semplicemente di un futuro.