“Nel luglio del 1987, dopo un colloquio con Mario Ronchi alla cascina Albaredo di Bascapè, raggiungo il breve prato della notte del 27 ottobre.

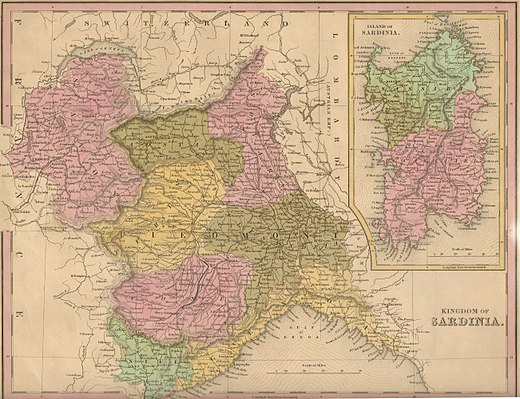

C’è una lapide sul terreno, in memoria di Mattei, Bertuzzi, McHale. All’intorno, tanti alberi e una fitta siepe. In un angolo, un cancello bianco, chiuso. Di quando in quando il silenzio è rotto dal rombo di un aereo che passa basso scendendo su Linate”. Con queste parole Italo Pietra concludeva il suo libro ‘Mattei La pecora nera’ il libro dedicato ad Enrico Mattei, uno dei più geniali ed autorevoli figli dell’Italia del Novecento, partito dalle Marche come operaio e giunto alla presidenza dell’Eni, la sua creatura, dopo aver salvato l’Agip dalla liquidazione cui era condannata alla fine della seconda guerra mondiale, considerata un inutile residuato del regime fascista. La sua vita ebbe termine, come tutti sanno, il 27 ottobre del 1962 mentre rientrava da una due giorni in Sicilia, di cui molto di è detto e scritto. Il Morane-Saulnier mentre era in fase di avvicinamento a Linate cadde e con lui morirono il pilota Irnerio Bertuzzi, asso dell’aviazione della Repubblica Sociale ed il giornalista americano William McHale, della testata Time-Life, incaricato di scrivere un articolo su di lui. Il testo di Italo Pietra, già comandante partigiano nell’Oltrerpo Pavese e direttore de ‘Il Giorno’, quotidiano voluto da Mattei, dal 1960 al 1972 è una delle pietre miliari, anche se datato, dei lavori a lui dedicati. L’aereo cadde in territorio del comune di Bascapè, piccolo centro della Provincia di Pavia incuneato tra i territori di quelle di Milano e di Lodi. Qui si trova l’area commemorativa dei 3 scomparsi in quello che all’epoca venne classificato come un incidente ma che oggi la caparbia tenacia di un magistrato, l’ex procuratore di Pavia, Vincenzo Calia, può ragionevolmente fare ritenere un attentato. Il magistrato ha riassunto i risultati degli anni di lunghe indagini e ricostruzioni giudiziarie in un testo che vale davvero la pena di leggere: ‘Il caso Mattei. Le prove dell’omicidio del presidente dell’Eni dopo bugie, depistaggi e manipolazioni della verità’. Oggi, anche a distanza di oltre trent’anni dalla descrizione che diede Italo Pietra l’area di Bascapè non è molto dissimile. Al suo esterno dei cartelli posti ‘a ricordo del fondatore di Eni nel luogo in cui perse la vita’ spiegano sinteticamente chi era e all’interno una lapidericorda i tre scomparsi nel tragico incidente. In questi giorni sono state organizzate alcune iniziative per ricordare il presidente Mattei ed i suoi 2 compagni di sventura. I Pionieri dell’Eni hanno posto corone e fiori davanti a quella lapide. Personalmente, e d’intesa con l’Associazione Culturale Tigulliana, di Santa Margherita Ligure mi recato sul posto per deporre un vaso di fiori al Memoriale Enrico Mattei, rimanendo in raccoglimento per pochi istanti. E’ stato un modo per omaggiare una persona che ho sempre stimato sin da ragazzo, di cui ho letto quasi tutto quello che c’è attualmente in circolazione, di cui ho rivisto la pellicola ‘Il caso Mattei’ magistralmente diretta da Franco Rosi

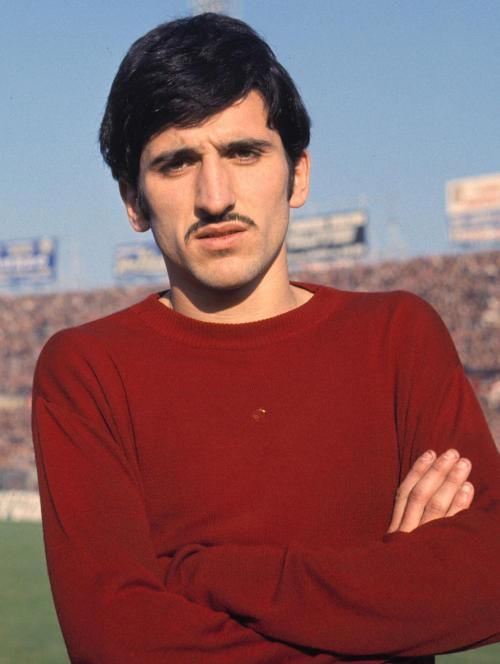

Ma chi era veramente Enrico Mattei ? Un Uomo che vedeva molto al di là del tempo in cui viveva, che sapeva creare lavoro ed assicurare al lavoro italiano energia a buon mercato, un Uomo che capiva i tempi, che capiva che il mondo stava cambiando, che sicuramente non si faceva troppi scrupoli per arrivare agli obiettivi che si prefissava, ma che sognava un’Italia aperta al mondo

. Forse la definizione sentita in un bar di Bascapè è quella che gli si cuce maggiormente addosso: “Era un grande italiano, un patriota, un partigiano’. E la sua opera andrebbe studiata maggiormente nelle scuole perché è comunque un pezzo di storia dell’Italia odierna.

Massimo Iaretti

“Uno spirto celeste, un vivo sole”: e cosa di meglio e più esplicito che i versi del Petrarca dedicati alla donna amata (dal “Canzoniere” – “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi”) per introdurci alla seconda edizione della “Festa del libro medievale e antico” dedicata alle “donne nel Medioevo” e che si terrà da venerdì 21 a domenica 23 ottobre prossimi a Saluzzo (Cuneo)? Manifestazione libraria e fieristica, nata nel 2021 per raccontare e approfondire la cultura e la storia medievale (Saluzzo, capitale dell’omonimo Marchesato, è città medievale per eccellenza) attraverso romanzi, saggi, lezioni magistrali, spettacoli, performance, concerti, momenti conviviali, azioni pittoriche, laboratori (per adulti, bambine e bambini), occasioni di giochi a tema e gare di scacchi (gioco che giunse in Europa intorno all’anno 1000), la rassegna – cui interverranno tantissimi ospiti fra i più illustri del panorama storico, culturale e letterario italiano – è promossa dalla “Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo” e dalla “Città di Saluzzo”, in collaborazione con il “Salone Internazionale del Libro” di Torino, che ne cura il programma, e la locale “Fondazione Amleto Bertoni”. Perché la dedica alle “donne nel Medioevo”? “Per cercare di esplorare tutto ciò che caratterizzò la figura femminile in questo periodo storico – rispondono gli organizzatori – e per omaggiare Chiara Frugoni, scomparsa nell’aprile scorso e una delle più note e apprezzate medievaliste, non solo in Italia, ospite acclamata nell’edizione 2021, quando tenne una ‘lectio magistralis’ sulle forti personalità femminili nel Medioevo”. Quartiere generale della rassegna sarà anche quest’anno “Il Quartiere ex-Caserma Musso” al civico 1 di piazza Montebello, al cui interno si terrà lo spazio espositivo (con case editrici, librerie antiquarie ed enti culturali in arrivo, sabato 22 e domenica 23, da tutt’Italia), nonché un allestimento dedicato a figure femminili emblematiche del Medioevo, da Santa Caterina da Siena (solo per citarne alcune) a Giovanna d’Arco, fino a Caterina de’ Medici e a Matilde di Canossa.

“Uno spirto celeste, un vivo sole”: e cosa di meglio e più esplicito che i versi del Petrarca dedicati alla donna amata (dal “Canzoniere” – “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi”) per introdurci alla seconda edizione della “Festa del libro medievale e antico” dedicata alle “donne nel Medioevo” e che si terrà da venerdì 21 a domenica 23 ottobre prossimi a Saluzzo (Cuneo)? Manifestazione libraria e fieristica, nata nel 2021 per raccontare e approfondire la cultura e la storia medievale (Saluzzo, capitale dell’omonimo Marchesato, è città medievale per eccellenza) attraverso romanzi, saggi, lezioni magistrali, spettacoli, performance, concerti, momenti conviviali, azioni pittoriche, laboratori (per adulti, bambine e bambini), occasioni di giochi a tema e gare di scacchi (gioco che giunse in Europa intorno all’anno 1000), la rassegna – cui interverranno tantissimi ospiti fra i più illustri del panorama storico, culturale e letterario italiano – è promossa dalla “Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo” e dalla “Città di Saluzzo”, in collaborazione con il “Salone Internazionale del Libro” di Torino, che ne cura il programma, e la locale “Fondazione Amleto Bertoni”. Perché la dedica alle “donne nel Medioevo”? “Per cercare di esplorare tutto ciò che caratterizzò la figura femminile in questo periodo storico – rispondono gli organizzatori – e per omaggiare Chiara Frugoni, scomparsa nell’aprile scorso e una delle più note e apprezzate medievaliste, non solo in Italia, ospite acclamata nell’edizione 2021, quando tenne una ‘lectio magistralis’ sulle forti personalità femminili nel Medioevo”. Quartiere generale della rassegna sarà anche quest’anno “Il Quartiere ex-Caserma Musso” al civico 1 di piazza Montebello, al cui interno si terrà lo spazio espositivo (con case editrici, librerie antiquarie ed enti culturali in arrivo, sabato 22 e domenica 23, da tutt’Italia), nonché un allestimento dedicato a figure femminili emblematiche del Medioevo, da Santa Caterina da Siena (solo per citarne alcune) a Giovanna d’Arco, fino a Caterina de’ Medici e a Matilde di Canossa. Ad aprire i giochi, venerdì 21 ottobre (ore 18) al “Cinema Teatro Magda Olivero”, sarà il giornalista e storico Paolo Mieli, con una lezione tratta dal suo nuovo libro “Ferite ancora aperte” (Rizzoli), che parte dal periodo romano e dal Medioevo, fino alla storia del Novecento, alla ricerca di quelle lesioni del passato che ancora fanno sentire le proprie conseguenze, per riflettere su come le ferite difficilmente si cicatrizzano con il procedere della storia (prenotazione consigliata,

Ad aprire i giochi, venerdì 21 ottobre (ore 18) al “Cinema Teatro Magda Olivero”, sarà il giornalista e storico Paolo Mieli, con una lezione tratta dal suo nuovo libro “Ferite ancora aperte” (Rizzoli), che parte dal periodo romano e dal Medioevo, fino alla storia del Novecento, alla ricerca di quelle lesioni del passato che ancora fanno sentire le proprie conseguenze, per riflettere su come le ferite difficilmente si cicatrizzano con il procedere della storia (prenotazione consigliata,

Articolo 6.

Articolo 6.

In quel momento non capivo nemmeno cosa volesse dire. Succede che sono tanti i gesti, le parole, i cibi e le abitudini che noi argentini abbiamo preso come parte della nostra cultura, ma che in realtà abbiamo ereditato dalla comunità italiana. Anche se non vorrei cadere nel cliché di riferirmi automaticamente al cibo italiano, mi vengono subito in mente mia nonna e la sua bagna cauda a quella tavola enorme con tutta la famiglia presente, come piace a lei. Così faceva sua nonna ma anche tanti suoi vicini e amici, ognuno con una piccola variazione a seconda della regione dell’Argentina in cui si trova. La “pizza di buenos aires”, il “vitel toné” e il ”turron” (torrone) . Con le sue varianti, protagonisti delle tavole di Natale e della festa del 25 in cui si continua a mangiare tutto il giorno. Si finisce sempre per bere un amaro, tradizione che molti amici piemontesi mantengono quando vado a mangiare fuori con loro.

In quel momento non capivo nemmeno cosa volesse dire. Succede che sono tanti i gesti, le parole, i cibi e le abitudini che noi argentini abbiamo preso come parte della nostra cultura, ma che in realtà abbiamo ereditato dalla comunità italiana. Anche se non vorrei cadere nel cliché di riferirmi automaticamente al cibo italiano, mi vengono subito in mente mia nonna e la sua bagna cauda a quella tavola enorme con tutta la famiglia presente, come piace a lei. Così faceva sua nonna ma anche tanti suoi vicini e amici, ognuno con una piccola variazione a seconda della regione dell’Argentina in cui si trova. La “pizza di buenos aires”, il “vitel toné” e il ”turron” (torrone) . Con le sue varianti, protagonisti delle tavole di Natale e della festa del 25 in cui si continua a mangiare tutto il giorno. Si finisce sempre per bere un amaro, tradizione che molti amici piemontesi mantengono quando vado a mangiare fuori con loro.