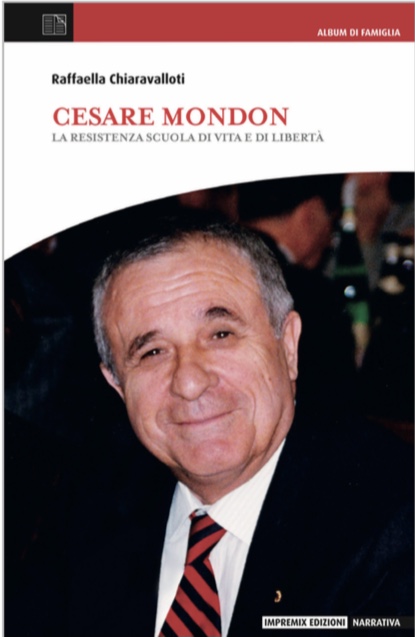

Presentazione del libro di Raffaella Chiaravalloti sul partigiano Rino. 1° Dicembre 2023 – Sala Consiliare, corso Pastrengo n. 10 Collegno

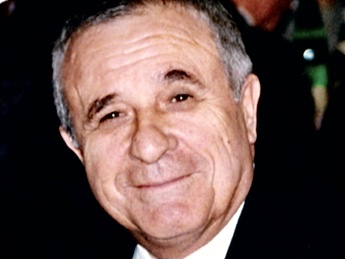

Era da molto tempo che si sperava che qualcuno scrivesse un libro su Cesare Mondon, meglio conosciuto come “il miracolato di Rubiana”. Finalmente, grazie al lavoro della giornalista Raffaella Chiaravalloti, questo desiderio è diventato realtà.

Era da molto tempo che si sperava che qualcuno scrivesse un libro su Cesare Mondon, meglio conosciuto come “il miracolato di Rubiana”. Finalmente, grazie al lavoro della giornalista Raffaella Chiaravalloti, questo desiderio è diventato realtà.

L’autrice ci guida attraverso i pensieri e le esperienze di Cesare Mondon, condividendo con i lettori i valori di giustizia e libertà che hanno ispirato la sua lotta durante i giorni bui della Resistenza. Non solo un partigiano coraggioso, ma anche un individuo di notevole rilevanza per la comunità nord ovest di Torino.

Cesare Mondon è stato un personaggio molto importante per Collegno; sarà, infatti, l’Amministrazione Collegnese a rendergli omaggio organizzando la prima presentazione del libro a lui dedicato, presso la Sala Consiliare in Corso Pastrengo n. 10, alle ore 18.00.

La presentazione del libro di Raffaella Chiaravalloti promette di essere un momento toccante e significativo, un’opportunità per onorare la memoria di Cesare e soprattutto trasmettere i valori fondamentali ai nostri giovani che rappresentano il nostro futuro e per riflettere sulle lezioni di coraggio e impegno che la Resistenza ci ha lasciato in eredità.

Queste meraviglie di tradizione e cultura sono state inserite nella

Queste meraviglie di tradizione e cultura sono state inserite nella  E’ necessario tutelare e promuovere queste eccellenze che fanno parte della nostra cultura e della nostra societa’ e a breve sara’istituito un elenco dei locali storici, “Veri tesori da scoprire e valorizzare” dice l’Assessore alla Culture della Regione PiemoneVittoria Poggio, che dovranno avere alcuni requisiti come almeno 70 anni di attivita’ e vincoli di tutela.

E’ necessario tutelare e promuovere queste eccellenze che fanno parte della nostra cultura e della nostra societa’ e a breve sara’istituito un elenco dei locali storici, “Veri tesori da scoprire e valorizzare” dice l’Assessore alla Culture della Regione PiemoneVittoria Poggio, che dovranno avere alcuni requisiti come almeno 70 anni di attivita’ e vincoli di tutela.

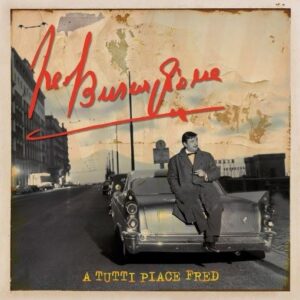

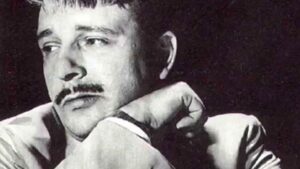

La sua formazione musicale viaggiò su di un doppio binario: da una parte lo studio al Conservatorio Verdi (tra gli 11 e i 14 anni), dall’altro l’apprendistato nelle orchestrine jazz che si esibivano nei locali notturni delle città, suonando il contrabbasso. Iniziò la carriera come cantante grazie all’amico e avvocato Leo Chiosso, a cui si deve anche la scelta di Fred Buscaglione di interpretare un personaggio unico e singolare. Così, in un’epoca in cui la musica leggera italiana era ancora legata a motivi dei decenni precedenti o a rime un po’ melense, un poco banali, proponendo argomenti triti e ritriti, Buscaglione irruppe sulla scena con canzoni completamente diverse, come “Che bambola!”, “Teresa non sparare”, “Eri piccola così” (“T’ho veduta, t’ho seguita, t’ho fermata, t’ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola… così!”). Fred, cantautore, musicista e attore, si presentò anche come un personaggio completamente diverso: niente aria ispirata e sofferente, nessun romanticismo zuccheroso o d’effetto. Si affermò come una caricatura da film, con la sigaretta all’angolo della bocca, i baffetti da gangster e le pose da duro viste nei polizieschi americani. Il successo non tardò ad arrivare e il suo primo 78 giri “Che bambola”, nel 1955, consentì al cantante torinese di fare un botto da quasi un milione di copie. Buscaglione entrò rapidamente nella schiera degli artisti più richiesti: il suo personaggio si impose come modello al punto da essere imitato su larga scala. I suoi comportamenti diventarono una sorta di status symbol, come — ad esempio — il suo viaggiare su una Ford Thunderbild color rosa quando in Italia circolavano soprattutto le Topolino e le Seicento. E fu proprio a bordo di quell’auto che, nel momento in cui il suo successo era salito alle stelle, il cantante “dal whisky facile” si schiantò contro un camion in una strada di Roma. “Fred Buscaglione, popolare cantante di musica leggera è morto stamani a Roma, in un pauroso incidente stradale alle sei e venti, all’incrocio di via Rossini con via Paisiello”. Così giunse la notizia, in apertura del giornale radio, la mattina del 3 febbraio 1960. Poche ore prima, tra le lamiere della sua Thunderbird, comprata sette mesi prima per l’astronomica cifra di sei milioni di lire, si concludeva la rapida parabola del grande Fred.

La sua formazione musicale viaggiò su di un doppio binario: da una parte lo studio al Conservatorio Verdi (tra gli 11 e i 14 anni), dall’altro l’apprendistato nelle orchestrine jazz che si esibivano nei locali notturni delle città, suonando il contrabbasso. Iniziò la carriera come cantante grazie all’amico e avvocato Leo Chiosso, a cui si deve anche la scelta di Fred Buscaglione di interpretare un personaggio unico e singolare. Così, in un’epoca in cui la musica leggera italiana era ancora legata a motivi dei decenni precedenti o a rime un po’ melense, un poco banali, proponendo argomenti triti e ritriti, Buscaglione irruppe sulla scena con canzoni completamente diverse, come “Che bambola!”, “Teresa non sparare”, “Eri piccola così” (“T’ho veduta, t’ho seguita, t’ho fermata, t’ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola… così!”). Fred, cantautore, musicista e attore, si presentò anche come un personaggio completamente diverso: niente aria ispirata e sofferente, nessun romanticismo zuccheroso o d’effetto. Si affermò come una caricatura da film, con la sigaretta all’angolo della bocca, i baffetti da gangster e le pose da duro viste nei polizieschi americani. Il successo non tardò ad arrivare e il suo primo 78 giri “Che bambola”, nel 1955, consentì al cantante torinese di fare un botto da quasi un milione di copie. Buscaglione entrò rapidamente nella schiera degli artisti più richiesti: il suo personaggio si impose come modello al punto da essere imitato su larga scala. I suoi comportamenti diventarono una sorta di status symbol, come — ad esempio — il suo viaggiare su una Ford Thunderbild color rosa quando in Italia circolavano soprattutto le Topolino e le Seicento. E fu proprio a bordo di quell’auto che, nel momento in cui il suo successo era salito alle stelle, il cantante “dal whisky facile” si schiantò contro un camion in una strada di Roma. “Fred Buscaglione, popolare cantante di musica leggera è morto stamani a Roma, in un pauroso incidente stradale alle sei e venti, all’incrocio di via Rossini con via Paisiello”. Così giunse la notizia, in apertura del giornale radio, la mattina del 3 febbraio 1960. Poche ore prima, tra le lamiere della sua Thunderbird, comprata sette mesi prima per l’astronomica cifra di sei milioni di lire, si concludeva la rapida parabola del grande Fred. Non aveva compiuto nemmeno 39 anni e il successo, quello vero, lo aveva raggiunto da non molto, essendosi fatto conoscere dal grande pubblico solo nel ’57, con l’apparizione in ” Musica alla ribalta”. La trasmissione Rai era una formidabile vetrina nella quale artisti del calibro di Renato Carosone, Henry Salvador e Gilbert Becaud si alternavano a cantanti meno noti. Dopo anni e anni di gavetta, finalmente, la celebrità. Le sue canzoni sono rimaste memorabili, fischiettate e canticchiate un po’ da tutti, iniziando da “Guarda che luna” (“Guarda che luna, guarda che mare,da questa notte senza te dovrò restare; folle d’amore vorrei morire mentre la luna di lassù mi sta a guardare..”) e da “Che notte” (“Che notte, che notte quella notte!Se ci penso mi sento le ossa rotte: beh, m’aspetta quella bionda che fa il pieno al Roxy Bar,l’amichetta tutta curve del capoccia Billy Carr” ). Di successo in successo , da “Cocco bello” all’autocelebrativa “A qualcuno piace Fred”, passando per “Porfirio Villarosa” (“Esta é la cancion de Porfirio Villarosa, che faceva el manoval alla Viscosa…Porfirio dalla bocca fascinosa, lo credevano spagnolo o portoghese, egli invece è torinese..”), Fred Buscagliene, dopo tanta gavetta, visse in fretta i suoi anni ruggenti. Lui stesso, in un intervista del ’59, su “Stampa Sera” raccontava, con una punta d’amarezza: “Sono diventato famoso troppo tardi.. Da vent’anni suono nei night club e nelle sale da ballo”. Così, in un Paese in bianco e nero che stava faticosamente uscendo dal dramma della guerra, con alti tassi di disoccupazione e analfabetismo, Buscaglione aveva scalato il successo con il suo spirito ribelle, irriverente e anticonformista. Come tanti altri personaggi dalla breve vita la sua leggenda non era destinata a spegnersi con lui. Sessantuno anni dopo, la stella di “Fred” Buscaglione brilla ancora, luminosa. Nessuno saprà mai dove se ne sia andato quel 3 febbraio del 1960 ma forse si è ritagliato un posto in qualche luogo che assomiglia al suo “cielo dei bar“.

Non aveva compiuto nemmeno 39 anni e il successo, quello vero, lo aveva raggiunto da non molto, essendosi fatto conoscere dal grande pubblico solo nel ’57, con l’apparizione in ” Musica alla ribalta”. La trasmissione Rai era una formidabile vetrina nella quale artisti del calibro di Renato Carosone, Henry Salvador e Gilbert Becaud si alternavano a cantanti meno noti. Dopo anni e anni di gavetta, finalmente, la celebrità. Le sue canzoni sono rimaste memorabili, fischiettate e canticchiate un po’ da tutti, iniziando da “Guarda che luna” (“Guarda che luna, guarda che mare,da questa notte senza te dovrò restare; folle d’amore vorrei morire mentre la luna di lassù mi sta a guardare..”) e da “Che notte” (“Che notte, che notte quella notte!Se ci penso mi sento le ossa rotte: beh, m’aspetta quella bionda che fa il pieno al Roxy Bar,l’amichetta tutta curve del capoccia Billy Carr” ). Di successo in successo , da “Cocco bello” all’autocelebrativa “A qualcuno piace Fred”, passando per “Porfirio Villarosa” (“Esta é la cancion de Porfirio Villarosa, che faceva el manoval alla Viscosa…Porfirio dalla bocca fascinosa, lo credevano spagnolo o portoghese, egli invece è torinese..”), Fred Buscagliene, dopo tanta gavetta, visse in fretta i suoi anni ruggenti. Lui stesso, in un intervista del ’59, su “Stampa Sera” raccontava, con una punta d’amarezza: “Sono diventato famoso troppo tardi.. Da vent’anni suono nei night club e nelle sale da ballo”. Così, in un Paese in bianco e nero che stava faticosamente uscendo dal dramma della guerra, con alti tassi di disoccupazione e analfabetismo, Buscaglione aveva scalato il successo con il suo spirito ribelle, irriverente e anticonformista. Come tanti altri personaggi dalla breve vita la sua leggenda non era destinata a spegnersi con lui. Sessantuno anni dopo, la stella di “Fred” Buscaglione brilla ancora, luminosa. Nessuno saprà mai dove se ne sia andato quel 3 febbraio del 1960 ma forse si è ritagliato un posto in qualche luogo che assomiglia al suo “cielo dei bar“.