La Storia ha il delicato compito di far conoscere la verità di quelli che non ci sono più. Talora allo storico è permesso di formulare delle ipotesi, che altri potranno, nel tempo, verificare e anche smontare, ma tutti dovremo sempre rispettare scrupolosamente la verità …

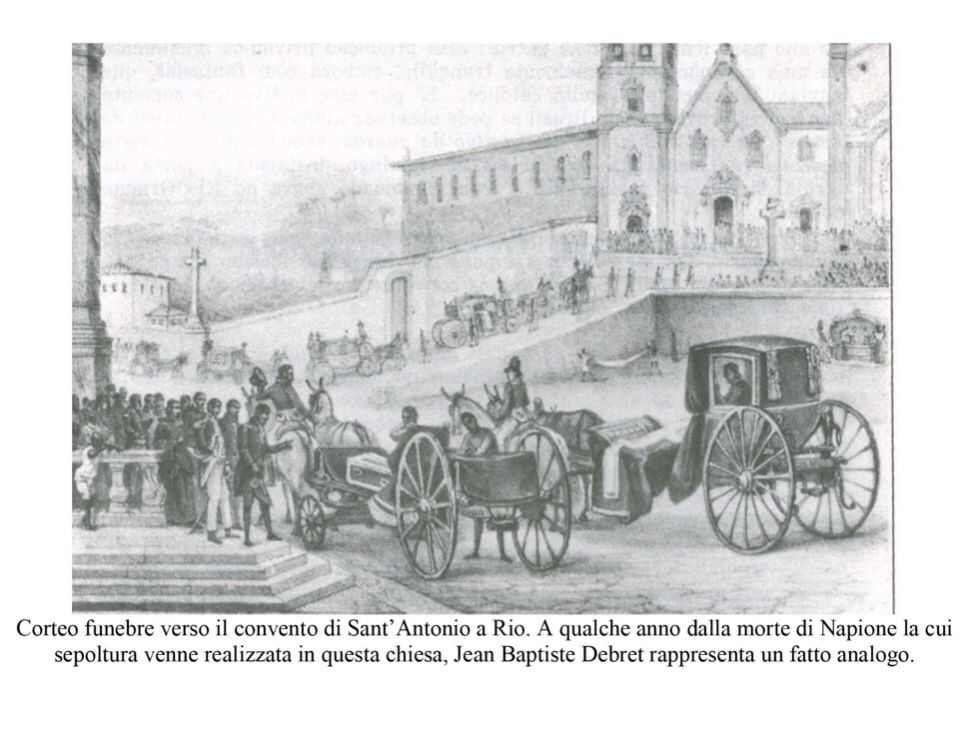

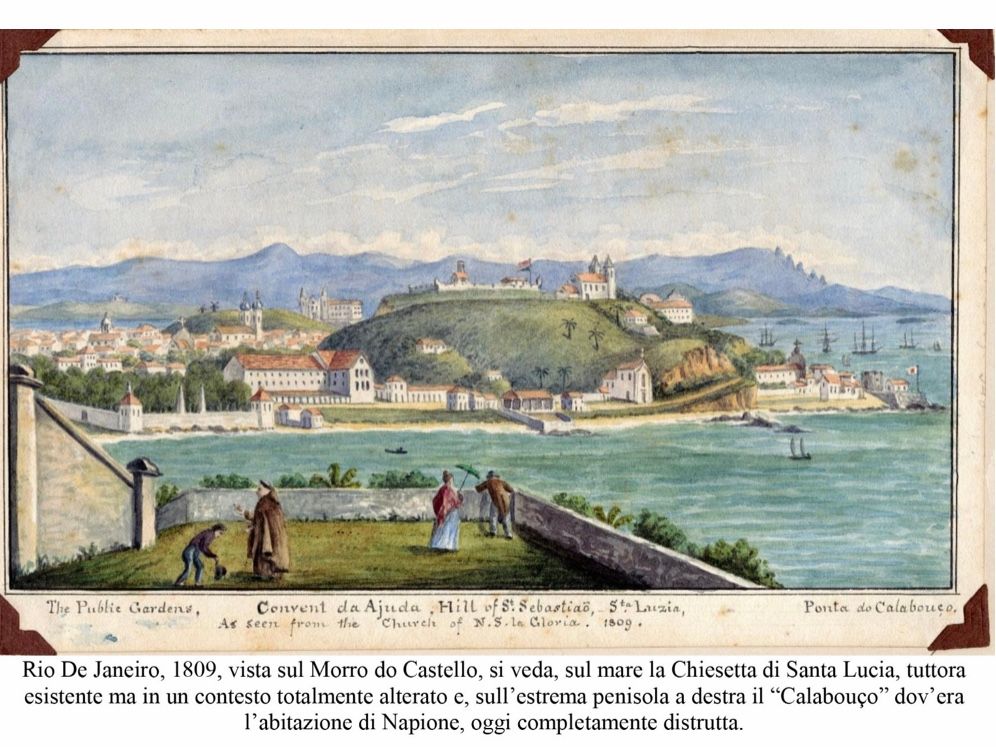

Carlo Antonio Napione a Rio abitava non lontano da dove, prima di rientrare a Torino nel 1985, ho vissuto i miei ultimi anni in Brasile. Ai suoi tempi si parlava di “Morro do Castello” (cioè Collina del Castello) mentre, negli anni Ottanta, là non rimaneva più traccia di una zona alta e il nome designava appena una regione al Centro della città, vicina all’Aeroporto Santos Dumont. Quella zona era nata nel 1922 a seguito dello spianamento della collina omonima, ma, con lo spostamento di terra e altri materiali di sgombero, si alterò irreversibilmente la morfologia del territorio, non solo eliminando ogni traccia dell’altura, ma addirittura ricolmando alcune insenature della costa. Per documentare visivamente l’ambiente, ricorro qui a un delicato acquarello del 1809, mentre più avanti darò testimonianza dei funerali di Napione al convento di Sant’Antonio a Rio con l’immagine dello stesso luogo con un corteo funebre (la litografia è tratta dal libro «Voyage pittoresque et historique au Brésil» che il parigino Jean Baptiste Debret pubblicò a Parigi da Firmin Didot et frères tra 1834 e 1839, dopo aver vissuto a Rio per quindici anni, a partire dal 1816).

Nell’ambito del Castello, Napione era proprio di casa, e tra noi, torinesi, sebbene distanti nel tempo, si venne a creare una buona sintonia intanto che, per conoscerlo, indagavo su di lui e lo studiavo. – Ai miei tempi, quando si facevano questi studi dal Sud America, si partiva un po’ svantaggiati, perché, non essendoci ancora internet, i contatti si svolgevano esclusivamente per posta, e questo costringeva a lunghi periodi di attesa tra la richiesta e l’arrivo delle informazioni (che spesso non arrivavano neppure) …

Personalmente, non mi lamento affatto di aver utilizzato ancora i mezzi di comunicazione più tradizionali. Infatti, così facendo, ho meglio apprezzato in un lettera di Napione per il fratello, quando scriveva di doversi affrettare per chiudere la pagina poiché la candela stava consumandosi ma, col moccolo ancora acceso, avrebbe ancora dovuto sciogliere la ceralacca per sigillarla, prima di consegnarla al postiglione che era pronto a partire… perché sono quelle delle considerazioni di grande vivacità. Su quei fogli però, le annotazioni di chi aveva ricevuto le lettere, non sono meno significative perché ci permettono di dire come non fosse poi così lento il servizio postale internazionale tra Sette e Ottocento! Soprattutto, tornando alle considerazioni sulle nostre corrispondenze però, dirò che quelle lettere mi hanno permesso di stabilire buoni contatti con studiosi di tutto il mondo (dei quali conservo gli autografi), in particolare voglio ricordare che, dall’Italia, Luigi Bulferetti mi rispose subito (chiamandomi “collega”, titolo che, subito, mi premurai di rettificare) e poi mantenne con me un’amicizia che sarebbe durata fino alla sua morte (per questo mi domando perché mai, a richiesta di un innominato e innominabile referee, io dovrei raccontare di un mio alunnato presso di lui, se mai ci fu?). Nella Rio de Janeiro, di quei miei anni, incontrai anche il generale di divisione Francisco de Paula e Azevedo Pondé, storico militare di fama mondiale (il cui nome Luciano Tamburini pretendeva che io rettificassi per adeguarlo alla forma errata riportata da un repertorio statunitense)! Ma, lasciamo da parte quelle assurde pretese, posso ricordare che, in entrambi i Paesi, i due studiosi furono i primi che, negli anni Sessanta, si occuparono di Napione. (Io, che sono intervenuto collegando le indagini e gli studi fatti in Europa con quelli brasiliani, sono stato il primo a fare questa sintesi, rimediando alla dicotomia che è nelle biografie di tanti i personaggi le cui vite si sono svolte su continenti diversi.

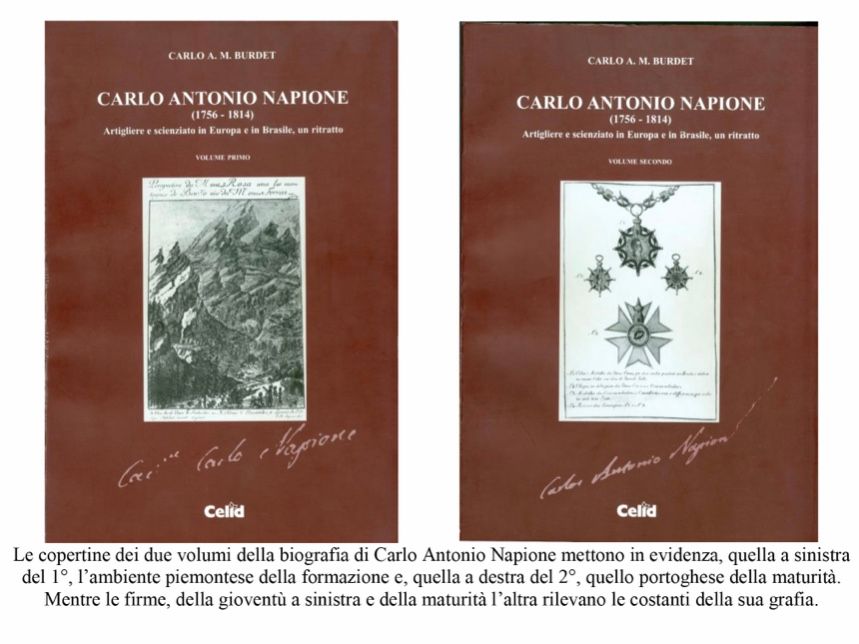

Ho dedicato una ventina d’anni ai miei approfondimenti, e li ho conclusi pubblicando gli esiti dei miei studi in due corposi volumi (le cui copertine riprendo qui sopra), (che, prima che fossero stampati, un’operatrice culturale, che a Torino ha voce in capitolo, con tutta la delicatezza dell’elefante nel negozio di porcellane, definì un “mastodonte”). Ora per allora le ribatto che per un personaggio come Napione, la cui vita fu ricca di attività e di viaggi, non bastava un profilo minimo ma, poiché su di lui si era detto poco o nulla, era necessario ricostruirne la storia e, siccome i documenti che lo riguardano erano tantissimi e per lo più inediti, bisognava raccoglierli, studiarli, renderli pubblici un po’ come si fa nelle cause di canonizzazione dei santi.

Non si trattava neppure di un lavoro semplice perché si doveva ricollegare il periodo piemontese (e europeo) della sua vita a quello portoghese (e brasiliano), quindi, una volta raccolti i documenti in giro per il mondo, era necessario trascriverli (ed erano tanti) e poiché, tra quelli, molti erano in Portoghese, Svedese e Tedesco, bisognava tradurli, mentre si poteva credere che, trascritti, bastasse solo pubblicare quelli in Italiano e Francese (però, se si pensa al riferimento a Lagrangia nelle carte di Papacino D’Antoni che vi ho già segnalato, si può pensare che serva a poco pubblicare i documenti dopo averli recuperati, e questo anche se li abbiamo anche trascritti e annotati)!

Napione fu un artigliere, un chimico, un mineralogista e un metallurgo notevole, e in vita aveva avuto onori (come le nomine a Cavaliere dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, di Torre e Espada, Grande de Portugal) e riconoscenze [quali la chiamata alle: Reale Accademia delle Scienze di Torino, Societät Der Bergbaukunde (Società Montanistica di Germania), Kungl. Vetenskapsakademie (Accademia delle Scienze di Stoccolma), Jenaische Mineralogische Societät (Società Mineralogica di Jena), Academia Real de Sciencias e Sociedade Real, Maritima, Militar, e Geografica di Lisbona], nel tempo aveva poi anche assunto (come specificherò più avanti) diversi incarichi di responsabilità, ma la sua vita, un po’ come quella della più parte di noi, non fu mai distinta per degli atti eroici, ché, come, da giovane, ebbe a scrivere al fratello, nello scendere e salire per le miniere dell’Alta Europa, si trovava soddisfatto anche se era stanco come un mulo e sporco come un maiale!

Mi domando allora a chi giovi sapere che nella biografia sintetica, che di lui pubblicò il Dizionario Biografico degli Italiani, citando i miei studi, qua e là, quasi di proposito, abbia disseminato notizie fake che non si potranno mai confermare. Io lo segnalo domandandomi che senso ha per la Storia dire che un simile racconto è ispirato ai miei studi? Infatti quelle affermazioni mi denigrano, accusandomi indirettamente di falsità, e screditano il mio onesto e scrupolosissimo lavoro … – allora ribatto, ricordando che i pezzenti “più fortunati” vivono nella Capitale, perché sanno che, se allungano la mano sulle cose degli altri, ci sarà sempre un’indulgenza plenaria che concederà loro l’assoluzione piena della colpa e, senza che sia loro richiesto di restituire il mal tolto e senza che debbano nemmeno scusarsi, non saranno mai tenuti a pentirsi di nulla? – Ben altra cosa sono il senso di dignità e l’orgoglio per un “bel lavoro” fatto che i nostri vecchi, geograficamente più vicini a Cornelis Jansen e a Jehan Cauvin (vulgo: Giansenio e Calvino), ci hanno trasmesso col ricordo della loro sana e serissima operosità!

Ma torniamo alla fine del nostro Napione che, per essere avvenuta nella “cidade maravilhosa”, fu davvero tutta tinta di colori foschi, non già da quelli vivaci di un carnevale carioca (dove con l’aggettivo intendo, come si deve, la città di Rio e non “tutto ciò che è brasiliano”, come erroneamente riferiscono tanti comunicatori disinformati). Su di essa domina il grigio con cui terminano tanti sogni e si sviluppano, per l’intera durata, gli incubi … per questo ora ritornerò meglio sull’ultimo periodo della sua vita, perché devo definire alcuni aspetti che avevo lasciato appena accennati. Nella fattispecie, nel capitolo 16° del mio Napione, accenno a una Donna Gertrude Maria Pereira Caldas, la quale, dopo aver assunto, per il nostro, un ruolo di governante, nel testamento, fu da designata sua erede universale. Dopo la pubblicazione del mio saggio, sono ritornato su quel personaggio femminile… in nessuno degli Almanacchi storici (quello di Lisbona per il 1807, ripubblicato integralmente nella «Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro» Apêndice ao vol. 290 – 1971, e quello di Rio per il 1811, ripubblicato integralmente nel vol. 282 – 1969 della stessa rivista) non c’è traccia di lei… Questo potrebbe significare che fosse ancora troppo giovane, poiché i nostri documenti sono tutti di un intorno di tempo prossimo al 1814! Però tanto giovane io predo che non lo fosse, all’assumere la gestione e la custodia dell’abitazione del nostro cinquantaseienne.

Il Torinese abitava nel così detto “Calabouço” (nome che significa letteralmente “dungeon” e indica una “prigione”, una “segreta” o un “sotterraneo”, ma che, analogamente all’italiano “dongione”, può anche essere usato per la torre interna di un castello) su quei locali io già scrissi che erano accolti in una struttura, decentrata rispetto al vero e proprio castello, nei quali aveva funzionato una prigione e che erano stati scelti perché, in essi, Napione avrebbe installato anche il suo laboratorio chimico. Non dimentichiamo che si occupava di esplosivi (motivo per cui il laboratorio doveva presentare caratteristiche particolari e, nel caso, i muri rinforzati di una prigione potevano andare bene anche per quest’altro uso) e, poi, che, tra gli elementi che, normalmente, maneggiava, c’erano l’arsenico e il mercurio, solo per ricordarne due tra i più velenosi (ma di questo, se mai se ne occuperà chi vorrà approfondire il suo decesso) … Certamente poi, quella casa era frequentata dai militari subalterni suoi collaboratori. Ora, se ricordiamo che egli era Direttore della Fabbrica della Polvere e del Real Orto Botanico della Laguna Rodrigo de Freitas, Ispettore Generale di Artiglieria, Consigliere di Guerra del Consiglio Supremo Militare, Ispettore della Real Giunta degli Arsenali, Fabbriche e Fonderie, e che per quegli incarichi lui, che era straniero era apprezzato a corte e pagato bene, si può immaginare che questo causasse qualche gelosia, se non anche invidia tra alcuni esponenti dell’ambiente militare portoghese; e poiché si sa che, alla corte portoghese di Rio, erano abbastanza comuni i complotti e le congiure… così … dobbiamo ipotizzare che succedesse proprio contro di lui che, da qualche anno, essendo venuto meno il Conte di Linhares, aveva perso il protettore ufficiale, che non solo era ministro della guerra, ma un suo personale amico da lunga data, profondamente legato all’ambiente torinese dove aveva vissuto parecchi anni e aveva sposato un’Asinari di San Marzano!

Ma torniamo al Brasile! Casualmente, nella História Geral do Brasil di Francisco Adolfo de Varnhagen (vol. 3, t. V), ho ritrovato per ben due volte il nome di un portoghese, proprietario in Olinda, provincia di Pernambuco: Manuel José Pereira Caldas. La prima volta il 6 marzo, e l’altra, durante il governo repubblicano provvisorio di quelle terre, il 18 maggio 1817. Il nome, alla data del 9 maggio 1817, è accompagnato dall’epiteto di Robespierre della rivoluzione di Pernambuco e, nello stesso anno, un’efemeride ne chiarisce bene il perché, infatti riferisce che: «Il governo repubblicano di Pernambuco manda a fucilare un uomo impiegato al servizio del mare, per mantenere comunicazioni con il blocco del porto. Per questo e altri eccessi di potere contro gli europei, Manuel José Pereira Caldas meritò il soprannome di Robespierre». (Ephemerides nacionaes colligidas pelo Dr. J. A. Teixeira de Mello e publicadas na Gazeta de Noticias – tomo 1° – Rio de Janeiro, 1881, p. 295). Altri scritti più recenti poi, come la tesi di dottorato di Breno Gontijo Andrade (A Guerra das Palavras: cultura oral e escrita na Revolução de 1817, discussa a Belo Horizonte nel 2012), permettono di connotare meglio il personaggio. Così sappiamo che era portoghese di nascita, “doutor” (dottore, laureato in diritto), che iniziò la sua carriera in Brasile, nell’allora provincia della Paraiba, dove fu “ouvidor” (cioè: difensore civico), e che si dedicava anche all’amministrazione di uno zuccherificio di sua proprietà. In ultimo si ricorderà che, all’inizio del 1817, passava già i sessant’anni di età, quindi, citando lo storico Oliveira Lima, sapremo, ed è ciò che più importa, che era “dedicadíssimo à República e foi sanguinario nos seus ditos e pareceres, o que se confirma na documentação” e che, per quei suoi “pregi”, fu incaricato di scrivere la costituzione repubblicana di Pernambuco.

Uniti dallo stesso cognome (il quale è comune nella città portoghese di Braga), non sappiamo se e in che grado fosse parente della Gertrude, governante del generale, ma ci sono buoni presupposti per pensarlo e, quindi, per immaginarli coinvolti in un complotto ordito contro Carlo Antonio Napione, per questo ipotizzo che la morte del Cavaliere avvenisse per un omicidio deciso da un complotto ordito da un gruppo di rivoluzionari (vicini a quei repubblicani di Pernambuco che si sarebbero messi in luce per i fatti successivi) infatti, alla corte di Rio, essi contavano sull’appoggio di chi, appartenendo alla loro stessa organizzazione segreta, li avrebbe coperti e protetti… L’ipotesi non è così stravagante: nell’America Latina del tempo dominata dall’emblematica e sanguinaria figura di Simón Bolívar. Per questi motivi crediamo che la nostra non sia un’ipotesi del terzo tipo…

Carlo Alfonso Maria Burdet

(Dedico queste pagine alla memoria di Andrée Mansuy–Diniz Silva, Luigi Bulferetti e Raimondo Luraghi, storici di fama mondiale che, nel corso degli anni, seppero esprimermi la loro amicizia insieme alla stima per i miei studi).