Si ripropongono quest’anno, a cura della delegazione FAI di Torino

Torna il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, con l’apertura eccezionale a contributo libero di 105 luoghi di 51 città di Piemonte Valle d’Aosta. Sabato 22 e domenica 23 marzo prossimi tornano per la XXIII Edizione le Giornate FAI di Primavera, organizzato dal FAI – Fomdo per l’Ambiente Italiano ETS in 400 città, grazie all’impegno di tutti i volontari. La partecipazione popolare ha portato a più di 13 milioni di visitatori in 32 edizioni, segno del riconoscimento della missione educativa del FAI, che dal 1975 si impegna a raccontare e valorizzare le meraviglie e i tesori nascosti che ci circondano, promuovendone la conoscenza, la cura e la tutela da parte della collettività.

Sarà possibile, grazie alla delegazione FAI di Torino, visitare dalle ore 10 alle 18, con ultima visita alle 17, il secondo piano di Palazzo Reale, l’appartamento del Principe. Mentre il primo piano aveva funzione di rappresentanza dinastica e di residenza del sovrano, il secondo era destinato ai principi ereditari e alle loro consorti. Particolarmente sontuoso fu k’allestimento predisposto per le nozze di Carlo Emanuele, futuro Carlo Emanuele III, con Anna Cristina di Baviera Sultzbach, celebrato nel 1722, da Filippo Juvarra, che per l’evento realizzò la Scala delle Forbici, capolavoro assoluto della Reggia Torinese. L’appartamento fu poi rallentato da Benedetto Alfieri a metà del Settecento per Vittorio Amedeo III e Maria Antonia Ferdinanda di Spagna, di cui si possono ammirare i ritratti nel corso della loro vita. Nella prima metà dell’Ottocento Pelagio Pelagi ridisegnò in termini neoclassici l’immagine interna per Vittorio Emanuele, il futuro primo Re dell’Italia Unita, e Maria Adelaide d’Asburgo. In questo sovrapporsi di stili si inserisce, nel 1925, il Principe ereditario Umberto, trasferitosi a Torino per seguire le manovre del suo reggimento, decidendo di riallestire le 30 sale eliminando quasi del tutto l’allestimento palagiano. Disallestito nel 1960, e dimenticato per mezzo secolo, l’appartamento è stato recentemente restaurato. Il pubblico potrà apprezzare così la straordinaria continuità artistica offerta dalle sale rese visitabili, la preziosità di arazzi, arredi, dipinti e suppellettili della dimora dell’ultimo Re d’Italia.

Sempre a cura della delegazione FAI Torino sarà possibile per il pubblico visitare il Palazzo della Prefettura, già Segreteria di Stato, in piazza Castello 201. Dopo lo splendore delle decorazioni dei sontuosi arredi, emozionerà visitare il piccolo studio di Camillo Benso Conte di Cavour, dominato dal sorprendente ritratto non dello statista ma del sovrano di cui fu magistrale Ministro, Vittorio Emanuele II, realizzato da Angelo Capisani. L’apertura al pubblico della Prefettura ha un carattere di eccezionalità, permettendo di conoscere le sale dove sono stati decisi i destini del Regno di Sardegna, e poi dell’Italia Unita, e dove oggi si svolgono gli incontri più importanti. In Prefettura viene ospitato il Presidente della Repubblica nei suoi soggiorni torinesi.

Grazie all’impegno dei volontari della delegazione FAI Torino sarà possibile visitare dalle 10 alle 18, con ultima visita alle 17, il Castello di Lucento, in via Pianezza 123. I castelli della Città di Torino sono quattro: Palazzo Reale, Palazzo Madama, Castello del Valentino e il Castello di Lucento, meno noto ma attestato su una fertile ansa della Dora con funzione difensiva e di avvistamento fin dal 1335, quando il Duca Emanuele Filiberto di Savoia rilevò alcuni terreni circostanti ampliandone la proprietà e facendola divenire la tenuta di caccia e la residenza prediletta fuori dalle mura.

In occasione delle Giornate FAI sarà possibile visitare il Castello ed eccezionalmente ammirare tutti gli ambienti che ancora presentano un forte valore storico e architettonico, a partire dagli esterni immersi nel verde, con il fossato e il ponte, il loggiato rinascimentale che emerge dalla facciata, il magnifico sottotetto con le orditure all’antica e il meccanismo dell’orologio, le merlate inglobate nelle pareti, ma parzialmente scoperte dal restauro, e gli ambienti del primo piano dedicate al “laboratorio dei sensi” con un bellissimo progetto di valore sociale per l’infanzia che affascinerà piccoli e grandi in egual misura.

Apertura dedicata agli iscritti FAI sarà quella di Palazzo Cavour, in via Cavour 8, posto all’angolo tra la via omonima e via Lagrange, l’antica contrada seicentesca dei conciatori, in pieno centro storico. Il progetto dell’edificio si deve all’architetto Gian Giacomo Plantery, che nel 1729 ampliò e rinnovò l’edificio preesistente su committenza di Miche Antonio Benso, trisavolo di Camillo Benso. In questa veste, l’appartamento che fu dello statista viene eccezionalmente mostrato al pubblico delle Giornate FAI, che potrà ammirare il maestoso scalone, il salone d’ingresso con il ritratto dello statista, i soffitti affrescati raffiguranti episodi della mitologia greco romana, specchiere e camini.

A cura del Gruppo FAI Giovani Torino sarà possibile ammirare il Palazzo Ferrero d’Ormea, sede della Banca d’Italia, realizzato nella parte meridionale delle antiche mura della città di Torino, oggetto del grande ampliamento edilizio voluto da Carlo Emanuele I nel primo trentennio del 1600, situato presso la scenografica Piazza San Carlo. La visita consente di apprezzare le sale di rappresentanza del piano nobile attribuito all’architetto di Corte Amedeo di Castellamonte, impreziosite da arredi che spaziano dal XVI al XIX secolo di provenienza italiana e inglese. Eccezionalmente sarà possibile visitare la parte più segreta della banca, il caveau sotterraneo, dove si conservano le quasi 5 mila cassette di sicurezza nell’allestimento originale degli anni Trenta.

Sarà possibile scoprire gli scorci e gli edifici più significativi della città su un tram storico degli anni Trenta, giunto ormai alla sua XVIII edizione. Questo è il senso della collaborazione tra la delegazione FAI Torino e la ATTS Associazione Torinese Tram Storici. Domenica 23 marzo vi saranno partenze ogni 30 minuti circa, dalle 15 alle 18, con capolinea di fronte al Teatro Regio. La vettura storica, perfettamente restaurata, porterà i torinesi a scoprire i luoghi che la delegazione FAI aprirà durante le sue Giornate.

A cura del Gruppo FAI della Valsangone, i visitatori avranno l’opportunità unica di esplorare il Castello di Rivalta, in un percorso che include la visita anche alla biblioteca comunale, che custodisce una vasta collezione, documenti e libri secolari e gli ambienti del Castello, dove si potranno ammirare affreschi dell’antico torrione.

Il Gruppo FAI delle Colline dal Po al Monferrato guiderà la visita di Villa Bria, che sorge in una posizione strategica dove i Ducati di Savoia e del Monferrato confinavano, a circa 18 km dal centro di Torino. È immersa nella natura e gode di un’ampia vista panoramica.

Curata dal Gruppo FAI Pinerolo è la visita, dalle 10 alle 17.30, al Castello di Macello, in via Castello 9 a Macello (TO), che sorge nella pianura pinerolese, nato come costruzione fortificata a carattere militare nel 200, a fianco del Recetto, primitivo nucleo dell’attuale paese. Si tratta di una dimora privata importante che non ha modificato l’impianto originale e il fascino dell’antico maniero medievale.

Mara Martellotta

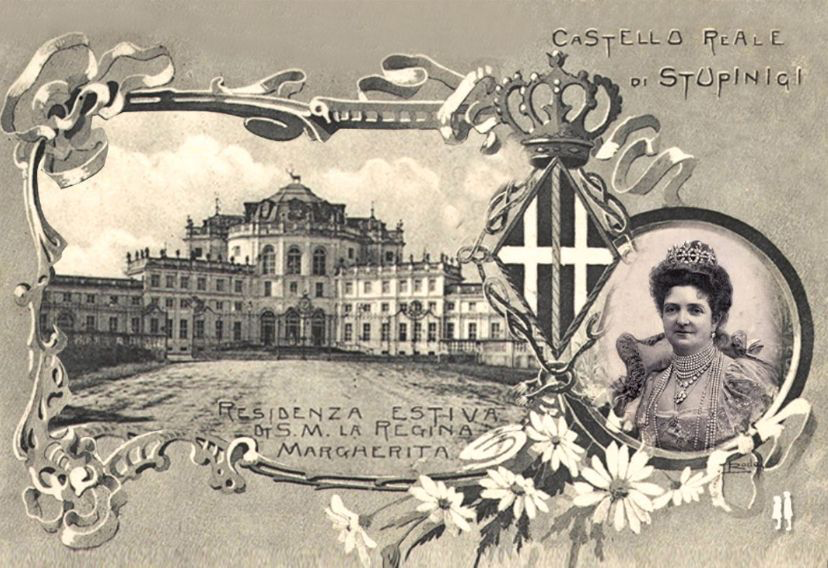

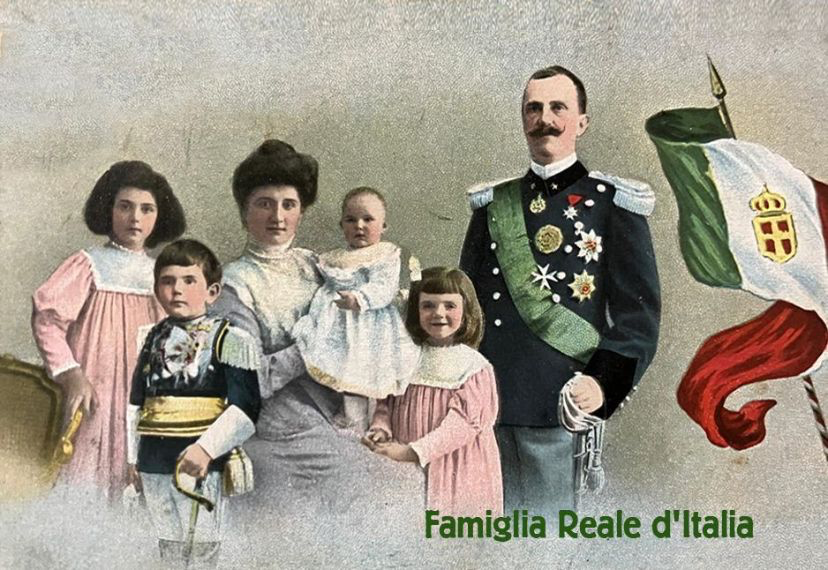

Comunque sia, per quanti ben conoscono e hanno vissuto quelle due semplici semplici paroline, ma anche (e perché no?) per tutti gli ignari, per gli appassionati e i tanti collezionisti, si sappia che la “Palazzina di Caccia” di Stupinigi, nel “Corridoio di Levante”, mette in bella mostra, da martedì 4 marzo a domenica 6 aprile, ben 270 “Cartoline illustrate” in cui si racconta la storia, italiana ed europea, ripercorrendo le vicende umane, politiche, militari e dinastiche comprese nel periodo 1900 – 1915.

Comunque sia, per quanti ben conoscono e hanno vissuto quelle due semplici semplici paroline, ma anche (e perché no?) per tutti gli ignari, per gli appassionati e i tanti collezionisti, si sappia che la “Palazzina di Caccia” di Stupinigi, nel “Corridoio di Levante”, mette in bella mostra, da martedì 4 marzo a domenica 6 aprile, ben 270 “Cartoline illustrate” in cui si racconta la storia, italiana ed europea, ripercorrendo le vicende umane, politiche, militari e dinastiche comprese nel periodo 1900 – 1915.

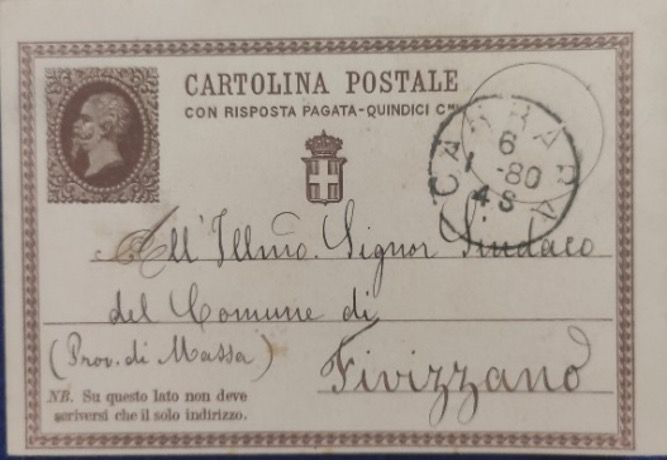

È l’inizio di un nuovo corso editoriale ed artistico che cambierà il modo di dialogare per iscritto tra gli italiani, con formati dell’“intero postale” che cambiarono diverse volte nel corso degli anni (quanti di noi se ne sono serviti!) e che, dopo una pausa dal 2014, fu ripreso da “Poste italiane” nel dicembre 2017.

È l’inizio di un nuovo corso editoriale ed artistico che cambierà il modo di dialogare per iscritto tra gli italiani, con formati dell’“intero postale” che cambiarono diverse volte nel corso degli anni (quanti di noi se ne sono serviti!) e che, dopo una pausa dal 2014, fu ripreso da “Poste italiane” nel dicembre 2017.