Antonio Padellaro ha pubblicato un polemico libro dal titolo significativo: “Antifascisti immaginari” (ed.Paperfirst) che ha subito suscitato l’aspra critica di Gad Lerner da poco uscito da “Il fatto quotidiano” di Travaglio autore della prefazione.

Antonio Padellaro ha pubblicato un polemico libro dal titolo significativo: “Antifascisti immaginari” (ed.Paperfirst) che ha subito suscitato l’aspra critica di Gad Lerner da poco uscito da “Il fatto quotidiano” di Travaglio autore della prefazione.

Il Museo Nazionale dell’Automobile presenta la nuova grande mostra intitolata “Carlo Felice Trossi. Eroe incompiuto” dedicata alla figura poliedrica del pilota biellese. La mostra inaugura il 15 maggio e rimarrà aperta fino al 28 settembre 2025.

L’esposizione si snoderà lungo un percorso di scoperte che riguardano cimeli, testimonianze fotografiche, disegni, fino a automobili, aerei e imbarcazioni. La mostra è curata dallo storico e saggista Giordano Bruno Guerri, affiancato nel progetto allestitivo da Maurizio Cili.

Carlo Felice Trossi (1908-1949), appassionato pioniere dell’automobile e protagonista delle competizioni sportive tra le due guerre, risulta una figura affascinante, eroica, geniale e visionaria. La sua carriera non si esaurisce nell’automobilismo, ma abbraccia anche la progettazione di imbarcazioni di avanguardia, di aeroplani e la partecipazione a competizioni aeronautiche. Nella sua breve vita ha saputo coniugare un mecenatismo raffinato con capacità progettuali e imprenditoriali straordinarie, diventando un esempio di lungimiranza e avanguardia. Il villese Carlo Felice Trossi, conte di Pian Villar, fu sicuramente un attore di primo piano sulla scena motoristica negli anni Trenta. Nato nel 1908, rimase orfano in giovane età del ladre, scomparso a 36 anni in un incidente stradale. Affascinato dai motori fin da ragazzo, esordì nel mondo delle gare automobilistiche nel ’31 partecipando alle Mille Miglia, organizzate dall’Autoclub di Brescia, in coppia con l’amico rivale Antonio Brivio, Marchese Sforza. L’anno seguente ottenne, davanti a Brivio, la vittoria nella Biella Oropa, nel 1931. Entrò così a far parte della scuderia Ferrari, disputando quattro Gran Premi nel 1933. Nel 1934 vinse a Montreux, trionfando in seguito nel primo circuito automobilistico di Biella. Appassionato di volo, oltre che di motori, partecipò a due edizioni del Raduno Sahariano, gara di regolarità aerea a tappe organizzata in Libia dal maresciallo dell’aria Italo Balbo, e si fece promotore della costruzione di un campo di volo nel biellese. La sua carriera proseguì fino allo scoppio della seconda guerra mondiale, durante la quale fu pilota di aerosiluranti. Nel 1947 vinse a Milano il Gran Premio d’Italia. L’ultima gara da lui disputata, nel 1948, sul circuito del Valentino, a Torino, si ritirò per un guasto meccanico. Morì il 5 maggio 1949, a Milano, per malattia.

Mara Martellotta

Un antico, piccolo teatro all’italiana, fiore all’occhiello per il Piemonte e la cultura, la sua storia, il suo accurato restauro

Uno dei grandi e pregevoli tesori che l’Italia racchiude sono i suoi antichi teatri, alcuni dei quali si possono ritenere autentici piccoli scrigni di fascino e storia. Lasciate quindi le grandi città con i loro aulici teatri di ampie proporzioni, vale la pena fare esperienza delle realtà non meno avvincenti che la provincia può offrire nei suoi borghi antichi e nelle sue cittadine storiche dal passato importante con i loro centri storici, memorie di un più vasto paesaggio urbano da proteggere e conservare, che racchiudono altrettante realtà capaci di svelare incanti e storie secolari.

In un Paese benedetto da tanta bellezza come l’Italia, giustamente considerato un museo a cielo aperto, si possono scoprire luoghi sconosciuti e presenze inattese cariche di storia e di cultura. Chivasso, a pochi chilometri da Torino al confine tra il Canavese ed il Monferrato vale una gita fuori porta per scoprire e visitare un vero e proprio gioiello settecentesco unico per bellezza ed armonia. E’ il Teatrino Civico che trovò il suo spazio ideale nel cuore di questa millenaria cittadina di grande importanza strategica e di secolari vicende eroiche, già feudo dei Marchesi del Monferrato, crocevia di eventi politici, storici e culturali.

In un Paese benedetto da tanta bellezza come l’Italia, giustamente considerato un museo a cielo aperto, si possono scoprire luoghi sconosciuti e presenze inattese cariche di storia e di cultura. Chivasso, a pochi chilometri da Torino al confine tra il Canavese ed il Monferrato vale una gita fuori porta per scoprire e visitare un vero e proprio gioiello settecentesco unico per bellezza ed armonia. E’ il Teatrino Civico che trovò il suo spazio ideale nel cuore di questa millenaria cittadina di grande importanza strategica e di secolari vicende eroiche, già feudo dei Marchesi del Monferrato, crocevia di eventi politici, storici e culturali.

Proprio percorrendo le antiche mura del centro storico con le sue eterne pietre che non si stancano di raccontarsi si raggiunge il Palazzo Santa Chiara dove, al pian terreno, ha da secoli trovato sede il Teatrino. Camminando tra questi solidi mattoni a vista saturi del lavoro di plurisecolari maestranze, con quelle tipiche calde tonalità che il tempo ha depositato su di loro, si viene catturati da quello strano senso di appartenenza che soltanto alcuni luoghi sanno dare. Il Palazzo dall’austera facciata ingentilito alla sommità da una meridiana che da sempre gioca con il sole da cui prende vita e che, a ben guardarla, parla dell’immaterialità del tempo che scorre, porta scritto il motto latino di origine biblica “ Ut filii lucis ambulate “, camminate come figli della luce.

Dall’Ottocento ospita il Municipio chivassese e venne edificato nel cuore del XVIII secolo su progetto del padre gesuita Antonio Falletti di Barolo che aveva previsto un vasto complesso pensato per le suore Clarisse Osservanti, un progetto il suo più visionario che reale e mai concluso a causa dei costi troppo elevati. Si dovette attendere il 1864 quando, in quella che fu la cappella interna del convento al pian terreno, venne realizzato il Teatrino Civico su progetto dell’Ingegner Fausto Gozzano, padre di Guido, scrittore e poeta la cui fama è andata ben oltre i confini del Piemonte. Venne inaugurato il 16 Ottobre di quello stesso anno dalla Compagnia chivassese dei Dilettanti Filodrammatici ed ogni volta che vi si entra ci si trova a vivere la magia dell’incanto di questo ambiente accogliente, elegante, ospitale ed intimo perché il teatro di per sé è uno di quei luoghi che svelano meraviglie, storie di tempi lontani e di memorie, intrecci di vite, di sentimenti, di aspettative ma anche di sfumature di colori e di profumi tra cui quello caratteristico del palcoscenico così caro e appagante alla gente di spettacolo. Il FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, a cura della Delegazione Fai di Torino recentemente ha proposto un’apertura straordinaria in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, nell’ambito dell’iniziativa “ A teatro con il FAI ”, con visite guidate a questo scrigno prezioso dove è pura magia esserci entrati guidati alla scoperta e pura follia uscirne e non tornarci.

Due associazioni unite dalla medesima finalità, quella di porre particolare attenzione al territorio regionale in tutte le sue sfaccettature ed offerte culturali. Nel 2003 il Teatrino è stato oggetto di un attento restauro che gli ha donato un fascino senza precedenti, curato dall’Architetto Donatella D’Angelo, nota firma indiscussa nel mondo dei restauri conservativi e della rivalutazione dei centri storici, che ha qui messo cuore e mano a questa importante e delicata impresa dopo attenti studi, ricerche storiografiche e tecniche per rivalutare e proporre la vera essenza di questo esempio di teatro all’italiana che fiorì appunto nel Settecento in tutte le regioni così come in Piemonte con questo pregevole esemplare che Chivasso custodisce. Un lavoro complesso realizzato con sensibilità e cura estrema di tutti i dettagli tecnici ed artistici, con lavori di recupero nei paramenti lignei dei palchi e dell’affresco del soffitto raffigurante le allegorie della Musica, della Commedia e della Tragedia, opera del pittore Pietro Silvestro. L’effetto voluto è stato pienamente raggiunto: un’ autentica bomboniera, un mondo di stucchi ritrovati, di linee ridisegnate sull’antica traccia, di legni dorati riportati al loro splendore, di velluti e tenui colorazioni antiche nelle tonalità del “ blu Savoia “ nelle sue sfumature, colore divenuto il filo conduttore degli ambienti e che riprende quelli originali per dargli un luminoso soffuso risalto. Anche la scelta accurata delle belle poltroncine Frau della platea e degli sgabelli Thonet della balconata, scelti nella stessa sfumatura di colore con la massima attenzione, hanno contribuito ad accrescere il fascino raggiunto da questo restauro abbellendo in tutti i particolari il Teatrino e riuscendo ad offrire la massima capienza in un totale di 99 sedute.

Due associazioni unite dalla medesima finalità, quella di porre particolare attenzione al territorio regionale in tutte le sue sfaccettature ed offerte culturali. Nel 2003 il Teatrino è stato oggetto di un attento restauro che gli ha donato un fascino senza precedenti, curato dall’Architetto Donatella D’Angelo, nota firma indiscussa nel mondo dei restauri conservativi e della rivalutazione dei centri storici, che ha qui messo cuore e mano a questa importante e delicata impresa dopo attenti studi, ricerche storiografiche e tecniche per rivalutare e proporre la vera essenza di questo esempio di teatro all’italiana che fiorì appunto nel Settecento in tutte le regioni così come in Piemonte con questo pregevole esemplare che Chivasso custodisce. Un lavoro complesso realizzato con sensibilità e cura estrema di tutti i dettagli tecnici ed artistici, con lavori di recupero nei paramenti lignei dei palchi e dell’affresco del soffitto raffigurante le allegorie della Musica, della Commedia e della Tragedia, opera del pittore Pietro Silvestro. L’effetto voluto è stato pienamente raggiunto: un’ autentica bomboniera, un mondo di stucchi ritrovati, di linee ridisegnate sull’antica traccia, di legni dorati riportati al loro splendore, di velluti e tenui colorazioni antiche nelle tonalità del “ blu Savoia “ nelle sue sfumature, colore divenuto il filo conduttore degli ambienti e che riprende quelli originali per dargli un luminoso soffuso risalto. Anche la scelta accurata delle belle poltroncine Frau della platea e degli sgabelli Thonet della balconata, scelti nella stessa sfumatura di colore con la massima attenzione, hanno contribuito ad accrescere il fascino raggiunto da questo restauro abbellendo in tutti i particolari il Teatrino e riuscendo ad offrire la massima capienza in un totale di 99 sedute.

Dalle antiche perfette proporzioni che i nostri avi avevano innate nasce quel gioco di pura armonia che in questo ambiente è espresso perfettamente e che è stato pienamente rispettato e completato. L’effetto finale si potrebbe paragonare a quello di una conchiglia rovesciata, pensata per ospitare e racchiudere un mondo dove gli elementi si fondono tra il palcoscenico e la platea in una sorta di intesa reciproca perché uno sta all’altra proprio come la conchiglia sta al mare che l’accoglie e ci si aspetterebbe di veder uscire da quel sipario con i suoi vaporosi tendaggi che nascondono per poi rivelarli mondi straordinari, il grande, indimenticabile Gigi Proietti che invita tutti con la sua famosa frase : ” Benvenuti a teatro, dove tutto è finzione ma niente è falso ” e che senza alcun dubbio avrebbe amato questo Teatrino, esempio perfetto di armonia e storia.

Dalle antiche perfette proporzioni che i nostri avi avevano innate nasce quel gioco di pura armonia che in questo ambiente è espresso perfettamente e che è stato pienamente rispettato e completato. L’effetto finale si potrebbe paragonare a quello di una conchiglia rovesciata, pensata per ospitare e racchiudere un mondo dove gli elementi si fondono tra il palcoscenico e la platea in una sorta di intesa reciproca perché uno sta all’altra proprio come la conchiglia sta al mare che l’accoglie e ci si aspetterebbe di veder uscire da quel sipario con i suoi vaporosi tendaggi che nascondono per poi rivelarli mondi straordinari, il grande, indimenticabile Gigi Proietti che invita tutti con la sua famosa frase : ” Benvenuti a teatro, dove tutto è finzione ma niente è falso ” e che senza alcun dubbio avrebbe amato questo Teatrino, esempio perfetto di armonia e storia.

Patrizia Foresto

Il 2025 segna un traguardo storico per la città di Asti: il 750° anniversario del Palio, le cui origini documentate risalgono al 1275. In quell’anno, secondo il cronista Guglielmo Ventura, gli astigiani corsero il Palio sotto le mura della città nemica di Alba, un gesto che testimonia l’importanza e la longevità di questa tradizione.

Nel segno della tradizione che si rinnova, il Comune di Asti ha voluto celebrare i 750 anni del Palio con la creazione di un logo ufficiale che accompagnerà tutti gli eventi dell’anno commemorativo. Il logo è stato realizzato da Simone Riccio, studente della classe 4F del Liceo Artistico “Benedetto Alfieri” di Asti, che si è distinto per la capacità di coniugare simboli storici e freschezza grafica. Il logo rappresenta così un ponte tra il passato glorioso del Palio e il suo futuro, vissuto con entusiasmo dalle nuove generazioni.

Per celebrare i 750 anni del Palio il Comune di Asti, in collaborazione con le istituzioni, gli enti del territorio e il Collegio dei Rettori, ha organizzato un ricco calendario di eventi che si snoderanno per tutto l’anno, coinvolgendo cittadini e visitatori in un viaggio attraverso la storia, la cultura e le tradizioni astigiane.

Il 21 maggio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, emetterà un francobollo relativo al Palio di Asti, appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del Patrimonio culturale italiano”, dedicata alle rievocazioni storiche. Il 24 maggio sarà il giorno della Sfilata storica serale a tema 750 Anni del Palio. L’evento, che si snoderà lungo le vie del centro storico, organizzato in collaborazione con il Collegio dei Rettori, consentirà a cittadini e visitatori di immergersi nella suggestiva atmosfera medievale della città per poi proseguire la serata in convivialità con Wine Street, evento enogastronomico diffuso per l’intero centro storico.

L’inaugurazione della mostra “Palius Astensis cursus fuit”, prevista per il 30 maggio presso il Museo del Palio, celebrerà i 750 anni dalla prima attestazione della corsa vicino alle mura della nemica Alba, propone un viaggio attraverso i secoli nella storia del Palio di Asti visto attraverso la lente dei documenti, delle immagini e dei manufatti dell’Archivio Storico Comunale.

In occasione delle celebrazioni per il 750 anniversario del Palio di Asti, le sale espositive di Palazzo Mazzetti ospiteranno da giugno a settembre 2025 ben due mostre dedicate alla manifestazione: nella prima, “Mario Perosino. Il canto delle muse enigmatiche e dei malinconici guerrieri”, verrà ricordato un grande artista astigiano, prematuramente scomparso, che ci fa sognare con dipinti e disegni che rievocano un medioevo tra il fantastico e la metafisica; nella seconda, “Volti e colori del Palio di Asti”, verranno esposti i ritratti fotografici di uomini e donne del Palio astigiano realizzati da Claudio Vergano, che esaltano con una tecnica particolare e una luce caravaggesca la perizia tecnica e filologica della scuola del costume storico astigiano, accompagnati dall’esposizione dei drappi del Palio della Collegiata dal 2001 al 2020, che rimandano a molti artisti presenti con le loro opere nella Pinacoteca di Palazzo Mazzetti.

Il 5 luglio sarà la volta della Notte Bianca del Palio, in collaborazione con il Collegio dei Rettori, con eventi culturali, musicali e gastronomici che animeranno le vie del centro storico.

Le celebrazione del “Compleanno del Palio”, sono previste per il 30 agosto prossimo con un brindisi lungo le antiche mura cittadine, in ricordo della corsa del 1275 che si tenne proprio il giorno di San Lorenzo. In collaborazione con il Consorzio dell’Asti DOCG.

Il 7 settembre prossimo sarà il giorno del Palio dei 750 anni, mentre dal 17al 23 settembre si svilupperà il Festival del Medioevo Astese. Nato con l’obiettivo di raccontare la storia economico-finanziaria della città, quest’anno il Festival aggiunge il tema del Palio, della corsa e del suo universo di arti, consumi e consuetudini. Sarà un evento di alto profilo che vedrà la partecipazione di esperti e accademici provenienti da tutta Europa. Il palio e la figura del patrono, i cavalli, il favore divino e conflitti medievali saranno argomenti di grande fascino per i paliofili e per tutta la cittadinanza.

Proseguono nel mese di maggio le visite del Capitano del Palio nelle scuole che coinvolgeranno circa 700 bambini in attività didattiche volte a trasmettere la storia e i valori di questa antica tradizione. Nell’ambito del progetto “A lezione di Palio “quest’anno è in corso di distribuzione nelle scuole una pubblicazione, realizzata dall’Assessorato al Turismo, Manifestazioni e Palio e ideata da Luca Gippa. Per il 2025 è stato indetto il Concorso “Disegna il tuo Drappo”, dedicato alle classi che hanno aderito al progetto “A lezione di Palio”. Le classi che invieranno il maggior numero di disegni saranno premiate con buoni spesa del valore di € 1000.

Mara Martellotta

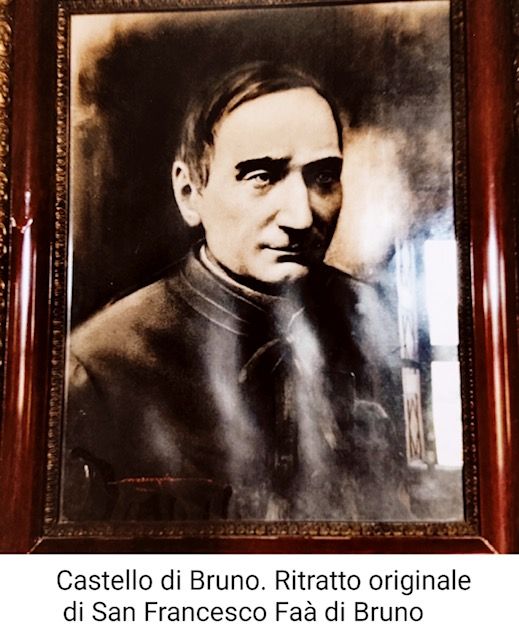

Le celebrazioni torinesi nel bicentenario della nascita di San Francesco Faà di Bruno, nato ad Alessandria nel 1825 e morto a Torino nel 1888 in concetto di santo, ricordano l’anima squisitamente religiosa e intellettuale che seppe armonizzare in modo splendido la scienza e la fede. La sua evoluzione morale non aveva per meta un cielo popolato di costellazioni ma un cielo ben più elevato, denso di princìpi ricchi di unità e giustizia. Francesco concluse gli studi classici a Novi Ligure nel collegio dei Padri Somaschi e a Torino completò gli studi all’Accademia militare con il grado di luogotenente di Stato maggiore, seguendo le orme del fratello Emilio capitano di vascello. Dopo la ferita subìta nella disfatta della battaglia di Novara a fianco del giovane principe Vittorio Emanuele II di Savoia, Francesco fu promosso capitano dal re Carlo Alberto. Alla Sorbona di Parigi ottenne il dottorato in scienze matematiche e astronomia e fu nominato astronomo dell’osservatorio delle longitudini. Il suo celebre maestro e religioso Cauchy della Sorbona e l’amico Don Bosco gli trasmisero non solo l’amore per i numeri ma qualcosa di più profondo e significativo, la scienza di tutte le scienze, il loro Dio.

IL LIBRO DI AUGUSTO GRANDI

Pare incredibile in un’epoca di turismo dello sci per altospendenti e bassopensanti, ma ci sono stati anni in cui l’Italia intera (o quasi) si fermava per ascoltare i risultati degli slalom e delle discese libere. Erano gli anni della Valanga Azzurra. Teoricamente dal 1974 al ’76, ma in realtà i trionfi dello sci azzurro erano iniziati prima, con Gustavo Thoeni che aveva già vinto le Coppe del mondo generali nel 70/71/72 oltre ai successi alle Olimpiadi e ai Mondiali.

Dunque perché la Valanga nasce nel ’74?

Lo racconta il nuovo libro del giornalista Augusto Grandi, “Giuliano Besson: il ragazzo terribile della Valanga Azzurra”, pubblicato dalla casa editrice Cicles. Un racconto che parte dai ricordi del grande discesista di Sauze d’Oulx – uno degli esponenti più pazzi di quella squadra irripetibile – per andare a svelare i retroscena non sempre edificanti di un’avventura che non fu solo sportiva.

La Valanga Azzurra nasce, formalmente, il 7 gennaio 1974 grazie alla definizione creata dal giornalista Massimo di Marco di fronte al successo nel Gigante di Berchtesgaden di 5 slalomisti italiana nei primi 5 posti: Gros, Thoeni, Stricker, Helmuth Schmalzl e Pietrogiovanna. Uno sport tipicamente individuale si trasformava in uno sport di squadra.

Ma Grandi e Besson non si accontentano delle rievocazione di facciata. E spiegano le ragioni che hanno portato al successo di una squadra che, nel momento di massimo fulgore, evidenziava già le crepe che ne avrebbero sancito la fine.

Dalla squalifica della squadra francese alla grande opera realizzata dall’allenatore transalpino degli Azzurri, Bernard Favre. Dagli scontri con Vuarnet all’arrivo di Cotelli, più attento ai giornalisti che agli atleti. E, infine, alla radiazione di Besson e Stefano Anzi, nel 1975, per aver osato mettere in dubbio l’operato della Federazione in ambito economico ed in quello della sicurezza soprattutto per le squadre giovanili.

Besson e Anzi, i gemelli della velocità, erano stati scelti dai compagni di squadra per rappresentarli nelle trattative con la federazione. Ma di fronte alla radiazione nessuno osò protestare.

I due non si persero d’animo e l’anno successivo diedero vita ad un’azienda di abbigliamento per lo sci, la AnziBesson, che alle Olimpiadi di Torino conquistò ben 11 medaglie con le nazionali di Francia e Austria.

Ma il libro affronta anche i temi legati al turismo alpino. Che non si è sviluppato grazie alla Valanga Azzurra poiché già negli Anni 30 erano state costruite le colonie montane per i figli dei lavoratori (la Torre di Sauze era nata proprio per questo) e dopo la guerra era iniziata la trasformazione (non proprio entusiasmante) di Cervinia. Negli Anni 60 la Francia lancia il Plain Neige e lo stesso succede ad esempio a Viola St.Gréé nel cuneese.

Mentre i campioni della Valanga hanno il merito di essere stati i protagonisti del cambiamento dell’abbigliamento dello sci.

Non potevano mancare gli aneddoti sulle goliardate e sulle avventure erotiche di ragazzi che avevano 20 anni e volevano divertirsi, non solo sugli sci. Qualcuno preferiva andare a dormire presto, altri preferivano vivere. Dalle follie alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi in Giappone alla fuga in Brasile dopo un trionfo in Cile. Ragazzi terribili, non solo Besson…

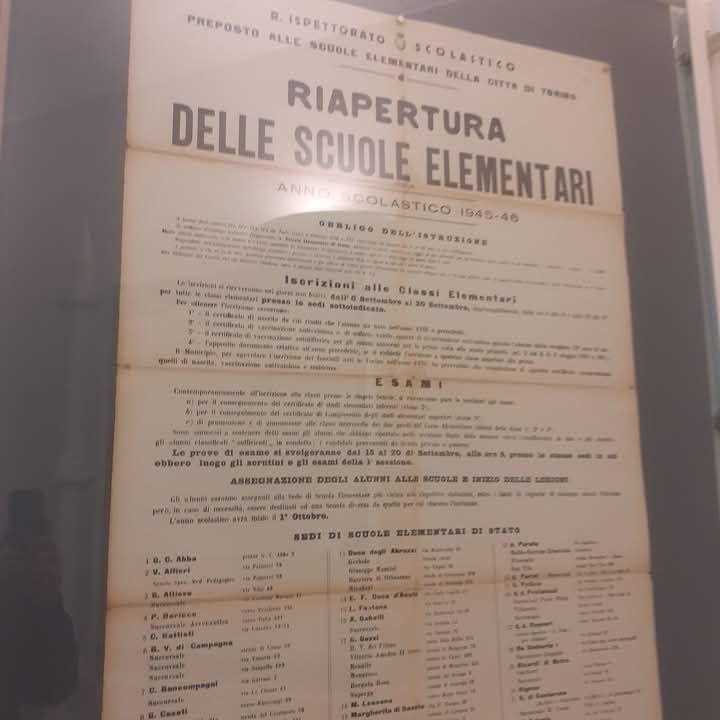

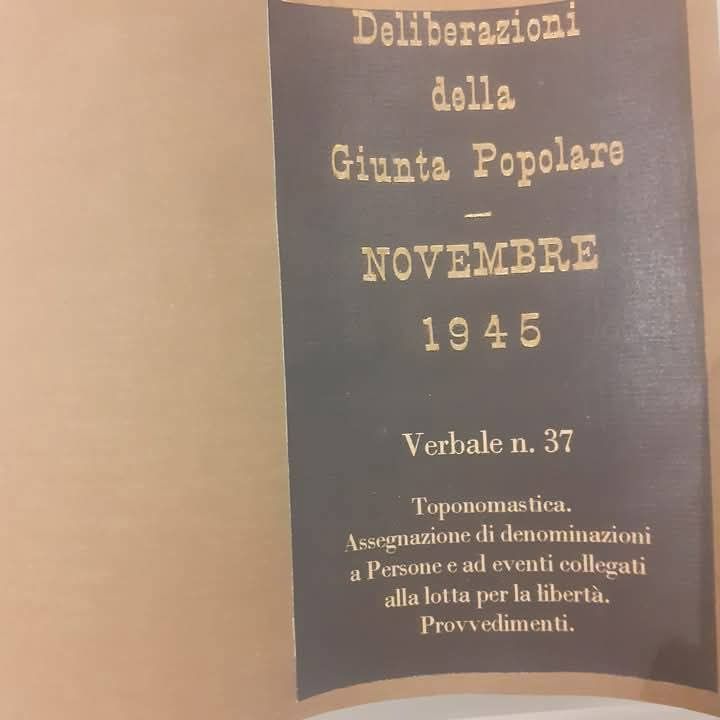

All’Archivio Storico, in via Barbaroux, 32, è stata inaugurata la mostra “Aprile 1945: Torino è libera. La ripartenza della città” con fotografie, manifesti e documenti originali che raccontano la Liberazione e la ricostruzione del capoluogo piemontese.

La mostra che sarà visitabile per tutto l’anno, sino al 31 dicembre 2025 con orario dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 16,30, presenta alcune rarità.

Si va dalla copia del quotidiano realizzato grazie all’utilizzo delle rotative de “La Gazzetta del Popolo” ed uscito la notte stessa della Liberazione, alle deliberazioni della Giunta Popolare delle prime vie dedicate ai partigiani ed agli eventi collegati alla lotta per la libertà e tante altre curiosità tutte da scoprire.

Igino Macagno

Anche un biscotto può aggiungere fama ad una città come Casale Monferrato, già nota per aver dato i natali a grandi pittori e scultori, ad un politico della statura di Giovanni Lanza, a Stefano Guazzo autore della “Civil conversazione” oltre ad una nutrita presenza di chiese e palazzi settecenteschi, della Cattedrale con il magnifico nartece romanico, del castello Paleologo e di tutto quanto la rende la “Siena del Piemonte” come un tempo fu definita.

Ad attirare il turismo allo stesso modo concorrono i KrumiriRossi, deliziosi biscotti inventati pochi anni dopo l’esito risorgimentale in una tranquilla serata allorché il pasticcere Domenico Rossi li sfornò nel suo laboratorio per farli gustare agli amici.

Ad attirare il turismo allo stesso modo concorrono i KrumiriRossi, deliziosi biscotti inventati pochi anni dopo l’esito risorgimentale in una tranquilla serata allorché il pasticcere Domenico Rossi li sfornò nel suo laboratorio per farli gustare agli amici.

Ne uscì una prelibatezza dalla forma ricurva simile ai baffi di Re Vittorio Emanuele II di Savoia che con Cavour “Fece l’Italia”.

I dolci, attualmente forniti dagli eredi della famiglia Portinaro, che rilevò l’azienda nel 1953, sono rimasti identici a quelli originali ottocenteschi ottenuti con uova, farina, burro, zucchero, vaniglia a cui si aggiungeva un ingrediente, gelosamente tenuto segreto ancor oggi, al fine di ottenere il gusto inconfondibile ed inimitabile.

Le belle scatole di latta rossa litografata contenenti i biscotti sono un ulteriore attrazione e talmente apprezzate da diventare oggetto di collezionismo.

Le belle scatole di latta rossa litografata contenenti i biscotti sono un ulteriore attrazione e talmente apprezzate da diventare oggetto di collezionismo.

Se l’arte, per essere tale, deve essere invenzione di qualcosa che prima non c’era e creatività, perché non pensare che i Krumiri, inventati e creati dal signor Rossi, non siano essi stessi opere d’arte.

Se l’arte, per essere tale, deve essere invenzione di qualcosa che prima non c’era e creatività, perché non pensare che i Krumiri, inventati e creati dal signor Rossi, non siano essi stessi opere d’arte.

Giuliana Romano Bussola

(Nella foto di copertina la latta gigante di Krumiri Rossi che riproduce un’antica confezione dei famosi biscotti)