|

|

|

|

Filippo Re

A Torino si celebra il cinquantenario dell’uccisione di Tonino Micciché con tante iniziative di ricordo del suo impegno

1975/2025 si celebra il cinquantenario della morte di Tonino Micciché, ‘il sindaco senza palazzo’. Tonino Micciché è parte della storia di Torino degli anni Sessanta e Settanta.

Emigrato dalla Sicilia, vi giunge nel 1968 ove, assunto alla Fiat Mirafiori, inizia la sua lotta sia in fabbrica sia per la casa.

Le sue grandi doti umane e il suo profondo impegno lo portano ad essere il “sindaco senza palazzo” della Falchera. Fu, infatti, il coordinatore delle occupazioni alla Falchera, iniziate nell’autunno del 1974 e parte di un periodo extra-ordinario e fortemente emergenziale che si inserisce nel contesto di una città assolutamente impreparata ad accogliere l’afflusso immigratorio richiesto dalla caotica crescita economica, un periodo anche molto violento da ambo le parti, dalla battaglia di corso Traiano alle requisizioni di case private e che ha visto le assegnazioni talora asservite ai poteri forti cittadini.

Per contro, quelle alla Falchera furono occupazioni che, grazie al gran lavoro fatto da Micciché, si svolsero senza scontri e portarono a un accordo con le Istituzioni, Comune e IACP, l’allora ATC, per garantire una casa a tutti, in base alle necessità delle famiglie.

Micciché è stato davvero il sindaco senza palazzo di Falchera perché ha operato fuori dell’interesse personale, non essendo né un occupante né un assegnatario, nonché con proposte e azioni al di sopra delle parti e volte unicamente al bene del quartiere.

Ciononostante, il 17 aprile 1975 Micciché venne ucciso a sangue freddo, con un colpo di pistola alla testa. Alla Falchera e alla città di Torino rimane il suo lascito. La macchina da lui avviata e guidata finché era in vita ha poi portato ad attuare l’accordo e a dare una casa sia agli assegnatari sia agli occupanti.

In occasione del cinquantenario dell’uccisione di Micciché, per iniziativa del Comitato per Tonino Micciché, in collaborazione con il Centro Studi Piero Gobetti, che conserva la documentazione originale sull’attività di Tonino Micciché all’interno del Fondo Marcello Vitale sui movimenti politici e sociali degli anni Settanta, vengono organizzate le commemorazioni sia con la raccolta di firme per chiedere al Comune il riconoscimento ufficiale della targa dedicata a Tonino Micciché e ubicata in via degli Ulivi 29, sia con un ricco calendario di cinque appuntamenti, alla Falchera e in giro per la città, suddiviso in una rassegna cinematografica, classi sociali attraverso l’obiettivo- visioni di conflitti urbani e di vita borghese- e a conclusione il tributo a Tonino.

10 aprile ore 19 Cinema Cascina Roccafranca, via Rubino 45.

Ore 19 Alla Fiat era così ( M. Calopresti)

Ore 20.15 Il medico della Mutua ( L. Zampa)

A seguire il dibattito con Giacomo Ferrante, modera Marco Revelli

MARA MARTELLOTTA

Foto archivio Polo ‘900

Torino sul podio: primati e particolarità del capoluogo pedemontano

Malinconica e borghese, Torino è una cartolina d’altri tempi che non accetta di piegarsi all’estetica della contemporaneità.

Il grattacielo San Paolo e quello sede della Regione sbirciano dallo skyline, eppure la loro altitudine viene zittita dalla moltitudine degli edifici barocchi e liberty che continuano a testimoniare la vera essenza della città, la metropolitana viaggia sommessa e non vista, mentre l’arancione dei tram storici continua a brillare ancorata ai cavi elettrici, mentre le abitudini dei cittadini, segnate dalla nostalgia di un passato non così lontano, non si conformano all’irruente modernità.

Torino persiste nel suo essere retrò, si preserva dalla frenesia delle metropoli e si conferma un capoluogo “a misura d’uomo”, con tutti i “pro e i contro” che tale scelta comporta.

Il tempo trascorre ma l’antica città dei Savoia si conferma unica nel suo genere, con le sue particolarità e contraddizioni, con i suoi caffè storici e le catene commerciali dei brand internazionali, con il traffico della tangenziale che la sfiora ed i pullman brulicanti di passeggeri “sudaticci” ma ben vestiti.

Numerosi sono gli aspetti che si possono approfondire della nostra bella Torino, molti vengono trattati spesso, altri invece rimangono argomenti meno noti, in questa serie di articoli ho deciso di soffermarmi sui primati che la città ha conquistato nel tempo, alcuni sono stati messi in dubbio, altri riconfermati ed altri ancora superati, eppure tutti hanno contribuito – e lo fanno ancora- a rendere la remota Augusta Taurinorum così pregevole e singolare.

1. Torino capitale… anche del cinema!

2.La Mole e la sua altezza: quando Torino sfiorava il cielo

3.Torinesi golosi: le prelibatezze da gustare sotto i portici

4. Torino e le sue mummie: il Museo egizio

5.Torino sotto terra: come muoversi anche senza il conducente

6. Chi ce l’ha la piazza più grande d’Europa? Piazza Vittorio sotto accusa

7. Torino policulturale: Porta Palazzo

8.Torino, la città più magica

9. Il Turet: quando i simboli dissetano

10. Liberty torinese: quando l’eleganza si fa ferro

7. Torino policulturale: Porta Palazzo

Quanto mi piaceva andare al mercato di Porta Palazzo.

Ci andavo con mio padre, all’inizio, quando abitavo in precollina: si prendeva il tram 3 e si sbarcava direttamente in quel caos olente e chiassoso, un conglomerato multietnico di signore anziane con buste troppo piene e signori eccessivi dietro i banchi che si sgolavano per ottenere l’attenzione dei passanti.

Adoravo la vista di tutte quelle “cose” in simultanea, abiti colorati, formaggi appesi, collanine luccicanti, CD-ROM, videocassette, MP3, walkman, salumi giganteschi, interi e sezionati, verdure di ogni tipo, spezie, ortaggi e poi d’improvviso quel mefitico odore di pesce.

Un pezzo di città che percepivo come un mondo a parte, un mini-universo intricato e confuso, un bailame da cui si andava e si veniva attraverso le navicelle spaziali che erano pullman e tram.

Ho continuato a fare delle “scappate” con le amiche in seguito, soprattutto in occasione del “Gran Balon”, che ancora oggi si svolge ogni seconda domenica del mese, all’interno del Cortile del Maglio, ad opera dall’Associazione Commercianti Balon.

Torino è tante realtà, c’è la periferia e c’è il centro, c’è la “movida” e c’è il silezio dei parchi e c’è poi un cuore cosmopolita e indaffarato che pulsa brulicante tra lingue differenti e dialetti “impestati”.

Ed è proprio a “Pòrta Pila” -o anche “Pòrta Palass”- per dirla in piemontese, che si cela un altro record torinese: il mercato di Porta Palazzo è infatti il mercato all’aperto più grande d’Europa.

Inoltre, mi pare opportuno menzionare un altro primato del capoluogo, che si trova proprio lì, nei pressi del noto “bazar” locale, ossia la Porta Palatina di Torino, considerata una delle testimonianze di “porta romana” meglio conservate al mondo.

Si sta parlando di una zona dalla forte identità, tant’è che essa viene ritenuta un quartiere a sé stante -anche se non lo è a livello amministrativo-.

La denominazione deriva da una delle porte dell’antica Augusta Taurinorum, mentre l’inizio dei lavori, voluti dal Re Vittorio Amedeo II, avviene nel 1701, nell’ambito di un progetto più complesso il cui scopo era dare un nuovo assetto alla città.

È tuttavia solo dal 1835 che qui si stabiliscono i mercati, a seguito di un’epidemia di colera che comporta il divieto – almeno in centro città- della macellazione degli animali e della manipolazione dei pesci. Vengono allora edificati due palazzi in stile neoclassico -appositamente per le attività di macello- dei locali sotterranei adibiti a ghiacciaie, a cui si aggiungerà più tardi – molto più tardi in effetti, nel 1916- il padiglione dell’orologio, la più grande costruzione in ferro e vetro di tutta Torino.

Nucleo centrale della zona è senza dubbio “il quadrato” all’imbocco di via Milano, dove, fino al Settecento, si trovava la “posterla” di San Michele, una piccola porta secondaria utilizzata per accedere all’ingresso nord della città, in sostituzione della romana e vetusta Porta Palatina. Tale passaggio scompare a seguito dei progetti di Juvarra, il quale propone la realizzazione di una struttura ad arco trionfale, portici e paraste. L’abbattimento delle mura avviene però nell’Ottocento, per volere di Napoleone, solo a quel punto la piazza assume l’ampiezza attuale, con il prolungamento della piazzetta verso nord e l’aggiunta del grande spiazzo ottagonale che caratterizza l’odierna piazza della Repubblica.

Non cambia nel tempo il segno distintivo del luogo: “l’incontro”. Così infatti ne parla Fiorenzo Oliva ne “Il mondo in una piazza. Diario di un anno tra 55 etnie” (edito nel 2009): “Porta Palazzo è profumo di frutta e verdura, colori vivaci,vociare straniero mescolato agli svariati dialetti italiani, contatto con popoli lontani. A Porta Palazzo vivono, si incontrano e si scontrano l’Europa, l’Africa e l’Asia”.

Non basta tuttavia passeggiare tra le bancarelle, vi sono anche altri punti d’interesse da tenere in considerazione. I Padiglioni IV, II e V ad esempio: il primo è considerato simbolo per eccellenza del grande mercato, edificato nei primi del Novecento, è conosciuto dai torinesi come “l mercà dij busiard” (il mercato dei bugiardi), nonostante il soprannome poco cortese, la struttura è sempre stata zona di grandi affari; gli altri due edifici invece vengono eretti nel 1836, su progetto dell’ingegner Barone, uno dedicato al mercato del pesce e l’altro invece agli altri generi alimentari.

Da non dimenticare assolutamente poi il PalaFuksas, progetto realizzato da Doriana e Massimiliano Fuksas tra il 1998 e il 2005, dopo la demolizione del preesistente “Mercato dell’Abbigliamento” del 1963.

L’edificio, noto anche come “Centro Palatino”, viene inaugurato il 25 marzo 2011, ospita al suo interno due delle più antiche ghiacciaie sotterranee della piazza, rinvenute durante gli scavi per i lavori.

La struttura presenta una forte estetica contemporanea, caratterizzata dall’utilizzo del vetro e del metallo brunato, a sottolineare l’unione tra il moderno e le architetture eterogeee sviluppatisi nell’area negli ultimi tre secoli.

Nel 2019 partono importanti lavori di riqualificazione, dopo la chiusura di diversi punti vendita, viene così inaugurato il Mercato Centrale, che offre numerosi angoli gastronomici e ristoranti tipici in rappresentanza dei vari territori italiani.

Altro riferimento della zona è senz’altro il SERMIG, cruciale per quel che riguarda un concreto aiuto per alleviare le problematiche migratorie e sociali dovute a povertà e degrado.

Dal contemporaneo all’epoca romana, mi pare doveroso citare ancora l’antica Porta Principalis Dextera, “Pòrta Palatin-a o Tor Roman-e” in piemontese, l’originario accesso da settentrione per il capoluogo piemontese. Si tratta della principale testimonianza archeologica dell’epoca romana della città, nonché di una delle porte urbiche del I secolo a.C. meglio conservate al mondo; la struttura è compresa nell’area del Parco Archeologico, inaugurato nel 2006, insieme a Palazzo Reale e al Teatro Romano.

Un tempo nota come “Porta Doranea”, a causa della vicinanza con la Dora Riparia, oggi meglio conosciuta come Porta Palatina, dicitura derivante probabilmente dal latino “Porta Palatii.” I resti dell’architettura sono imponenti ed è più che visibile la somiglianaza strutturale con la Porta Decumana, inclusa nella successiva struttura medievale dell’attuale Palazzo Madama, entrambi gli ingressi rappresentano dunque un tipico esempio di “porta ad cavædium”, ovvero una struttura a doppia porta con “statio”, un cortile quadrangolare sul lato interno. Vicino è ancora presente parte del basolato, sempre di epoca romana, su cui è ancora possibile visionare i solchi sulle pietre provocati dal transito del carri. È opportuno specificare che le statue bronzee raffiguranti Cesare Augusto e Giulio Cesare non sono originali ma copie risalenti al restauro del 1934.

La struttura si è di recente ritrovata sotto i riflettori, grazie all’opera dello street artist francese Saype, il quale nell’ottobre 2020 ha realizzato un murale lungo il prato del parco. L’opera, raffigurante una catena di mani e braccia che si stringono tra di loro e che attraversano idealmente la Porta, può essere visualizzata esclusivamente dall’alto e non per sempre, infatti l’utilizzo di vernici biodegradabili la rende sì rispettosa dell’ambiente ma anche destinata a scomparire.

A Torino nulla è banale, nemmeno fare la spesa, ce lo insegna Gozzano: “Passiamo tra banco e banco, tra le cataste di stoffa, tra il gaio sventolare dei nastri e dei pizzi sospesi alle travi, ecco l’odore acre delle stoffe, mitigato, sostituito dall’aroma dei fiori; passiamo oltre, tra le chincaglierie, le terraglie, i vetri; veniamo alla nota vera, predominante di Porta Palazzo: quella gastronomica”.

Alessia Cagnotto

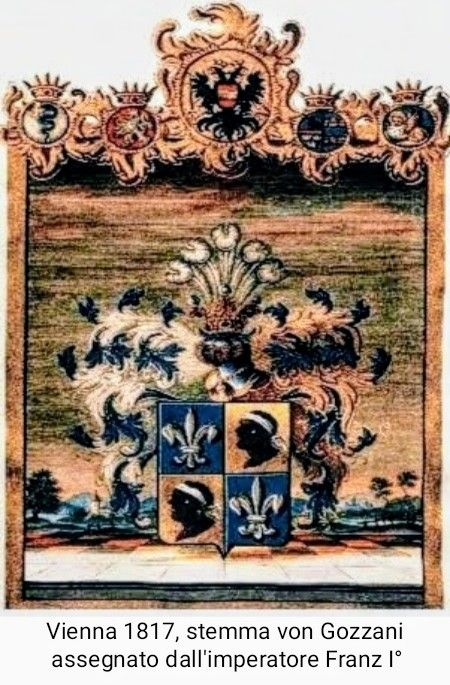

Intriso di leggende e storia il mistero templare sopravvive a pochi passi da Torino, attorno e dentro il castello medioevale della Rotta a Moncalieri. Una residenza frequentata nel Medioevo, e anche successivamente, da vari Ordini cavallereschi. Leggende sui fantasmi di cavalieri morti in battaglia e giovani donne suicide che si lanciano dalla torre della rocca circolano numerose ancora oggi.

Intriso di leggende e storia il mistero templare sopravvive a pochi passi da Torino, attorno e dentro il castello medioevale della Rotta a Moncalieri. Una residenza frequentata nel Medioevo, e anche successivamente, da vari Ordini cavallereschi. Leggende sui fantasmi di cavalieri morti in battaglia e giovani donne suicide che si lanciano dalla torre della rocca circolano numerose ancora oggi.

Non solo, ma sotto il castello, sarebbe rimasta una galleria attraverso la quale si poteva raggiungere Moncalieri da una parte e il piccolo borgo Gorra dall’altra. Siamo davanti a uno scenario templare di tutto rispetto in cui affiorano una lapide murale con racconti presumibilmente legati all’epoca delle Crociate e leggende misteriose come quella di una giovane fanciulla giunta dalla Francia per sposare il proprietario del maniero. Un signore ricco e facoltoso ma troppo brutto e deforme per sposarlo. Ma le nozze erano obbligate. Un tal giorno la giovane vola, forse spinta, da una finestra e si sfracella sul ponte levatoio. Leggende che rivivono avvicinandosi alla dimora che, pur decadente e attaccata dalla vegetazione, non ha perso nulla del suo fascino antico. Si trova in aperta campagna, a pochi chilometri da Moncalieri, nella frazione La Rotta, tra la statale e l’autostrada ed è raggiungibile percorrendo un sentiero sterrato e polveroso nelle cui vicinanze scorrono il Po, il Banna e lo Stellone. L’antico edificio aveva una funzione strategica: difendere il ponte sul torrente Banna sul quale passava la strada romana proveniente da Pollenzo. Passò in seguito ai cavalieri Gerosolimitani di Moncalieri che possedevano altri terreni nella zona e che nel Quattrocento ristrutturarono ampiamente l’edificio. I Cavalieri dell’Ordine del Tempio, fondato nel 1118-19, furono presenti in Piemonte e a Torino, secondo gli storici, già  nella prima metà del dodicesimo secolo. Con la torre di vedetta, un grande cortile interno, l’ospizio per i pellegrini, la cappella, le stalle, il pozzo, magazzini e sotterranei, il castello presentava le caratteristiche di una “domus” templare e, secondo la studiosa Bianca Capone Ferrari, la Rotta assumeva le sembianze di una casa-forte templare dipendente dalla domus templare di Sant’Egidio di Testona vicino al ponte sul torrente Banna. La Capone scrive che il nome del castello deriverebbe dalla rotta, dalla sconfitta subita dal duca Tommaso di Savoia nella guerra contro i francesi nel 1639 ma già nel Quattrocento veniva indicato come Grancia Rupta dai gerosolimitami di Moncalieri. O forse ancora il nome deriverebbe da una rotta militare antica oppure da rotha (roggia) per la presenza di molti corsi d’acqua che scorrono nella zona. Non si sa quando i templari lasciarono la fortezza ma un documento conservato nell’archivio della città attesta che, verso la fine del Duecento, alla Rotta erano già presenti i Gerosolimitani. Negli anni Ottanta il fortilizio fu restaurato e riportato all’antico splendore. Come detto, le leggende sul castello sono talmente numerose che hanno suscitato l’interesse di curiosi ed esperti secondo i quali il momento più propizio per “osservare” i fantasmi sarebbe la notte tra il 12 e il 13 giugno.

nella prima metà del dodicesimo secolo. Con la torre di vedetta, un grande cortile interno, l’ospizio per i pellegrini, la cappella, le stalle, il pozzo, magazzini e sotterranei, il castello presentava le caratteristiche di una “domus” templare e, secondo la studiosa Bianca Capone Ferrari, la Rotta assumeva le sembianze di una casa-forte templare dipendente dalla domus templare di Sant’Egidio di Testona vicino al ponte sul torrente Banna. La Capone scrive che il nome del castello deriverebbe dalla rotta, dalla sconfitta subita dal duca Tommaso di Savoia nella guerra contro i francesi nel 1639 ma già nel Quattrocento veniva indicato come Grancia Rupta dai gerosolimitami di Moncalieri. O forse ancora il nome deriverebbe da una rotta militare antica oppure da rotha (roggia) per la presenza di molti corsi d’acqua che scorrono nella zona. Non si sa quando i templari lasciarono la fortezza ma un documento conservato nell’archivio della città attesta che, verso la fine del Duecento, alla Rotta erano già presenti i Gerosolimitani. Negli anni Ottanta il fortilizio fu restaurato e riportato all’antico splendore. Come detto, le leggende sul castello sono talmente numerose che hanno suscitato l’interesse di curiosi ed esperti secondo i quali il momento più propizio per “osservare” i fantasmi sarebbe la notte tra il 12 e il 13 giugno.

Filippo Re

Sabato 5 e domenica 6 aprile, i Comuni di Buttigliera Alta, Rosta ed Avigliana e la Fondazione Ordine Mauriziano celebreranno il 650° anniversario della nascita del pittore Giacomo Jaquerio, massimo rappresentante in Piemonte dell’arte tardo-gotica, attivo tra Torino, Ginevra e la Savoia, noto soprattutto per gli affreschi che realizzò a partire dal 1410 per decorare gli interni della Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso.

I BUS NAVETTA PER RAGGIUNGERE SANT’ANTONIO DI RANVERSO

Le persone che non intendono o non possono raggiungere la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso con mezzi propri, potranno usufruire gratuitamente dei bus navetta in partenza da Avigliana e da Rivoli per iniziativa della Città metropolitana di Torino e della Città di Rivoli. In entrambe le giornate il bus navetta da Avigliana, programmato dalla Città metropolitana di Torino nell’ambito del PUMS-Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, partirà dalle 14 in avanti da piazza De Andrè alla volta del Santuario della Madonna dei Laghi, per consentire la visita ai dipinti di Jaquerio. Il bus raggiungerà poi la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso. È prevista una corsa ogni ora e mezza circa. La navetta Rivoli-Sant’Antonio di Ranverso partirà invece da piazzale Mafalda di Savoia dalle 14 in avanti, per iniziativa della Città di Rivoli, che dal punto di vista organizzativo si appoggia al Consorzio Turismovest. L’ultima corsa è prevista per le 19.

LA RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO E IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

Gli eventi del 5 e 6 aprile si inseriscono in un progetto di riqualificazione del polo artistico e culturale di Sant’Antonio di Ranverso, oggetto di importanti investimenti e restauri curati dalla Fondazione Ordine Mauriziano, che comprendono anche l’Ospedaletto e la Cascina Bassa.

Sabato 5 aprile si terrà la conferenza celebrativa, che si aprirà alle 9,30 con il saluto delle autorità, seguito dagli interventi delle storiche e critiche dell’arte Cristina Scalon e Arabella Cifani, che si soffermeranno sul polo di Ranverso nelle carte dell’Archivio della Fondazione Ordine Mauriziano e sulla rivalutazione della figura di Giacomo Jaquerio. Seguirà l’intervento dell’architetto Luigi Valdemarin sui restauri del complesso monumentale. Alle 15 è in programma un momento dedicato alle scuole, curato da Serena Fumero. Alle 17 si terrà un concerto del coro degli Alpini di Rosta e della corale “Il bramito” di Bussoleno.

Domenica 6 aprile si terranno le rievocazioni storiche e, alle 9,30, inizierà una camminata culturale ad anello di 3,5 km, con partenza e arrivo alla Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso e tappa alla cappella di Madonna dei Boschi per visitare gli affreschi della scuola jaqueriana. Chi è più allenato potrà seguire il percorso di 8 km, che prosegue lungo la pista ciclo pedonale “Just the Woman I Am” sino alle scuole secondarie Giacomo Jaquerio e alla Villa San Tommaso nel parco Rosa Luxemburg, sempre con arrivo a Sant’Antonio di Ranverso. Nel pomeriggio alle 16,30 è in programma la sfilata dei gruppi storici “Conte Verde” di Rivoli, “Conte Rosso” di Avigliana, “Il filo della memoria” e “Marchesi Carron di San Tommaso” di Buttigliera. Alle 17 il programma degli eventi si chiuderà con il concerto della Filarmonica San Marco.

A giudizio di Marta Fusi, direttrice della Fondazione Ordine Mauriziano, “l’evento organizzato per il 650° anniversario della nascita di Giacomo Jaquerio sottolinea l’importanza della collaborazione e della sinergia tra gli enti, al fine di promuovere e valorizzare un importante bene artistico. La Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, infatti, custodisce un capolavoro che è una delle poche opere firmate da un pittore che è considerato uno dei maggiori esponenti del gotico internazionale in Piemonte”.

“Abbiamo fortemente voluto promuovere un evento dall’ampio respiro culturale, per porre l’accento sul cuore del patrimonio artistico del nostro territorio, celebrando e contribuendo alla riscoperta di un artista del calibro di Giacomo Jaquerio. – commenta il Sindaco di Buttigliera Alta, Alfredo Cimarella – Da molti anni, le nostre amministrazioni lavorano, in collaborazione con la Regione e la Fondazione Ordine Mauriziano, in direzione della riqualificazione e del rilancio turistico di questo eccezionale complesso monumentale, cerniera tra la cintura metropolitana di Torino e la valle di Susa, punto importante lungo la via Francigena”.

Per il primo cittadino di Rosta, Domenico Morabito, “le iniziative programmate il 5 e 6 aprile sono un’occasione straordonaria per far conoscere il nostro territorio. Parliamo della meravigliosa cornice della Collina Morenica di Rivoli. È un territorio raggiungibile in treno da Torino e, scendendo alla stazione di Rosta, si può inforcare una bicicletta e scoprire un ambiente meraviglioso. In vista del 5 e 6 aprile, le nostre scuole e le nostre associazioni collaborano con gli uffici comunali, per dimostrare che, oltre ad un territorio bellissimo, da noi c’è una comunità che saprà dare il meglio di sé”.

“Avigliana ha un legame storico con la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, voluta dal conte Umberto III di Savoia, nato proprio ad Avigliana. Dietro l’altare del nostro santuario della Madonna dei Laghi vi è un pilone dedicato alla Madonna del Latte, che Umberto III volle far ridipingere in stile jaquariano. – sottolinea il Sindaco Andrea Archinà – La Precettoria fa parte di un nucleo di arte e architettura medioevale di assoluta eccellenza. Da questo punto di vista è importante la sperimentazione da parte della Città metropolitana di un bus navetta che collega i luoghi storici del nostro territorio in modo sostenibile”.

“Le iniziative del primo fine settimana di aprile a Buttigliera Alta, Avigliana e Rosta sono il frutto di un importante lavoro per mettere in rete le eccellenze della Bassa Valle di Susa, al fine di promuovere il turismo lento e sostenibile, su cui il territorio può puntare carte importanti. – sottolineano il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo e la Consigliera metropolitana delegata allo sviluppo economico e al turismo, Sonia Cambursano – La Città metropolitana apprezza e sostiene questa impostazione e i bus navetta gratuiti sono il riconoscimento tangibile della validità dei progetti in corso di elaborazione e realizzazione”.

VITA E OPERE DI GIACOMO JAQUERIO

Giacomo Jaquerio è considerato uno dei maggiori esponenti della pittura tardogotica in Piemonte, attivo nella prima metà del Quattrocento. Nato nel 1375 circa a Torino da una famiglia con una lunga tradizione nella pratica della pittura, visse la prima parte della sua vita tra continui spostamenti fra Torino, Ginevra, Thonon-les-Bains ed altre località d’oltralpe, lavorando come pittore di corte al servizio di Amedeo VIII di Savoia e del principe Ludovico di Acaja e ricevendo commesse da istituzioni religiose e da importanti casate nobiliari. Dal 1429 in poi abitò stabilmente a Torino, dove ricoprì anche le cariche pubbliche di consigliere del Comune e tesoriere. Della sua vasta produzione solo pochissime opere sono documentate e il primo documento certo è proprio la sua firma, scoperta nel 1914 sugli affreschi della Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, databili intorno al 1410, epoca in cui l’artista doveva già essere a capo di una fiorente bottega. La “Salita al Calvario” è il suo capolavoro caratterizzato da toni marcatamente realistici di crudeltà e dolore. Jaquerio morì tra il 1445 e il 1453, quando i documenti riportano i nomi della moglie vedova e degli eredi. La sua bottega fu ancora attiva nella seconda metà del XV secolo: al suo entourage e ai suoi modelli, costituiti da cartoni e matrici per la realizzazione di motivi decorativi in serie, sono riconducibili numerose opere presenti nei territori del ducato sabaudo e di diretta discendenza dalle pitture della Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso.

VISITARE SANT’ANTONIO DI RANVERSO

La Precettoria è visitabile dal mercoledì alla domenica dalle 9,30 alle 13 (ultimo ingresso alle 12,30) e dalle 14 alle 17.30 (ultimo ingresso alle 17). Il biglietto d’ingresso intero costa 5 euro, ridotti a 4 euro per i minorenni, gli over 65 e i gruppi di almeno 15 persone. I bambini fino a 6 anni e i possessori dell’Abbonamento Musei hanno l’ingresso gratuito. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare dal mercoledì alla domenica il numero telefonico 011-6200603 o scrivere a ranverso@biglietteria.ordinemauriziano.it e maggiori informazioni sono reperibili nel sito Internet www.ordinemauriziano.it

Ancora due giorni per votare il comune di Agliè nell’ambito del concorso del “Kilimangiaro”, dedicato al Borgo dei Borghi 2025. Domenica 6 aprile si concluderanno le votazioni online e si eleggerà il borgo vincitore per il 2025. Per sostenere Agliè come vincitore, sarà possibile votare sul sito di Rai Play Link www.raiplay.it/borgodeiborghi. Si tratta di un importante riconoscimento per il comune piemontese, unico selezionato della Regione, che si è distinto per la presenza di un patrimonio storico e culturale che ogni anno attira turisti nei suoi suggestivi vicoli e sentieri naturalistici. La bellezza di Agliè è racchiusa nei suoi piccoli ma preziosi dettagli, che lo rendono uno dei centri più affascinanti del Canavese e del Piemonte, ricco di dimore storiche, una su tutte il castello ducale, Residenza Reale Sabauda protagonista delle Camminate Reali proposte dall’evento #MiMuovo, che attira l’attenzione di cittadini e turisti offrendo anche l’occasione di vedere il centro storico del borgo che, grazie alle costanti opere di restauro, ha conservato la sua bellezza. È circondato da giardini all’inglese e da un grande parco, dove è possibile ammirare fiori rari e alberi secolari. Il castello è stato scelto come set per la nota serie televisiva “Elisa di Rivombrosa”, andata in onda su Canale 5, e della più recente “La legge di Lidia Poët 2” con Matilda De Angelis, su Netflix. Non meno rilevante lo stretto legame che Agliè ha con un autore storico come Guido Gozzano, che qui ha trascorso gran parte della sua vita dedicando delle poesie ad Agliè. La sua residenza estiva, la villa Il Meleto, è visitabile.

“Questa candidatura è un’occasione unica per valorizzare il nostro borgo e tutto il territorio- ha commentato il Sindaco di Agliè Marco Succio – essere l’unico rappresentante della Regione ci carica di responsabilità, ma anche di grande euforia: si tratta di un’opportunità concreta per far conoscere la nostra storia d le nostre peculiarità a livello nazionale, rafforzando così il turismo e l’economia locale. Con il supporto di tutta la comunità, e non solo, possiamo portare Agliè, il Canavese e il Piemonte alla vittoria”.

Le profonde radici storiche del borgo hanno permesso anche lo sbocciare di un turismo enogastronomico rappresentato dalla Sagra del Torcetto e Calici, evento di punta del comune di Agliè. Nel mese di luglio la manifestazione, da tre anni è entrata, insieme a #MiMuovo, nel cartellone del festival della Reciprocità dell’entroterra canavesano, accompagna i visitatori tra le eccellenze gastronomiche del territorio, dai caldi sapori dei vini autoctoni alla maestria culinaria degli chef locali.

“È con entusiasmo che sosteniamo la candidatura di Agliè al prestigioso titolo di Borgo dei Borghi 2025 – ha dichiarato Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte – questo bellissimo borgo del Canavese, con la sua storia millenaria, la sua bellezza naturale e un ricco patrimonio culturale, rappresenta al meglio l’anima autentica del nostre Piemonte. Si tratta di un’opportunità straordinaria performance conoscere al meglio il nostro territorio, ricco di arte, tradizioni e sapori unici. Sostenere Agliè significa sostenere la nostra cultura e il nostro turismo, le risorse più preziose della nostra terra. Invito i cittadini a partecipare con il loro voto per contribuire a far conoscere maggiormente la bellezza dei nostri luoghi. Insieme possiamo rendere Agliè Borgo dei Borghi 2025”.

Mara Martellotta

Il cinema muto ebbe un’ampia diffusione a Torino, attraverso grandi case di produzione quali Aquila Films, Ambrosio e Itala Film, tutte attive nel momento di ascesa del cinema come forma d’arte. Nella città piemontese nacquero alcuni dei primi film muti con trame sofisticate e capolavori del cinema italiano, come Cabiria (1914).

Martedì 25 marzo ha avuto luogo il primo dei due appuntamenti di Mu-To, un progetto dedicato alla proiezione dei film muti in un’atmosfera originale: un po’ di luce soffusa, una sala piena di gente (evento raro nei nostri giorni) e un accompagnamento musicale dal vivo. L’evento è stato organizzato con la partecipazione del Conservatorio Giuseppe Verdi, del Liceo Classico e Musicale “Cavour” e del Museo Nazionale del Cinema. Si è trattato solo del primo incontro dei due in programma – del secondo, che si svolgerà ad aprile, verrà comunicata la data precisa sui social del Cinema Massimo e del Conservatorio Giuseppe Verdi.

Durante la serata la sala 3 del Cinema Massimo era gremita. Il primo film in programma è stato Maciste (1915), il cui protagonista è un uomo caratterizzato da una forza straordinaria e interpretato da un attore divenuto iconico: Bartolomeo Pagano. Un’opera che contribuì a sviluppare ulteriormente il divismo, fenomeno, già avviato nel XIX secolo, che consisteva in una sorta di divinizzazione delle star, le quali diventavano più popolari dei personaggi da loro interpretati.

Maciste (senza fare spoiler) è un allegro film d’avventura che vale la pena vedere anche a distanza di 110 anni. L’esperienza è stata resa unica in particolare da un giovane protégé pianista, che ha accompagnato il film senza alcuna interruzione per tutta la sua durata – ben 67 minuti! Quella melodia, che all’inizio sembrava una semplice colonna sonora, alla fine ha scatenato un’ovazione. L’esecuzione è stata così impeccabile che era difficile all’inizio credere che si trattasse di un accompagnamento dal vivo, perciò non si poteva fare altro se non applaudirlo calorosamente. Insieme alle risate della sala, scatenate dalle scene più divertenti, ha reso quella serata indimenticabile.

Dopo quel momento introduttivo (la proiezione di un classico lungometraggio), si è svolta la seconda parte della serata, in cui sono stati riprodotti 6 cortometraggi, quasi tutti realizzati e poi restaurati a Torino. Questa volta le immagini sullo schermo erano accompagnate dall’intera orchestra giovanile del Liceo Classico e Musicale “Cavour”. I film scelti erano tra loro molto diversi: dai primi esperimenti di cinema narrativo ai film francesi della società Pathé, risalenti al 1907 e orientati all’intrattenimento. Sono rivolti a uno spettatore più attento rispetto a Maciste, che, ribadisco, è un film sicuramente migliore di alcune produzioni di Marvel, come Captain Marvel. Richiedono che lo spettatore abbia una capacità di lettura approfondita delle opere cinematografiche; anche la musica, questa volta suonata da giovani, non è sempre di altissimo livello, però ha i suoi momenti di fama e di sorpresa, con l’introduzione di una colonna sonora in stile jazz.

Per concludere, questo evento è soltanto alla sua seconda edizione, ma ha tutte le carte in regola per sopravvivere. Si configura come una grande sfida collettiva per assicurare al pubblico un’esperienza unica nel suo genere.

Viktor Smolkin

redattore di The Password