Situato al centro di piazza Palazzo di Città, davanti al Comune, il monumento rappresenta Amedeo VI di Savoia

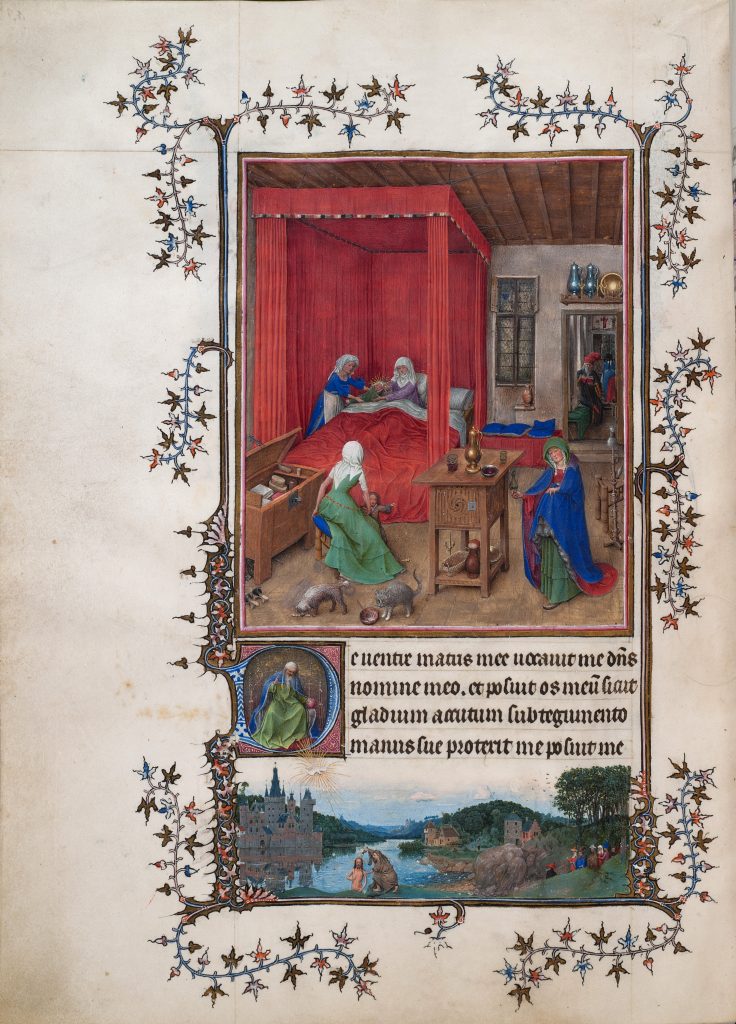

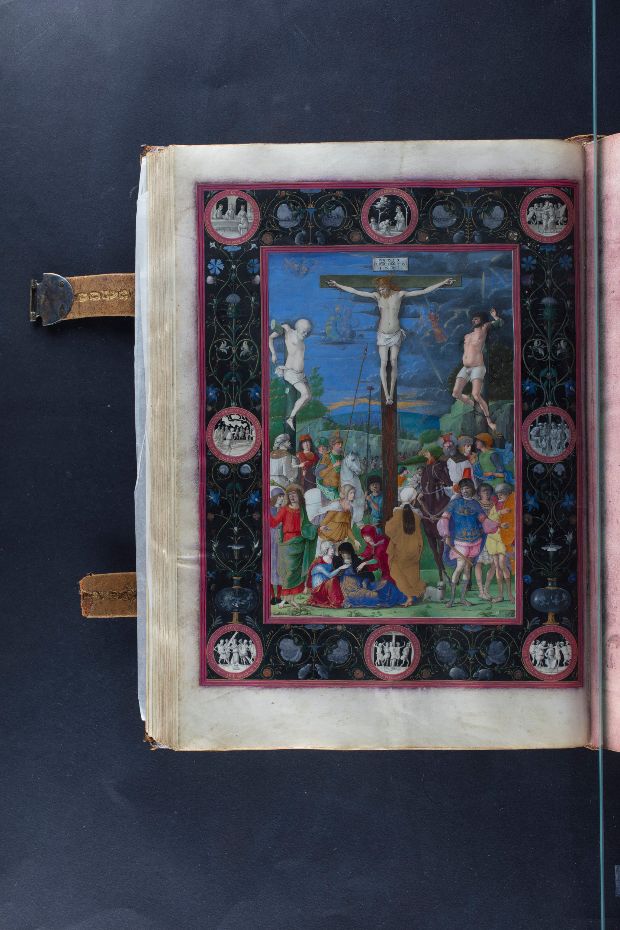

Situato al centro di piazza Palazzo di Città, dove risiede il Palazzo Civico sede dell’amministrazione locale, il monumento rappresenta Amedeo VI di Savoia detto il Conte Verde, durante la guerra contro i Turchi, mentre trionfante ha la meglio su due nemici riversi al suolo. La riproduzione dei costumi mostra grande attenzione ai particolari secondo i canoni “troubadour” e neogotico, stili in voga nell`Ottocento, ispirati al medioevo e al mondo cortese-cavalleresco.

Figlio di Aimone, detto il Pacifico e di Iolanda di Monferrato, Amedeo VI nacque a Chambery il 4 gennaio del 1334. Giovane, scaltro ed intraprendente, Amedeo VI in gioventù partecipò a numerosi tornei, nei quali era solito sfoggiare armi e vessilli di colore verde, tanto che venne appunto soprannominato Il Conte Verde: anche quando salì al trono, continuò a vestirsi con quel colore. Il monumento a lui dedicato non venne però realizzato subito dopo la sua morte ma bensì nel 1842, quando il Consiglio Comunale, in occasione delle nozze del principe ereditario Vittorio Emanuele II con Maria Adelaide arciduchessa d`Austria, decise di erigere il monumento al “Conte Verde”. Il modello in gesso della statua, ideata da Giuseppe Boglioni, rimase nel cortile del Palazzo di Città finché re Carlo Alberto decise di donare la statua alla città. La realizzazione del monumento, che doveva sostituire la statua del Bogliani, venne però commissionata all’artista Pelagio Palagi. I lavori iniziarono nel 1844 e terminarono nel 1847, ma la statua rimase nei locali della Fonderia Fratelli Colla fino all’inaugurazione del 1853. Il gruppo statuario rappresenta Amedeo VI di Savoia in un episodio durante la guerra contro i Turchi alla quale partecipò come alleato dell’imperatore bizantino Giovanni V Paleologo. Ma qui subentra una piccola diatriba scatenata dall’ “Almanacco Nazionale” che vedrebbe come protagonista del monumento non Amedeo VI ma bensì suo figlio Amedeo VII detto invece il “Conte Rosso”, durante l’assedio alla città di Bourbourg nella guerra contro gli Inglesi. Il 7 maggio 1853 re Vittorio Emanuele II inaugurò il monumento dedicato al “Conte Verde” alla presenza di Camillo Benso Conte di Cavour. All’inizio la statua venne circondata da una staccionata probabilmente in legno, sostituita poi da catene poggianti su pilastrini in pietra e quindi da una cancellata.Nel 1900 il Comune decise di rimuovere la cancellata “formando un piccolo scalino in fregio al marciapiede”; una nuova cancellata, realizzata su disegno del Settore Arredo e Immagine Urbana, venne collocata intorno al monumento in seguito ai lavori di restauro effettuati nel 1993. Per dare anche qualche informazione di stampo urbanistico, va ricordato che la piazza in cui si erge fiero il monumento del “Conte Verde” ha subito negli anni numerose trasformazioni.Piazza Palazzo di Città è sita nel cuore di Torino, in corrispondenza della parte centrale dell’antica città romana. L’area urbana su cui sorge l’attuale piazza aveva infatti, già in epoca romana, una certa importanza in quanto si ritiene che la sua pianta rettangolare coincida con le dimensioni del forum dell’antica Julia Augusta Taurinorum, comprendendo anche la vicina piazza Corpus Domini. Prima della sistemazione avvenuta tra il 1756 e il 1758 ad opera di Benedetto Alfieri, la piazza aveva un’ampiezza dimezzata rispetto all’attuale. All’inizio del XVII secolo, Carlo Emanuele I, avviò una politica urbanistica volta a nobilitare il volto della città che essendo divenuta capitale dello Stato Sabaudo doveva svolgere nuove funzioni amministrative e militari; piazza Palazzo di Città con annesso il “suo” Palazzo di Città (noto anche come Palazzo Civico), ne sono un esempio lampante. Nel 1995, sotto il controllo della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte, sono stati avviati i lavori di riqualificazione della piazza; la totale pedonalizzazione, la rimozione dei binari tranviari che collegavano Via Milano a piazza Castello e la realizzazione di una nuova pavimentazione, hanno restituito ai cittadini una nuova piazza molto più elegante e raffinata. Da ricordare come piccola curiosità, il fatto che per tutti i torinesi piazza Palazzo di Città sia conosciuta con il nome di “Piazza delle Erbe”, probabilmente a causa di un importante mercato di ortaggi che, nell’antichità, aveva sede proprio in questa piazza.

(Foto: il Torinese)

Simona Pili Stella

Torino

Torino

Credo che sia necessario avviare una riflessione storica sul colonialismo italiano in Africa che non sia succubo delle grossolane pagine di Angelo del Boca. A 90 dall’inizio della guerra d’Etiopia (1935 ) Annamaria Guadagni sul “Foglio“ dedica un ampio articolo al colonialismo italiano in Africa iniziato nel 1882 con l’acquisizione della baia di Assab. Nell’articolo vengono ripercorse le “nefandezze“ e le “atrocità coloniali italiane”, rimettendo, in modo solo apparentemente sorprendente in circolazione le cose scritte con livore anti- italiano da un non storico come Angelo del Boca. Quindi viene evidenziato, come è giusto che sia, l’uso dei gas da parte del viceré di Etiopia Rodolfo Graziani e viene persino esaltato il comunista Ilio Barontini, definito “leggendario antifascista”, mandato da Mosca ad addestrare partigiani in Etiopia e organizzare un governo provvisorio riconosciuto dall’imperatore etiope in esilio. Viene invece ignorato il massacro di soldati italiani ad Adua del 1896 dopo la sfortunata ed improvvida campagna d’Africa, voluta da Crispi, che creò in Italia grande scalpore e un ricordo destinato a restare nei decenni, sul quale fece leva 40 anni dopo Mussolini per giustificare a suo modo l’aggressione all’Etiopia come sostennero le maggiori potenze coloniali a Ginevra che condannò l’Italia alle “inique sanzioni“, come venne detto allora.

Credo che sia necessario avviare una riflessione storica sul colonialismo italiano in Africa che non sia succubo delle grossolane pagine di Angelo del Boca. A 90 dall’inizio della guerra d’Etiopia (1935 ) Annamaria Guadagni sul “Foglio“ dedica un ampio articolo al colonialismo italiano in Africa iniziato nel 1882 con l’acquisizione della baia di Assab. Nell’articolo vengono ripercorse le “nefandezze“ e le “atrocità coloniali italiane”, rimettendo, in modo solo apparentemente sorprendente in circolazione le cose scritte con livore anti- italiano da un non storico come Angelo del Boca. Quindi viene evidenziato, come è giusto che sia, l’uso dei gas da parte del viceré di Etiopia Rodolfo Graziani e viene persino esaltato il comunista Ilio Barontini, definito “leggendario antifascista”, mandato da Mosca ad addestrare partigiani in Etiopia e organizzare un governo provvisorio riconosciuto dall’imperatore etiope in esilio. Viene invece ignorato il massacro di soldati italiani ad Adua del 1896 dopo la sfortunata ed improvvida campagna d’Africa, voluta da Crispi, che creò in Italia grande scalpore e un ricordo destinato a restare nei decenni, sul quale fece leva 40 anni dopo Mussolini per giustificare a suo modo l’aggressione all’Etiopia come sostennero le maggiori potenze coloniali a Ginevra che condannò l’Italia alle “inique sanzioni“, come venne detto allora.