Domenica 14 settembre, ore 15

Una visita immersiva alla scoperta di uno dei maggiori esponenti del gotico internazionale del Piemonte per i 650 anni dalla nascita

In occasione dei 650 anni dalla nascita di Giacomo Jaquerio, la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso propone una speciale visita immersiva nella vita di uno dei maggiori esponenti del gotico internazionale del Piemonte che a Ranverso ha lasciato proprio la sua firma e il suo più grande capolavoro.

Nato nel 1375 circa a Torino da una famiglia con una lunga tradizione nella pratica della pittura, vive la prima parte della sua vita tra continui spostamenti fra Torino, Ginevra, Thonon-les-Bains ed altre località d’oltralpe, lavorando al servizio di Amedeo VIII di Savoia e ricevendo commesse da istituzioni religiose e da importanti casate nobiliari. Dal 1429 in poi abitò stabilmente a Torino. Della sua vasta produzione solo pochissime opere sono documentate. Il primo documento certo relativo a Jaquerio è la sua firma, scoperta solo nel 1914 sugli affreschi dell’Abbazia di Sant’Antonio di Ranverso, databili intorno al 1410, epoca in cui l’artista doveva già essere a capo di un’ampia bottega. La Salita al Calvario è il suo capolavoro caratterizzato da toni marcatamente realistici di crudeltà e dolore che ne fanno un brano pittorico di grande tensione drammatica.

INFO

Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso

Località Sant’Antonio di Ranverso, Buttigliera Alta (TO)

Domenica 14 settembre, ore 15

Viva Jaquerio!

Costo visita: 5 euro, oltre il prezzo del biglietto

Biglietti: intero 5 euro, ridotto 4 euro

Hanno diritto alla riduzione: minori di 18 anni, over 65, gruppi min. 15 persone

Fino a 6 anni e possessori di Abbonamento Musei: biglietto ingresso gratuito

È indispensabile la prenotazione entro il giorno precedente.

Info e prenotazioni (dal mercoledì alla domenica):

011 6200603 ranverso@biglietteria.ordinemauriziano.it

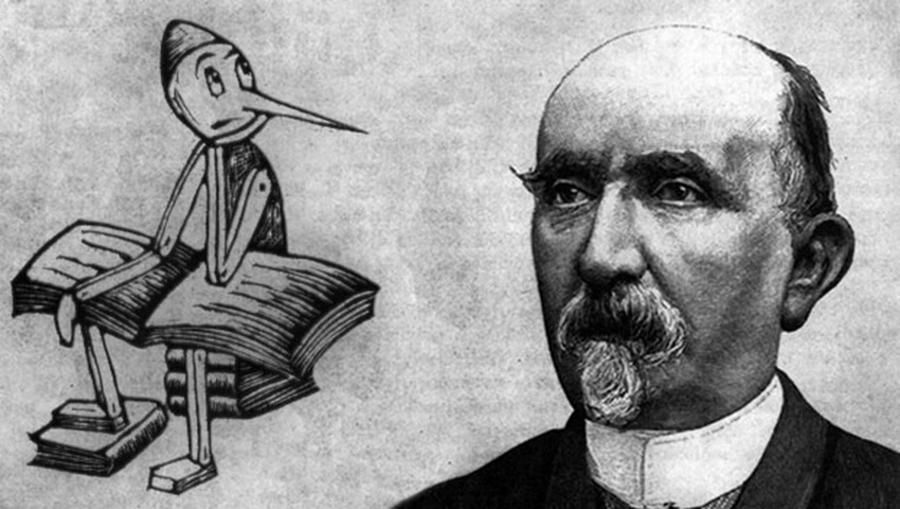

Scolastica dell’editore Felice Paggi: un libro era venduto a due lire e, se era legato in tela con placca a oro, il prezzo saliva a tre. Sia questa serie che il successivo Minuzzolo anticiparono di fatto la nascita di Pinocchio. Il 7 luglio 1881, sul primo numero del periodico per l’infanzia Giornale per i bambini (praticamente l’archetipo dei periodici italiani per ragazzi) uscì la prima puntata de Le avventure di Pinocchio con il titolo Storia di un burattino. Due anni dopo, raccolte in volume e arricchite dalle illustrazioni di Enrico Mozzanti, le vicende del burattino che voleva diventare un bambino in carne e ossa vennero pubblicate quasi in contemporanea con la sua nomina a direttore del periodico che ne aveva anticipato il testo. Carlo Lorenzini, ormai per tutti Collodi, morì a Firenze nel 1890 dove riposa nel cimitero delle Porte Sante. Pinocchio, nonostante abbia compiuto il suo 140° compleanno, è ben vivo e vegeto: pubblicato in 187 edizioni, tradotto in 260 lingue o dialetti, protagonista di film, cartoni animati e sceneggiati, riprodotto in mille maniere. In molti hanno provato a catalogarne significati e morali per spiegarne l’incredibile longevità e freschezza. Per Italo Calvino Pinocchio è stato l’unico vero protagonista picaresco della letteratura italiana, proposto in forma fantastica; le sue avventure rocambolesche, a volte scanzonate, a tratti drammatiche, rimandano alla letteratura di genere che ebbe origine in Spagna con Lazarillo de Tormes e il Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes, l’opera che segnò la nascita del moderno romanzo europeo.

Scolastica dell’editore Felice Paggi: un libro era venduto a due lire e, se era legato in tela con placca a oro, il prezzo saliva a tre. Sia questa serie che il successivo Minuzzolo anticiparono di fatto la nascita di Pinocchio. Il 7 luglio 1881, sul primo numero del periodico per l’infanzia Giornale per i bambini (praticamente l’archetipo dei periodici italiani per ragazzi) uscì la prima puntata de Le avventure di Pinocchio con il titolo Storia di un burattino. Due anni dopo, raccolte in volume e arricchite dalle illustrazioni di Enrico Mozzanti, le vicende del burattino che voleva diventare un bambino in carne e ossa vennero pubblicate quasi in contemporanea con la sua nomina a direttore del periodico che ne aveva anticipato il testo. Carlo Lorenzini, ormai per tutti Collodi, morì a Firenze nel 1890 dove riposa nel cimitero delle Porte Sante. Pinocchio, nonostante abbia compiuto il suo 140° compleanno, è ben vivo e vegeto: pubblicato in 187 edizioni, tradotto in 260 lingue o dialetti, protagonista di film, cartoni animati e sceneggiati, riprodotto in mille maniere. In molti hanno provato a catalogarne significati e morali per spiegarne l’incredibile longevità e freschezza. Per Italo Calvino Pinocchio è stato l’unico vero protagonista picaresco della letteratura italiana, proposto in forma fantastica; le sue avventure rocambolesche, a volte scanzonate, a tratti drammatiche, rimandano alla letteratura di genere che ebbe origine in Spagna con Lazarillo de Tormes e il Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes, l’opera che segnò la nascita del moderno romanzo europeo.

Il prezioso

Il prezioso