In attesa delle novità in arrivo con il nuovo anno, sono tanti gli appuntamenti che i Musei Reali di Torino propongono ai visitatori per trascorrere momenti di cultura e svago in uno dei luoghi più incantevoli della città.

Sabato 15 gennaio alle ore 10.30 sarà possibile visitare la Cappella della Sindone in LIS (Lingua italiana dei segni). La visita, condotta da una guida dei Musei Reali e da una interprete della Lingua dei Segni Italiana, ripercorre la storia della Sindone, portata dai Savoia a Torino nel 1578. La Cappella, costruita tra il Duomo e il Palazzo Reale e progettata per custodire la reliquia dal geniale architetto Guarino Guarini, è un capolavoro dell’arte barocca. Si potrà quindi ammirare la meravigliosa architettura, ricca di elementi simbolici legati alla morte e alla resurrezione di Cristo, fino alla spettacolare cupola, capace di stupire e suscitare profonde emozioni. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. E-mail: mr-to.edu@beniculturali.it

Martedì 18 gennaio alle ore 17 continuano i Martedì dell’Abbonato. La visita di questa settimana è dedicata al racconto dell’importanza rivestita dalla tavola a Corte tra Settecento e Ottocento: un viaggio unico tra menù raffinati, ricette golose e spesso complesse e cerimoniali studiati nel minimo dettaglio, il tutto nella cornice preziosa delle sale di Palazzo Reale.

Costo dell’attività € 10. Riservata ai titolari di Abbonamento Musei.

Per informazioni e prenotazioni https://piemonte.abbonamentomusei.it/

Il nuovo calendario delle attività per i tesserati dei Giardini Reali

È disponibile sul sito il nuovo calendario delle attività speciali dedicate al tema dei Giardini Reali riservate ai possessori di una delle tessere solidali. Fino a marzo 2022 sarà possibile prendere parte a percorsi e visite in esclusiva con il racconto di eccezione delle curatrici e restauratrici dei Musei Reali. Sono inoltre previsti alcuni incontri dedicati a tutto il pubblico. Il primo appuntamento sarà sabato 15 gennaio alle ore 15.30 e alle ore 17.30 con la visita speciale Gabriele Capello: ebanista di due re a cura di Lorenza Santa, curatrice delle collezioni d’arte di Palazzo Reale. È possibile sottoscrivere una delle 4 tessere al momento dell’evento e accedere nell’immediato ai benefici del tesseramento. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: mr-to.sostienici@beniculturali.it

Le attività con CoopCulture

Sabato 15 gennaio alle ore 15.30 e domenica 16 gennaio alle ore 11 guide e gli storici dell’arte di CoopCulture condurranno la visita Benvenuto a Palazzo lungo le sale di rappresentanza del primo piano di Palazzo Reale e dell’Armeria, un percorso per scoprire o riscoprire la storia e la magnificenza della prima reggia d’Italia. Il costo della visita è di € 7 oltre al biglietto di ingresso ridotto ai Musei Reali (€ 13 ordinario, € 2 da 18 a 25 anni, gratuito under 18). Biglietti online su Musei Reali di Torino | CoopCulture – e-mail info.torino@coopculture.it

Fino al 31 marzo 2022 è possibile prenotare una visita ai percorsi speciali dei Musei Reali.

Ogni venerdì, il pubblico potrà visitare i magnifici appartamenti della regina Maria Teresa al primo piano di Palazzo Reale, il Gabinetto del Segreto Maneggio e le suggestive Cucine Reali per rivivere gli antichi usi di Corte.

Ogni sabato Collezionisti a Confronto: Riccardo Gualino e il Principe Eugenio di Savoia-Soissons. Un ricco percorso alla scoperta di due grandi personaggi accomunati dalla passione per l’arte per comprendere meglio l’evoluzione del collezionismo tra Sette e Novecento.

Ogni domenica sarà possibile approfondire le vicende storico-artistiche legate alla costruzione della Cappella della Sindone e ammirare i tesori conservati nella Sacrestia e nella Cappella Regia.

Costo delle attività: € 20 (€ 13 per Abbonamento Musei).

Biglietti online su Musei Reali di Torino | CoopCulture – e-mail info.torino@coopculture.it

Ciprotour. Oltre il confine

Fino al 29 gennaio 2022 il pubblico potrà godere di una mostra diffusa che unisce i Musei Reali e le Biblioteche civiche di Torino. Il progetto, che mira a promuovere sul territorio la mostra internazionale Cipro. Crocevia delle civiltà, prevede una serie di piccole esposizioni in alcune biblioteche torinesi: narrazioni da Cipro e su Cipro entreranno nelle sale della Biblioteca Civica Centrale, alla Biblioteca civica Musicale Della Corte si parlerà di musica cipriota, al Mausoleo della Bela Rosin e alla Biblioteca civica Villa Amoretti si racconterà dell’isola sacra ad Afrodite e dei profumi della dea, alla Biblioteca civica Cesare Pavese di commerci e genti, di lingue e culture alla Biblioteca civica Primo Levi. E ancora, alla Biblioteca civica Don Milani, si terranno incontri su Cipro, porto e ponte del Mediterraneo. Il Bibliobus, inoltre, diffonderà in città le informazioni sugli eventi e sulla mostra.

Le mostre in corso ai Musei Reali

Prorogata fino a domenica 13 febbraio 2022, In Between è la prima mostra a Torino dedicata allo scultore piemontese Fabio Viale, che ha conquistato notorietà internazionale grazie alle sue statue tatuate e alle straordinarie finzioni in marmo. Cinque opere monumentali allestite in Piazzetta Reale e un percorso curato da Filippo Masino e Roberto Mastroianni all’interno di Palazzo Reale testimoniano i campi di ricerca e presentano opere inedite, svelate al pubblico negli spazi della residenza sabauda. Realizzata in collaborazione con la Galleria Poggiali di Firenze, la mostra è compresa nel biglietto di ingresso ai Musei Reali.

Nell’ambito dei progetti di collaborazione tra musei italiani e stranieri, i Musei Reali ospitano nelle Sale dei Maestri Caravaggeschi, al primo piano della Galleria Sabauda, l’opera di Orazio Gentileschi Santa Cecilia che suona la spinetta e un angelo, in prestito dalla Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia. L’evento espositivo, prorogato fino a domenica 20 febbraio, è una straordinaria opportunità di confronto con l’Annunciazione, capolavoro dello stesso artista, celebre seguace di Caravaggio, custodito dai Musei Reali. Il confronto tra queste due opere permette di accostarsi al metodo di lavoro del pittore, che consiste nel riutilizzo di cartoni o di lucidi per comporre singole figure o intere scene. Il volto di Santa Cecilia che suona la spinetta e un angelo, dipinto tra il 1615 e 1620 ritorna con attitudine simile in quello della Vergine nell’Annunciazione di Torino, donata dallo stesso Gentileschi al duca Carlo Emanuele I di Savoia nel 1623 e oggi esposta nella Galleria Sabauda. La visita alla mostra è compresa nel biglietto di ingresso dei Musei Reali.

Animali dalla A alla Z. Una mostra dedicata ai bambini è l’esposizione allestita nello Spazio Scoperte della Galleria Sabauda fino al 3 aprile 2022. Il progetto, curato da Rosario Maria Anzalone ed Enrica Pagella, è concepito per bambini e famiglie, dall’altezza delle vetrine alle soluzioni grafiche: tra dipinti, disegni, incisioni, reperti archeologici e oggetti d’arte decorativa, quaranta opere dei Musei Reali sono accomunate dalla raffigurazione di animali, da indovinare in una modalità di fruizione partecipata. La visita alla mostra è compresa nel biglietto di ingresso dei Musei Reali.

La Biblioteca Reale

La Sala Lettura della Biblioteca Reale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.15 ed è chiusa il sabato. Le consultazioni dovranno essere prenotate con almeno 24 ore di anticipo scrivendo all’indirizzo mr-to.bibliotecareale@beniculturali.it, indicando tutte le informazioni disponibili per la richiesta.

Per conoscere le modalità di accesso e registrazione consultare la pagina Orari e modalità di apertura della Biblioteca Reale – Musei Reali Torino (beniculturali.it)

Caffè Reale

Nella suggestiva Corte d’Onore di Palazzo Reale è possibile rigenerarsi con una pausa al Caffè Reale Torino, ospitato in una ambientazione unica ed elegante, impreziosita da suppellettili in porcellana e argento provenienti dalle collezioni sabaude. Informazioni e prenotazioni al numero 335 8140537 o via e-mail all’indirizzo segreteria@ilcatering.net.

Museum Shop

Per rimanere aggiornati sulle pubblicazioni dei Musei Reali e per dedicarvi un pensiero, il Museum Shop è aperto. È disponibile anche online Musei Reali (shopculture.it).

Dal 10 gennaio 2022 l’accesso a mostre e musei sarà consentito soltanto con Super Green Pass e mascherina chirurgica, secondo le nuove norme di sicurezza previste dal Decreto-legge del 24 dicembre 2021, n. 221.

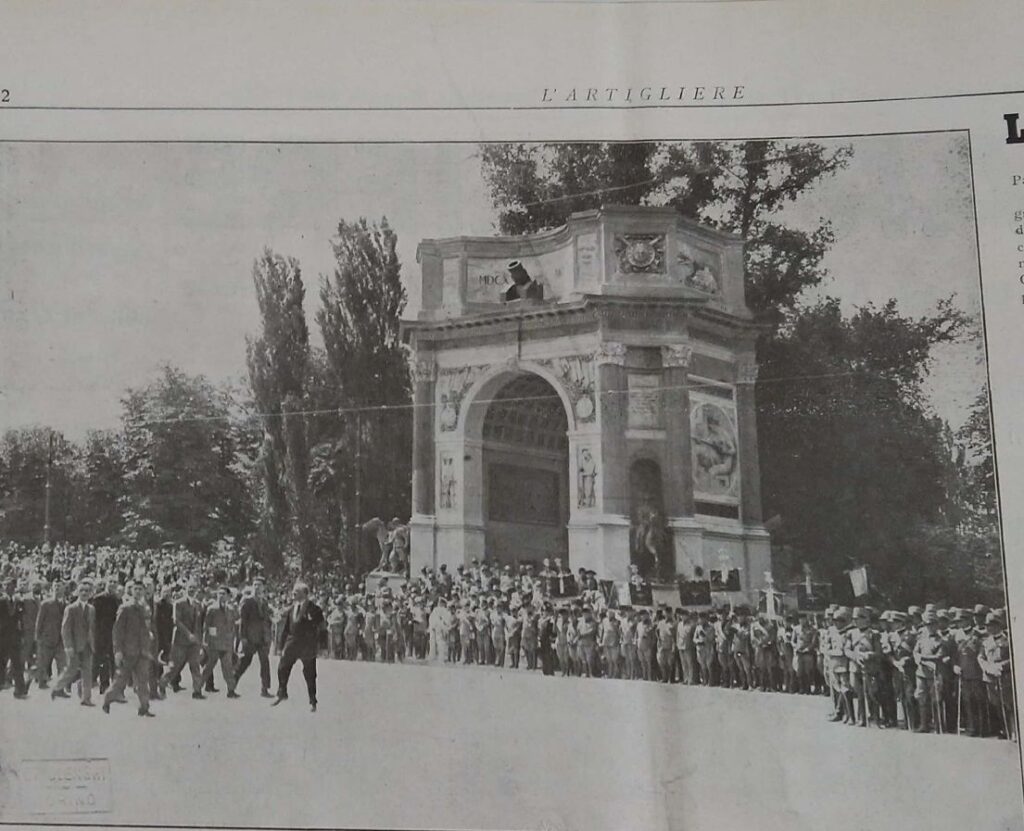

Proseguono le attività programmate nel triennio 2021 – 2023 , per celebrare il 100° anniversario della costituzione dell’“Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia”- A.N.Art.I – nata proprio a Torino nel 1923, riconosciuta nel 1953 dal Presidente della Repubblica e da allora eretta in ente morale. Così, dopo l’allestimento della mostra fotografica “Strappi. Tra violenza e indifferenza”, ideata e curata da Tiziana Bonomo fino al prossimo 16 gennaio presso il “Mastio della Cittadella”, sarà ancora il Museo dell’antica Fortezza pentagonale di corso Galileo Ferraris (disegnata da Francesco Paciotto per Emanuele Filiberto di Savoia) ad ospitare il prossimo evento organizzato per l’occasione dal “Museo Storico Nazionale di Artiglieria” (diretto dal Col. Michele Corrado) e dall’“Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia” (presieduta dal Gen. B. Pierluigi Genta). Al centro dell’incontro, in agenda per il prossimo lunedì 10 gennaio alle 18,30, un approfondimento storico sul “Monumento all’Artiglieria” (Arco del Valentino) in viale Virgilio a Torino. Monumento inaugurato dai Reali d’Italia il 15 giugno del 1930, in occasione dell’anniversario della battaglia del Piave (1918), in cui il corpo armato di origine piemontese giocò un ruolo fondamentale ai fini della vittoria. Preceduto dai saluti di Maurizio Marrone, assessore alla Cooperazione Internazionale della Regione Piemonte, l’incontro (a ingresso libero, fino ad esaurimento posti) sarà condotto dal Gen. B. Mario Ventrone, vicepresidente dell’“A.N.Art.I”. “Sintetici resoconti relativi alla storia del Monumento – sottolinea il Gen. Ventrone – sono facilmente reperibili, essi però non danno conto delle innumerevoli difficoltà che i promotori dell’iniziativa dovettero affrontare, né fino a oggi risultano pubblicazioni che ricostruiscano nel dettaglio l’impresa. Per contro, nell’archivio dell’‘Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia’ sono conservati 215 dattiloscritti, manoscritti, resoconti finanziari, cartoline, manifesti e telegrammi (per più di 500 pagine) che non risultano mai pubblicati in precedenza e che coprono un arco di tempo che va dal 17 novembre 1923 al 28 giugno 1928: essi sono la testimonianza della lunga e talvolta travagliata attività organizzativa ed esecutiva del Comitato promotore. Il monumento segna quindi una tappa importante per l’‘Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia’ e a tal riguardo si vuole coinvolgere tutta la popolazione, non solo torinese, a far pervenire ogni tipo di materiale di cui sia in possesso (fotografie, documenti, dipinti, cartoline e altro) relativo al Monumento. Tutto il materiale sarà utilizzato per un progetto ‘a sorpresa’ per la Città di Torino”. L’“Arco”, il cui progetto fu affidato nel 1926 dal “Comitato Monumento all’Arma Artiglieria” a Pietro Canonica (importante scultore torinese, allievo di Odoardo Tabacchi), presenta al suo esterno quattro rilievi ispirati ad altrettanti “corpi militari”, mentre al centro è presente una statua dedicata a Santa Barbara, patrona degli artificieri.

Proseguono le attività programmate nel triennio 2021 – 2023 , per celebrare il 100° anniversario della costituzione dell’“Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia”- A.N.Art.I – nata proprio a Torino nel 1923, riconosciuta nel 1953 dal Presidente della Repubblica e da allora eretta in ente morale. Così, dopo l’allestimento della mostra fotografica “Strappi. Tra violenza e indifferenza”, ideata e curata da Tiziana Bonomo fino al prossimo 16 gennaio presso il “Mastio della Cittadella”, sarà ancora il Museo dell’antica Fortezza pentagonale di corso Galileo Ferraris (disegnata da Francesco Paciotto per Emanuele Filiberto di Savoia) ad ospitare il prossimo evento organizzato per l’occasione dal “Museo Storico Nazionale di Artiglieria” (diretto dal Col. Michele Corrado) e dall’“Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia” (presieduta dal Gen. B. Pierluigi Genta). Al centro dell’incontro, in agenda per il prossimo lunedì 10 gennaio alle 18,30, un approfondimento storico sul “Monumento all’Artiglieria” (Arco del Valentino) in viale Virgilio a Torino. Monumento inaugurato dai Reali d’Italia il 15 giugno del 1930, in occasione dell’anniversario della battaglia del Piave (1918), in cui il corpo armato di origine piemontese giocò un ruolo fondamentale ai fini della vittoria. Preceduto dai saluti di Maurizio Marrone, assessore alla Cooperazione Internazionale della Regione Piemonte, l’incontro (a ingresso libero, fino ad esaurimento posti) sarà condotto dal Gen. B. Mario Ventrone, vicepresidente dell’“A.N.Art.I”. “Sintetici resoconti relativi alla storia del Monumento – sottolinea il Gen. Ventrone – sono facilmente reperibili, essi però non danno conto delle innumerevoli difficoltà che i promotori dell’iniziativa dovettero affrontare, né fino a oggi risultano pubblicazioni che ricostruiscano nel dettaglio l’impresa. Per contro, nell’archivio dell’‘Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia’ sono conservati 215 dattiloscritti, manoscritti, resoconti finanziari, cartoline, manifesti e telegrammi (per più di 500 pagine) che non risultano mai pubblicati in precedenza e che coprono un arco di tempo che va dal 17 novembre 1923 al 28 giugno 1928: essi sono la testimonianza della lunga e talvolta travagliata attività organizzativa ed esecutiva del Comitato promotore. Il monumento segna quindi una tappa importante per l’‘Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia’ e a tal riguardo si vuole coinvolgere tutta la popolazione, non solo torinese, a far pervenire ogni tipo di materiale di cui sia in possesso (fotografie, documenti, dipinti, cartoline e altro) relativo al Monumento. Tutto il materiale sarà utilizzato per un progetto ‘a sorpresa’ per la Città di Torino”. L’“Arco”, il cui progetto fu affidato nel 1926 dal “Comitato Monumento all’Arma Artiglieria” a Pietro Canonica (importante scultore torinese, allievo di Odoardo Tabacchi), presenta al suo esterno quattro rilievi ispirati ad altrettanti “corpi militari”, mentre al centro è presente una statua dedicata a Santa Barbara, patrona degli artificieri.

Il re di Francia fece costruire la cinta muraria che difendeva Villanova al tempo del dominio francese in Piemonte e ora si chiede l’aiuto dei transalpini per restaurare le storiche torri chiamate “bissoche”. Le mura erano intervallate da torri e porte che proteggevano il paese e adesso il comune astigiano vorrebbe acquistare dal Demanio militare le due torri d’avvistamento di San Martino e Supponito edificate nel Cinquecento per poi ristrutturarle. Nelle trattative in corso tra Villanova e lo Stato per acquisire le torri si è inserito anche l’ex sindaco Roberto Peretti che chiede di coinvolgere nientemeno che il presidente Macron nel recupero delle torri. Il suo è solo un suggerimento ma sognare non è vietato. Il progetto c’è ma è molto costoso, ci vogliono parecchi soldi, almeno un milione di euro, e allora perché non tentare di ottenere dei finanziamenti europei con l’appoggio francese. Le torri furono volute da un sovrano francese, Francesco I di Valois, per cui “la collaborazione con la Francia, osserva Peretti, potrebbe consentirci di ottenere finanziamenti europei”. L’ex primo cittadino non si ferma qui e pensa anche a un possibile aiuto da parte del generale Claudio Graziano, presidente del Comitato militare dell’Unione Europea e cittadino onorario di Villanova d’Asti che cinque secoli fa fu una delle piazzaforti militari francesi più importanti del Piemonte insieme a Torino, Chieri, Chivasso e Pinerolo. I lavori di costruzione delle torri, iniziati nel 1520, terminarono nel 1548, un anno dopo la morte di Francesco I. Oggi restano in piedi due torri a base quadrata: la bissoca di Supponito a nord e la bissoca di San Martino a sud di Villanova. Per il sindaco di Villanova Christian Giordano “si tratta di due tesori da custodire con cura per le future generazioni e faremo di tutto per recuperare le torri, aprirle ai turisti e valorizzare il patrimonio storico del nostro territorio”. Filippo Re

Il re di Francia fece costruire la cinta muraria che difendeva Villanova al tempo del dominio francese in Piemonte e ora si chiede l’aiuto dei transalpini per restaurare le storiche torri chiamate “bissoche”. Le mura erano intervallate da torri e porte che proteggevano il paese e adesso il comune astigiano vorrebbe acquistare dal Demanio militare le due torri d’avvistamento di San Martino e Supponito edificate nel Cinquecento per poi ristrutturarle. Nelle trattative in corso tra Villanova e lo Stato per acquisire le torri si è inserito anche l’ex sindaco Roberto Peretti che chiede di coinvolgere nientemeno che il presidente Macron nel recupero delle torri. Il suo è solo un suggerimento ma sognare non è vietato. Il progetto c’è ma è molto costoso, ci vogliono parecchi soldi, almeno un milione di euro, e allora perché non tentare di ottenere dei finanziamenti europei con l’appoggio francese. Le torri furono volute da un sovrano francese, Francesco I di Valois, per cui “la collaborazione con la Francia, osserva Peretti, potrebbe consentirci di ottenere finanziamenti europei”. L’ex primo cittadino non si ferma qui e pensa anche a un possibile aiuto da parte del generale Claudio Graziano, presidente del Comitato militare dell’Unione Europea e cittadino onorario di Villanova d’Asti che cinque secoli fa fu una delle piazzaforti militari francesi più importanti del Piemonte insieme a Torino, Chieri, Chivasso e Pinerolo. I lavori di costruzione delle torri, iniziati nel 1520, terminarono nel 1548, un anno dopo la morte di Francesco I. Oggi restano in piedi due torri a base quadrata: la bissoca di Supponito a nord e la bissoca di San Martino a sud di Villanova. Per il sindaco di Villanova Christian Giordano “si tratta di due tesori da custodire con cura per le future generazioni e faremo di tutto per recuperare le torri, aprirle ai turisti e valorizzare il patrimonio storico del nostro territorio”. Filippo Re

È

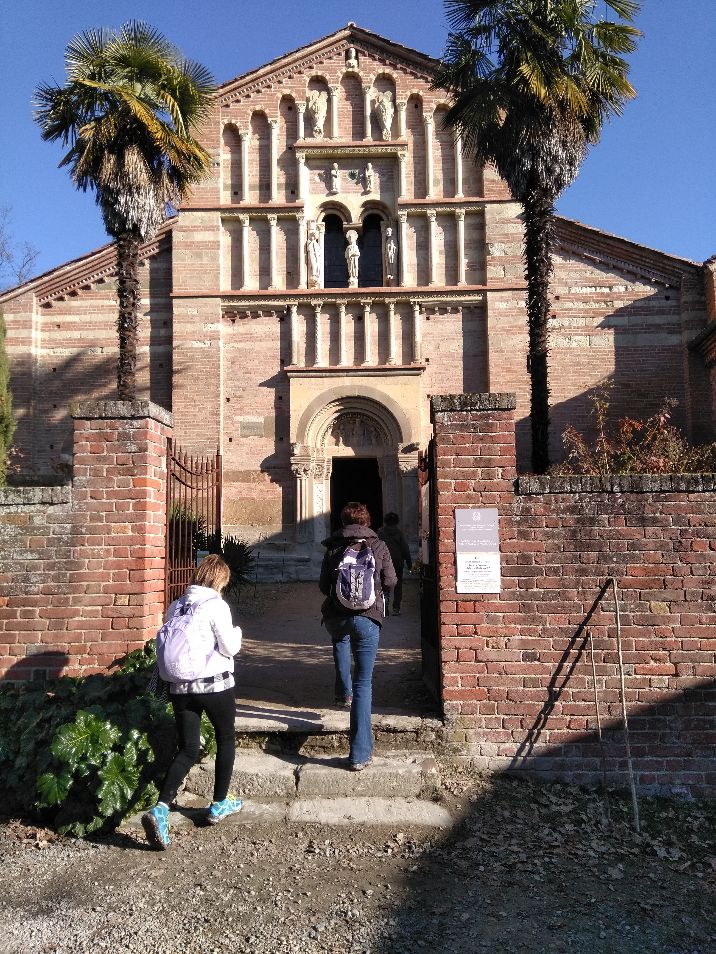

È  Solo il Vangelo di Matteo ne parla, negli altri Vangeli i Magi non trovano posto. Erano tre sapienti, probabilmente astronomi e sacerdoti pagani, seguaci di Zoroastro e provenienti dalla Persia. Li cita anche Erodoto nel V secolo avanti Cristo ed è probabile, sostengono gli studiosi, che la diffusione della leggenda dei Magi derivi da un testo apocrifo del V secolo, le cui copie sono conservate nella biblioteca degli armeni sull’isola di San Lazzaro a Venezia. Nel manoscritto vengono citati Melkon, re dei Persiani, Gaspar, re degli Indiani, e Balthasar, re degli Arabi. Lo storico Franco Cardini, nel suo “I Re Magi” (San Paolo) precisa: “resta ben fermo che queste figure sono la “primitia gentium”, i primi pagani ad avvicinare il Cristo” e alla luce di recenti scoperte “si rafforza il ruolo dei Magi come figure ponte tra Oriente e Occidente, cerniera tra varie religioni, tra quelle abramitiche e quelle del mondo indo-persiano, dai Veda al buddismo. E oggi acquistano nuovo rilievo. Sul piano religioso sono stati proposti da papa Benedetto XVI come copatroni d’Europa mentre sul piano storico-antropologico molti studiosi, da una parte, ne hanno indicato la presenza nel mondo indo-iranico tra il I secolo a.C. e il I d.Cristo, dall’altra ne hanno ribadito il nesso con gli astrologi-sacerdoti originari della Persia con gli insegnamenti di Zarathustra”. Dopo la crocifissione di Gesù i Magi fecero ritorno a Gerusalemme e qui morirono da martiri. I loro corpi furono trovati da Sant’Elena, madre dell’imperatore Costantino e portati a Santa Sofia a Costantinopoli. Ora riposano nella basilica di Sant’Eustorgio a Milano. “Magi, pastori, contadini, artigiani, massaie, sarti, fabbri, fornai, stallieri, giovani e vecchi, gatti, galline, cammelli, pecore e caprette, tutti insieme chinarono il capo davanti al Bambino, come in preghiera…” si legge nelle più belle storie dei Re Magi raccolte da Stefania Lepera e illustrate da Giulia Rossi per Gribaudo editore. “La stella sopra la grotta brillò fulgida come il sole, poi dolcemente si spense. Il suo compito era concluso”. Una narrazione ricca di famose e splendide rappresentazioni, se pensiamo solo all’Adorazione dei Magi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni a Padova o al mosaico dei Magi (VI secolo) in Sant’Apollinare Nuovo a Ravenna. Ora le statuine del presepio sono tutte dentro la grotta. Torneranno alla fine del 2022. È sempre stato così e sarà così per sempre. Le loro storie, come ogni mistero, piacciono ai bambini e agli adulti e noi vogliamo vedere i Magi d’Oriente nel presepio con i loro abiti sfarzosi, con corone, cammelli e doni, magari non oro, incenso e mirra come vuole la tradizione ma pur sempre pietre preziose, tessuti, spezie e perle. Solo una leggenda affascinante? Sicuramente una bella fiaba, forse la più bella del mondo.

Solo il Vangelo di Matteo ne parla, negli altri Vangeli i Magi non trovano posto. Erano tre sapienti, probabilmente astronomi e sacerdoti pagani, seguaci di Zoroastro e provenienti dalla Persia. Li cita anche Erodoto nel V secolo avanti Cristo ed è probabile, sostengono gli studiosi, che la diffusione della leggenda dei Magi derivi da un testo apocrifo del V secolo, le cui copie sono conservate nella biblioteca degli armeni sull’isola di San Lazzaro a Venezia. Nel manoscritto vengono citati Melkon, re dei Persiani, Gaspar, re degli Indiani, e Balthasar, re degli Arabi. Lo storico Franco Cardini, nel suo “I Re Magi” (San Paolo) precisa: “resta ben fermo che queste figure sono la “primitia gentium”, i primi pagani ad avvicinare il Cristo” e alla luce di recenti scoperte “si rafforza il ruolo dei Magi come figure ponte tra Oriente e Occidente, cerniera tra varie religioni, tra quelle abramitiche e quelle del mondo indo-persiano, dai Veda al buddismo. E oggi acquistano nuovo rilievo. Sul piano religioso sono stati proposti da papa Benedetto XVI come copatroni d’Europa mentre sul piano storico-antropologico molti studiosi, da una parte, ne hanno indicato la presenza nel mondo indo-iranico tra il I secolo a.C. e il I d.Cristo, dall’altra ne hanno ribadito il nesso con gli astrologi-sacerdoti originari della Persia con gli insegnamenti di Zarathustra”. Dopo la crocifissione di Gesù i Magi fecero ritorno a Gerusalemme e qui morirono da martiri. I loro corpi furono trovati da Sant’Elena, madre dell’imperatore Costantino e portati a Santa Sofia a Costantinopoli. Ora riposano nella basilica di Sant’Eustorgio a Milano. “Magi, pastori, contadini, artigiani, massaie, sarti, fabbri, fornai, stallieri, giovani e vecchi, gatti, galline, cammelli, pecore e caprette, tutti insieme chinarono il capo davanti al Bambino, come in preghiera…” si legge nelle più belle storie dei Re Magi raccolte da Stefania Lepera e illustrate da Giulia Rossi per Gribaudo editore. “La stella sopra la grotta brillò fulgida come il sole, poi dolcemente si spense. Il suo compito era concluso”. Una narrazione ricca di famose e splendide rappresentazioni, se pensiamo solo all’Adorazione dei Magi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni a Padova o al mosaico dei Magi (VI secolo) in Sant’Apollinare Nuovo a Ravenna. Ora le statuine del presepio sono tutte dentro la grotta. Torneranno alla fine del 2022. È sempre stato così e sarà così per sempre. Le loro storie, come ogni mistero, piacciono ai bambini e agli adulti e noi vogliamo vedere i Magi d’Oriente nel presepio con i loro abiti sfarzosi, con corone, cammelli e doni, magari non oro, incenso e mirra come vuole la tradizione ma pur sempre pietre preziose, tessuti, spezie e perle. Solo una leggenda affascinante? Sicuramente una bella fiaba, forse la più bella del mondo.

L’idea nasce in occasione della mostra “Animals”. Una sessantina di scatti a firma del gigante della fotografia, l’americano di Philadelphia Steve McCurry, realizzati nel 1991, in giro per tutti e sei i continenti del Pianeta, e ospitati fino al prossimo primo maggio – per la prima volta in Piemonte – nelle antiche cucine della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Luogo ideale per una simil mostra. Gli animali e la Palazzina juvarriana rappresentano infatti, da sempre, un binomio indissoluble, se si pensa che la residenza sabauda (proclamata nel 1997 dall’UNESCO “Patrimonio dell’Umanità”) fu eretta fra il 1729 ed il 1733 proprio per per essere adibita alla pratica tanto amata dai Savoia dell’attività venatoria. Cosa di meglio dunque che abbinare alla visita della mostra di McCurry, i primi appuntamenti family friendly del nuovo anno, alla scoperta di animali quali soggetti di decorazione pittorica propria da secoli della Palazzina o quali mirabilia ambientali da osservare con tanto di illustrazione scientifica in un’apposita passeggiata birdwatching che non mancherà di interessare grandi e piccini? Due gli appuntamenti: giovedì 6 gennaio “Ma quanti sono? Fritz, il cervo e tutti gli altri”, visita guidata sul mondo animale fortemente presente nelle decorazioni della Palazzina, e domenica 30 gennaio “Birdwatching, in Palazzina!” una passeggiata con laboratorio di birdwatching, guidata da un ornitologo, alla scoperta degli uccelli, dei loro canti e dei loro habitat. Ma andiamo con ordine.

L’idea nasce in occasione della mostra “Animals”. Una sessantina di scatti a firma del gigante della fotografia, l’americano di Philadelphia Steve McCurry, realizzati nel 1991, in giro per tutti e sei i continenti del Pianeta, e ospitati fino al prossimo primo maggio – per la prima volta in Piemonte – nelle antiche cucine della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Luogo ideale per una simil mostra. Gli animali e la Palazzina juvarriana rappresentano infatti, da sempre, un binomio indissoluble, se si pensa che la residenza sabauda (proclamata nel 1997 dall’UNESCO “Patrimonio dell’Umanità”) fu eretta fra il 1729 ed il 1733 proprio per per essere adibita alla pratica tanto amata dai Savoia dell’attività venatoria. Cosa di meglio dunque che abbinare alla visita della mostra di McCurry, i primi appuntamenti family friendly del nuovo anno, alla scoperta di animali quali soggetti di decorazione pittorica propria da secoli della Palazzina o quali mirabilia ambientali da osservare con tanto di illustrazione scientifica in un’apposita passeggiata birdwatching che non mancherà di interessare grandi e piccini? Due gli appuntamenti: giovedì 6 gennaio “Ma quanti sono? Fritz, il cervo e tutti gli altri”, visita guidata sul mondo animale fortemente presente nelle decorazioni della Palazzina, e domenica 30 gennaio “Birdwatching, in Palazzina!” una passeggiata con laboratorio di birdwatching, guidata da un ornitologo, alla scoperta degli uccelli, dei loro canti e dei loro habitat. Ma andiamo con ordine.

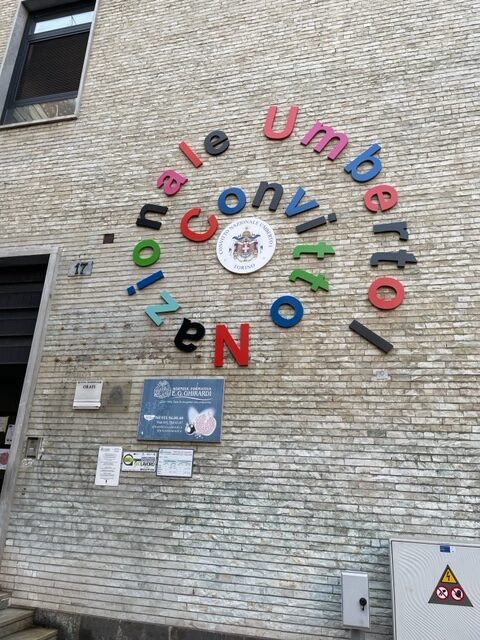

I miei impegni erano incompatibili con quella allettante proposta e declinai il generoso invito. Anima del Convitto che ricreo’ dopo un periodo di sbandamento, era il Rettore prof. Giovanni D’Inca’ con cui naturaliter divenendo molto amici anche sul piano personale. In occasione di un anniversario einaudiano D’Inca’ volle scoprire all’ingresso di Via Bligny una grande lapide in ricordo del primo Presidente della Repubblica che fu convittore illustre. Tocco’ a me dettare l’iscrizione della lapide e feci venire a inaugurarla il figlio Mario Einaudi, tornato in Italia dopo un lungo insegnamento negli Stati Uniti. Non riuscii a trascinare il mio amico Valerio Zanone che allora era sindaco liberale di Torino, ma stava ormai pensando di tornare in Parlamento, commettendo un grave errore politico che gli fu fatale.

I miei impegni erano incompatibili con quella allettante proposta e declinai il generoso invito. Anima del Convitto che ricreo’ dopo un periodo di sbandamento, era il Rettore prof. Giovanni D’Inca’ con cui naturaliter divenendo molto amici anche sul piano personale. In occasione di un anniversario einaudiano D’Inca’ volle scoprire all’ingresso di Via Bligny una grande lapide in ricordo del primo Presidente della Repubblica che fu convittore illustre. Tocco’ a me dettare l’iscrizione della lapide e feci venire a inaugurarla il figlio Mario Einaudi, tornato in Italia dopo un lungo insegnamento negli Stati Uniti. Non riuscii a trascinare il mio amico Valerio Zanone che allora era sindaco liberale di Torino, ma stava ormai pensando di tornare in Parlamento, commettendo un grave errore politico che gli fu fatale.