Una copia ormai logora, consumata a forza di sfogliarne le pagine ingiallite dal tempo, la vidi tra i volumi della libreria a casa di Goran che la custodiva come una preziosa reliquia.

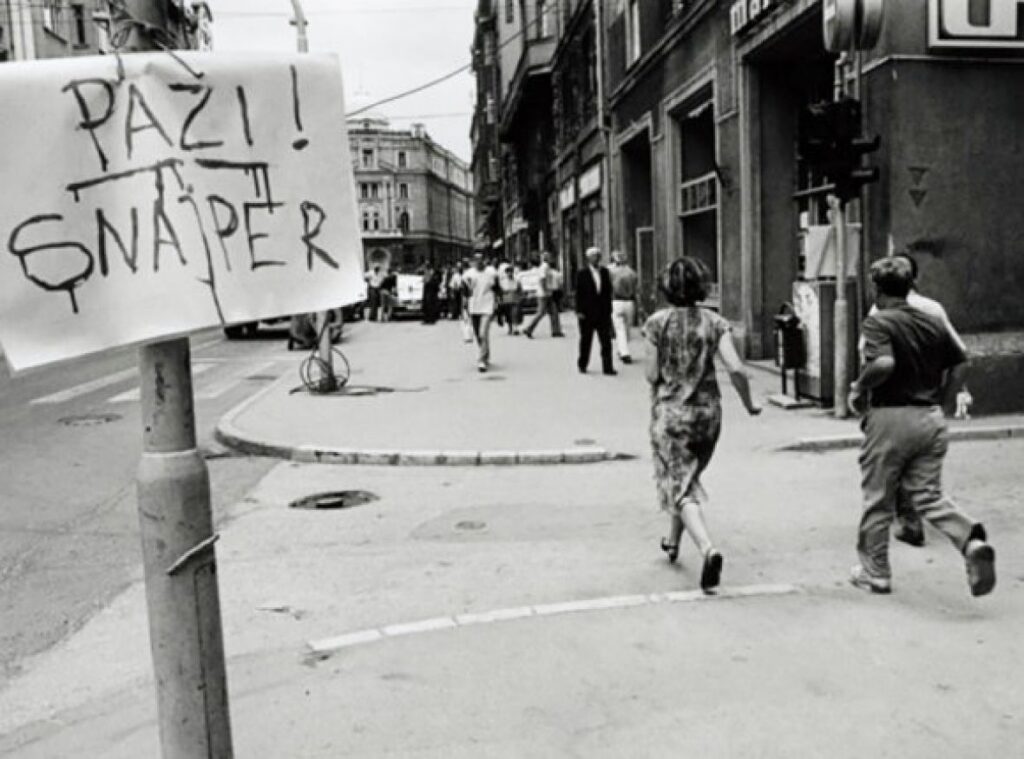

Un’altra l’avevo adocchiata in una libreria nei pressi della Baščaršija, al numero 8 di Vladislava Skarica ma, stupidamente, non la comprai. Gli ottanta marchi del prezzo ( quasi quaranta euro) mi avevano frenato. Che errore! Trovarla oggi non è solo difficile ma quasi impossibile. La Sarajevo Survival Guide, scritta trent’anni fa, tra l’aprile del 1992 e la primavera del 1993 dal collettivo di FAMA composto da Miroslav Prstojević, Željko Puljić, Maja Razović, Aleksandra Wagner e Bora Ćosić, è diventata un oggetto di culto. Su Amazon si trova, usata, a centosettanta euro e nuova (rarissima) a cifre stratosferiche. Questo libro di novanticinque pagine in formato quasi tascabile era una guida per la sopravvivenza a Sarajevo durante la guerra. Edita nel 1993 dagli stessi autori in serbo-croato venne distribuita l’anno successivo, tradotta in inglese, dalla casa editrice Workman Publishing di New York. Un libro originale, intelligente, denso di amara ironia balcanica che descriveva e cercava di far comprendere come fosse possibile organizzarsi la vita durante l’assedio più lungo della storia moderna che iniziò proprio trent’anni fa, il 5 di aprile del 1992. Un viaggio nella quotidianità di una città senza trasporti, acqua ed elettricità, senza cibo e telefoni, con i negozi dalle serrande abbassate e dagli scaffali tristemente vuoti, dove le informazioni erano scarsissime. Uno scenario duro, estremo, dov’era quasi impossibile vivere, sospesi come si era tra mille stenti e pericoli che obbligavano a inventarsi ogni stratagemma utile per tirare avanti e sopravvivere.

Un’altra l’avevo adocchiata in una libreria nei pressi della Baščaršija, al numero 8 di Vladislava Skarica ma, stupidamente, non la comprai. Gli ottanta marchi del prezzo ( quasi quaranta euro) mi avevano frenato. Che errore! Trovarla oggi non è solo difficile ma quasi impossibile. La Sarajevo Survival Guide, scritta trent’anni fa, tra l’aprile del 1992 e la primavera del 1993 dal collettivo di FAMA composto da Miroslav Prstojević, Željko Puljić, Maja Razović, Aleksandra Wagner e Bora Ćosić, è diventata un oggetto di culto. Su Amazon si trova, usata, a centosettanta euro e nuova (rarissima) a cifre stratosferiche. Questo libro di novanticinque pagine in formato quasi tascabile era una guida per la sopravvivenza a Sarajevo durante la guerra. Edita nel 1993 dagli stessi autori in serbo-croato venne distribuita l’anno successivo, tradotta in inglese, dalla casa editrice Workman Publishing di New York. Un libro originale, intelligente, denso di amara ironia balcanica che descriveva e cercava di far comprendere come fosse possibile organizzarsi la vita durante l’assedio più lungo della storia moderna che iniziò proprio trent’anni fa, il 5 di aprile del 1992. Un viaggio nella quotidianità di una città senza trasporti, acqua ed elettricità, senza cibo e telefoni, con i negozi dalle serrande abbassate e dagli scaffali tristemente vuoti, dove le informazioni erano scarsissime. Uno scenario duro, estremo, dov’era quasi impossibile vivere, sospesi come si era tra mille stenti e pericoli che obbligavano a inventarsi ogni stratagemma utile per tirare avanti e sopravvivere.

Sarajevo era stretta d’assedio da duecentosei carri armati, centoventi mortai, un numero pazzesco di cannoni antiaerei e di armi d’ogni tipo. Così, sotto il fuoco costante dei mortai e dei cecchini, in condizioni di lavoro tremende, i ragazzi di FAMA iniziarono la raccolta, insieme ad artisti e intellettuali sarajevesi, di informazioni utili per resistere. Ovviamente la guida rappresentò un progetto estremo di denuncia e documentazione offrendo al tempo stesso utilissime e concrete indicazioni pratiche su dove dormire, come riscaldarsi e depurare l’acqua , prepararsi dei pasti o bevande con un vero e proprio ricettario di guerra, suggerendo dritte sui mezzi di trasporto utilizzabili e i possibili itinerari per muoversi nel catino sarajevese senza buscarsi un proiettile in testa. “Se decidi di andare a Sarajevo, sii preparato e maturo. Potrebbe rivelarsi la decisione più importante che tu abbia mai fatto nella vita”, si leggeva. E di seguito gli utili consigli: “Porta con te buone scarpe che ti facciano camminare a lungo e correre veloce, pantaloni con molte tasche, pillole per l’acqua, i marchi tedeschi (piccole taglie), batterie, fiammiferi, vasetto con vitamine, cibo in scatola, bevande e sigarette. Tutto quello che porterai sarà consumato o scambiato per informazioni utili. Dovrai sapere quando saltare un pasto, come trasformare i problemi in scherzo ed essere rilassato nei momenti impossibili. Imparare a non mostrare emozioni e non essere pignolo su nulla. Sii pronto a dormire in scantinati, desideroso di camminare e lavorare circondato da pericoli. Rinunciare a tutte le tue abitudini precedenti. Utilizzare il telefono, quando funziona, ridere quando non funziona. Riderai un sacco. Disprezza, non odiare”. La filosofia di questa sorta di Routard in tempo di guerra, è racchiusa in queste parole. Non rinunciare a se stessi, non abbrutirsi, non cedere all’odio per non diventare come gli assedianti. E tutto l’insieme intriso da un potente e dissacrante umorismo nero mentre si raccontavano le bellezze di una città .Un libro che era anche un messaggio per la nuova civiltà che stava per nascere, quella del ventunesimo secolo, affrontando in presa diretta il nodo della sopravvivenza in condizioni urbane estreme. Così, una pagina dopo l’altra, si veniva accompagnati attraverso una città che si arrangiava sperimentando forme di resistenza e di dignità che mettevano alla prova i nervi stimolando la creatività, necessariamente cinica, per vincere il terrore quotidiano.

La mappa di sopravvivenza venne realizzata girando per le strade, parlando con le persone, vivendone gli stessi disagi e gli stessi lutti. Il risultato ottenuto, in un contesto drammatico, fu straordinario. La Sarajevo Survival Guide testimonia come in circostanze tremende, dove l’esistenza delle persone viene resa impossibile, la vita e la cultura sopravvivono, alzano la testa, non s’arrendono. Nella Sarajevo assediata venivano pubblicati giornali, andavano in onda trasmissioni radiofoniche, esistevano luoghi (come le scale dei palazzi o gli angoli riparati dai muri) dove ritrovarsi a giocare a carte, scacchi o al biliardino; gli appartamenti erano adibiti a scuole, le donne si specializzarono in ricette culinarie fatte di nulla, coltivando verdure negli orti di guerra in casa o in qualche fazzoletto di terra tra un palazzo e l’altro. Alcuni esempi? Partiamo dalle bevande: “L’acqua e il tè sono le bevande più consumate in città. Un tempo l’acqua di Sarajevo era nota per la sua purezza. Oggi, prima di essere bevuta, va bollita e mischiata con una pillola. Ne esistono di due tipi: pillola bianca per due litri di acqua, pillola verde per cinque litri di acqua. I problemi nascono quando si possiede una pillola verde e meno di due litri d’acqua. Cosa ci sia dentro le pillole è un segreto che conoscono, forse, solo i funzionari dell’Umprofor, la forza di protezione dell’Onu che detiene il monopolio delle pillole. Alcol, succhi di frutta e latte in polvere sono difficili da trovare e molto costosi e bisogna cercarli al mercato nero”. C’è anche chi, ironicamente, si lamentava: “ Ci hanno mandato latte in polvere, a volte polvere di caffè, polvere di vitamina, e sono riusciti a ottenere anche la polvere d’uovo. Perché mai non hanno inventato la rakija (la grappa) in polvere?”. Si veniva informati che, al quarto piano di un palazzo viveva una donna con la sua mucca: lei all’interno dell’appartamento abbandonato, la mucca sul balcone. O viceversa. Un altro esempio era quello della cultura. Negli scantinati venivano allestiti spettacoli teatrali. I concerti non mancavano mai e non era difficile averne notizia. Tutte le vetrine delle librerie erano andate distrutte e il numero dei romanzi e dei libri di intrattenimento era andato rapidamente scomparendo. Con un crescente interesse per i libri stranieri e per i dizionari. La fame di cultura provocava crampi come quella vera e tutti erano interessati alle altre lingue straniere.

La guida segnalava anche i souvenir : “il più gettonato è la scheggia di mortaio. Si possono trovare ovunque: nelle strade, nelle piazze, sui balconi, all’interno delle abitazioni. I proiettili hanno un prezzo inferiore. Se non si hanno soldi si possono barattare con un buono alimentare”. Anche i regali mostravano una scala di valori radicalmente diversa: ”una bottiglia di acqua pulita, una candela, un pezzo di sapone, shampoo, aglio, cipolla, un secchio di carbone, qualche tronco di legno. Le scarpe di pelle di serpente sono eccellenti per correre da un incrocio all’altro ed evitare i colpi dei cecchini”. Per non parlare, del riscaldamento durante i quattro rigidi inverni di guerra a Sarajevo. Il clima della capitale bosniaca è tipicamente quello di montagna e la temperatura arriva fino a venticinque gradi sotto zero. Per dormire s’indossava qualunque indumento, calze spesse e berretti di lana. Gli alberi dei viali furono tagliati e bruciati e dopo di loro i mobili e, qualche volta ma non sempre, i libri. Nonostante i disagi, c’era parecchia ironia in giro. Ci fu chi disse: “ Lo scorso inverno ha dimostrato che i libri di Ilich Vladimir Lenin bruciano molto bene, dimostrando il calore delle idee del socialismo”. Nell’inverno del 1993, oltre a non esserci elettricità in quasi tutta la città, era un’impresa trovare gas per il riscaldamento. “Il problema è che se il gas veniva aperto quando nessuno se lo aspettava, arrivava anche a esplodere in alcune case e appartamenti, provocando gravi ustioni ad alcuni abitanti di Sarajevo. Così, in un ospedale di Sarajevo, un infermiere, che si stava congelando alla reception, sperava che il gas venisse aperto per potersi riscaldare. Poco dopo vide un gruppo di persone che entravano in ospedale. Erano sporchi di fuliggine e dalle loro spalle e vestiti usciva fumo. Appena li vide, l’infermiere esclama con gioia: E’ arrivato il gas!!”. Agli inizi d’aprile di dieci anni fa, vent’anni dopo l’inizio delle ostilità, il gruppo formato dai giovani artisti sarajevesi conosciuti a livello internazionale per aver prodotto la famosa guida ha presentò il progetto per il museo dell’assedio di Sarajevo ( sottotitolato, l’arte di vivere 1992-1996), promosso dalla municipalità di Sarajevo e da un consorzio promotore dell’idea. Centinaia di testimonianze vennero raccolte rappresentando la memoria di donne e uomini, anziani e bambini che resistettero al più lungo assedio della storia moderna, dal 5 aprile del 1992 al 29 febbraio del 1996. Accanto a materiale video, documenti e fotografie colpivano le raccolte di oggetti di fortuna costruiti durante la guerra.

La guida segnalava anche i souvenir : “il più gettonato è la scheggia di mortaio. Si possono trovare ovunque: nelle strade, nelle piazze, sui balconi, all’interno delle abitazioni. I proiettili hanno un prezzo inferiore. Se non si hanno soldi si possono barattare con un buono alimentare”. Anche i regali mostravano una scala di valori radicalmente diversa: ”una bottiglia di acqua pulita, una candela, un pezzo di sapone, shampoo, aglio, cipolla, un secchio di carbone, qualche tronco di legno. Le scarpe di pelle di serpente sono eccellenti per correre da un incrocio all’altro ed evitare i colpi dei cecchini”. Per non parlare, del riscaldamento durante i quattro rigidi inverni di guerra a Sarajevo. Il clima della capitale bosniaca è tipicamente quello di montagna e la temperatura arriva fino a venticinque gradi sotto zero. Per dormire s’indossava qualunque indumento, calze spesse e berretti di lana. Gli alberi dei viali furono tagliati e bruciati e dopo di loro i mobili e, qualche volta ma non sempre, i libri. Nonostante i disagi, c’era parecchia ironia in giro. Ci fu chi disse: “ Lo scorso inverno ha dimostrato che i libri di Ilich Vladimir Lenin bruciano molto bene, dimostrando il calore delle idee del socialismo”. Nell’inverno del 1993, oltre a non esserci elettricità in quasi tutta la città, era un’impresa trovare gas per il riscaldamento. “Il problema è che se il gas veniva aperto quando nessuno se lo aspettava, arrivava anche a esplodere in alcune case e appartamenti, provocando gravi ustioni ad alcuni abitanti di Sarajevo. Così, in un ospedale di Sarajevo, un infermiere, che si stava congelando alla reception, sperava che il gas venisse aperto per potersi riscaldare. Poco dopo vide un gruppo di persone che entravano in ospedale. Erano sporchi di fuliggine e dalle loro spalle e vestiti usciva fumo. Appena li vide, l’infermiere esclama con gioia: E’ arrivato il gas!!”. Agli inizi d’aprile di dieci anni fa, vent’anni dopo l’inizio delle ostilità, il gruppo formato dai giovani artisti sarajevesi conosciuti a livello internazionale per aver prodotto la famosa guida ha presentò il progetto per il museo dell’assedio di Sarajevo ( sottotitolato, l’arte di vivere 1992-1996), promosso dalla municipalità di Sarajevo e da un consorzio promotore dell’idea. Centinaia di testimonianze vennero raccolte rappresentando la memoria di donne e uomini, anziani e bambini che resistettero al più lungo assedio della storia moderna, dal 5 aprile del 1992 al 29 febbraio del 1996. Accanto a materiale video, documenti e fotografie colpivano le raccolte di oggetti di fortuna costruiti durante la guerra.

“La ricerca prevedeva la raccolta di informazioni su diversi livelli: antropologico, umanitario, culturale, sociologico, politico, psicologico, militare, internazionale. Emerse come da un lato i cittadini di Sarajevo fossero riusciti a dimostrare, nonostante il brutale e strategico terrore a cui erano stati sottoposti, che il lavoro, la creatività, l’intelligenza, l’umanità possono vivere anche in una situazione di inferno come quella dell’assedio. Dimostrando quindi che, in ultima analisi, i cittadini avevano vinto“, raccontò Suada Kapić di FAMA. Che aggiunse come fossero emersi anche gli aspetti opposti come “la perversione dei comportamenti, l’arroganza senza limiti, la totale mancanza di rispetto del prossimo, la facile manipolazione e l’assoluta assenza di visione della realtà. Così ciò che era inconcepibile potesse accadere, accadde“. Prendendo in considerazione le persone e l’assedio come un unico “organismo vivo“, il gruppo FAMA era convinto che il Museo potesse rappresentare una parte importante della “banca di conoscenze umane” utili al mondo globalizzato nella continua lotta per la sopravvivenza. Un’idea concreta per dimostrare a chi vive oggi in situazioni di terrore, di conflitti armati e sociali, di distruzione ambientale, che è possibile salvare la civiltà e rimanere esseri umani anche durante una permanente distruzione durata tre anni e dieci mesi, 1425 giorni, quasi dodicimila morti, decine di migliaia di feriti. Un monito terribilmente forte che, considerati i tanti conflitti come l’attuale che insanguina l’Ucraina invasa dalle truppe di Mosca, non è valso a far comprendere come siano atroci e insensate le guerre.

Marco Travaglini

al 1872, anno di istituzione del Corpo degli Alpini. Alla cerimonia solenne – che ha visto lo schieramento di tutti i reparti della Brigata con le proprie Bandiere di Guerra – hanno partecipato il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il Comandante delle Truppe Alpine – Generale Ignazio Gamba – e il Comandante della Taurinense, Generale Nicola Piasente, il Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero, oltre a numerose autorità civili, militari e religiose.

al 1872, anno di istituzione del Corpo degli Alpini. Alla cerimonia solenne – che ha visto lo schieramento di tutti i reparti della Brigata con le proprie Bandiere di Guerra – hanno partecipato il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il Comandante delle Truppe Alpine – Generale Ignazio Gamba – e il Comandante della Taurinense, Generale Nicola Piasente, il Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero, oltre a numerose autorità civili, militari e religiose.

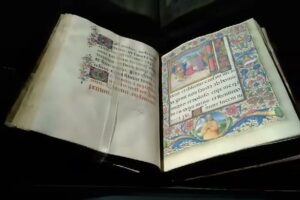

Curata da Ilario Manfredini, la rassegna ricrea la favolosa stagione artistica intrapresa da Domenico Della Rovere e dalla sua nobile famiglia in Piemonte. Nato a Vinovo nel 1442, figlio del conte Giovanni di Vinovo e dalla contessa Anna del Pozzo, studiò teologia all’Università di Torino. La storia dei Della Rovere di Vinovo si intreccia strettamente con quella di Francesco Della Rovere, futuro papa Sisto IV. Nato da una famiglia savonese, benestante ma non blasonata, famoso teologo e abituale frequentatore della corte papale a Roma, Francesco Della Rovere conobbe i fratelli vinovesi Domenico e Cristoforo Della Rovere durante una visita a Chieri presentandosi perfino come membro della loro famiglia pur non avendo un titolo nobiliare. Avevano lo stesso cognome ma non erano congiunti anche se forse tra i due rami della famiglia esiste davvero una lontana parentela. I “Della Rovere” sono infatti originari di Savona dai quali nasceranno varie famiglie tra cui i Della Rovere di Urbino. I tre Della Rovere divennero amici e un tal giorno Domenico e Cristoforo si trasferirono a Roma proprio sotto la protezione di Francesco che qualche anno dopo diventerà papa Sisto IV. A Vinovo Domenico trascorse brevi periodi della sua vita ma fu comunque l’artefice del castello che verrà eretto alla fine del Quattrocento. Alla morte del fratello Cristoforo divenne cardinale e poi vescovo di Torino nel 1482.

Curata da Ilario Manfredini, la rassegna ricrea la favolosa stagione artistica intrapresa da Domenico Della Rovere e dalla sua nobile famiglia in Piemonte. Nato a Vinovo nel 1442, figlio del conte Giovanni di Vinovo e dalla contessa Anna del Pozzo, studiò teologia all’Università di Torino. La storia dei Della Rovere di Vinovo si intreccia strettamente con quella di Francesco Della Rovere, futuro papa Sisto IV. Nato da una famiglia savonese, benestante ma non blasonata, famoso teologo e abituale frequentatore della corte papale a Roma, Francesco Della Rovere conobbe i fratelli vinovesi Domenico e Cristoforo Della Rovere durante una visita a Chieri presentandosi perfino come membro della loro famiglia pur non avendo un titolo nobiliare. Avevano lo stesso cognome ma non erano congiunti anche se forse tra i due rami della famiglia esiste davvero una lontana parentela. I “Della Rovere” sono infatti originari di Savona dai quali nasceranno varie famiglie tra cui i Della Rovere di Urbino. I tre Della Rovere divennero amici e un tal giorno Domenico e Cristoforo si trasferirono a Roma proprio sotto la protezione di Francesco che qualche anno dopo diventerà papa Sisto IV. A Vinovo Domenico trascorse brevi periodi della sua vita ma fu comunque l’artefice del castello che verrà eretto alla fine del Quattrocento. Alla morte del fratello Cristoforo divenne cardinale e poi vescovo di Torino nel 1482. In mostra sono esposte miniature, dipinti, documenti e riproduzioni antiche provenienti da diversi musei e biblioteche in cui si mettono in rilievo anche le fasi del restauro rinascimentale della dimora e del parco. Tra i dipinti in vetrina nelle sale del castello spiccano tre tavolette di Gandolfino da Roreto, una serie di ritratti in cui compaiono personaggi illustri conosciuti da Domenico Della Rovere, come Carlo VIII di Francia e Carlo II di Savoia, detto il Buono, in un quadro realizzato dal chivassese Defendente Ferrari.

In mostra sono esposte miniature, dipinti, documenti e riproduzioni antiche provenienti da diversi musei e biblioteche in cui si mettono in rilievo anche le fasi del restauro rinascimentale della dimora e del parco. Tra i dipinti in vetrina nelle sale del castello spiccano tre tavolette di Gandolfino da Roreto, una serie di ritratti in cui compaiono personaggi illustri conosciuti da Domenico Della Rovere, come Carlo VIII di Francia e Carlo II di Savoia, detto il Buono, in un quadro realizzato dal chivassese Defendente Ferrari. Il maniero rinascimentale sarà sede nel Settecento di una prestigiosa manifattura di porcellane e in seguito accoglierà il collegio della Regia Università degli studi di Torino. Nel 1693 con la morte, senza eredi, dell’ultimo discendente Carlo terminò il ramo vinovese dei Della Rovere e la proprietà fu assegnata al conte Carlo Francesco Delle Lanze, figlio del duca di Savoia Carlo Emanuele II. Oggi il castello, patrimonio del Comune di Vinovo, ospita la biblioteca e in alcune sale vengono organizzate mostre e iniziative culturali.

Il maniero rinascimentale sarà sede nel Settecento di una prestigiosa manifattura di porcellane e in seguito accoglierà il collegio della Regia Università degli studi di Torino. Nel 1693 con la morte, senza eredi, dell’ultimo discendente Carlo terminò il ramo vinovese dei Della Rovere e la proprietà fu assegnata al conte Carlo Francesco Delle Lanze, figlio del duca di Savoia Carlo Emanuele II. Oggi il castello, patrimonio del Comune di Vinovo, ospita la biblioteca e in alcune sale vengono organizzate mostre e iniziative culturali.

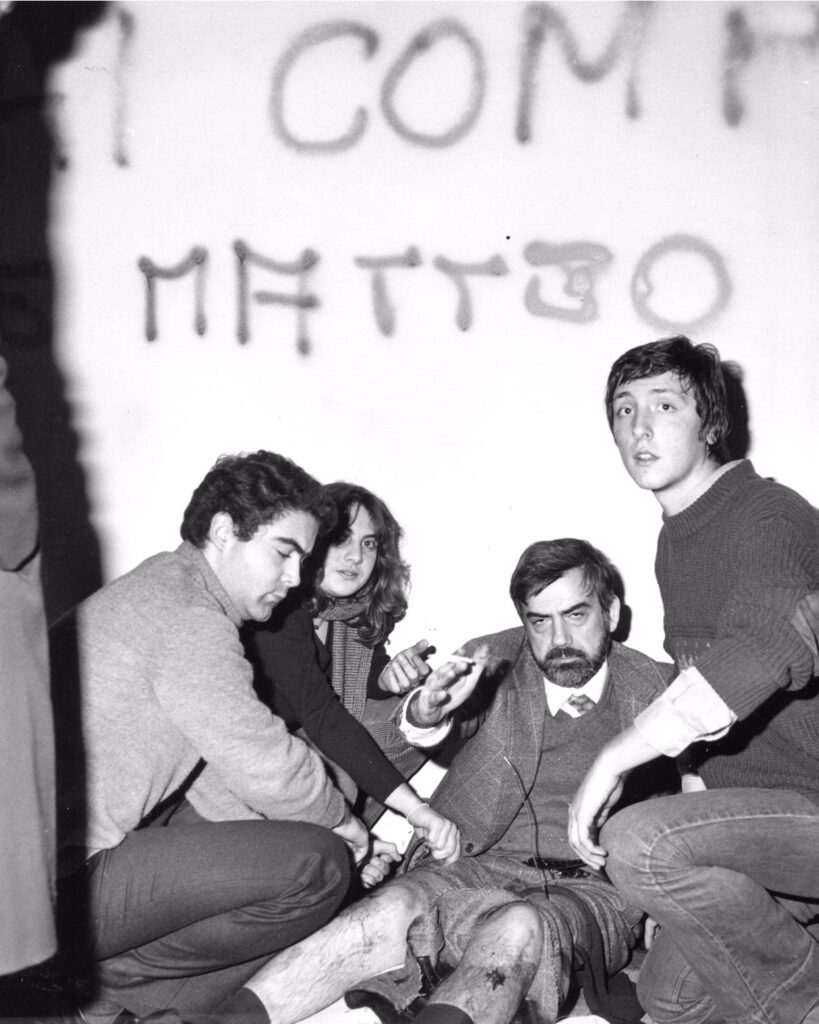

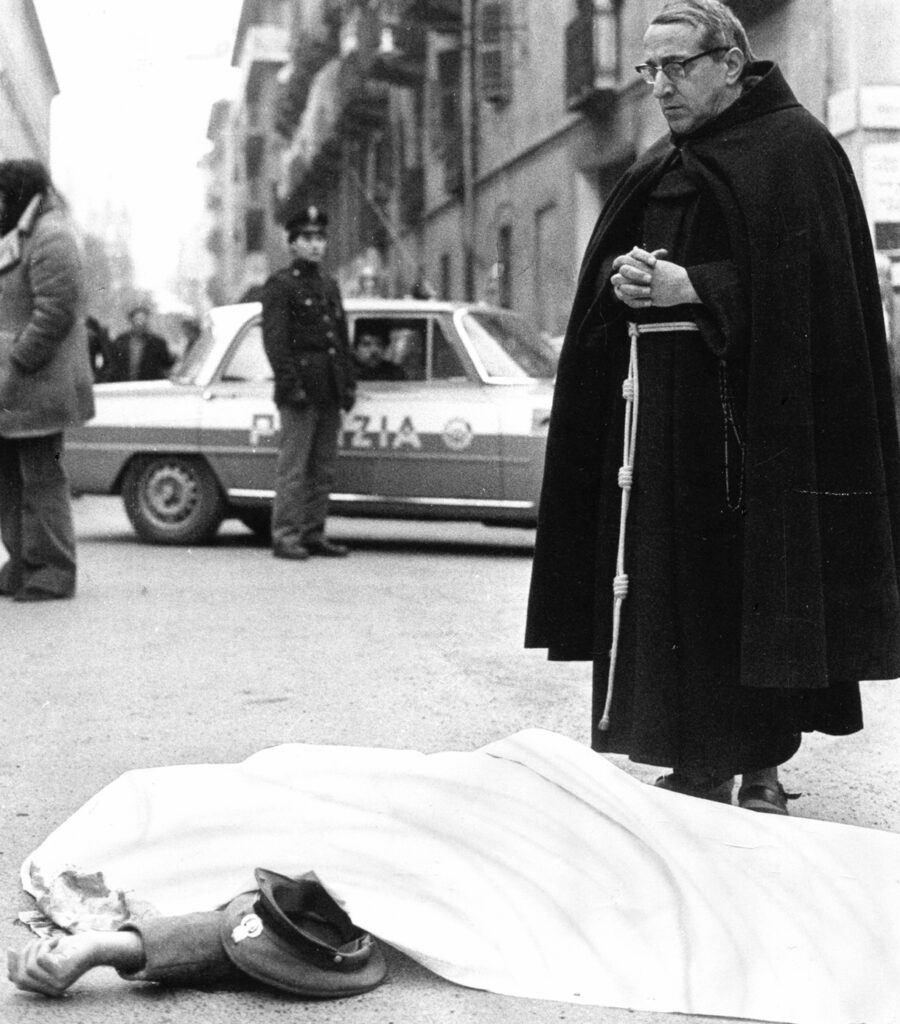

Anche Torino pagò in quel periodo un prezzo di sangue elevatissimo. Fra il 1975 e il 1982, per attentati terroristici, in città furono uccise 22 persone e oltre 70 furono gli invalidati per tentato omicidio. Nel solo 1979, il capoluogo piemontese pianse ben 5 omicidi, tutti ad opera di Prima Linea: da Giuseppe Lorusso (agente di custodia a “Le Nuove”), al giovane diciannovenne (studente all’Istituto “Carlo Grassi” ) Emanuele Iurilli, ucciso accidentalmente in uno scontro a fuoco fra le Forze dell’Ordine e terroristi di Prima Linea in un bar di via Millio, al vigile urbano Bartolomeo Mana (assassinato a Druento durante un assalto alla locale Cassa di Risparmio), fino a Carmine Civitate, proprietario del “Bar dell’Angelo” di piazza Stampalia, anche lui rimasto a terra durante uno scontro a fuoco fra polizia e terroristi e a Carlo Ghiglieno, dirigente Fiat, ucciso in via Petrarca mentre si recava in ufficio. Ma bisogna arrivare e soffermarci all’11 dicembre del 1979, quarantatre anni fa, per addentrarci nel capitolo forse più teatralmente eclatante, vergognosamente firmato ancora una volta in città da Prima Linea. E’ un martedì. Nell’aria si respira già il clima festoso dell’imminente Natale. In via Ventimiglia, nella sede della “SAA-Scuola di Amministrazione Aziendale” (la prima business school italiana, fondata negli anni Cinquanta e specializzata nella formazione manageriale) sono le 15 del pomeriggio e si fa normale lezione nelle varie aule, quando la “normalità” viene bruscamente interrotta dall’irruzione di un commando di terroristi appartenenti a Prima Linea. Loden. Eskimo. Da sotto spuntano fucili, pistole e perfino un kalashnikov. In poco più di mezz’ora, la lettura di un delirante comunicato contro la “scuola dei padroni” e la selezione di dieci “nemici di classe”, 5 studenti del Master e 5 docenti, portati a dimostrazione in corridoio, legati, imbavagliati e brutalmente gambizzati. Ventidue colpi di pistola. Sono la loro firma e l’immagine cruenta della mattanza compiuta. Nel corridoio un fiume di sangue.

Anche Torino pagò in quel periodo un prezzo di sangue elevatissimo. Fra il 1975 e il 1982, per attentati terroristici, in città furono uccise 22 persone e oltre 70 furono gli invalidati per tentato omicidio. Nel solo 1979, il capoluogo piemontese pianse ben 5 omicidi, tutti ad opera di Prima Linea: da Giuseppe Lorusso (agente di custodia a “Le Nuove”), al giovane diciannovenne (studente all’Istituto “Carlo Grassi” ) Emanuele Iurilli, ucciso accidentalmente in uno scontro a fuoco fra le Forze dell’Ordine e terroristi di Prima Linea in un bar di via Millio, al vigile urbano Bartolomeo Mana (assassinato a Druento durante un assalto alla locale Cassa di Risparmio), fino a Carmine Civitate, proprietario del “Bar dell’Angelo” di piazza Stampalia, anche lui rimasto a terra durante uno scontro a fuoco fra polizia e terroristi e a Carlo Ghiglieno, dirigente Fiat, ucciso in via Petrarca mentre si recava in ufficio. Ma bisogna arrivare e soffermarci all’11 dicembre del 1979, quarantatre anni fa, per addentrarci nel capitolo forse più teatralmente eclatante, vergognosamente firmato ancora una volta in città da Prima Linea. E’ un martedì. Nell’aria si respira già il clima festoso dell’imminente Natale. In via Ventimiglia, nella sede della “SAA-Scuola di Amministrazione Aziendale” (la prima business school italiana, fondata negli anni Cinquanta e specializzata nella formazione manageriale) sono le 15 del pomeriggio e si fa normale lezione nelle varie aule, quando la “normalità” viene bruscamente interrotta dall’irruzione di un commando di terroristi appartenenti a Prima Linea. Loden. Eskimo. Da sotto spuntano fucili, pistole e perfino un kalashnikov. In poco più di mezz’ora, la lettura di un delirante comunicato contro la “scuola dei padroni” e la selezione di dieci “nemici di classe”, 5 studenti del Master e 5 docenti, portati a dimostrazione in corridoio, legati, imbavagliati e brutalmente gambizzati. Ventidue colpi di pistola. Sono la loro firma e l’immagine cruenta della mattanza compiuta. Nel corridoio un fiume di sangue.