|

|

|

La mamma chioccia

Nel regno animale la chioccia è la gallina che accudisce i pulcini, proteggendoli dai rischi e controllando le loro mosse.

Nell’ambito umano, viene usato questo termine per designare le mamme che accudiscono i figli in modo maniacale, ossessivo, assillante anziché permettere la loro evoluzione fisiologica: conosco almeno un paio di mamme che vigilano in modo ossessivo sui loro pargoli (uno di questi ha 47 anni….) pensando di sapere cosa sia meglio per loro, provvedendo alle loro (presunte) necessità e prevenendo ogni rischio.

Non mi è chiaro se alla loro “prima volta” le mamme fossero presenti per verificare che tutto filasse liscio.

E’ evidente che anche questo aspetto nella crescita di un individuo porti alla crisi attuale della società, dove la maggior parte dei ragazzi resta nella famiglia di origine fino a tarda età anziché generare una famiglia propria, dove il lavoro non è una meta né un mezzo, poiché pensano i genitori a soddisfare i bisogni dei figli (università, auto, vacanze, svaghi e abbigliamento compresi).

Va notato che è solitamente espletato dalle mamme nei confronti dei figli maschi, per cui c’è da sperare che nelle prossime generazioni siano in prevalenza femmine a nascere, visto che comunque la natalità è in calo.

Non so se sia consolante il fatto che questo è un fenomeno prettamente italiano: ho diversi amici sia in Europa che in altri continenti, ma solo in Italia i ragazzi (particolarmente i maschietti) non sentono la necessità di svezzarsi, di evolversi, di maturare assumendosi responsabilità, comportamenti e godendo di diritti che dalla maggiore età in avanti sono sacrosanti o, almeno, dovrebbero esserlo.

In Germania, in Inghilterra nonostante la crisi economica che ha toccato anch’esse, i giovani cercano di andare a vivere per conto loro, anche condividendo appartamenti in 3-4 persone, pur di raggiungere la loro autonomia. Annelore, madre tedesca di 2 ragazzi poco più che ventenni, mi ha raccontato che al termine delle scuole superiori, lei ed il marito hanno aiutato i figli a trovare un appartamento in affitto e li hanno bonariamente obbligati a farsi una loro vita. I ragazzi studiano, fanno qualche lavoretto per pagarsi gli studi, vitto ed alloggio ma i genitori intervengono nel caso loro, per qualche ragione, non riescano a pagare tutto. Anzi, mi ha chiesto come facciano i nostri ragazzi a non sentire il bisogno di autonomia, di poter organizzare feste, cene a casa loro senza i genitori in mezzo, di poter gestire una propria vita scandendo orari, visite e tutto il resto. Siccome molti dei nostri giovani hanno ancora istinti sessuali, inevitabile che non avendo altro luogo portano a casa la ragazza (o il ragazzo) per il week end cosicché i genitori, anziché disfarsi di un peso, se ne vedono accollare uno ulteriore.

Molti dei giovani intervistati sostengono che sia impossibile trovare lavoro, che i genitori non possano permettersi di pagare loro un affitto, che non abbiano ancora l’età per procreare (atto che piò essere compiuto anche in casa dei genitori, per altro).

E’ evidente che la crisi economica sia soltanto una scusa per giustificare il loro comportamento: moltissimi giovani, in diverse parti del nostro Paese, specie nei Comuni più piccoli, si sono uniti in cooperative, srl o altre forme, per dare vita a veri incubatori di idee, per sfruttare le risorse del luogo, per inventarsi un mestiere o per rilevare un’impresa locale la cui proprietà sia in procinto di cessarne l’attività.

Alcune Regioni, GAL (Gruppi di azione locale), l’UE, alcune Fondazioni indicono periodicamente bandi per l’erogazione di fondi destinati a tali attività, per l’imprenditoria femminile o giovanile ai quali possono accedere quanti siano desiderosi di avviare un’attività o rilevarne una: quanti partecipano secondo voi in percentuale? E quanti sanno anche soltanto dell’esistenza del bando? Come dite? No, sono ancora troppi.

Certo, non dover fare il bucato, stirare, fare la spesa, pulire, pagare le bollette, buttare i rifiuti, andare alle assemblee di condominio è un risparmio di fatica (e di responsabilità) non da poco, ma dove lo mettiamo l’orgoglio? Quando a ventidue anni, terminato il servizio di leva e iniziato un lavoro a tempo indeterminato, dopo due anni di fidanzamento decidemmo di andare a convivere immaginate quale fu la soddisfazione nel vedere la casa tinteggiata, arredata, con la TV, lo studio, il cucinino attrezzato, le piante sul terrazzo, la cantina ed il box, realizzando che avevo sicuramente più di quanto avessi avuto nella casa dei miei.

Essendo il primo nel giro delle amicizie a diventare indipendente, ogni occasione era buona per avere tutti a cena, per assaggiare cosa preparassi loro quella volta, per sentire musica, bere qualcosa nell’angolo bar o guardare qualcosa in TV, anche seduti sul tappeto.

Ebbi la fortuna di abitare alla Crocetta, ma se anche avessi dovuto ripiegare su San Paolo, Pozzo Strada, Barriera di Milano o Madonna di Campagna non avrei avuto esitazioni: parafrasando Enrico di Navarra, potrei dire che la libertà val bene qualche sacrificio.

Da un lato genitori che non hanno spinto più di tanto i figli, dall’altro la crisi, dall’altro ancora l’emulazione (se Mario non va a stare da solo, perché devo farlo io?) hanno portato a questo stato di cose che, inevitabilmente, stanno minando seriamente e profondamente la nostra società: non si fanno figli, non si contribuisce all’aumento del PIL, si contribuisce alla stagnazione dell’economia che, nel nostro contesto, può diventare una stagflazione.

La ricetta per guarire? I genitori devono tornare a fare i genitori, non gli amici; i giovani devono riprendere in mano la loro vita, pensando che dalle loro decisioni non dipende solo la solo vita singola ma il funzionamento ottimale dell’intera società.

Dimostrare a sé stessi prima che agli altri che “volere è potere”; in caso contrario? Non si è furbi, si è poveri incapaci.

Sergio Motta

Quando si parla di inquinamento si pensa subito ai fumi delle fabbriche, agli scarichi delle auto e a tutta una serie di agenti che lavorano all’esterno. Sicuramente la percezione della nocività di tutte quelle sostanze che agiscono al di fuori delle nostre mura è più forte per la semplice ragione che è tutto più visibile e tangibile. Si sottovaluta invece quello che è il pericolo di avvelenamento negli ambienti chiusi e quindi anche all’interno delle nostre case nelle quali si può determinare un mix di sostanze dannose per la nostra salute. Il peggioramento dell’aria negli ambienti chiusi, diventata negli ultimi anni più insalubre e nociva, ha diverse cause, ma quello che complica decisamente la situazione è che attualmente, soprattutto dopo la pandemia, le persone vivono sempre di più in luoghi confinati. L’orientamento è certamente quello di ridurre i consumi energetici grazie anche ad una evoluzione di materiali nell’edilizia che sigillino sempre di più gli interni per ovviare, per esempio, agli eventi climatici estremi. Questo miglioramento in termini di isolamento tuttavia ha un risvolto negativo che corrisponde ad una diminuzione del ricircolo dell’aria e questo è uno dei motivi predominanti del deterioramento della qualità dell’aria all’interno degli ambienti chiusi.

Le altre cause che aggravano le condizioni negli habitat domestici o lavorativi sono le attività praticate dagli umani come per esempio il fumo, l’uso di combustibili solidi, la pulizia e la manutenzione con detergenti e igienizzanti chimicamente tossici, l’utilizzo non appropriato di stufe e camini. Gli agenti inquinanti sono di tre tipologie: chimici, fisici, come per esempio i microclimi, impianti radio e tv ed elettrodomestici, e biologici come muffa, acari, funghi e microrganismi.

Le conseguenze sulla salute causate dell’inquinamento indoor sono diverse e di differente entità e gravità: una semplice tosse, ma anche problemi respiratori e purtroppo il cancro.

Quali sono i suggerimenti che gli esperti danno per tenere sotto controllo l’inquinamento domestico? Sicuramente arieggiare spesso gli ambienti, posizionare piante in grado di assorbire l’anidride carbonica e altre sostanze nocive, non fumare, non creare condizioni che favoriscono l’umidità, utilizzare intonaci antimuffa, usare il deumidificatore e il depuratore d’aria, ridurre l’uso di deodoranti per l’ambiente. Inoltre è consigliato di non eccedere con l’utilizzo di detergenti e sostanze chimiche nella pulizia e non fare miscele pericolose come unire candeggina e ammoniaca. Riguardo a quest’ultimo punto è bene, prima di procedere con la detersione, leggere quali sono le dosi indicate e utilizzare i tappi o i piccoli contenitori per calcolarle. È bene anche ricordarsi di limitare al massimo l’uso di pesticidi e insetticidi, veri e propri veleni per il nostro corpo e quello dei nostri amici animali.

C2 presente negli ambienti chiusi

Apertura finestre per il cambio d’aria importantissime anche per non fare accumulare umidità

Pulire filtri condizionatore

Vestiti tintoria farli arieggiare

MARIA LA BARBERA

UniTo, Biancone: “ecco il Bilancio Pop”

Il Bilancio POP è uno strumento innovativo diffuso in America, Canada, Australia e Nuova Zelanda, e adottato da alcuni enti pubblici e istituzioni in Italia, tra questi l’Università di Torino – prima università italiana ad averlo implementato all’interno delle proprie politiche di Ateneo.

Si tratta di una forma di bilancio che va oltre i tradizionali bilanci finanziari, concentrandosi anche sugli aspetti sociali, culturali e ambientali. In particolare, il Bilancio POP cerca di mettere in luce l’impatto delle politiche dell’Ateneo sulla comunità e su diversi gruppi di popolazione, come studenti, personale accademico, amministrativo e cittadini.

È per questo motivo che nella realizzazione del suo secondo Bilancio POP, UniTo ha deciso di porre un focus particolareggiato sui temi ritenuti più importanti dai propri portatori di interesse.

Attraverso la competenza e la tecnologia messa a disposizione dal Dipartimento di Management e dall’Università degli Studi di Torino, con il coordinamento del gruppo di ricerca guidato dal Prof. Paolo Biancone, sono stati analizzati i sentimenti dell’utenza in riferimento agli argomenti e alle tematiche trattate nel primo bilancio POP realizzato nel 2023, mappando più di 40 canali social tra cui Facebook, Twitter, Instagram e definendo quali argomenti e tematiche abbiano generato un sentimento negativo o positivo.

I temi che hanno suscitato maggiore interesse sui social sono stati analizzati dalla Governance di Ateneo che ha conseguentemente dettato le linee guida di redazione di questo documento.

Tutte le tematiche trattate considerano il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), la Relazione sulle Performance in coerenza con il Piano Strategico di Ateneo 2021-2026.

Impostazione, redazione e applicazione dell’approccio e rispetto delle linee guida e standard sono stati definiti dal Comitato Scientifico (Paolo Pietro Biancone, Silvana Secinaro, Valerio Brescia, Davide Calandra) applicati dal Comitato tecnico (Valerio Brescia, Davide Calandra, Federico Lanzalonga, Federico Chmet, Ginevra Degregori, Michele Oppioli, Lara Demarchi, Rita Tamburrini, Federica Bassano).

Le informazioni contenute nel Bilancio POP sono il frutto dell’elaborazione dei dati forniti dalle diverse Direzioni di UniTo, in collaborazione con i Dipartimenti, le Aree e gli uffici di supporto e tutto il personale di UniTo coinvolto nel raggiungimento dei risultati messi in evidenza nel report.

Commenta il prof. Paolo Biancone: Il Bilancio POP si distingue dal bilancio integrato o dal bilancio sociale per la sua forte orientazione alla chiarezza, all’accessibilità e al coinvolgimento dei principali portatori di interesse (non esperti di contabilità e bilancio). Non si limita a rendicontare performance e impatti, ma li traduce in un linguaggio comprensibile a tutti, con l’obiettivo di rafforzare la fiducia, stimolare la partecipazione e rendere realmente fruibili i contenuti economici e sociali. A differenza degli altri modelli, il bilancio POP nasce per essere uno strumento di comunicazione pubblica e dialogo con la comunità, basato su criteri di comprensibilità, inclusione, diffusione capillare e rappresentazione del valore pubblico generato, integrando anche tecnologie digitali di raccolta del bisogno e strumenti partecipativi.

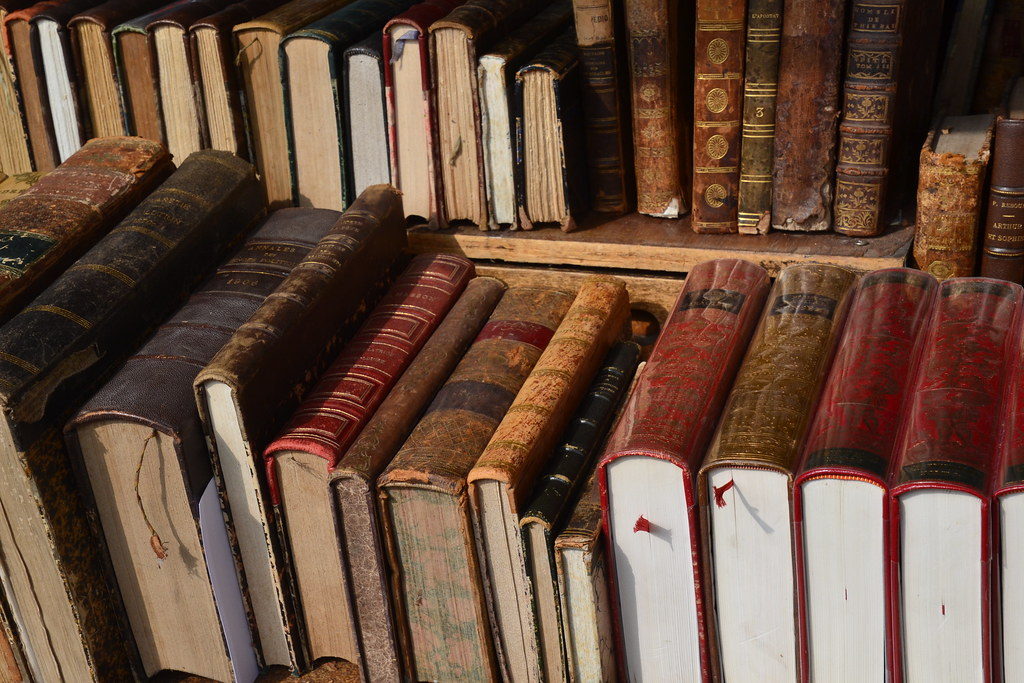

Il Salone del libro è importante per Torino, ma anche per l’Italia tutta. L’affluenza e’sempre in aumento e questo vuol dire che leggere è una attività fondamentale a cui non si rinuncia, fortunatamente; attraverso i libri ci arricchiamo, sono uno strumento essenziale per la nostra crescita intellettuale, morale e spirituale, ogni volume che leggiamo lascia una traccia, sempre.

Torino e’ nota anche per le sue diverse e straordinarie biblioteche e alcune, oltre che rappresentare luoghi di culto per il lettore e lo studioso, rivestono una grande importanza storica e monumentale.

Tra le molte esistenti eccone alcune molto importanti, simbolidella Torino dedita alla cultura e alla formazione.

Biblioteca Reale conserva circa 200.000 volumi, una ricchezza voluta da Carlo Alberto di Savoia-Carignano. La prestigiosa collezione di volumi e disegni importanti come i 13 autografi di Leonardo Da Vinci e il suo Codice del Volo degli uccelli. Nel 1942 venne inaugurata la nuova sede con importanti e preziosi arredi, dopo la Seconda Guerra Mondiale divento’ una biblioteca pubblica. Fanno parte del complesso museale anche il Palazzo reale, L’Armeria, la Cappella della Sindone, la Galleria Sabauda, il Museo di Antichità e i Giardini Reali.

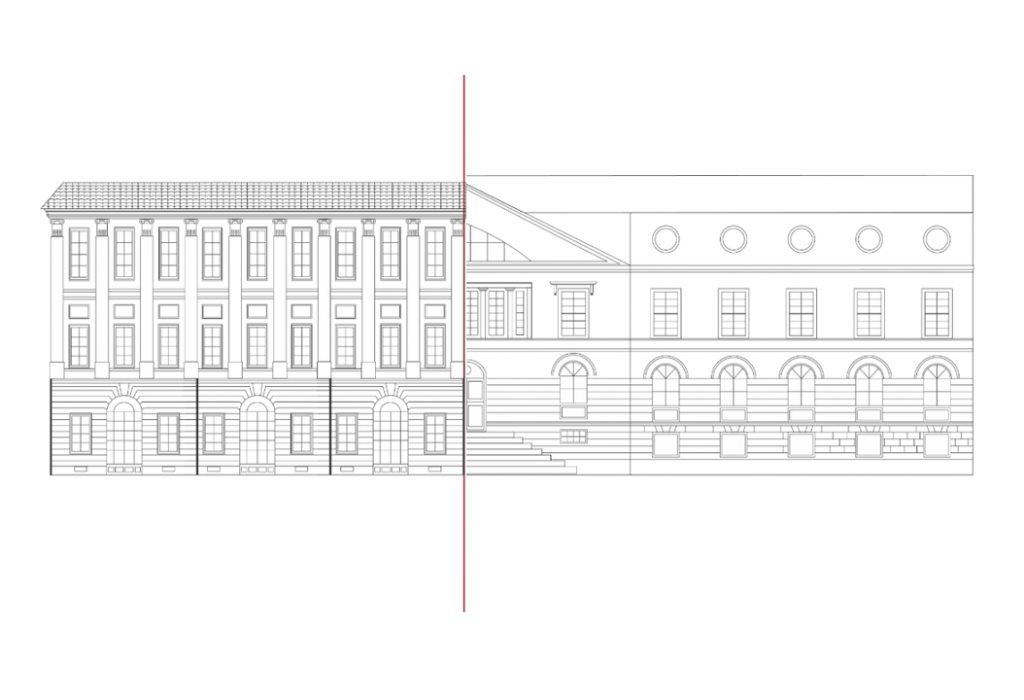

Biblioteca Nazionale Universitaria

Fondata all’incirca nel 1723 per volontà di Vittorio Amedeo II di Savoia che realizzò l’accorpamento della raccolta del Comune, quella della Regia Università e i libri della corona, oggi e’ una biblioteca statale pertinente alla direzione del Ministero della Cultura. Nel 1957 comincio’ l’edificazione della sede attuale, in piazza Carlo Alberto, che terminò nel 1973 con il trasferimento del patrimonio dai locali di via Po, dove si sviluppò il grave incendio del 1904 che distrusse molte delle 4.500 unita’ presenti. Nella collezione attuale troviamo manoscritti in lingua ebraica, in greco, in latino, 1600 incunaboli che ci riportano agli albori della stampa e quindi alle meta’ del 1450, incisioni e disegni di inestimabile valore.

Archivio di Stato

Composto da 4 sezioni e’ risultato di una storia secolare che in origine era il Tesoro di carte dei Conti Savoia risalente al XII secolo anche se i primi atti che ne documentarono l’esistenza sono del XIV.

La biblioteca oggi e’ suddivisa in 3 settori: quella antica che custodisce volumi dal Medioevo al 1800, la nuova che contiene libri fino al 1930 circa e la corrente che arriva all’epoca attuale.

Sono conservati anche periodici, riviste scientifiche, dossier e studi culturali italiani e stranieri stampati dal 1593 fino ai giorni nostri.

Biblioteche Civiche Torinesi

Con 18 sedi in citta’ e punti di servizio in 2 ospedali e 3 carceri, le Biblioteche Civiche Torinesi rappresentano un patrimonio condiviso di saperi e un ponte tra culture e generazioni. Sono a disposizione oltre 500.000 libri, un tesoro di inestimabile di ricchezza culturale messo a disposizione dei cittadini. Spiccano tra le varie sedi edifici storici come Villa Amoretti, il Mausoleo della Bela Rosin o Andrea della Corte e altri piu’ moderni come il Dietrich Bonhoeffer, Natalia Ginzurg e poi il Bibliobus che sosta ogni giorno in diverse parti della citta’. Oltre alla consultazione e al prestito librario la biblioteca organizza eventi, corsi e laboratori dedicati alle varie fasce d’eta’ e diversi gruppi di lettura.

Centro Studi Piemontesi

La biblioteca e’ nata nel 1969 in concomitanza con la fondazione del centro stesso che raccoglie volumi relativi alla cultura piemontese come la sua storia, la letteratura, il teatro, l’economia, l’arte, la civilta’. La racconta e’ di circa 18.000 volumi moderni e 400 edizioni antiche, con un catalogo in costante aggiornamento anche in digitale su cui sono gia’ stati caricati 8.000 libri. E’ articolata in differenti fondi particolari legati ai maggiori donatori come Mario Becchis o Renzo Gandolfo.

Centro Gobetti

Con una collezione, tra monografie e opuscoli, di 75.000 testi il centro e’ specializzato su alcune figure e correnti della cultura e della politica italiana del Novecento, sulla vicenda nazionale dall’Unità ai giorni nostri e sulla storia del pensiero politico contemporaneo. E’ un punto di riferimento per gli studiosi dell’antifascismo in chiave liberaldemocratica, per i cultori del pensiero di Piero Gobetti, Ada Prospero e Norberto Bobbio. Dal 1998 il centro e’ inserito nel Sistema Bibliotecario Nazionale e nel 2016 alcuni dei fondi librari sono stati trasferiti al Polo al ‘900 insieme a una parte della sua biblioteca generale.

Maria La Barbera

Toglietele il vino…

Chi ha visto il film “Vacanze di Natale” ricorderà sicuramente la scena in cui la signora Covelli, mamma di Christian De Sica,comincia a frignare perché ormai a Cortina arrivano anche proletari, persone non abbienti, i “Torpigna” per intenderci.

Il marito, seraficamente, dice ai commensali: “Levateje er vino”.

Evidentemente non è una cosa solo di oggi farsi prendere da facili isterismi se qualcosa non rispecchia i nostri desideri, se fantasmi minano la nostra confort zone.

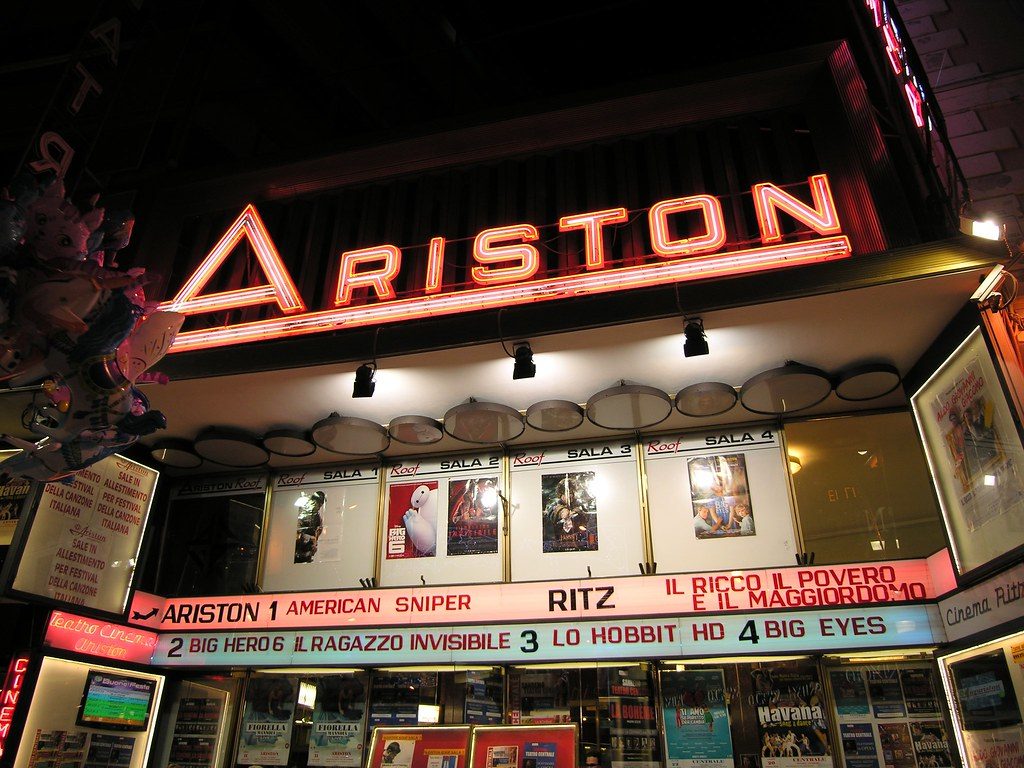

E’ di questi giorni la notizia che il Festival della Canzone Italiana, che si tiene a Sanremo dal lontano 1951, non verrà più affidato direttamente dal Comune di Sanremo alla RAI, ma l’aggiudicazione avverrà a seguito di una gara, come prevedere il Codice degli appalti.

Immediate la reazioni di chi conosce a mala pena la differenza tra gara d’appalto, gara automobilistica e gara canora.

Tra le perle reperite sui social brilla il commento di una persona che ha sostenuto con veemenza che è dal 1951 che il “festival di Sanremo” viene trasmesso in TV dal teatro Ariston: a parte che non si chiama Festival di Sanremo ma, come ho scritto sopra, “Festival della canzone italiana” e, dunque, potrebbe essere trasmesso anche da Campione d’Italia, enclave italiana in Svizzera, viene trasmesso in TV solo dal 1954, anno in cui la TV cominciò le sue trasmissioni (infatti nel 2024 si sono festeggiati i 70 anni della TV ed i 100 della radio) mentre prima era trasmesso in radio e, soprattutto, è solo dal 1977 che si svolge al teatro Ariston, mentre fino ad allora la sede del festival era nel Casinò municipale.

Il vero problema di molte, troppe, persone è non documentarsi minimamente su cosa stia alla base di una decisione, di voci presunte o reali riguardo un evento.

Il format attuale del festival fu creato da Pippo Baudo che, parecchi anni fa, lo regalò alla RAI che, quindi, può legittimamente organizzare il festival dove vuole mantenendo lo stesso format. Inoltre, continuerebbe a chiamarsi Festival della canzone italiana anche trasferendosi a Torino (ipotesi più accreditata), Sassari, Merano, Catanzaro, Termoli o Ravenna.

Allo stesso modo il Comune di Sanremo, appaltando la realizzazione di un evento canoro avente altro nome (ad esempio “Festival di Sanremo”) potrà creare il format preferito con l’emittente che si aggiudicherà la gara.

E’ palese che, come sempre più spesso notiamo ovunque, chi sa non ha bisogno di divulgare mentre chi non sa sente la necessità di criticare parlando di cose totalmente sconosciute.

L’attaccamento morboso verso un nome, un evento, un’abitudine dimostrano solo l’incapacità di verificare le informazioni, analizzare i problemi, valutare pro e contro e trarne conclusioni, racchiuse in un parere espresso con maniere civili.

Uno dei grossi problemi della nostra epoca, della nostra società è credere a prima vista a ciò che si legge in prima battuta: se siamo fortunati, leggeremo una fonte attendibile, se no saremo incappati in una delle fake news che quotidianamente ci bersagliano.

Un paio di anni fa alcune emittenti trasmisero una campagna di promozione sociale contro le fake news: evidentemente l’effetto è già svanito e ora tutti tornano a giurare che la loro versione dei fatti sia l’unica corretta, in pieno stile fanatismo.

Citavo Torino poc’anzi perché pare che per la prossima edizione del Festival della canzone italiana, la nostra città sia la più adatta, per la presenza del Centro di produzione RAI, dell’auditorium Arturo Toscanini, della direzione ICT, del teatro Regio e dell’Inalpi arena che consentirebbero non soltanto una qualità eccelsa dell’evento, ma anche un risparmio nei costi di trasferta.

Ma l’approssimazione, i presupposti, i preconcetti sono alla base di ogni analisi errata e, ça va sans dire, di ogni risposta fuori luogo, non di rado ridicola. Anche senza vino.

Sergio Motta

Giovedì 27 marzo, alle ore 17,30, la Casa del Teatro, nell’ambito della Biennale della Democrazia, ospiterà una lectio magistralis di Giorgia Serughetti, professoressa associata in Filosofia Politica presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano Bicocca dal titolo “Conflitto e non violenza: la sfida della democrazia”. Qual è la differenza tra conflitto e guerra e tra conflitto e violenza? È possibile gestire politicamente le differenze umane, gli antagonismi, le incomprensioni senza cedere all’ingiustizia e alla distruzione?

La lezione risponde a simili interrogativi affrontando le forme e i significati del potere, nella vita personale come in quella pubblica. Propone inoltre una pedagogia dell’eguaglianza come nutrimento della convivenza democratica e via d’uscita della spirale della violenza e della guerra.

L’incontro fa parte del progetto “Convivio esperienze di crescita e conoscenza”, momenti di dialogo e approfondimento legati a specifiche tematiche affrontate dagli spettacoli della stagione teatrale. Infatti, a seguire, alle 19.30, andrà in scena “Il contrario di me. Il cavallo bianco è il cavallo nero”, spettacolo prodotto dalla Fondazione TGR! Terzo capitolo de La Repubblica di Platone, che si ispira al mito del carro e dell’auriga con Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci, anche autori insieme al regista Emiliano Bronzino, e Maria José Revert Signes.

Il ciclo di appuntamenti proseguirà con altri due incontri in collaborazione con importanti istituzioni culturali, giovedì 24 aprile l’appuntamento sarà con Piergiorgio Odifreddi, dedicato al mondo della scienza, e con l’Associazione Centro Scienza Onlus. Successivamente il pubblico potrà assistere all’anteprima dello spettacolo “Albert ed io”, dedicato al grande fisico. Lunedì 19 maggio sarà la volta di Noemi Vola, autrice e illustratrice di grande bravura, che terrà un intervento con cui si anticiperà il debutto dello spettacolo “Sulla vita sfortunata dei vermi” tratto proprio dal famoso libro della scrittrice, edito da Corraini edizioni.

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus

Corso Galileo Ferraris 266

Tel. 01119740260

Mara Martellotta

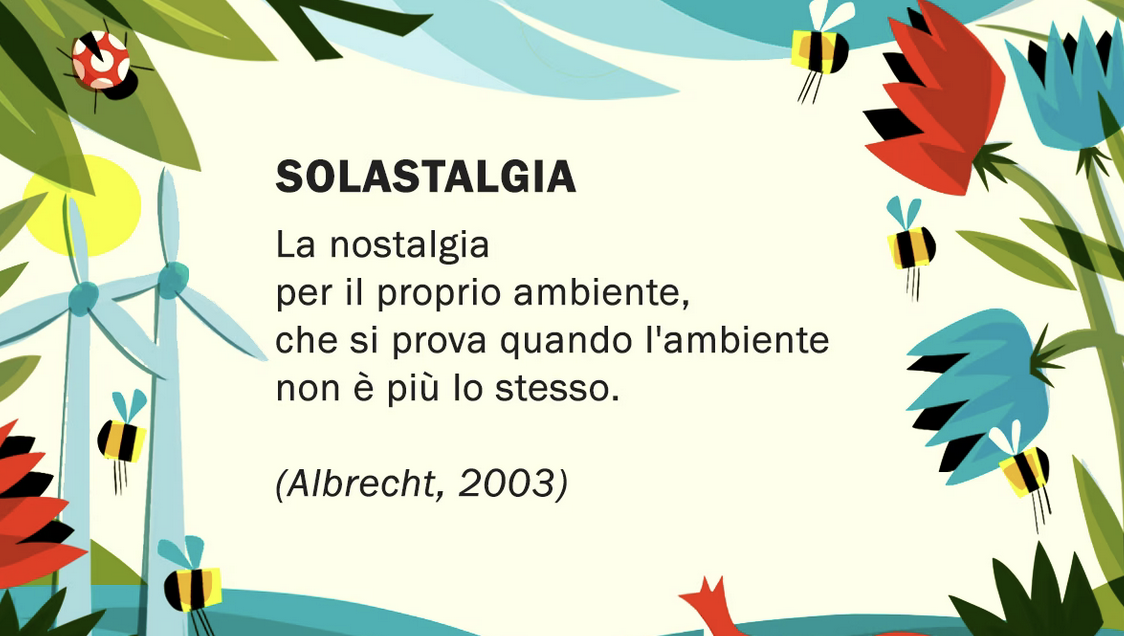

Coniato dal filosofo Glenn Albrecht dell’universita’ di Newcastle in Australia, “solastalgia” e’ un neologismo che deriva dalla fusione di “solace” e “nostalgia”, che insieme creano la nostalgia della conforto. È un termine che indica il senso di malessere che si genera quando l’ambiente circostante viene maltrattato, danneggiato e deturpato. A dar vita a questa “patologia del luogo” sono fenomeni climatici estremi come tempeste e alluvioni, ma anche fuoriuscite di petrolio e altri disastri causati dall’uomo. Quando i territori a cui apparteniamo, quelli delle nostre radici, non sono piu’ riconoscibili ai nostri occhi e alla nostra memoria questo puo’ causare stress, ansia e malessere.

Ci si sente come se quei luoghi, che rappresentano la nostra identita’ ci fossero stati portati via, si crea un senso di smarrimento dovuto alla trasformazione della nostra casa, di quello spazio che ha la funzione di rifugio e di sicurezza sia fisica che psico-sociale. Albrecht comincio’ a parlare di solastalgiariferendosi alle vicende dell’ Upper Hunter Valley che vennemodificata, meglio dire stravolta, a causa delle operazioni di estrazione mineraria che avevano causato nei suoi abitanti importanti problemi di umore, rabbia e senso di frustrazione.

Gli interventi dell’uomo sull’ambiente naturale, sempre piu’spesso, hanno risvolti funesti non solo sul sistema ecologico, ma anche sugli esseri umani che lo vivono e che non lo riconoscono piu’ come loro habitat originario. Questo fenomeno nostalgico, sfortunatamente, non e’ piu’ ricollegabile unicamente a singoli eventi, ma lo si puo’ trattare a livello globale a causa della massiccia attivita’ di antropizzazione che incede inarrestabile e di frequente in maniera irrispettosa. Quest’anno siamo rimasti tutti sorpresi dal caldo record e innaturalmente protratto al sud e dai violenti temporali al nord che hanno avuto il potere di distruggere paesaggi naturali e urbani; ognuno di noi guarda a questi fenomeni estremi con preoccupazione perche’ compromettono la possibilita’di previsione, di poter pianificare molte attivita’, ma soprattutto creano la sensazione di non essere al sicuro nel proprio ambiente.Si da’ origine cosi’ alla “ecoansia” che produce molti dubbi sul futuro, impedisce di progettare soprattutto ai giovani che gia’ da tempo hanno cominciano a ribellarsi. Diversi sono, infatti, gli interventi attivi di ragazzi, conosciuti e non, che alle conferenze dell’Onu o alle manifestazioni in piazza con determinazionedenunciano lo sfruttamento del pianeta, urlano la loro paura per il futuro chiedendo uno stop all’utilizzo indiscriminato e dannosodel nostro pianeta. Da una parte il progresso dall’altra la necessita’che questo sia sostenibile e riguardoso, generazioni a confronto sull’avvenire, ma di sicuro un malessere ecologico sempre piu’diffuso nel presente.

MARIA LA BARBERA

Silvio Magliano (Lista Cirio), primo firmatario della proposta ha detto che: “la norma nasce anche dall’ascolto delle realtà associative che hanno raccolto le testimonianze delle vittime, donne e uomini che hanno avuto il coraggio di denunciare. CI sono organizzazioni criminali che pensano di fare leva sui sentimenti, con questa legge vogliamo dare un segnale per non lasciare sole le vittime”.

Gianna Pentenero (Pd), relatrice di opposizione, ha sottolineato: “con questa legge vogliamo informare il maggior numero di persone sul fenomeno e formare gli operatori che si occupano delle vittime, per questo abbiamo voluto presentare un emendamento che prevede una stretta sinergia tra Terzo settore e servizi territoriali sulle dipendenze. L’Osservatorio ci permetterà di raccogliere maggiori elementi e di ampliare il raggio d’azione”.

La legge prevede che la Regione, in coordinamento con i Servizi Pubblici per le Dipendenze (Ser.D), stipuli convenzioni con gli enti del terzo settore per realizzare interventi di sostegno psicologico alle vittime, assistenza nella fase di denuncia, supporto alle famiglie, attività informative, formative e di sensibilizzazione sul fenomeno e sulla possibilità di rivolgersi ai servizi per chiedere aiuto.

Prevede inoltre l’istituzione presso l’Osservatorio epidemiologico delle dipendenze di una specifica sezione dedicata alla dipendenza affettiva e la possibilità per la Regione di costituirsi parte civile nei procedimenti penali. Lo stanziamento iniziale è di 50 mila euro l’anno per il prossimo triennio.

Sono intervenuti a favore del provvedimento Giulia Marro (Avs), Davide Buzzi Langhi, Annalisa Beccaria (FI), Luigi Icardi (Lega), Pasquale Coluccio, Sarah Disabato (M5s), Gianluca Godio, Marina Bordese (FdI), Emanuela Verzella (Pd), Vittoria Nallo (Sue).

Ufficio Stampa CRP

Libri in soffitta

Da una statistica di pochi anni fa è emerso che gli italiani sono tra i peggiori lettori in Europa, con una media di meno di un libro a testa all’anno.

Questo significa che, facendo la media con me che ne leggo almeno venti l’anno, c’è qualcuno che ne legge uno ogni vent’anni.

E’ evidente che, rispetto a qualche decennio fa, qualcosa si sia guastato: disaffezione nei confronti della cultura, deviazione verso altri mezzi (PC, TV, smartphone), incapacità della scuola di trasmettere passione per la lettura.

Gli effetti si sono manifestati in breve tempo e sono sotto gli occhi di tutti: incapacità di confrontarsi con idee diverse dalle nostre, analfabetismo funzionale (in Italia il 70% degli adulti non comprende il significato di un testo), incapacità di mandare a memoria un testo anche breve.

Eppure, la cultura è alla portata di tutti; a parte gli e-book ormai reperibili ovunque a costo zero, tutte le città hanno librerie che vendono libri usati a 2-3 euro: se davvero uno vuole, rinunciando a qualche sigaretta o a qualche caffè ogni settimana, scegliendo con più attenzione cosa mettere nel carello della spesa può reperire i due-tre euro, anche solo una volta al mese, e leggere almeno un libro.

E’ impossibile non trovare un genere di proprio gradimento: dalle biografie ai romanzi, dai saggi alle guide turistiche, ai manuali ci sono migliaia di titoli che aspettano soltanto di essere letti.

E che dire del book crossing, quella pratica ormai presente in tutti i Comuni, per cui una persona può prendere un libro gratuitamente e riportarlo dopo averlo letto, oppure prenderne uno mentre se ne lascia un altro, senza contare che ogni Comune, anche piccolo, ha un sua biblioteca civica oltre a biblioteche tematiche, o Nazionali, o storiche che si possono frequentare gratuitamente per leggre in loco o che consentono di portare i libri a casa.

E’ evidente che non sia la mancanza di disponibilità a generare il fenomeno della non lettura, quanto piuttosto quello della mancanza di volontà, della cattiva abitudine di non leggere.

In casa mia, fin da piccolo, ed in quella dei miei nonni paterni, i libri sono stati sempre presenti; alle scuole medie, inoltre, il compianto Professor Pastore, docente di italiano, latino, storia e geografia ci invogliava a leggere un libro alla settimana, portati da lui o da noi, e poi ci chiedeva un riassunto. Nessuno era esentato dal quel “volontariato”.

Se i genitori togliessero il cellulare ai bambini al ristorante e dessero loro un libro, anche solo da colorare sarebbe già un primo avvicinamento ai libri; se quegli stessi genitori riprendessero la sana abitudine di leggere un libro a letto ai pargoli anziché rimbecillirli dando loro lo smartphone o lasciandoli da soli per potersi immergere nella tv spazzatura avremmo una serie di vantaggi che non sto ad elencare.

Diventare genitori è un diritto, non un obbligo e, in quanto diritto, occorre meritarlo. Il QI in calo per la prima volta nell’evoluzione umana, è la dimostrazione che questo non si trasmetta geneticamente (o, almeno, non solo) perché ho conosciuto persone intelligentissime nate da genitori molto, molto meno intelligenti dei figli; usare la calcolatrice anziché sforzarsi di compiere calcoli anche elementari mentalmente o, tutt’al più, con carta e penna, non dover più mandare a memoria poesie o brani, non scrivere più i temi a scuola hanno avuto come unici risultati un impoverimento del lessico, l’analfabetismo funzionale e, appunto, un calo del QI.

Pensate che bello stipulare un contratto capestro con una controparte che non comprende cosa vi sia scritto: a parole parlo di una cifra e di alcune prestazioni, nel contratto indico tutt’altro. Oppure che dovendo leggere la propria cartella clinica non comprende se la situazione sia grave e quanto.

Una volta i genitori erano fieri di avere un figlio laureato, o ufficiale di una forza armata, o calciatore famoso; non sarebbe bello, oggi, avere almeno un figlio colto?

Sergio Motta