IL COMMENTO di Pier Franco Quaglieni

Lo scandalo e l’arresto del principe Andrea, fratello del re d’Inghilterra, stanno scuotendo la monarchia inglese. I repubblicani inglesi hanno colto la palla al balzo per riproporre la questione istituzionale. Non darò giudizi storici sulla monarchia inglese, anche se è difficile valutarla negativamente perché ben radicata nella storia inglese. La monarchia del Regno Unito non si è mai macchiata di colpe come quella italiana, che ha ceduto al fascismo, tradendo lo Statuto e conducendo a una guerra devastante. I re e le regine inglesi hanno saputo stare al loro posto. Alcuni componenti della famiglia reale non sono stati esemplari e sicuramente molti appannaggi appaiono ingiusti e anacronistici.

Lo scandalo e l’arresto del principe Andrea, fratello del re d’Inghilterra, stanno scuotendo la monarchia inglese. I repubblicani inglesi hanno colto la palla al balzo per riproporre la questione istituzionale. Non darò giudizi storici sulla monarchia inglese, anche se è difficile valutarla negativamente perché ben radicata nella storia inglese. La monarchia del Regno Unito non si è mai macchiata di colpe come quella italiana, che ha ceduto al fascismo, tradendo lo Statuto e conducendo a una guerra devastante. I re e le regine inglesi hanno saputo stare al loro posto. Alcuni componenti della famiglia reale non sono stati esemplari e sicuramente molti appannaggi appaiono ingiusti e anacronistici.

Lo storico Mario Viana scrisse un libro dal titolo che poteva sembrare paradossale: La monarchia (italiana) costava meno. Allora le affermazioni di Viana sembravano veritiere, ma oggi è impossibile fare confronti perché la monarchia è finita nel 1946. Il costo del regime monarchico è uno dei temi più frequenti della propaganda repubblicana e, in effetti, le corti con i loro dignitari e cortigiani appaiono fuori dalla realtà moderna: un privilegio non giustificabile. Ma non sempre sono trasparenti i costi reali delle istituzioni. La virtus repubblicana ha un fascino di sobrietà, a partire dalla repubblica ateniese e romana, che può superare quello monarchico fondato sulla tradizione. La repubblica appare il sistema più vicino alle istanze popolari, ma nessuna posizione va assolutizzata perché il giudizio definitivo è legato solo alla dura lezione dei fatti.

La monarchia dovrebbe offrire una certa imparzialità che la repubblica non può garantire, ma il discorso va verificato caso per caso, a diretto contatto con la storia politica di un popolo. Lo scandalo della monarchia inglese è grave perché gli “arcana imperii” sono stati cancellati da una situazione che la società mediatica non consente più di nascondere. E questo vale per tutti i regimi democratici, perché quelli autoritari o totalitari sono ancora in grado di occultare la realtà. Ad esempio, della vita privata di Putin e dei suoi familiari non sappiamo nulla. Certo, il fatto che gli scandali vengano a galla può anche essere di per sé un fatto positivo, e non da oggi. Già il Vangelo lo metteva in evidenza. Il discredito che si addensa sulla famiglia reale mette invece in crisi il sistema monarchico, soprattutto perché la pulizia attorno al principe è stata fatta in ritardo e non dalla famiglia reale, che ne esce fortemente indebolita.

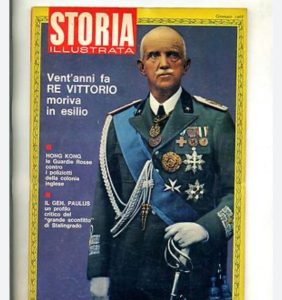

Ad ottant’anni dalla fine della monarchia italiana dobbiamo ricordare l’alto profilo morale del re Umberto II, che partì per l’esilio per evitare una possibile guerra civile. Quel re diceva che la monarchia non poteva accontentarsi del 51 per cento dei consensi: una riflessione che può valere anche per la monarchia inglese. La figura di Umberto e la sua dignità vengono oggi compromesse dalla leggerezza un po’ guascona di chi si vanta, in modo disinvolto e strafottente, di essere venuto più volte in Italia a pranzare quando il nonno era destinato a morire in esilio. A Ginevra, nell’anniversario della sua morte, una casa d’aste batterà molte onorificenze appartenute all’ultimo re. Non c’è ovviamente nessuno scandalo, ma la notizia appare piuttosto squallida e sta suscitando forti critiche. C’è da sperare che sia una notizia infondata o distorta. Attorno agli ultimi Savoia lo scandalismo è stato spesso di casa e ha avuto effetti devastanti, a volte in modo ingiusto o esagerato.

LETTERE scrivere a quaglieni@gmail.com

LETTERE scrivere a quaglieni@gmail.com

Cent’anni fa moriva in esilio a Parigi il 15 febbraio 1926 Piero Gobetti a cui verranno dedicate celebrazioni sontuose, in fondo assai poco gobettiane, se consideriamo il rifiuto della retorica che caratterizzò il giovane torinese. Figlio di un droghiere di provincia trasferito a Torino, Gobetti è l’esempio di come una scuola seria possa riscattare le origini modeste ed aprire i giovani alla cultura. Questo resta il suo primo insegnamento del tutto trascurato. Certamente fu un giovane prodigioso che seppe bruciare i tempi e diventare protagonista della vita culturale fin dai tempi dell’ Università. Bruciò le tappe di una vita difficile e molto impegnata sotto il profilo etico, intellettuale e politico. Cio’ detto, è impossibile vedere in lui un pensiero compiuto e meno che mai maturo. Il suo fu e resta un pensiero in nuce, l’inizio di un percorso non privo di contraddizioni e contrasti. La morte improvvisa e precoce ha interrotto la sua storia. Dare giudizi precisi su di essa sarebbe disonesto : sia la mitizzazione acritica, sia la demolizione codarda. Gobetti era in una fase di ricerca aperto a tutte le letture possibili. Sicuramente non comprese la portata oppressiva della Rivoluzione sovietica che giudicò impropriamente liberale. Si entusiasmò delle tesi operaiste gramsciane, pur senza aderire al comunismo. Non comprese il Risorgimento che considerò “senza eroi”, seguendo Oriani e trascurando Croce. Poteva essere comprensibile ribellarsi ad un Risorgimento solo fondato sul mito sabaudo, ma il moto unitario fu tanto altro: da Cavour a Mazzini, da Garibaldi a Cattaneo, da Pisacane a Ferrari che Gobetti non fece a tempo a considerare. Seppe sacrificare la vita a nobili ideali e capì subito la portata autoritaria del fascismo di cui subì la persecuzione. Il fascismo non fu un’auto biografia della Nazione, come egli sostenne, ma fu anche la risposta reazionaria della borghesia impaurita dal biennio rosso in cui non si covò la rivoluzione, ma si manifestò l’estremismo violento già condannato da Lenin. Resta comunque una delle coscienze più alte della prima metà del Novecento. Peccato che poi la sua figura sia stata monopolizzata da un certo settarismo illiberale che ancora oggi si considera depositario unico di un pensiero complesso e, ripeto, anche contraddittorio. Diceva il gobettiano Carlo Dionisotti che l’espressione “Rivoluzione liberale“ è un ossimoro perché i rivoluzionari sono assai poco liberali e i liberali sono assai poco rivoluzionari. Una osservazione che merita di essere considerata anche oggi quando sedicenti studiosi piuttosto grossolani discettano sul giovane torinese morto cent’anni fa. Dopo un secolo occorrono distacco, autonomia critica e rifiuto delle Messe cantate, per studiare Gobetti come davvero merita, evitando le strumentalizzazioni politiche del passato e del presente. Gobetti non appartiene totalmente ai marxisti, anche se ovviamente non appartiene pienamente al mondo liberale di cui fu un esponente eretico. Pannunzio non amava Gobetti, ma Cavour e il Risorgimento. Sono liberalismi diversi, in parte contrapposti, come diceva Manlio Brosio che nella giovinezza fu seguace di Gobetti.

Cent’anni fa moriva in esilio a Parigi il 15 febbraio 1926 Piero Gobetti a cui verranno dedicate celebrazioni sontuose, in fondo assai poco gobettiane, se consideriamo il rifiuto della retorica che caratterizzò il giovane torinese. Figlio di un droghiere di provincia trasferito a Torino, Gobetti è l’esempio di come una scuola seria possa riscattare le origini modeste ed aprire i giovani alla cultura. Questo resta il suo primo insegnamento del tutto trascurato. Certamente fu un giovane prodigioso che seppe bruciare i tempi e diventare protagonista della vita culturale fin dai tempi dell’ Università. Bruciò le tappe di una vita difficile e molto impegnata sotto il profilo etico, intellettuale e politico. Cio’ detto, è impossibile vedere in lui un pensiero compiuto e meno che mai maturo. Il suo fu e resta un pensiero in nuce, l’inizio di un percorso non privo di contraddizioni e contrasti. La morte improvvisa e precoce ha interrotto la sua storia. Dare giudizi precisi su di essa sarebbe disonesto : sia la mitizzazione acritica, sia la demolizione codarda. Gobetti era in una fase di ricerca aperto a tutte le letture possibili. Sicuramente non comprese la portata oppressiva della Rivoluzione sovietica che giudicò impropriamente liberale. Si entusiasmò delle tesi operaiste gramsciane, pur senza aderire al comunismo. Non comprese il Risorgimento che considerò “senza eroi”, seguendo Oriani e trascurando Croce. Poteva essere comprensibile ribellarsi ad un Risorgimento solo fondato sul mito sabaudo, ma il moto unitario fu tanto altro: da Cavour a Mazzini, da Garibaldi a Cattaneo, da Pisacane a Ferrari che Gobetti non fece a tempo a considerare. Seppe sacrificare la vita a nobili ideali e capì subito la portata autoritaria del fascismo di cui subì la persecuzione. Il fascismo non fu un’auto biografia della Nazione, come egli sostenne, ma fu anche la risposta reazionaria della borghesia impaurita dal biennio rosso in cui non si covò la rivoluzione, ma si manifestò l’estremismo violento già condannato da Lenin. Resta comunque una delle coscienze più alte della prima metà del Novecento. Peccato che poi la sua figura sia stata monopolizzata da un certo settarismo illiberale che ancora oggi si considera depositario unico di un pensiero complesso e, ripeto, anche contraddittorio. Diceva il gobettiano Carlo Dionisotti che l’espressione “Rivoluzione liberale“ è un ossimoro perché i rivoluzionari sono assai poco liberali e i liberali sono assai poco rivoluzionari. Una osservazione che merita di essere considerata anche oggi quando sedicenti studiosi piuttosto grossolani discettano sul giovane torinese morto cent’anni fa. Dopo un secolo occorrono distacco, autonomia critica e rifiuto delle Messe cantate, per studiare Gobetti come davvero merita, evitando le strumentalizzazioni politiche del passato e del presente. Gobetti non appartiene totalmente ai marxisti, anche se ovviamente non appartiene pienamente al mondo liberale di cui fu un esponente eretico. Pannunzio non amava Gobetti, ma Cavour e il Risorgimento. Sono liberalismi diversi, in parte contrapposti, come diceva Manlio Brosio che nella giovinezza fu seguace di Gobetti.

Giungono da tutta Italia, anche dall’estero, gli auguri per i novant’anni di Jas Gawronski, giornalista famoso, deputato europeo del Pri e poi di Forza Italia, Senatore della Repubblica che sarebbe stato giusto nominare senatore a vita. E’ uomo libero che è stato amico di Papa Wojtyla, di Giovanni Agnelli e di Silvio Berlusconi , ma ha sempre saputo mantenere la sua indipendenza di giudizio inalterata. E’ amico di Giuliano Ferrara, senza condividerne gli estremismi. E’ stato molto amico di Enzo Bettiza che lo iniziò al giornalismo e ha deciso di lasciare i suoi libri in dono alla storica Biblioteca dei Chiostri di Ravenna che ha già ricevuto quelli di Bettiza. Un gesto molto importante apprezzato dal presidente Antonio Patuelli.

Giungono da tutta Italia, anche dall’estero, gli auguri per i novant’anni di Jas Gawronski, giornalista famoso, deputato europeo del Pri e poi di Forza Italia, Senatore della Repubblica che sarebbe stato giusto nominare senatore a vita. E’ uomo libero che è stato amico di Papa Wojtyla, di Giovanni Agnelli e di Silvio Berlusconi , ma ha sempre saputo mantenere la sua indipendenza di giudizio inalterata. E’ amico di Giuliano Ferrara, senza condividerne gli estremismi. E’ stato molto amico di Enzo Bettiza che lo iniziò al giornalismo e ha deciso di lasciare i suoi libri in dono alla storica Biblioteca dei Chiostri di Ravenna che ha già ricevuto quelli di Bettiza. Un gesto molto importante apprezzato dal presidente Antonio Patuelli.