Da sabato 19 settembre fino a domenica 18 ottobre la città di Rivarolo

Canavese ospiterà in diverse sedi la prima edizione di *RIPHOTO –

Oltre la fotografia*, una rassegna che nasce dalla collaborazione tra

l’Assessorato alla Cultura del Comune e l’associazione culturale

Areacreativa42. L’evento, organizzato con il patrocinio di Regione Piemonte

e Città Metropolitana di Torino, si sviluppa intorno alla *fotografia*,

concentrando l’attenzione su artisti capaci di interpretare con grande

libertà il mezzo e il linguaggio fotografico.

RIPHOTO – Oltre la fotografia, rassegna curata da Giorgio Bena, Francesca

Bernardi, Sarah Ed-drissi e Andrea Fenu, vuole essere una piattaforma di

analisi, scambio e dialogo che s’inserisce all’interno del progetto “*Giovani

curatori*” ideato da Areacreativa42*.*

Nella sede principale di *Villa Vallero*, che ha già ospitato negli anni

passati mostre e eventi culturali curati da Areacreativa42, verranno

allestite, con apertura al pubblico tutti i fine settimana della rassegna

(orario dalle 15 alle 19 il sabato e la domenica), le opere di Chiara

Dondi, Claudia Corrent, Matteo Suffritti, Oscar Brum, Fabio Bix, Valeria

Secchi, Francesco Capponi, Luca Baioni, Jennifer Deri, Virginia del Magro,

Charlie Davoli e Anna Skoromnaya. Gli artisti sono stati individuati indipendentemente dalla

loro notorietà ma poiché il loro lavoro rientra nel tema generale.

Lo spazio “Pop-up” adiacente al Municipio di Rivarolo Canavese accoglierà

invece, in collaborazione con Silvia Bigi, artista ravennate, il

progetto “*Dopo

la fotografia*” con l’allestimento di *cinque mostre* dedicate ad artisti

che, come archeologi, hanno lasciato da parte le macchine fotografiche per

lavorare su scatti esistenti. Gli artisti coinvolti, che si succederanno ad

esporre le loro opere nei fine settimana dell’evento secondo un calendario

definito, sono: Veronica Benedetti (19-20 settembre), Roberta Casadei

(26-27 settembre), Valentina Vannelli (3-4 ottobre), Francesca Artoni

(10-11 ottobre), Niccolò Ferrario (17-18 ottobre).

Oltre agli allestimenti di Villa Vallero e alle mostre “Pop-up” di palazzo

Lomellini, sede comunale, la rassegna RIPHOTO – Oltre la fotografia

coinvolgerà gli spazi settecenteschi di *Casa Toesca*, nobile dimora

situata nel cuore di Rivarolo Canavese, dove gli artisti in residenza nella

limonaia proporranno work shop e incontri nel giardino, e gli ambienti

dell’Ufficio Turistico Proloco in cui si terrà *Riphoto Kids*, attività per

bambini a cura di Giulia Cordò. Inoltre, come segno della volontà di

coinvolgere l’intera cittadinanza nell’importante evento, è stata prevista,

in collaborazione con l’Assessorato al Commercio, l’iniziativa *RIPHOTO OFF*,

una mostra diffusa che vedrà, per tutto il mese di durata dell’evento,

diversi esercizi commerciali della città mettere a disposizione i loro

spazi per progetti fotografici.

L’associazione *Areacreativa42*, ideatrice della rassegna, viene fondata

nel 2008 a Casa Toesca con l’obiettivo di valorizzare l’arte storica e

contemporanea attraverso mostre, eventi, workshop, percorsi educativi e

residenze d’artista, e con particolare attenzione per le nuove generazioni.

In quest’ottica ha svolto un ruolo di primo piano *l’Art Prize CBM*, nato

nel 2010 per volontà di Karin Reisovà, fondatrice e presidente di

Areacreativa42, e riservato a pittori, scultori, fotografi, performer e

video artisti.

Per informazioni sull’evento:

Areacreativa42 Associazione Culturale

Via Ivrea 42, Rivarolo Canavese (TO)

Tel. 335 122 7609

Sito: www.areacreativa42.com

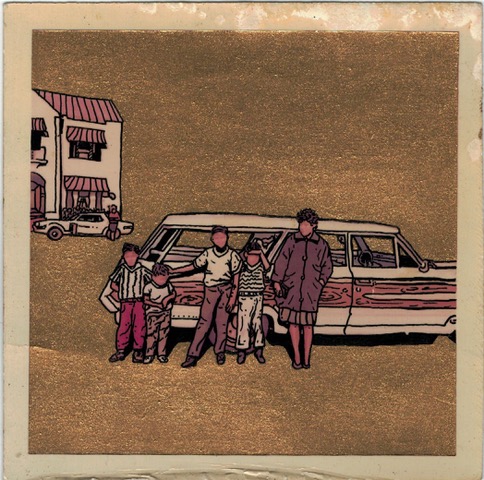

La mostra curata dal critico d’arte Giuliana Romano Bussola sarà inaugurata alle ore 18 di domenica 30

La mostra curata dal critico d’arte Giuliana Romano Bussola sarà inaugurata alle ore 18 di domenica 30  Alberto Carraro con i suoi graffiti e impronte concilia suggestioni di antichissime pitture e incisioni rupestri con il Movimento dell’Arte Povera, nato negli anni 60, avvalendosi di materiali quali il legno, il ferro e soprattutto il cemento.

Alberto Carraro con i suoi graffiti e impronte concilia suggestioni di antichissime pitture e incisioni rupestri con il Movimento dell’Arte Povera, nato negli anni 60, avvalendosi di materiali quali il legno, il ferro e soprattutto il cemento. Isabella Bocchio, presidente della SOMS, usando una tecnica particolare, dipinge su metallo scorci di paesi monferrini oltre a soggetti religiosi,

Isabella Bocchio, presidente della SOMS, usando una tecnica particolare, dipinge su metallo scorci di paesi monferrini oltre a soggetti religiosi,

“Ritrovarsi qui non è un inizio qualunque, è un dono insperato. E’ cambiata la nostra percezione del tempo e dello spazio. Settembre è l’inizio di una nuova stagione, per ricominciare, insieme e con curiosità, partendo dalla cultura, Letteratura, creatività, musica, arte e filosofia saranno le coordinate per orientarsi nel presente e costruire il futuro, ma soprattutto per guardare da una giusta distanza quel passato che abbiamo appena attraversato, e che fra le tante cose ci ha costretto anche a ripensare le misure della nostra vita, dello spazio che ci circonda e di quello che ci avvolge.”

“Ritrovarsi qui non è un inizio qualunque, è un dono insperato. E’ cambiata la nostra percezione del tempo e dello spazio. Settembre è l’inizio di una nuova stagione, per ricominciare, insieme e con curiosità, partendo dalla cultura, Letteratura, creatività, musica, arte e filosofia saranno le coordinate per orientarsi nel presente e costruire il futuro, ma soprattutto per guardare da una giusta distanza quel passato che abbiamo appena attraversato, e che fra le tante cose ci ha costretto anche a ripensare le misure della nostra vita, dello spazio che ci circonda e di quello che ci avvolge.”

Un percorso non a caso in piazze e vie della città. E p

Un percorso non a caso in piazze e vie della città. E p