È partito il 21 dicembre 2020 FARE MEMORIA, progetto digitale dedicato alla Giornata della Memoria promosso dal Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale e dal Liceo Scientifico Carlo Cattaneo di Torino.

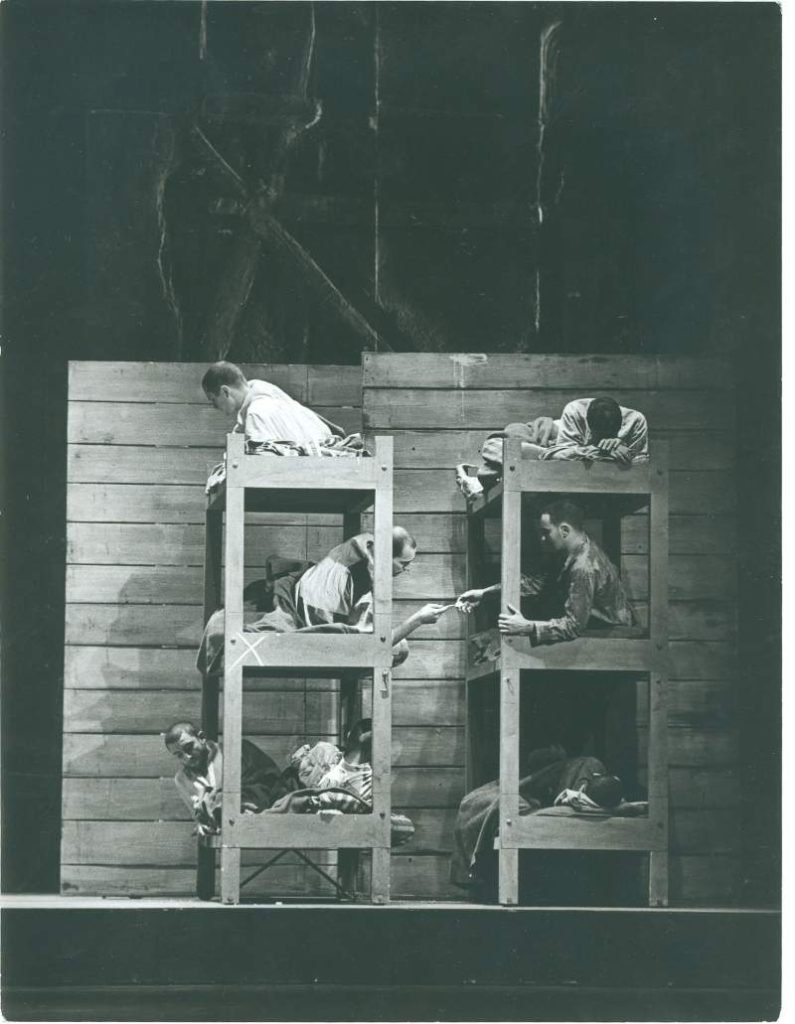

Un percorso lungo un mese, realizzato completamente da remoto, in cui 4 classi (per un totale di circa 75 studenti coinvolti, divisi in piccoli gruppi di lavoro), nell’ambito delle ore di Educazione Civica, riflettono e fanno loro i temi della shoah attraverso il teatro e lo studio di alcuni celebri spettacoli dedicati a questo tema, tra cui Se questo è un uomo di Primo Levi e La vita offesa nella riduzione di Anna Bravo e Daniele Jalla.

A dare supporto ai ragazzi, e alle loro docenti che hanno fissato i temi cardine, si sono attivati il settore Partecipazione e Sviluppo Culturale e il Centro Studi del Teatro Stabile di Torino, che hanno fornito preziosi materiali estratti dall’Archivio digitale del TST – https://archivio.teatrostabiletorino.it/ – e collaborato alle attività di ricerca sulle opere teatrali che negli anni hanno affrontato il tema dell’Olocausto.

Il risultato del lavoro svolto dagli allievi, arricchito da foto d’archivio, infografiche e contributi audio incisi dagli stessi ragazzi (come piccoli podcast) verrà presentato il 27 gennaio ai compagni delle prime classi, in un ideale passaggio di testimone.

Un’occasione unica per gli studenti coinvolti, che non solo hanno trovato modi originali per diventare ‘voci’ della memoria, ma hanno acquisito in itinere competenze preziose per la loro futura carriera scolastica e più in generale per la vita di cittadini: un efficace metodo di consultazione dell’Archivio e della biblioteca digitale del TST, e soprattutto lo studio critico delle fonti, bussola per orientarsi con maggiore sensibilità nella sovraccarica mediasfera del mondo contemporaneo.

“…Considerate se questa è una donna/ Senza capelli e senza nome/ Senza più forza di ricordare/ Vuoti gli occhi e freddo il grembo/ Come una rana d’inverno…”: da questi versi, ispirati all’antica preghiera della liturgia ebraica dello “Shemà” e parte della poesia introduttiva alle pagine – le più celebri dedicate all’inferno di Auschwitz- di “Se questo è un uomo”, scritte da Primo Levi e pubblicate per la prima volta nel ’47 dall’editrice “De Silva”, deriva l’allestimento prodotto dall’Associazione Culturale “Progetto Cantoregi” e visitabile online in occasione del “Giorno della Memoria” dal 27 gennaio prossimo. Allestito alla “Soms”, ex Società Operaia di Mutuo Soccorso di Racconigi ( oggi sede della stessa Associazione ), il lavoro scenico sarà visitabile grazie al video pubblicato sul sito web progettocantoregi.it, sulla pagina Facebook di Progetto Cantoregi e sul sito del Comune di Racconigi. A muovere il racconto sarà, in tutto e per tutto, la figura femminile. Le donne della Shoah cui il progetto è specificamente dedicato. Esseri umani, privati dalla pazzoide ferocia nazista d’ogni umanità e identità, che Primo Levi equiparava nelle sfatte forme alle “rane d’inverno”, vittime di una prigionia fatta di fame, freddo, percosse, violenze e umiliazioni. Cose. Oggetti. Stracci. Rifiuti. Destinati allo sterminio, all’impietosa eliminazione. Senza colpe, se non quella di rappresentare la “diversità”. L’essere “altro” dalla nobile, e destinata a dominare il mondo, stirpe ariana. Le toccanti e drammatiche testimonianze di donne, spesso ancora bambine o giovani ragazze, che sono state internate nei campi di concentramento, o di intellettuali, che hanno urlato e urlano contro gli orrori dell’Olocausto, scorreranno sullo schermo della “Soms” e, ancora oggi, saranno un grido silenzioso contro i soprusi dell’uomo sull’uomo.

“…Considerate se questa è una donna/ Senza capelli e senza nome/ Senza più forza di ricordare/ Vuoti gli occhi e freddo il grembo/ Come una rana d’inverno…”: da questi versi, ispirati all’antica preghiera della liturgia ebraica dello “Shemà” e parte della poesia introduttiva alle pagine – le più celebri dedicate all’inferno di Auschwitz- di “Se questo è un uomo”, scritte da Primo Levi e pubblicate per la prima volta nel ’47 dall’editrice “De Silva”, deriva l’allestimento prodotto dall’Associazione Culturale “Progetto Cantoregi” e visitabile online in occasione del “Giorno della Memoria” dal 27 gennaio prossimo. Allestito alla “Soms”, ex Società Operaia di Mutuo Soccorso di Racconigi ( oggi sede della stessa Associazione ), il lavoro scenico sarà visitabile grazie al video pubblicato sul sito web progettocantoregi.it, sulla pagina Facebook di Progetto Cantoregi e sul sito del Comune di Racconigi. A muovere il racconto sarà, in tutto e per tutto, la figura femminile. Le donne della Shoah cui il progetto è specificamente dedicato. Esseri umani, privati dalla pazzoide ferocia nazista d’ogni umanità e identità, che Primo Levi equiparava nelle sfatte forme alle “rane d’inverno”, vittime di una prigionia fatta di fame, freddo, percosse, violenze e umiliazioni. Cose. Oggetti. Stracci. Rifiuti. Destinati allo sterminio, all’impietosa eliminazione. Senza colpe, se non quella di rappresentare la “diversità”. L’essere “altro” dalla nobile, e destinata a dominare il mondo, stirpe ariana. Le toccanti e drammatiche testimonianze di donne, spesso ancora bambine o giovani ragazze, che sono state internate nei campi di concentramento, o di intellettuali, che hanno urlato e urlano contro gli orrori dell’Olocausto, scorreranno sullo schermo della “Soms” e, ancora oggi, saranno un grido silenzioso contro i soprusi dell’uomo sull’uomo. Urla. Parole che bruciano i cuori. Prive d’odio. Lanciate al vento come forte messaggio di memoria. Per non dimenticare. Quelle, tra le altre, di Anna Frank, Etty Hillesum, Edith Bruck, Liliana Segre, Hannah Arendt, Irène Némirovsky, Nelly Sachs, Gitta Sereny, Simone Weil, Elisa Springer, Joyce Lussu e Lidia Rolfi.

Urla. Parole che bruciano i cuori. Prive d’odio. Lanciate al vento come forte messaggio di memoria. Per non dimenticare. Quelle, tra le altre, di Anna Frank, Etty Hillesum, Edith Bruck, Liliana Segre, Hannah Arendt, Irène Némirovsky, Nelly Sachs, Gitta Sereny, Simone Weil, Elisa Springer, Joyce Lussu e Lidia Rolfi. In scena, tra il palco e la platea, si stagliano gli oggetti tristemente simbolici dell’inferno concetrazionario, che rappresentano gli effetti personali o domestici sottratti all’identità e alla dignità di tante donne: scarpe, indumenti, cappotti, sciarpe e foulard, libri, pettini, valigie, bambole, posate e anche capelli. Memorie di vite annullate. Memorie da non cancellare. Perché “questo è stato”.

In scena, tra il palco e la platea, si stagliano gli oggetti tristemente simbolici dell’inferno concetrazionario, che rappresentano gli effetti personali o domestici sottratti all’identità e alla dignità di tante donne: scarpe, indumenti, cappotti, sciarpe e foulard, libri, pettini, valigie, bambole, posate e anche capelli. Memorie di vite annullate. Memorie da non cancellare. Perché “questo è stato”.

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria

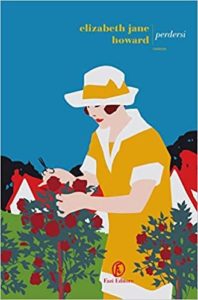

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria Ricalca dunque l’autobiografia la vicenda della protagonista Daisy, affermata commediografa 60enne. E’ stata sposata due volte e non è andata per niente bene.

Ricalca dunque l’autobiografia la vicenda della protagonista Daisy, affermata commediografa 60enne. E’ stata sposata due volte e non è andata per niente bene. L’idea del titolo è semplicemente geniale perché allude non solo alla coppia formata dalla scrittrice e giornalista italiana Simona Siri e dal marito americano Dan Gerstein, ma in senso più ampio alle diversità tra due culture e due paesi divisi dall’oceano.

L’idea del titolo è semplicemente geniale perché allude non solo alla coppia formata dalla scrittrice e giornalista italiana Simona Siri e dal marito americano Dan Gerstein, ma in senso più ampio alle diversità tra due culture e due paesi divisi dall’oceano. La scrittrice francese che ci aveva toccato il cuore con “Riparare i viventi” (sulla donazione degli organi), ora ci regala un romanzo di formazione che ha per sfondo il mondo dell’arte.

La scrittrice francese che ci aveva toccato il cuore con “Riparare i viventi” (sulla donazione degli organi), ora ci regala un romanzo di formazione che ha per sfondo il mondo dell’arte. Come recita il sottotitolo questo libro è un viaggio nella storia d’Europa, perché oggi transitiamo sulle orme di chi ci ha preceduti nei secoli vicini e in quelli più lontani. Lo scrittore e giornalista olandese ha composto un affascinante iter, tra racconto, diario di viaggio e puntigliosa ricerca storica.

Come recita il sottotitolo questo libro è un viaggio nella storia d’Europa, perché oggi transitiamo sulle orme di chi ci ha preceduti nei secoli vicini e in quelli più lontani. Lo scrittore e giornalista olandese ha composto un affascinante iter, tra racconto, diario di viaggio e puntigliosa ricerca storica.

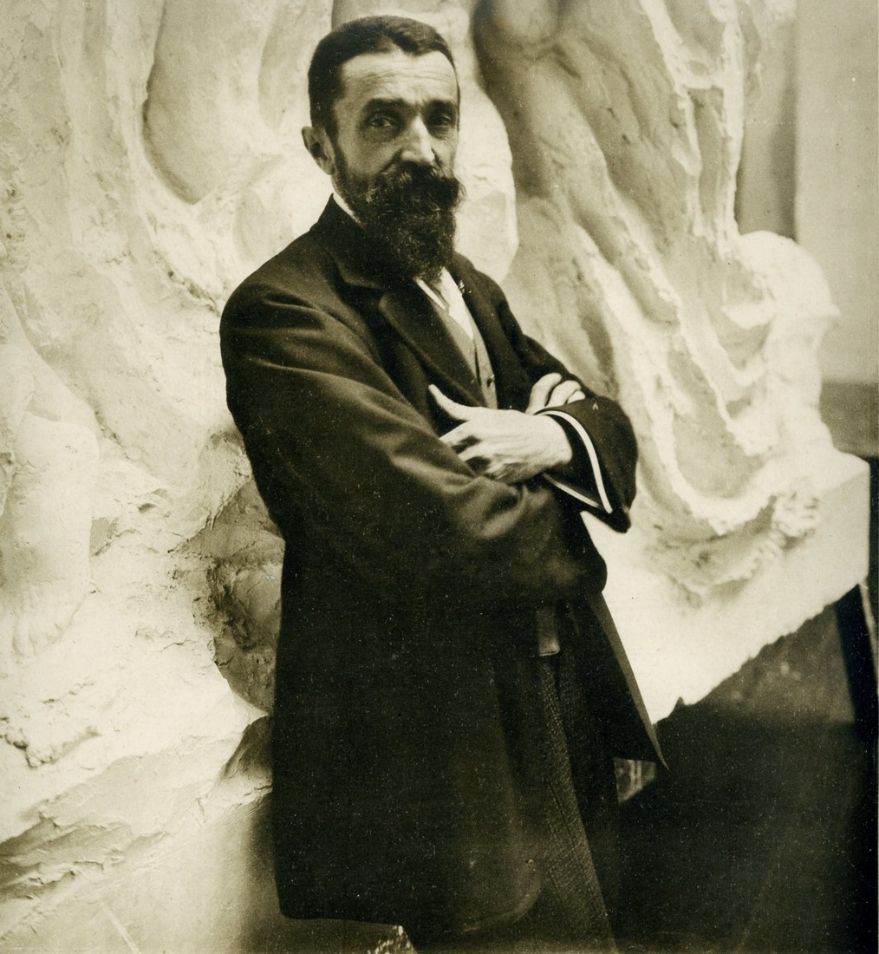

Al Comune di Casale Monferrato giungerà così il patrimonio artistico della famiglia Bistolfi, costituito da sculture, dipinti, disegni, opere grafiche, taccuini, materiali d’archivio e libri, tutti provenienti direttamente dallo studio dello scultore che morì nel 1933 e le cui spoglie sono tumulate nel famedio del cimitero monumentale della città.

Al Comune di Casale Monferrato giungerà così il patrimonio artistico della famiglia Bistolfi, costituito da sculture, dipinti, disegni, opere grafiche, taccuini, materiali d’archivio e libri, tutti provenienti direttamente dallo studio dello scultore che morì nel 1933 e le cui spoglie sono tumulate nel famedio del cimitero monumentale della città.

E al centro il volto simpaticamente pacioso e mite di Bruno al bancone di macelleria del suo market. E poi i sorrisi coinvolgenti della signora Graziella, dei farmacisti Lucia e Paolo e dei gastronomi Rosanna e Francesco. Tutti stringono in mano, e ben in vista, un libro. Non influencer di grido. Ma semplicissimi cittadini, donne e uomini, di Monforte d’Alba. Sono loro, e con loro tanti altri, i promoter della campagna di crowdfunding promossa, fino a giovedì 4 febbraio, dalla “Fondazione Bottari Lattes” (nata nel 2009 a Monforte d’Alba per volontà di Caterina Bottari Lattes) al fine di realizzare la nuova piattaforma digitale vivolibro.it che collega in un’unica rete studenti e insegnanti, principalmente delle scuole elementari di Piemonte e Liguria, attraverso progetti dedicati al confronto con i grandi testi della letteratura per l’infanzia messi in gioco fra lettura, teatro, canto ed arti visive. La piattaforma “é uno spazio digitale – affermano i responsabili – capace di raccogliere competenze e processi, tessere relazioni fra scuole, territori e enti culturali, promuovere la lettura come mezzo di inclusione culturale e sociale. E’ uno strumento di dialogo a servizio della scuola, degli enti culturali, degli operatori didattici, delle Istituzioni del territorio, delle famiglie e di tutti coloro che credono nella lettura quale atto di crescita”. Due le principali sezioni in cui si articola: “Narrazioni” e “Laboratori”.

E al centro il volto simpaticamente pacioso e mite di Bruno al bancone di macelleria del suo market. E poi i sorrisi coinvolgenti della signora Graziella, dei farmacisti Lucia e Paolo e dei gastronomi Rosanna e Francesco. Tutti stringono in mano, e ben in vista, un libro. Non influencer di grido. Ma semplicissimi cittadini, donne e uomini, di Monforte d’Alba. Sono loro, e con loro tanti altri, i promoter della campagna di crowdfunding promossa, fino a giovedì 4 febbraio, dalla “Fondazione Bottari Lattes” (nata nel 2009 a Monforte d’Alba per volontà di Caterina Bottari Lattes) al fine di realizzare la nuova piattaforma digitale vivolibro.it che collega in un’unica rete studenti e insegnanti, principalmente delle scuole elementari di Piemonte e Liguria, attraverso progetti dedicati al confronto con i grandi testi della letteratura per l’infanzia messi in gioco fra lettura, teatro, canto ed arti visive. La piattaforma “é uno spazio digitale – affermano i responsabili – capace di raccogliere competenze e processi, tessere relazioni fra scuole, territori e enti culturali, promuovere la lettura come mezzo di inclusione culturale e sociale. E’ uno strumento di dialogo a servizio della scuola, degli enti culturali, degli operatori didattici, delle Istituzioni del territorio, delle famiglie e di tutti coloro che credono nella lettura quale atto di crescita”. Due le principali sezioni in cui si articola: “Narrazioni” e “Laboratori”. La prima mette a sistema i contenuti di dieci anni di “Vivolibro”, un progetto corale della “Fondazione Bottari Lattes” che ha saputo nelle sue cinque edizioni biennali (a partire dal 2011) portare a Monforte d’Alba, nel cuore delle terre patrimonio Unesco, oltre diecimila studenti, insegnanti e operatori didattici, mettendoli in relazione – fra spettacoli, reading e laboratori didattici – con i grandi classici della letteratura per ragazzi. La sezione “Laboratori”, dà invece voce alle progettualità di approccio alla lettura e alla letteratura, con particolare attenzione all’evoluzione delle pratiche di analisi del testo scritto, per fornire a studenti, insegnanti e a coloro che operano nella didattica uno strumento accessibile e aggiornato.

La prima mette a sistema i contenuti di dieci anni di “Vivolibro”, un progetto corale della “Fondazione Bottari Lattes” che ha saputo nelle sue cinque edizioni biennali (a partire dal 2011) portare a Monforte d’Alba, nel cuore delle terre patrimonio Unesco, oltre diecimila studenti, insegnanti e operatori didattici, mettendoli in relazione – fra spettacoli, reading e laboratori didattici – con i grandi classici della letteratura per ragazzi. La sezione “Laboratori”, dà invece voce alle progettualità di approccio alla lettura e alla letteratura, con particolare attenzione all’evoluzione delle pratiche di analisi del testo scritto, per fornire a studenti, insegnanti e a coloro che operano nella didattica uno strumento accessibile e aggiornato. “Fondazione CRC” in collaborazione con “Rete del Dono”.

“Fondazione CRC” in collaborazione con “Rete del Dono”.

La Hepburn non riteneva la propria vita interessante. La sua infanzia fu scandita dall’abbandono del padre e dalla guerra. L’Olanda, dove viveva, subì, infatti, una delle occupazioni più lunghe: fu uno dei primi Paesi a essere invaso e uno degli ultimi a essere liberato. Come tanti altri bambini diede il proprio contributo alla Resistenza, trasportando messaggi segreti e come tanti altri bambini rimase profondamente colpita dalla deportazione di intere famiglie di ebrei. “Ho visto famiglie intere con bambini e neonati ammucchiati in vagoni bestiame, treni con grandi vagoni di legno e solo una piccola apertura sul tetto (…) Tutti gli incubi che mi hanno ossessionato successivamente erano legati a queste scene” confesserà Audrey anni dopo.

La Hepburn non riteneva la propria vita interessante. La sua infanzia fu scandita dall’abbandono del padre e dalla guerra. L’Olanda, dove viveva, subì, infatti, una delle occupazioni più lunghe: fu uno dei primi Paesi a essere invaso e uno degli ultimi a essere liberato. Come tanti altri bambini diede il proprio contributo alla Resistenza, trasportando messaggi segreti e come tanti altri bambini rimase profondamente colpita dalla deportazione di intere famiglie di ebrei. “Ho visto famiglie intere con bambini e neonati ammucchiati in vagoni bestiame, treni con grandi vagoni di legno e solo una piccola apertura sul tetto (…) Tutti gli incubi che mi hanno ossessionato successivamente erano legati a queste scene” confesserà Audrey anni dopo.

Il pensiero della sofferenza, di quello che Doestoevskij definì “il dolore dei bambini” la accompagnò fino alla morte, causata da un cancro allo stomaco. Le sue ultime parole furono dedicate a loro: “Non riesco a capire perché tutta questa sofferenza… per i bambini”. La bambina abbandonata dal padre che aveva assistito a tutto il dolore della guerra continuava, nonostante tutto, a cercare risposte e forse rimedi a quello che continuerà a restare un interrogativo senza giustificazione: “Perché i bambini soffrono?”.

Il pensiero della sofferenza, di quello che Doestoevskij definì “il dolore dei bambini” la accompagnò fino alla morte, causata da un cancro allo stomaco. Le sue ultime parole furono dedicate a loro: “Non riesco a capire perché tutta questa sofferenza… per i bambini”. La bambina abbandonata dal padre che aveva assistito a tutto il dolore della guerra continuava, nonostante tutto, a cercare risposte e forse rimedi a quello che continuerà a restare un interrogativo senza giustificazione: “Perché i bambini soffrono?”.

L’omegnese Filippo Colombara, classe 1952, studioso di storia e cultura dei ceti popolari, ha indagato le vicende di questo “paese di mezzo” tra montagna, lago e collina con una interessante ricerca antropologica , mettendo in rilievo il patrimonio culturale che costituisce la coscienza del passato di una comunità che resiste alla perdita delle consuetudini, dell’oralità, delle tradizioni. Con “ Il sapere che resta. Memoria e comunità: Madonna del sasso tra Otto e Novecento”, edito dalla novarese Interlinea, Colombara – che è membro della Giunta esecutiva dell’Istituto Ernesto de Martino e del Comitato scientifico dell’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola “Piero Fornara” – ha recuperato le memorie che resistono alla modernizzazione vertiginosa della società, fatte di conoscenze e buone pratiche, folklore, tradizioni e narrazioni. E’ la memoria degli uomini e delle donne dei borghi di Madonna del Sasso raccolta attraverso interviste orali e documentazione d’archivio, in una ricerca che rivela a un tempo presente inquieto “un capitale di saperi che è la sostanza di parte dell’identità locale trascorsa e il tramite interpretativo delle evoluzioni odierne”. Le vicende di contadini, migranti, scalpellini, streghe, partigiani si sommano a un bagaglio ricchissimo di tradizioni, leggende, filastrocche, inquietudini, speranze. In questa raccolta di testimonianze si incontrano storie di ” fisica” e stregoneria, di donne e uomini in grado di “segnare “ malattie o di preparare medicamenti naturali, dell’abilità nel taglio e nella lavorazione del granito, affrontando una vita dura, spesso di miseria ma che poteva riservare anche momenti di scoperta, stupore, meraviglia. Questo è il “sapere che resta”, un patrimonio culturale da non disperdere e da far conoscere. Filippo Colombara non è la prima volta che si cimenta con le storie di questa comunità cusiana, raccontata in passato nei libri “I paesi di Mezzo, storie e saperi popolari a Madonna del Sasso” (Istituto Ernesto de Martino) e “Pietre bianche: vita e lavoro nelle cave di granito del lago d’Orta” (Alberti, Verbania 2004) . Oltre a questi lavori lo studioso di storia e cultura dei ceti popolari ha indagato con le sue numerose pubblicazioni la storia del movimento operaio e della Resistenza pubblicando, fra l’altro, “La terra delle tre lune. Classi popolari nella prima metà del Novecento in un paese dell’alto Piemonte. Prato Sesia: storia orale e comunità” (Vangelista, Milano 1989), “Pippo Coppo. Conversazioni sulla guerra partigiana”(Fogli Sensibili,1995), “ Uomini di ferriera. Esperienze operaie alla Cobianchi di Omegna”(Alberti,2006),“Vesti la giubba di battaglia: miti, riti e simboli della guerra partigiana” (DeriveApprodi, Roma 2009), “Giorni di resistenza e libertà. Colloqui sulla vita, la morte, la guerra con tre uomini della Beltrami” (Istituto Ernesto de Martino,2015),“Raccontare l’impero: una storia orale della conquista d’Etiopia (1935-1941)” (Mimesis, Udine-Milano 2019).

L’omegnese Filippo Colombara, classe 1952, studioso di storia e cultura dei ceti popolari, ha indagato le vicende di questo “paese di mezzo” tra montagna, lago e collina con una interessante ricerca antropologica , mettendo in rilievo il patrimonio culturale che costituisce la coscienza del passato di una comunità che resiste alla perdita delle consuetudini, dell’oralità, delle tradizioni. Con “ Il sapere che resta. Memoria e comunità: Madonna del sasso tra Otto e Novecento”, edito dalla novarese Interlinea, Colombara – che è membro della Giunta esecutiva dell’Istituto Ernesto de Martino e del Comitato scientifico dell’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola “Piero Fornara” – ha recuperato le memorie che resistono alla modernizzazione vertiginosa della società, fatte di conoscenze e buone pratiche, folklore, tradizioni e narrazioni. E’ la memoria degli uomini e delle donne dei borghi di Madonna del Sasso raccolta attraverso interviste orali e documentazione d’archivio, in una ricerca che rivela a un tempo presente inquieto “un capitale di saperi che è la sostanza di parte dell’identità locale trascorsa e il tramite interpretativo delle evoluzioni odierne”. Le vicende di contadini, migranti, scalpellini, streghe, partigiani si sommano a un bagaglio ricchissimo di tradizioni, leggende, filastrocche, inquietudini, speranze. In questa raccolta di testimonianze si incontrano storie di ” fisica” e stregoneria, di donne e uomini in grado di “segnare “ malattie o di preparare medicamenti naturali, dell’abilità nel taglio e nella lavorazione del granito, affrontando una vita dura, spesso di miseria ma che poteva riservare anche momenti di scoperta, stupore, meraviglia. Questo è il “sapere che resta”, un patrimonio culturale da non disperdere e da far conoscere. Filippo Colombara non è la prima volta che si cimenta con le storie di questa comunità cusiana, raccontata in passato nei libri “I paesi di Mezzo, storie e saperi popolari a Madonna del Sasso” (Istituto Ernesto de Martino) e “Pietre bianche: vita e lavoro nelle cave di granito del lago d’Orta” (Alberti, Verbania 2004) . Oltre a questi lavori lo studioso di storia e cultura dei ceti popolari ha indagato con le sue numerose pubblicazioni la storia del movimento operaio e della Resistenza pubblicando, fra l’altro, “La terra delle tre lune. Classi popolari nella prima metà del Novecento in un paese dell’alto Piemonte. Prato Sesia: storia orale e comunità” (Vangelista, Milano 1989), “Pippo Coppo. Conversazioni sulla guerra partigiana”(Fogli Sensibili,1995), “ Uomini di ferriera. Esperienze operaie alla Cobianchi di Omegna”(Alberti,2006),“Vesti la giubba di battaglia: miti, riti e simboli della guerra partigiana” (DeriveApprodi, Roma 2009), “Giorni di resistenza e libertà. Colloqui sulla vita, la morte, la guerra con tre uomini della Beltrami” (Istituto Ernesto de Martino,2015),“Raccontare l’impero: una storia orale della conquista d’Etiopia (1935-1941)” (Mimesis, Udine-Milano 2019).