Giovedì 27 e venerdì 28 maggio, ore 18. In diretta streaming, le semifinali del primo talent letterario per venti aspiranti scrittori provenienti da tutta Italia

Dopo 17 tappe in diretta streaming dalle biblioteche di Piemonte, Lombardia e Lazio, continua la sfida online, a colpi di incipit, con le due semifinali tra i 20 concorrenti, in programma giovedì 27 e venerdì 28 maggio.

Incipit Offresi è il primo talent letterario itinerante dedicato agli aspiranti scrittori, ideato e promosso dalla Fondazione ECM – Biblioteca Civica Multimediale di Settimo Torinese, in sinergia con Regione Piemonte. La sesta edizione, del 2020-2021, segnata dal Covid, si è svolta totalmente online.

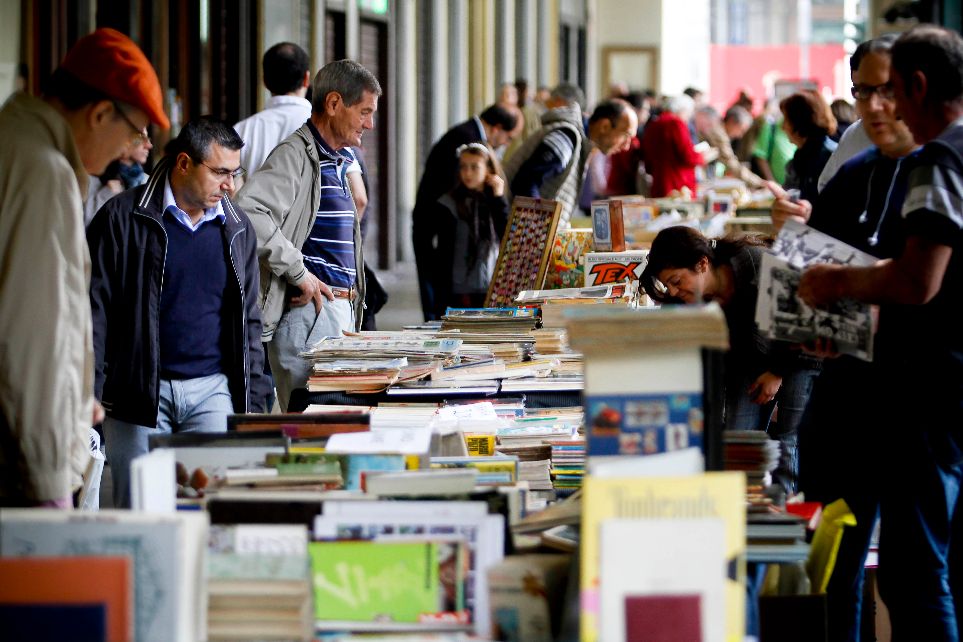

Gli aspiranti scrittori, in collegamento da tutta Italia, avranno 30 secondi di tempo per leggere o raccontare il proprio incipit. Allo scadere della prova, la giuria tecnica selezionerà dieci vincitori che accederanno alla finale di giovedì 10 giugno, live, dal porticato del Museo del Risorgimento di Torino con Iaia Forte.

I concorrenti provengono da tutta Italia. Da Bologna arriva la più giovane, la 21enne Francesca Giorlando e da Firenze la più matura, Tania Puglia di 69 anni. Valentina Rosselli, Sara Greco e Alessandra Chiti provengono da Torino; Manuela Mancinelli ed Enrico Gragnani da Roma; Veronica Capriotti da Osimo (Ancona); Marco Nardone da Comano (Trento) e Michela Pini da Massa Marittima (Grosseto). Sono milanesi Sibilla Panzeri (Novate Milanese), Luca Salvalalio e Roberto Morgese (Parabiago), Maddalena Marcarini (Cusano Milanino), Sara Calzavacca ed Emilia Covini (Bollate), Maurizio Mazza (Sesto San Giovanni). Gli ultimi tre concorrenti saranno decretati dal ballottaggio di giovedì 20 maggio.

L’appuntamento, trasmesso in diretta streaming, sarà animato dagli attori di B-Teatro con le incursioni musicali di Mattia Martino, ed interattivo. Il pubblico, infatti, potrà partecipare attivamente alla gara, partecipare ai giochi in programma e vincere i premi in palio: libri ed oggetti realizzati a mano da “Unico e Irripetibile”, laboratorio artistico del Progetto Ponte, servizio dell’Unione N.E.T. per persone con disabilità gestite dalla cooperativa Il Margine.

Incipit Offresi è un’occasione innovativa per diventare scrittori e promuovere la lettura e la scrittura, una scommessa basata su poche righe, un investimento sulle potenzialità dell’autore. La vera chance dell’iniziativa è la possibilità offerta agli aspiranti scrittori di incontrare e dialogare direttamente con gli editori coinvolti nelle varie fasi del progetto, farsi conoscere e raccontare la propria idea. Incipit Offresi è un vero e proprio talent della scrittura, lo spazio dove tutti gli aspiranti scrittori possono presentare la propria idea di libro. Fino ad oggi sono stati decretati 5 vincitori, uno per ogni edizione, e sono stati pubblicati più di 45 libri dagli editori aderenti all’iniziativa, a dimostrazione che gli scrittori hanno speranza di vedere pubblicato il proprio libro indipendentemente dall’esito della gara.

I premi in palio: 1.000 euro per il primo classificato, 500 euro per il secondo classificato, oltre al Premio Italo Calvino, il Premio Indice dei Libri del Mese, InediTO – Colline di Torino.

Incipit Offresi è un’iniziativa ideata e promossa dalla Fondazione ECM – Biblioteca Archimede di Settimo Torinese e Regione Piemonte, con la collaborazione della Scuola del Libro di Roma e con la sponsorizzazione di NovaCoop.

Il Premio Incipit e il campionato sono dedicati a Eugenio Pintore, per la passione e la professionalità con cui ha fatto nascere e curato Incipit Offresi.

INFO E ISCRIZIONI

www.incipitoffresi.it – info@incipitoffresi.it

tel. 011 80.28.722/588 – cell. 339 521.48.19

Diretta online su www.7web.tv e sui canali Facebook e Youtube

A testimoniarlo, ancora una volta, il progressivo implementarsi del numero degli Enti partner. Diventati da qualche giorno ben 26. Da 22 a 26 su una logica di tratti distintivi fatta di scambio di idee e competenze, collaborazione, partecipazione e inclusione.

A testimoniarlo, ancora una volta, il progressivo implementarsi del numero degli Enti partner. Diventati da qualche giorno ben 26. Da 22 a 26 su una logica di tratti distintivi fatta di scambio di idee e competenze, collaborazione, partecipazione e inclusione.

Con la sua torre del tardo duecento alta 29 metri, l’Oratorio di San Sebastiano in stile Barocco, la semplice e campestre chiesa di San Lorenzo e i suoi affreschi di fine ‘400, Denice è un delizioso e caratteristico comune piemontese, uno tra i meglio conservati dell’area. Tra le sue attrazioni c’è anche una nota mostra di presepi provenienti da varie nazioni e regioni italiane, ma la cosa che affascina e ne fa realmente un posto unico è il suo museo di ceramiche a cielo aperto.

Con la sua torre del tardo duecento alta 29 metri, l’Oratorio di San Sebastiano in stile Barocco, la semplice e campestre chiesa di San Lorenzo e i suoi affreschi di fine ‘400, Denice è un delizioso e caratteristico comune piemontese, uno tra i meglio conservati dell’area. Tra le sue attrazioni c’è anche una nota mostra di presepi provenienti da varie nazioni e regioni italiane, ma la cosa che affascina e ne fa realmente un posto unico è il suo museo di ceramiche a cielo aperto.