Nella Galleria Umberto I (Porta Palazzo) sino al 3 novembre

“ClocharDomus” è una mostra ideata da Raffaele Palma per il CAUS (Centro Arti Umoristiche e Satiriche) giunto ai suoi quarant’anni di attività, quarta espressione in campo artistico rivolta ai senzatetto (“agli autentici clochard e non ai finti clochard”, ci tiene a precisare Palma, accompagnando le parole a precisi gesti di separazione). Il luogo scelto per l’esposizione è la Galleria Umberto I a Porta Palazzo, costruzione di fine Ottocento nata dopo varie ristrutturazioni sull’area di quello che fu il primo ospedale della città, un variopinto ambiente che invita alla scoperta e al passeggio tra caffè e botteghe e gallerie d’arte, sino a domenica 3 novembre, con ampi orari, dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 23,30 e la domenica dalle 9,30 alle 20.

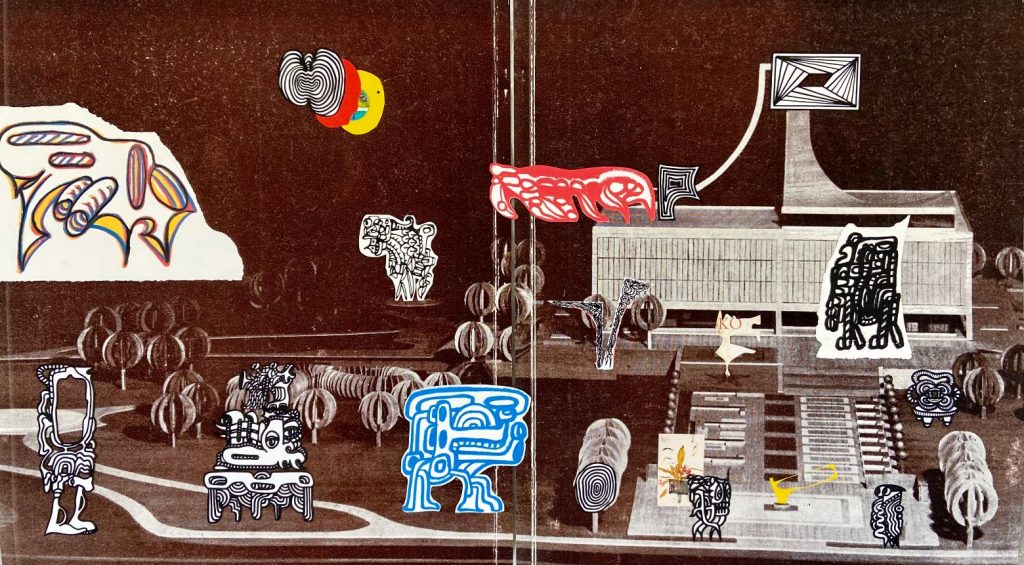

Quarantatré gli artisti partecipanti con le loro opere pittoriche allineate agli altrettanti lampioni della galleria, acrilici su telo in PVC di un metro per un metro, a ricreare ognuno con il proprio personale sguardo il mondo di chi ha bisogno di un bene materiale e di un affetto, di chi a volte cocciutamente e pericolosamente continua a vivere per la strada, di notte e di giorno, di chi ha fatto di un angolo della città il proprio ricovero, di chi ha accettato di servirsi delle strutture che il Comune da anni mette a disposizione. È un’osservazione dal vero, guardando ai diversi habitat, sui marciapiedi, sulle panchine di un giardino, le file che si formano davanti a quei centri che possano garantire un pasto caldo a pranzo e a cena, siano San Vincenzo o Cottolengo o l’uscita secondaria di una qualche struttura militare dove gli avanzi del rancio della giornata possono essere più abbondanti. È l’osservazione dei tanti oggetti che formano le “domus” dei tanti clochard che vediamo fermi, al riparo tra le vie del centro, o spinti a girovagare per le strade; sono i carrelli che trasportano ogni cosa, la casa di ognuno, sono i cartoni e le coperte non poche volte sudicie, le stuoie e le bottiglie e le lattine, i barattoli e le confezioni di cibo che qualche passante offre, sono quei piccoli cani che li accompagnano, anch’essi intontiti in condizioni sempre più precarie.

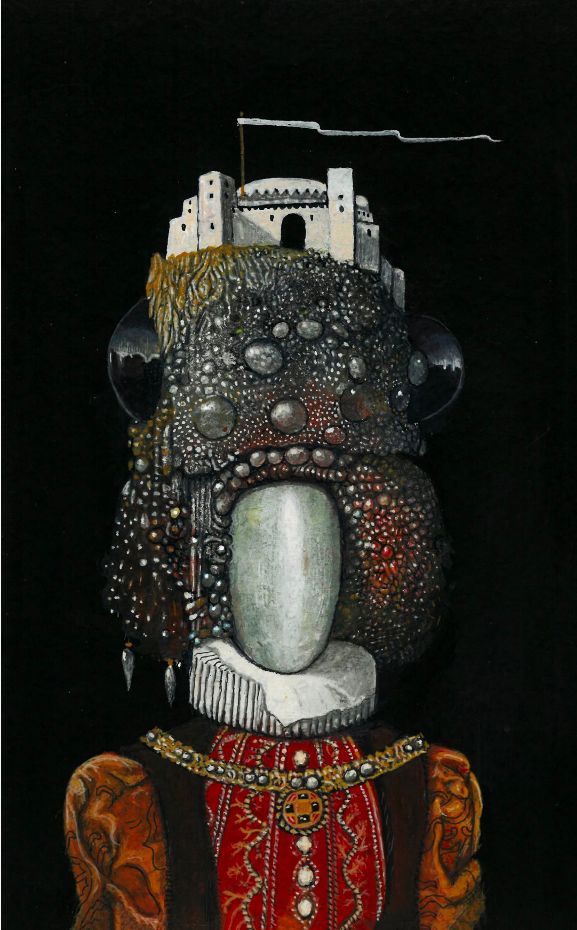

Il tema del barattolo può essere considerato un po’ il marchio della mostra, l’elemento primo di riferimento, riprendendo dalla memoria – come ha fatto Giancarlo Laurenti, con quell’uomo privo di tratti ma da tutti identificabile, abituato a spingere il suo carrello, in direzione di un altro simile, più bisognoso di lui – quei “barboni” – un tempo li chiamavamo così – che si portavano appresso, e si presentavano alle mense, il contenitore fuori uso di pelati ed erano più o meno affettuosamente chiamati “brigata Cirio”: per quel “barachin” che aveva contenuto, in tempi migliori, il contenuto della famosa casa torinese. “C’è chi ricorda – sottolinea Palma, presentando la manifestazione – che anche la minestra distribuita in queste strutture fosse rossa perché cucinata con il pomodoro pelato donato dalla Cirio.”

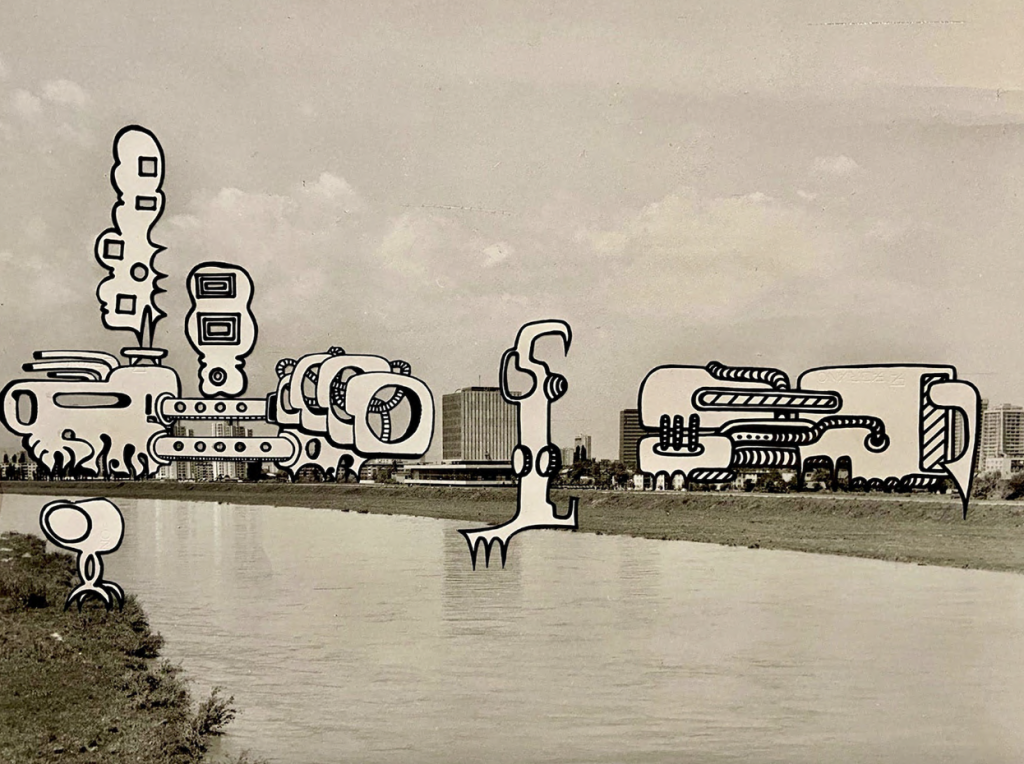

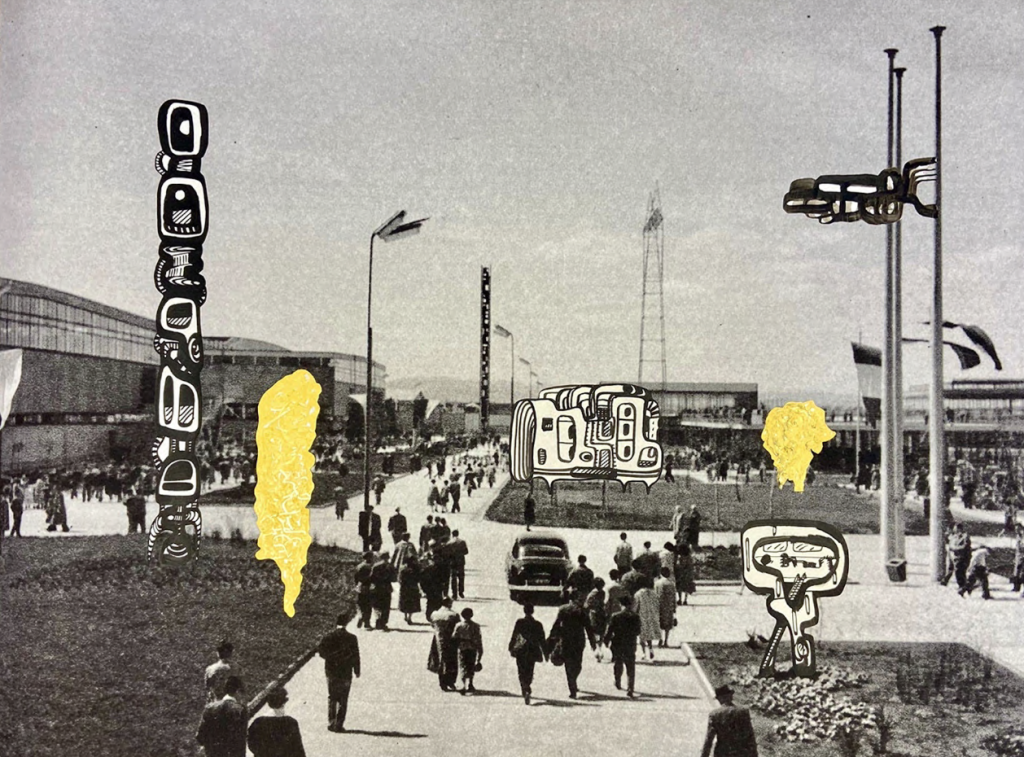

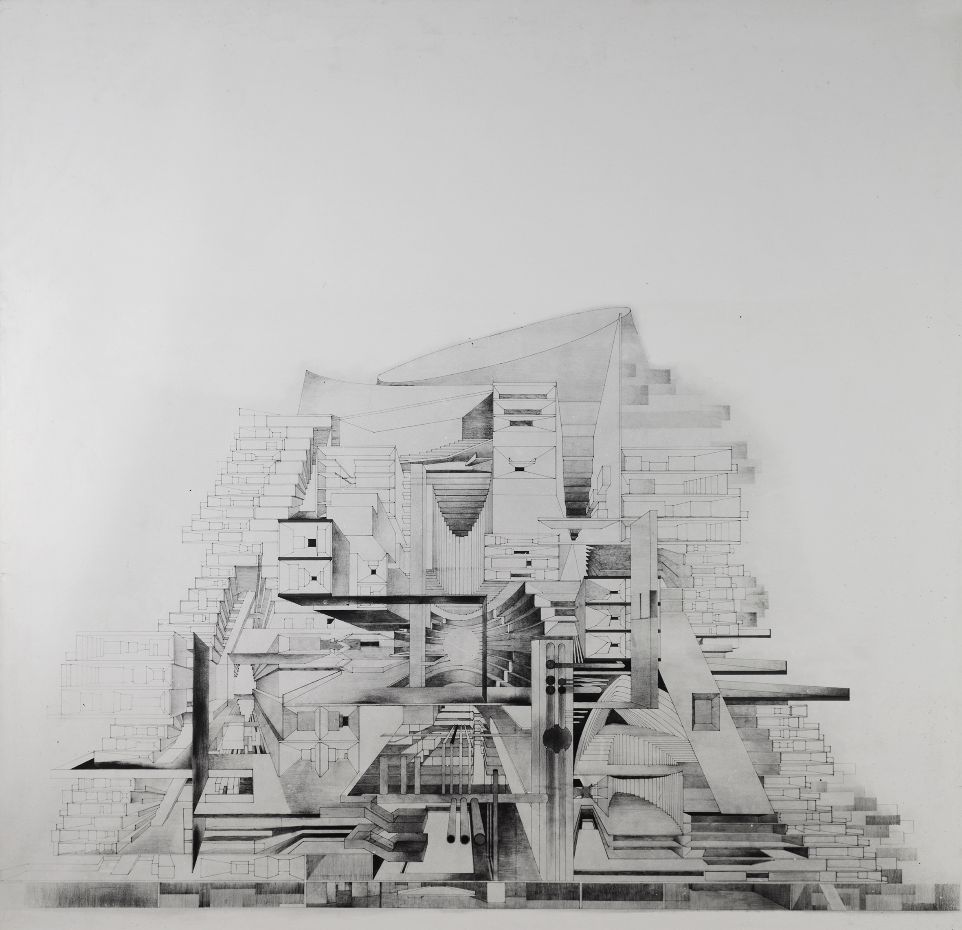

Immersi in vite dignitose e in altre decisamente disperate, le psicologie colte precise in brevi tratti, fierezza e rabbia, solitudine e paura, gli artisti hanno saputo ricreare differenti mondi. Cristina De Maria allinea su colori verdi l’uomo e i suoi cani, nello scorcio geometrico della città si nasconde quasi a raggiungere l’invisibilità l’uomo di Pippo Leocata, a ricordare (a reclamare?) con la casa una cucina e un letto, i suoi effetti e i suoi affetti, mentre un dito indica con timidezza il contenitore delle elemosine sotto lo sguardo affettuoso di un cane. Nella limpidezza della tela la palese chiarezza e la signorilità di una piccola opera d’arte. Luigia Moriondo con le due scarpe in primo piano pare rimandare al caravaggismo di un tempo, rinfrescato di aria attuale, Rosa Maria Lo Bue trova un bello scorcio di un’immagine che abbraccia allo stesso tempo l’uomo il cane e la mano antica, ritorna ai piedi nudi e, con un bellissimo particolare, alle mani a scodella Vinicio Perugia, mentre appare come un’isola sospesa nel vuoto del mondo che lo circonda tutto quanto il clochard di Nicoletta Nava possiede. L’angolo che Pinuccia Cravero ha immaginato ha le sembianze di una casa intera, Angela Betta Casale mette in bocca al suo soggetto raggomitolato a terra la triste realtà di “io sono nessuno”, Franco Negro avvolge ogni cosa nel blu intenso della notte, Adelma Mapelli scolpisce uno dei tanti uomini invisibili della mostra contro il muro imbrattato della città, definendolo con autentica bravura in un momento di disperata stanchezza.

Elio Rabbione

Nelle immagini, le opere di Pippo Leocata, Adelma Mapelli e Giancarlo Laurenti, tra gli altisti che partecipano alla mostra “ClocharDomus” ideata da Raffaele Palma.

Cingomma

Cingomma