È stata inaugurata il 6 febbraio scorso, all’interno della galleria del centro commerciale “Il Castello di Nichelino”, in piazza Aldo Moro 50, la Nichelino Lights Map, la mappa dei murales del progetto Nichelino Lights Up, un itinerario urbano che trasforma la città in un museo a cielo aperto attraverso opere di street art realizzate da artisti di fama nazionale e internazionale. La mappa è ospitata su due pannelli di grandi dimensioni, di 4×2 metri ciascuno, collocati in uno spazio di passaggio e incontro quotidiani, e restituisce una visione complessiva delle opere presenti nello spazio urbano, invitando cittadini e visitatori a scoprire i murales e i loro significati, oltre i confini del centro commerciale.

Il progetto Nichelino Lights Up, promosso e sostenuto dal comune di Nichelino, nasce con l’obiettivo di cambiare la narrazione della città, attraverso interventi di riqualificazione urbana e street art, capaci di generare coinvolgimento, identità e appartenenza. Le opere, dipinte su facciate cieche di edifici cittadini, raccontano storie, temi sociali e culturali lasciando un segno tangibile e duraturo nello spazio urbano, e contribuisce a valorizzare Nichelino dal punto di vista artistico e turistico, in dialogo con le grandi Capitali della street art. Per Nova Coop, ospitare la Mappa di Nichelino Lights Up rappresenta un gesto significativo. Da un lato rende visibile ciò che si trova oltre i muri del centro commerciale, rafforzando la connessione tra il punto vendita, il territorio e la comunità; dall’altro introduce un riferimento all’arte, alla bellezza e al loro valore sociale all’interno di un luogo dedicato ai consumi quotidiani, in coerenza con lo spirito del progetto promosso dalla città. La presenza della mappa, in galleria, diventa così un invito ad alzare lo sguardo, ad attraversare la città con occhi nuovi.

“Per Nova Coop, ospitare la mappa di Nichelino Lights Up è un piccolo gesto di grande valore – spiega Carlo Ghisoni – direttore delle Politiche Sociali di Nova Coop – perché significa rafforzare la connessione tra il nostro punto vendita e la città, con la sua storia e le sue energie vive, e le persone che ogni giorno se ne prendono cura. Nova Coop è una realtà profondamente radicata sul territorio, in costante dialogo con le comunità di riferimento, un approccio che rafforza la nostra funzione sociale e culturale”.

“Nichelino Lights Up è un progetto importante per l’Amministrazione, ma anche per i nichelinesi – commentano Giampiero Tolardo, Sindaco di Nichelino, e Fiodor Verzola, assessore alla Politiche Giovanili – siamo quindi molto felici che Niva Coop abbia scelto di ospitare la mappa dei murales nichelinesi, dedicata a tutta la cittadinanza per aggiungere ancora più valore a un progetto di per sé importantissimo, che ha saputo coinvolgere generazioni e valorizzare la città. Un grande ringraziamento va a Nova Coop per aver compreso il valore di Nichelino Lights Up e aver saputo sostenere arte e bellezza della nostra Nichelino”.

Mara Martellotta

La città di Torino è tutta magica, ma ci sono dei punti più straordinari di altri, uno di questi è la chiesa della Gran Madre di Dio, o per i Torinesi, ël gasometro. La particolarità del luogo è già nel nome, è, infatti, una delle poche chiese in Italia intitolate alla Grande Madre. L’edificio, proprietà comunale della città, venne eretto per volontà dei Decurioni a scopo di rendere onore al re Vittorio Emanuele I di Savoia che il 20 maggio 1814 rientrò in Torino dal ponte della Gran Madre (la chiesa sarebbe stata edificata proprio per celebrare l’evento), fra ali di folla festante. Massimo D’Azeglio assistette all’evento in Piazza Castello. Il dominio francese era finito e tornavano gli antichi sovrani. Il passaggio del Piemonte all’impero francese aveva implicato una profonda trasformazione di Torino: il Codice napoleonico trasformò il sistema giuridico, abolì ogni distinzione e i privilegi che in precedenza avevano avvantaggiato la nobiltà, la nuova legislazione napoleonica legalizzò il divorzio, abolì la primogenitura, introdusse norme commerciali moderne, cancellò i dazi doganali. La spinta modernizzatrice avviata da Napoleone con il Codice civile fu di grande impatto e le nuove norme commerciali furono fatte rispettare dalla polizia napoleonica con un controllo sociale nella nostra città senza precedenti. Tuttavia il carattere autoritario delle riforme napoleoniche relegava i Torinesi a semplici esecutori passivi di ordini imposti dall’alto e accrebbe il malcontento di una economia in difficoltà. Quando poi terminò la dominazione francese non vi fu grande entusiasmo, né vi fu esultanza per l’arrivo degli Austriaci. L’8 maggio 1814 le truppe austriache guidate dal generale Ferdinand von Bubna-Littitz entrarono in città, e prontamente rientrò dal suo esilio in Sardegna il re Vittorio Emanuele I, il 20 maggio dello stesso anno. Il re subito volle un immediato ritorno al passato, ossia all’epoca precedente il 1789, abrogando tutte le leggi e le norme introdotte dai Francesi. Il nuovo regime eliminò d’un tratto il principio di uguaglianza davanti alla legge, il matrimonio civile e il divorzio, e reintrodusse il sistema patriarcale della famiglia, le restrizioni civili riservate a ebrei e valdesi e restituì alla Chiesa cattolica il suo ruolo centrale nella società. Il 20 maggio 1814 fu recitato un Te Deum nel Duomo di Torino per celebrare il ritorno del re, che si fermò a venerare la Sacra Sindone. L’autorità municipale festeggiò il ritorno dei Savoia costruendo una chiesa dedicata alla Vergine Maria nel punto in cui il re aveva attraversato il Po al suo rientro in città. A riprova di ciò sul timpano del pronao si legge l’epigrafe “ORDO POPVLVSQVE TAVRINVS OB ADVENTVM REGIS”, (“L’autorità e il popolo di Torino per l’arrivo del re”) coniata dal latinista Michele Provana del Sabbione.

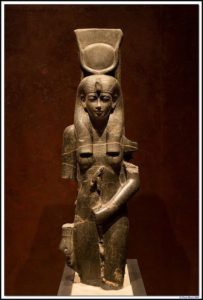

La città di Torino è tutta magica, ma ci sono dei punti più straordinari di altri, uno di questi è la chiesa della Gran Madre di Dio, o per i Torinesi, ël gasometro. La particolarità del luogo è già nel nome, è, infatti, una delle poche chiese in Italia intitolate alla Grande Madre. L’edificio, proprietà comunale della città, venne eretto per volontà dei Decurioni a scopo di rendere onore al re Vittorio Emanuele I di Savoia che il 20 maggio 1814 rientrò in Torino dal ponte della Gran Madre (la chiesa sarebbe stata edificata proprio per celebrare l’evento), fra ali di folla festante. Massimo D’Azeglio assistette all’evento in Piazza Castello. Il dominio francese era finito e tornavano gli antichi sovrani. Il passaggio del Piemonte all’impero francese aveva implicato una profonda trasformazione di Torino: il Codice napoleonico trasformò il sistema giuridico, abolì ogni distinzione e i privilegi che in precedenza avevano avvantaggiato la nobiltà, la nuova legislazione napoleonica legalizzò il divorzio, abolì la primogenitura, introdusse norme commerciali moderne, cancellò i dazi doganali. La spinta modernizzatrice avviata da Napoleone con il Codice civile fu di grande impatto e le nuove norme commerciali furono fatte rispettare dalla polizia napoleonica con un controllo sociale nella nostra città senza precedenti. Tuttavia il carattere autoritario delle riforme napoleoniche relegava i Torinesi a semplici esecutori passivi di ordini imposti dall’alto e accrebbe il malcontento di una economia in difficoltà. Quando poi terminò la dominazione francese non vi fu grande entusiasmo, né vi fu esultanza per l’arrivo degli Austriaci. L’8 maggio 1814 le truppe austriache guidate dal generale Ferdinand von Bubna-Littitz entrarono in città, e prontamente rientrò dal suo esilio in Sardegna il re Vittorio Emanuele I, il 20 maggio dello stesso anno. Il re subito volle un immediato ritorno al passato, ossia all’epoca precedente il 1789, abrogando tutte le leggi e le norme introdotte dai Francesi. Il nuovo regime eliminò d’un tratto il principio di uguaglianza davanti alla legge, il matrimonio civile e il divorzio, e reintrodusse il sistema patriarcale della famiglia, le restrizioni civili riservate a ebrei e valdesi e restituì alla Chiesa cattolica il suo ruolo centrale nella società. Il 20 maggio 1814 fu recitato un Te Deum nel Duomo di Torino per celebrare il ritorno del re, che si fermò a venerare la Sacra Sindone. L’autorità municipale festeggiò il ritorno dei Savoia costruendo una chiesa dedicata alla Vergine Maria nel punto in cui il re aveva attraversato il Po al suo rientro in città. A riprova di ciò sul timpano del pronao si legge l’epigrafe “ORDO POPVLVSQVE TAVRINVS OB ADVENTVM REGIS”, (“L’autorità e il popolo di Torino per l’arrivo del re”) coniata dal latinista Michele Provana del Sabbione. imperturbabile e regale: stringe con la mano destra una croce latina e sta seduta mentre guarda fissa l’orizzonte, incurante del giovane che la sta invocando porgendole due tavole di pietra bianca. I capelli sono ricci, e sulla fronte, lasciata scoperta dal manto, vi è una sorta di copricapo, come una corona, su cui compare un simbolo: un triangolo dal quale si dipartono raggi. Spesso, con un occhio al centro del triangolo, il simbolismo è usato in ambito cristiano per indicare l’occhio trinitario di Dio, il cui sguardo si dirama in ogni direzione, ma anche in massoneria è un importante distintivo iniziatico. Perfettamente centrale, ai piedi della scalinata, è l’imponente statua di quasi dieci metri raffigurante Vittorio Emanuele I di Savoia. La torre campanaria, munita di orologio, venne costruita sui tetti dell’edificio che si trova a destra della chiesa nel 1830, in stile neobarocco.

imperturbabile e regale: stringe con la mano destra una croce latina e sta seduta mentre guarda fissa l’orizzonte, incurante del giovane che la sta invocando porgendole due tavole di pietra bianca. I capelli sono ricci, e sulla fronte, lasciata scoperta dal manto, vi è una sorta di copricapo, come una corona, su cui compare un simbolo: un triangolo dal quale si dipartono raggi. Spesso, con un occhio al centro del triangolo, il simbolismo è usato in ambito cristiano per indicare l’occhio trinitario di Dio, il cui sguardo si dirama in ogni direzione, ma anche in massoneria è un importante distintivo iniziatico. Perfettamente centrale, ai piedi della scalinata, è l’imponente statua di quasi dieci metri raffigurante Vittorio Emanuele I di Savoia. La torre campanaria, munita di orologio, venne costruita sui tetti dell’edificio che si trova a destra della chiesa nel 1830, in stile neobarocco.