All’“Oratorio di San Filippo Neri”, sarà ricordata, fra intermezzi musicali e narrativi, la figura del poeta-romanziere torinese a cinque anni dalla scomparsa

Lunedì 2 marzo, ore 20,30

Scrittore, saggista e poeta, ma anche “Cavaliere” per meriti sportivi (per oltre 30 anni è stato la “Voce del Sestriere” come speaker delle gare della “Coppa del Mondo di Sci”, nonché presidente dello “Sci Club Joyful” e collaboratore per gli incontri di “women’s football” del sito “Toro.it”, lui gobbo-juventino incallito!), Enrico Calilli avrebbe compiuto ottant’anni il prossimo lunedì 2 marzo. Un traguardo, pur da abile sportivo, purtroppo non raggiunto. Enrico ci ha infatti lasciato cinque anni fa. Ma a quella che avrebbe dovuto essere “occasione di festa” per il suo 80°, hanno voluto supplire i suoi più stretti famigliari e amici, in primis la moglie Rossella e la figlia Cristiana (con le adorate nipoti Sofia e Cecilia), organizzando, proprio lunedì 2 marzo (ore 20,30), una serata in sua memoria, articolata in momenti artistici di sicuro effetto, presso l’“Oratorio di San Filippo Neri” a Torino, luogo di culto dedicato al “Santo della Gioia” e la più grande Chiesa di Torino (fondata nel 1675 e ricostruita su progetto di Filippo Juvarra nel 1715) particolarmente cara ad Enrico cui dedicò anche uno dei suoi vari libri storico-narrativi (“La Chiesa di San Filippo Neri in Torino”), pubblicato da “Il Capitello” nel 2013.

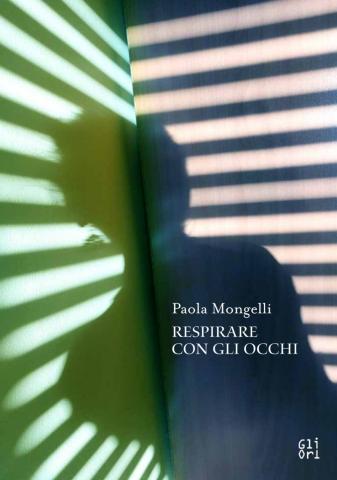

Serata piena. Di indubbio spessore artistico. Come sarebbe piaciuta a lui. Lui, che, per tutti, quella sera ci sarà! Crediamoci! Abbracciando tutti da lassù (o da dove, non si sa!) con quei suoi occhi e quel suo viso che sapevano allargarsi in nuvole di gioia e d’affetto, sempre cariche di incontenibile empatia per tutti. A condurre e a presentare l’evento, sarà la stessa moglie Rossella, affiancata dalla musica della pianista-compositrice Irene Rista (suo il libro pubblicato di recente per le “Ed. Voglino”, con le illustrazioni di Federica Lucioli, “Brevi storie a due e quattro zampe”) e dalle parole “recitanti” alcune fra le più significative poesie di Enrico, proposte al pubblico dalla Compagnia Teatrale “Drammatici – Filodrammatici”.

La serata è ad ingresso libero. Fino ad esaurimento posti.

Ai partecipanti verrà richiesto solo un contributo assolutamente volontario a sostegno del restauro del magnifico “Presepe” custodito dai “Padri Filippini”, alla cui costruzione, verso la fine del ‘700 (prima che Torino fosse per la seconda volta e per parecchi anni invasa dalle truppe di Napoleone) contribuì lo stesso re di Savoia, Carlo Emanuele IV (l’“Esiliato”), regalando ai “Padri” alcune carrate di marmo, recuperato da una cava di suo possesso nel territorio di Gassino con l’intento che gli stessi lo vendessero per ricavarne una somma di denaro utile alle prime spese dell’opera.

Il “mio” Calilli

Permettetemi una mia personale riflessione su Enrico. Ne sento il bisogno, non il dovere, e sono certo che a lui farebbe piacere.

Intanto ci tengo a precisare che io, personalmente, non ho mai avuto modo di frequentarlo con particolare costanza. Conobbi Enrico verso la fine degli anni ’80 e lo conobbi come consorte di Rossella Tamagnone, mia “grande” collega insegnante di “Educazione Fisica” alla mitica “Carlo Levi” di via delle Magnolie, alle subalpine “eccitanti” (anziché no!) “Vallette”. Da allora, e nel corso degli anni, i nostri incontri sono stati sempre alquanto sporadici. Ma ogni volta, mille volte più intensi ed “empatici” rispetto a quelli di gente che magari si incontra ogni giorno, trascorrendo ore in conversazioni assolutamente incolori. E anonime. Come a dire, senza anima. Enrico aveva con me, ma certo con chiunque, la capacità assai rara di “abbracciarti” subito con quel suo largo, generoso sorriso, in grado di donarti, all’istante, un senso di amicizia e “oceanica” simpatia vera, profonda, come ci conoscessimo e frequentassimo da anni. Mi ricordo la gioia alla pubblicazione del suo primo libro e all’arrivo in finale con “Briciole di Medioevo” (“Ed. Tambix”) al “Premio Pannunzio”. Il suo forte abbraccio, la sua stretta di mano erano nell’immediato “passaporti” speciali per un sodalizio che pareva durasse da sempre. E tutto questo, lo ricordo con enorme nostalgia. Scrittore, poeta. In realtà Enrico aveva una laurea in Giurisprudenza e, per anni, lavorò per un’importante “Compagnia Assicurativa”. Ma nella sua testa, più che codici e codicilli, frullarono sempre e da sempre, a larghe giravolte, parole e parole. Parole capaci, in totale libertà, di farsi “racconto”. Parole capaci, a briglia sciolta, di creare “poesia”. Libere di accompagnarsi in ignoti voli e infiniti sentieri. “E noi a chiederci/ chi siamo stati /perché siamo nati/ Nell’attesa di una risposta/ che non viene/ in un silenzio che si fa paura” (Da “Verso il cielo”, “Ed. Il Capitello”, 2016). Ora forse quel “silenzio” l’hai sconfitto, caro Enrico. E, in qualche modo, potrai darcene segno (pensaci tu!), attraverso “le vetrate che irradiano calore/nelle tessere multiformi” della tua amata “Cattedrale”.

Gianni Milani

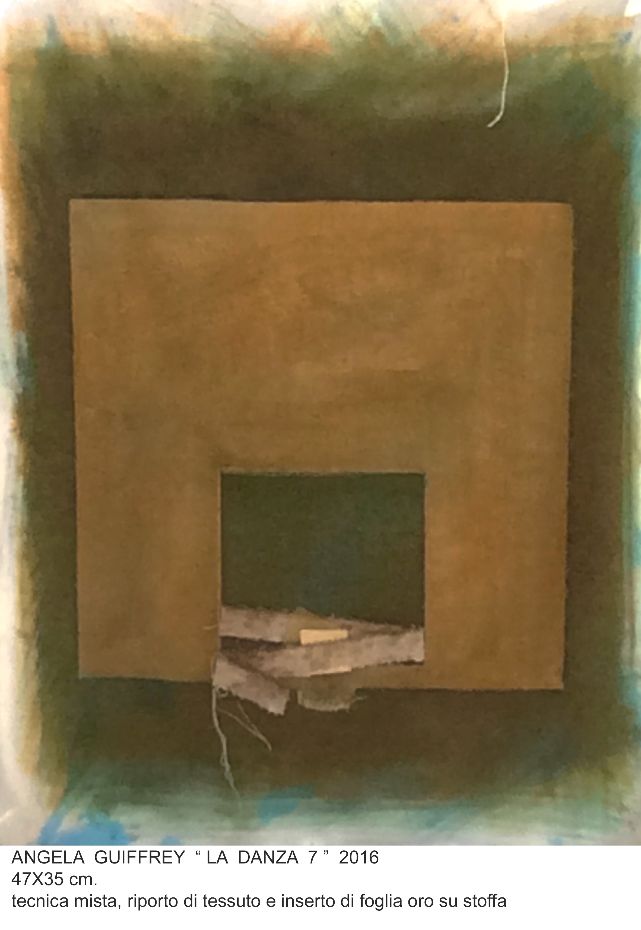

Nelle foto: Enrico Calilli, Irene Rista e la Compagnia Teatrale “Drammatici – Filodrammatici”

arte

arte