Torino e i suoi teatri

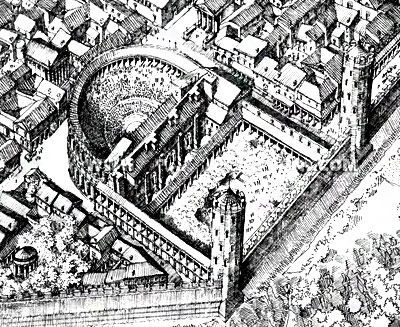

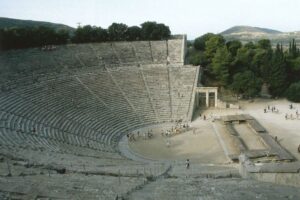

1 Storia del Teatro: il mondo antico

2 Storia del Teatro: il Medioevo e i teatri itineranti

3 Storia del Teatro: dal Rinascimento ai giorni nostri

4 I teatri torinesi: Teatro Gobetti

5 I teatri torinesi :Teatro Carignano

6 I teatri torinesi :Teatro Colosseo

7 I teatri torinesi :Teatro Alfieri

8 I teatri torinesi :Teatro Macario

9 Il fascino dell’Opera lirica

10 Il Teatro Regio.

7 I teatri torinesi: Teatro Alfieri

“L’estate sta finendo, il caldo se ne va”…

Ferragosto segna il lento ma inesorabile inizio della chiusura degli ombrelloni.

Le afose città da cui siamo scappati ci sogghignano e attendono il nostro ritorno obbligato; anche questa volta l’abbronzatura sbiadirà e prima che il segno del costume scompaia del tutto saremo ormai immersi nel “tran-tran” lavorativo, pronti e solerti nel sognare la prossima e lontanissima estate.

Cosa possiamo fare, cari compatrioti torinesi, per alleviare la noia degli sbuffi del rientro?

Per fortuna la città delle “golose” gozzaniane ci viene in aiuto, offrendoci attività, passatempi e svaghi di cui sarebbe bene approfittare, non solo in questo specifico momento di ripresa della quotidianità, ma durante tutto il resto dell’anno.

Si potrebbe per esempio decidere di andare a teatro.

A Torino ci sono numerosi teatri, più di una decina, e le manifestazioni che si svolgono all’interno delle strutture consentono di soddisfare qualsiasi desiderio: gli amanti della lirica possono recarsi al Teatro Regio, coloro i quali preferiscono il balletto sono invitati ad andare in special modo al Teatro Nuovo e chi ama crogiolarsi nel piacere della prosa può accomodarsi sulle poltroncine vellutate dei teatri Colosseo e Alfieri e altri ancora.

Essenziale per la cultura torinese è il Teatro Stabile, ente di produzione e ospitalità per il teatro di prosa, che si occupa della gestione anche del Carignano, del Gobetti e della Cavallerizza Reale.

Si incastonano tra i grandi nomi delle strutture storiche di Torino molte piccole realtà, costituite da minute e preziose platee, che a loro volta propongono spettacoli di vario genere, dai classici, alle esibizioni sperimentali o avanguardiste; mi preme tuttavia sottolineare la silenziosa importanza di questi luoghi, che non solo contribuiscono ad accrescere il panorama culturale cittadino, ma offrono l’impagabile opportunità agli artisti emergenti di dimostrare il proprio valore, quando questi recitano davanti ad un ristretto ma incuriosito pubblico. Per citare degli esempi, il Valdocco, in via Salerno, il Molo di Lilith, in via Cigliano, l’Alfa Teatro, il salotto dell’operetta, in via Casalborgone, o anche il Cine Teatro Baretti, in via Baretti.

Questo pezzo è dedicato ad una delle principali strutture teatrali della città sabauda, il Teatro Alfieri.

Esso si affaccia sulla ottocentesca Piazza Solferino ed è una delle realtà maggiormente attive e conosciute, insieme ai teatri Regio e Carignano.

Esso si affaccia sulla ottocentesca Piazza Solferino ed è una delle realtà maggiormente attive e conosciute, insieme ai teatri Regio e Carignano.

L’edificio, quando viene costruito, è pensato per l’esecuzione di rappresentazioni liriche ed equestri, a causa della notevole capienza; in un secondo momento il teatro viene utilizzato per ospitare in prevalenza spettacoli di prosa. Attualmente all’Alfieri si svolgono diversi generi teatrali, dai classici alla drammaturgia contemporanea, dall’operetta al musical.

Inoltre oggi lo stabile conferma la propria nevralgica posizione all’interno della scena culturale torinese, poichè continua ad ospitare numerosi protagonisti del teatro italiano. Tra le diverse personalità che hanno calcato il palcoscenico è opportuno ricordare Vittorio Gassman, Erminio Macario, Wanda Osiris, Walter Chiari, Ugo Tognazzi, Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, Gino Bramieri, Giorgio Gaber, Gigi Proietti e molti altri.

La storia dell’Alfieri inizia a metà dell’Ottocento, ed è subito costituita da un ritmato susseguirsi di prime rappresentazioni e spettacoli di successo.

Progetta la struttura l’architetto torinese Barnaba Panizza, figlio d’arte del già noto Lorenzo, a cui si devono l’Ospedale San Giovanni Battista e il Regio Manicomio di Collegno.

Ad appena tre anni dall’inagurazione, avvenuta nel 1855, un incendio devasta lo stabile, che viene celermente ristrutturato e riaperto al pubblico. Dopo una seconda inaugurazione, avvenuta nel 1860, altri tre incendi divampano nel teatro, rendendo obbligatori ulteriori lavori di ristrutturazione che volontariamente seguono le linee originali. Il più evidente segno di continuità con il passato è dato dalla facciata, coronata da un imponente frontone triangolare che permane tuttora. I primi interventi sono diretti dallo stesso Panizza, che nel 1877 ridisegna la sala; segue l’ampliamento dell’ingresso nel 1901 ad opera di Pietro Fenoglio, successivamente nel 1927 il nuovo allestimento è a cura di Eugenio Mollino.

Come altri luoghi torinesi, anche l’Alfieri è duramente colpito dai bombardamenti avvenuti durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale; la struttura subisce due volte il violento impatto delle bombe: il 20 novembre 1942 e l’8 dicembre dello stesso anno.

Nel 1949 ulteriori restauri comportano l’ampliamento della platea e l’annessione delle due attuali gallerie.

Nel 1949 ulteriori restauri comportano l’ampliamento della platea e l’annessione delle due attuali gallerie.

Per quel che riguarda l’esterno, l’edificio, di alto valore ambientale, si presenta come un chiaro esempio di eclettismo di ritorno, tipico delle architetture novecentesche di prestigio. Particolarmente degna di nota è la facciata ottocentesca della casa, adiacente al teatro, che fa angolo con via Cernaia, progettata nel 1870 e abitata dallo stesso architetto Panizza fino alla morte, avvenuta nel 1895.

Ma non sono solo le mura e le ristrutturazioni architettoniche a costituire la storia di un teatro, bensì gli spettacoli che vi vengono rappresentati al suo interno. Lungi da me propinarvi il lunghissimo elenco di lavori che nel tempo hanno animato la scena dell’Alfieri, ma alcune opere mi pare opportuno segnalarle. Nel 1882 è eseguita la prima assoluta de “Il sortilegio”, di Antonio Scontrino, mentre nel 1888 è la volta de “La Mandragola” di Machiavelli, musicata da Achille Graffigna.

Negli anni Cinquanta del Novecento viene rappresentata la prima assoluta dell’opera eroicomica “Otto Schnaffs” di Sandro Fuga, diretta da Oliviero De Fabritiis. Più o meno nello stesso periodo il cartellone propone diverse prime: “Simon Boccanegra” di Verdi, diretto da Franco Ghione; “Pelléas et Mélisande” di Debussy; “La sposa venduta” di Smetana, diretta sempre da Ghione; “La Traviata” di Verdi diretta da De Fabritiis. Negli anni successivi si eseguono all’Alfieri numerosi altri spettacoli, tra cui di grande successo “La Bohème” di Puccini diretta da Gianandrea Gavazzeni e “Margherita da Cortona” di Licinio Refice.

A partire dalla seconda metà del Novecento è Giuseppe Erba a seguire la gestione dei programmi teatrali. Egli, grazie alle indubbie abilità di impresario, caratterizza gli spettacoli alfieriani in termini di qualità e varietà, ponendo attenzione nell’alternare prosa, performance jazz, teatro classico e operette.

Oggi l’Alfieri è gestito dalla Compagnia Torino Spettacoli, di cui fanno parte anche il Teatro Erba, nato come cinematografo, e il Teatro Gioiello.

Gentili lettori, non c’è molto altro che vi posso raccontare, anche perchè il teatro va vissuto “in prima linea”, non letto o guardato attraverso un monitor.

Quello che ancora mi sento di consigliarvi, è di dare una rapida occhiata all’attuale calendario degli spettacoli e giocare a scegliere quelli che più vi piacciono. Magari la piacevole visione di qualche interessante esibizione renderà più dolce l’attesa della tanto agognata prossima estate.

Alessia Cagnotto

A dirigere i lavori subentra il ticinese Giuseppe Leoni, anche lui abile architetto e membro stesso dell’Accademia. Ci vogliono due anni per ultimare il progetto; nel 1842 il teatro inaugura l’apertura ufficiale, all’evento partecipa anche il principe Vittorio Emanuele II e per l’occasione si eseguono “La Pia dei Tolomei”, tragedia di Carlo Marenco -anche lui membro dell’associazione Filodrammatica- e la commedia di Eugène Scribe, titolata “Una visita a Bedlam”. Il palazzo progettato da Leoni è di stile neoclassico; l’edificio presenta delle proporzioni peculiari, dovute alla specifica conformazione del terreno su cui sorge, originariamente destinato ad accogliere un campo da gioco per la pallacorda.

A dirigere i lavori subentra il ticinese Giuseppe Leoni, anche lui abile architetto e membro stesso dell’Accademia. Ci vogliono due anni per ultimare il progetto; nel 1842 il teatro inaugura l’apertura ufficiale, all’evento partecipa anche il principe Vittorio Emanuele II e per l’occasione si eseguono “La Pia dei Tolomei”, tragedia di Carlo Marenco -anche lui membro dell’associazione Filodrammatica- e la commedia di Eugène Scribe, titolata “Una visita a Bedlam”. Il palazzo progettato da Leoni è di stile neoclassico; l’edificio presenta delle proporzioni peculiari, dovute alla specifica conformazione del terreno su cui sorge, originariamente destinato ad accogliere un campo da gioco per la pallacorda. Il testo di quello che diventerà “il nostro inno” viene scritto da un giovane Goffredo, sul finire degli anni Quaranta dell’Ottoscento; egli è all’epoca uno studente appassionato ma sopratuttutto un fervente patriota. Le strofe del canto infatti sono pregne non solo dei suoi ideali, ma anche del generale patriottismo diffuso che preannuncia i moti del 1848 e lo scoppio della Prima Guerra di Indipendenza (1848-1849). Il giovine Mameli vuole inizialmente adattare il suo testo a qualche musica già esistente, tuttavia non trova soddisfazione in questi suoi tentativi, così prova a inviare il lavoro a Michele Novaro, il quale ne è subito conquistato e –come alcuni raccontano – si mette a musicarlo la sera stessa in cui gli è arrivato il celebre testo.

Il testo di quello che diventerà “il nostro inno” viene scritto da un giovane Goffredo, sul finire degli anni Quaranta dell’Ottoscento; egli è all’epoca uno studente appassionato ma sopratuttutto un fervente patriota. Le strofe del canto infatti sono pregne non solo dei suoi ideali, ma anche del generale patriottismo diffuso che preannuncia i moti del 1848 e lo scoppio della Prima Guerra di Indipendenza (1848-1849). Il giovine Mameli vuole inizialmente adattare il suo testo a qualche musica già esistente, tuttavia non trova soddisfazione in questi suoi tentativi, così prova a inviare il lavoro a Michele Novaro, il quale ne è subito conquistato e –come alcuni raccontano – si mette a musicarlo la sera stessa in cui gli è arrivato il celebre testo.

Tuttavia prima di addentrarmi nel vivo dell’argomento, vorrei proporvi una più che breve storia del teatro e dello spettacolo, a partire dalle origini fino alla contemporaneità. Va da sé che la materia è assai vasta, complessa e articolata, tenterò dunque di svolgere l’esposizione nel modo più esaustivo possibile, cercando di non tediarvi con eccessivi cavilli.

Tuttavia prima di addentrarmi nel vivo dell’argomento, vorrei proporvi una più che breve storia del teatro e dello spettacolo, a partire dalle origini fino alla contemporaneità. Va da sé che la materia è assai vasta, complessa e articolata, tenterò dunque di svolgere l’esposizione nel modo più esaustivo possibile, cercando di non tediarvi con eccessivi cavilli. Con il tempo anche la funzione del coro cambia, perdendo sempre di più il ruolo centrale che aveva in Eschilo; anche l’aspetto stesso degli attori muta, come si può notare se si pensa ai costumi imponenti utilizzati per impersonare i personaggi di Eschilo e li si confronta con gli abiti degli attori sofoclei, vestiti, pare, solamente di stracci (“rakia”).

Con il tempo anche la funzione del coro cambia, perdendo sempre di più il ruolo centrale che aveva in Eschilo; anche l’aspetto stesso degli attori muta, come si può notare se si pensa ai costumi imponenti utilizzati per impersonare i personaggi di Eschilo e li si confronta con gli abiti degli attori sofoclei, vestiti, pare, solamente di stracci (“rakia”).

Questa sera al teatro Colosseo l’appuntamento e’ con “Rita is back – live 2014”. La torinese Rita Pavone ricompare sulla scena musicale dopo una lunga assenza e lo fa con un One Woman Show pronta a rivangare i suoi grandi successi del passato in medley.

Questa sera al teatro Colosseo l’appuntamento e’ con “Rita is back – live 2014”. La torinese Rita Pavone ricompare sulla scena musicale dopo una lunga assenza e lo fa con un One Woman Show pronta a rivangare i suoi grandi successi del passato in medley.