La prima in Italia, inaugura la sua nuova sede torinese al 12° piano di Palazzo Lancia, con 8 unità operative su oltre 500mq di superficie.

Nel cuore della città sabauda, apre un nuovo centro di riferimento di eccellenza, guidato dal prof. Mario R. Cappellin, dove professionisti si avvalgono delle tecnologie più innovative e all’avanguardia. Il team di lavoro della Clinica può contare oggi su oltre 60 professionisti che lavorano da oltre 12 anni nella sede di Pinerolo (oltre 1.200mq di superficie su quattro piani, con 14 unità operative e un laboratorio in esclusiva con le migliori tecnologie digitali).

Nel cuore della città sabauda, apre un nuovo centro di riferimento di eccellenza, guidato dal prof. Mario R. Cappellin, dove professionisti si avvalgono delle tecnologie più innovative e all’avanguardia. Il team di lavoro della Clinica può contare oggi su oltre 60 professionisti che lavorano da oltre 12 anni nella sede di Pinerolo (oltre 1.200mq di superficie su quattro piani, con 14 unità operative e un laboratorio in esclusiva con le migliori tecnologie digitali).

La filosofia aziendale è caratterizzata da investimenti costanti per favorire una crescita delle risorse umane, non solo mediante una formazione tecnica che tenda all’eccellenza, ma soprattutto nel creare le condizioni affinché portare il proprio personale contributo di valore per il benessere dell’intero team.

La Clinica dentale Cappellin non è solo un’eccellenza nel campo dell’odontoiatria, è una società Benefit, la prima in Italia del settore. A differenza di una normale società a fine di lucro lo scopo ultimo di una Società benefit non è esclusivamente il profitto, bensì il benessere di chi ne fa parte e ne riceve i servizi: il guadagno non è più il fine della società stessa, ma un mezzo per raggiungere fini sociali, in un delicato e armonico equilibrio fra un’attività economica imprenditoriale e una positiva ricaduta sociale sui dipendenti, sugli utenti e sulla comunità in cui l’azienda è inserita.

Nel 1980 aderisce alla componente craxiana di Giusi La Ganga

Nel 1980 aderisce alla componente craxiana di Giusi La Ganga Nel mandato 1997/2001 è eletto consigliere comunale di Torino nella lista di Forza Italia e svolge il ruolo di capogruppo, in opposizione al sindaco Valentino Castellani.

Nel mandato 1997/2001 è eletto consigliere comunale di Torino nella lista di Forza Italia e svolge il ruolo di capogruppo, in opposizione al sindaco Valentino Castellani.

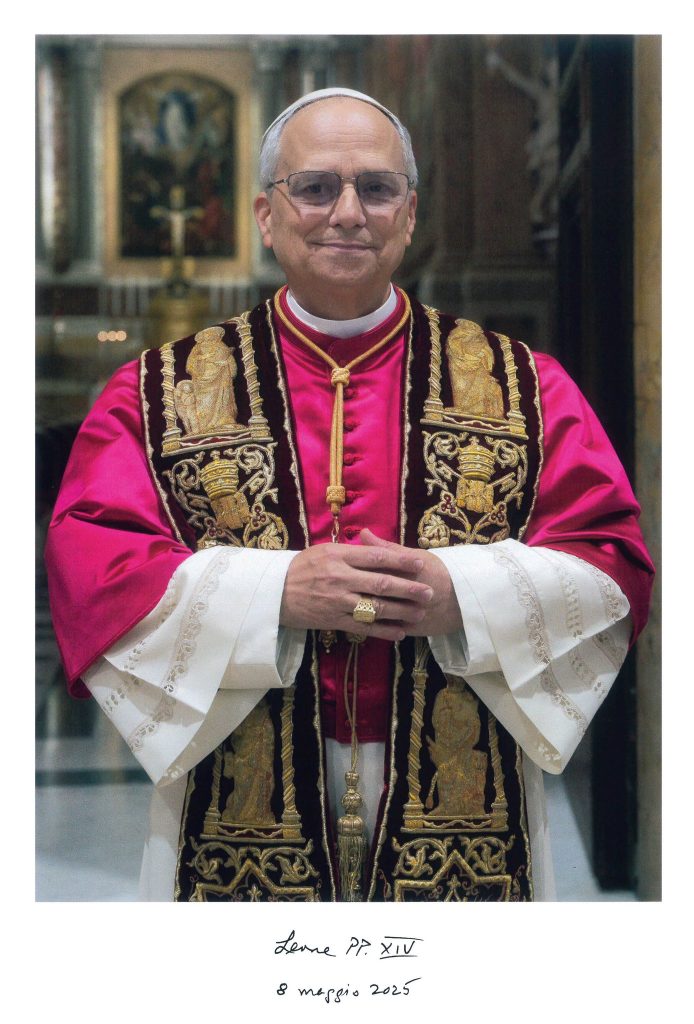

Quel copricapo è conosciuto in tutto il mondo come un simbolo ostile ad Israele. Il Papa deve restare neutrale, esercitando una funzione di pace tra i contendenti. Questi sono episodi che sarebbero comprensibili in Papa Francesco, anche se di per sé censurabili perché la demagogia non deve mai lambire il solio di Pietro.

Quel copricapo è conosciuto in tutto il mondo come un simbolo ostile ad Israele. Il Papa deve restare neutrale, esercitando una funzione di pace tra i contendenti. Questi sono episodi che sarebbero comprensibili in Papa Francesco, anche se di per sé censurabili perché la demagogia non deve mai lambire il solio di Pietro.