LIBRI / Dal 16 al 23 settembre 2021

LEGGERE UNISCE IL MONDO, A TORINO UNA SETTIMANA DEDICATA ALLA LETTURA AD ALTA VOCE

Adei, Associazione degli editori indipendenti italiani lancia la prima Settimana della lettura ad alta voce, dal 16 al 23 settembre 2021, per dare vita ad un’azione concreta a sostegno della lettura in tutte le sue forme.

A Torino, si leggerà ad alta voce nel giardino della Bela Rosin, nelle librerie e sulle sponde della Dora. Le Biblioteche Civiche Torinesi alla Poloteca di piazzetta Franco Antonicelli con “Guerra in Rosa” giovedì 16 con Stefania Giuliani daranno voce alle testimonianze delle donne afghane e al Mausoleo della Bela Rosin con “Il funerale di Neruda” domenica 19 daranno spazio ai racconti del Golpe in Cile tratti dall’autobiografia di Neruda. A Borgo San Paolo sabato 18 con Open House si viaggia al “Polo Nord” in un tour con letture che attraversa il Borgo del Freddo e la storia della città fino alle Olimpiadi 2006 e al titolo di Capitale dello Sport 2015. In via Cavalcanti sabato 18 il flash mob “Leggo, t’affacci, t’invito” vuole sostenere la nascita di una biblioteca di condominio e in piazza Cavour “Angurie per Amadeus” vuole far riscoprire le prelibatezze gastronomiche e i cibi che hanno accompagnato (e chissà, forse ispirato) Mozart durante il Grand Tour. Al Polo del 900, martedì 21, è invece in programma la presentazione de “Il bosco buonanotte”, libro illustrato per bambini nato da un laboratorio di scrittura creativa con 13 detenuti del carcere di alta sicurezza di Saluzzo. Frutto del progetto “Liberandia” – promosso dall’associazione Voci Erranti onlus in collaborazione con la Fondazione Mamre e lo scrittore Yosuke Taki – la fiaba, scritta collettivamente da tredici papà reclusi, nasce dal loro dolore e dal loro interrogarsi su come essere padri a distanza di figli lontani, visti poche volte l’anno, e su come dire loro la verità. L’ultimo appuntamento, giovedì 23, è alla Poloteca per “Diritti in Strada” con la lettura della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo e di testi di Gino Strada.

L’idea della settimana dedicata alla lettura ad alta voce nasce sulla scia del successo del progetto Lettura Day che ogni giovedì, dallo scorso 23 aprile, promuove eventi, sia dal vivo e sia in digitale, che coinvolgono lettori e luoghi di ogni tipo (bar, cinema, strade, chiese, scuole, librerie, ecc…). Il tema proposto è “Leggere unisce il mondo”, con l’obiettivo di condividere e diffondere brani che abbiano le più varie origini culturali e linguistiche.

PROGRAMMA

Giovedì 16 ore 17

Biblioteca civica Italo Calvino, lungo Dora Agrigento 94

RACCONTI SULLA DORA

Sulle sponde del fiume c’è una bella biblioteca, e davanti una piazzetta per leggere tante storie ai bambini. Isadora Brillo e Manuela Escobar, volontarie del Servizio Civile, accompagneranno l’inizio della scuola leggendo ad alta voce per bambini e genitori.

Giovedì 16 ore 19,30

Poloteca, piazzetta Franco Antonicelli (via del Carmine angolo corso Valdocco)

GUERRA IN ROSA

Voce alle donne afghane. Articoli e testimonianze

Stefania Giuliani e lo staff in lettura ODS con Biblioteche civiche torinesi

Sabato 18 ore 17,30 – via Cavalcanti

LEGGO, T’AFFACCI, T’INVITO

Un flash mob per la nascita di una biblioteca di condominio, a cura di Sei Cavalcanti! e in collaborazione con lo staff di lettura di ODS

Sabato 18 ore 18,30 – Sala La Mansardata, via Da Verrazzano 13

ConTesto Diverso incontra l’autore

Il gruppo di lettura “ConTesto Diverso” di Periferia Letteraria incontra e dialoga con l’autore dell’ultimo libro analizzato dal loro gruppo di lettura, “La vita sessuale delle sirene” di Andrea Malabaila (Clown Bianco), leggendo alcuni passi del libro ad alta voce.

Sabato 18 ore 15 – Borgo San Paolo

TOUR VIAGGIO AL POLO NORD

Nel Borgo del Freddo, un sistema di parchi dedicati allo sport. Chiamavano “Polo Nord” questa zona di Torino perché qui si raccoglieva la neve caduta per i venti freddi dalle valli chi si incanalavano lungo il tracciato del treno. Da qualche anno la trasformazione di una fabbrica, la MaterFerro, ha lasciato spazio a un parco di 35mila metri quadrati e a una grande piazza sopra il passante ferroviario. Arredi contemporanei, giochi per i bambini e sport per tutti, installazioni ispirate al nome originario della borgata: il tour a cura di Open House attraversa la storia della città fino alle Olimpiadi 2006 e al titolo di Capitale dello Sport 2015. Sono in programma letture durante il tour tratte dal libro “Borgo San Paolo. Storie di un quartiere operaio”. Partenza da piazza Marmolada angolo corso Racconigi. Iscrizioni su www.openhousetorino.it

Sabato 18 ore 16 – Piazza Cavour

ANGURIE PER AMADEUS. Il viaggio in Italia del giovane Mozart (con suggerimenti gastronomici)

Presentazione con letture del libro “Angurie per Amadeus” con l’autore Andrea Maia, divulgatore instancabile di aneddoti, per riscoprire le prelibatezze gastronomiche e i cibi che hanno accompagnato (e chissà, forse ispirato) il musicista durante il Grand Tour. Seguirà concerto d’arpa con le allieve di Federica Mancini. La presentazione è inserita all’interno dell’evento organizzato dall’associazione Giardino forbito.

Domenica 19 ore 10 – Mausoleo della Bela Rosin, Strada Castello di Mirafiori 148/7

MAMMA LINGUA. STORIE PER TUTTI, NESSUNO ESCLUSO

Letture bilingui nell’ambito del progetto promosso dall’Associazione Italiana Biblioteche, rivolto alla fascia di bambini 0-6 anni delle più numerose comunità straniere del nostro paese. Il riconoscimento delle diverse lingue d’origine e delle diverse situazioni di bilinguismo costituiscono il modo più efficace per favorire l’apprendimento dell’italiano e migliorare l’integrazione delle famiglie straniere.

Domenica 19 ore 18 – Mausoleo della Bela Rosin, Strada Castello di Mirafiori 148/7

IL FUNERALE DI NERUDA

Nell’ambito della mostra “Le case di Neruda. Viaggio nel Cile di Neruda” letture dall’autobiografia di Neruda in particolare le pagine del Golpe, con Biblioteche civiche torinesi, Assemblea Teatro e Fondazione Neruda

A 12 giorni dal golpe militare, muore Neruda: omicidio o morte naturale? Al suo funerale, nonostante il coprifuoco, partecipò una folla sterminata, atto d’amore e stima per il cantore della cultura latino-americana e insieme unica manifestazione di massa di quei giorni contro il regime.

Lunedì 20 ore 17,30 – Bibliobus e Dirittibus, via Negherville – Giardini Pugno

Dal BIBLIOBUS, dedicato a DIRITTIBUS: LE FERITE

Con il progetto Dirittibus i racconti che 14 grandi scrittori e scrittrici hanno scritto per i 50 anni di Medici Senza Frontiere (Einaudi). Legge lo staff in lettura di ODS coordinato da Stefania Giuliani.

Martedì 21 ore 18,30 – Polo del 900, via Del Carmine 14

IL BOSCO BUONANOTTE

Presentazione de “Il bosco buonanotte”, libro illustrato per bambini nato da un laboratorio di scrittura creativa con tredici detenuti del Carcere di alta sicurezza di Saluzzo, in provincia di Cuneo. Frutto del progetto “Liberandia” promosso dall’Associazione Voci Erranti Onlus in collaborazione con la Fondazione Mamre e lo scrittore Yosuke Taki, la fiaba, scritta collettivamente dai tredici papà reclusi, nasce dal loro dolore e dal loro interrogarsi su come essere padri a distanza di figli lontani, visti poche volte l’anno, e su come dire loro la verità. Ed è solo attraversando il fitto bosco in cui sono finiti una volta persa la strada che riescono trovare il coraggio per dire il “non detto” e ritrovare, infine, la via di casa e degli affetti. Intervengono: Grazia Isoardi (Voci erranti), Francesca Vallarino Gancia (Fondazione Mamre), uno dei papà detenuti del Carcere di Saluzzo, autori della fiaba. Modera: Stefano Delmastro (Scritturapura).

Presentazione libro Scritturapura con letture presso Polo del Novecento all’interno della rassegna Bookstop, un ciclo di momenti informali in cui proposte letterarie e di valorizzazione del patrimonio si alternano a momenti di riflessione sui temi della contemporaneità, organizzati dagli archivisti e dai bibliotecari del Polo del 900.

Mercoledì 22 ore 17 – Mausoleo della Bela Rosin, Strada Castello di Mirafiori 148/7

SE SON LIBRI FIORIRANNO…

Leggere ad alta voce nel giardino della Bela Rosin

Un leggio, un libro e la nostra voce. Nel giardino di lettura delle Biblioteche civiche torinesi, uno spazio a disposizione di tutti coloro che in qualsiasi momento vorranno leggere liberamente ad alta voce.

Giovedì 23 ore 17 – Biblioteca civica Italo Calvino, lungo Dora Agrigento 94

RACCONTI SULLA DORA

Sulle sponde del fiume c’è una bella biblioteca, e davanti una piazzetta per leggere tante storie ai bambini. Isadora Brillo e Manuela Escobar, volontarie del Servizio civile universale, accompagneranno l’inizio della scuola leggendo ad alta voce per bambini e genitori.

Giovedì 23 ore 19,30 – Poloteca, piazzetta Franco Antonicelli (via del Carmine angolo corso Valdocco)

DIRITTI IN STRADA

Lettura della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo e di testi di Gino Strada con Biblioteche civiche torinesi, Stefania Giuliani e lo staff in lettura ODS

Lettura Day è realizzato da Adei, Associazione degli Editori Indipendenti

In collaborazione con il Cepell, Centro per il Libro e la Lettura

in media partnership con Rai Cultura

con il patrocinio di Anci, SIAE, AIB

in collaborazione con Sistema Bibliotecario e Assessorato Cultura Comune di Milano, Federculture, Lucca Comics & Games, Bologna Children’s Book Fair, Portici di Carta, Bookpride, Taobuk, Rassegna Microeditoria Chiari, Testo/Pitti Immagine, Borghetto del Libro, La via dei Librai, Palermo Città che legge, Nati per Leggere, Associazione culturale pediatri – ACP, Centro per la salute del bambino – CSB, Institut Ramon Llull e la Delegazione del Governo della Catalogna, Opera di Santa Croce, Alleanza delle Cooperative Comunicazione, COLTI – Consorzio Librerie Torinesi Indipendenti, Librerie di Roma, SIL – Sindacato Italiano Librai e Cartolai, Libri da asporto, Bookdealer.

Per seguire Lettura Day:

segui l’hashtag #letturaday o i nostri profili su Instagram, Facebook e Twitter

Chiara De Carlo

Chiara De Carlo

Che piacevole sorpresa. Dopo mesi di rinuncia (confesso: per la mia paura di assembramenti, pur se ben attenzionati, al chiuso) alla Santa Messa domenicale – per me da sempre, o quasi, appuntamento irrinunciabile – domenica scorsa, 12 settembre, vigilia dell’apertura del nuovo anno scolastico, ho salito i gradini della storica Parrocchia “Beata Vergine delle Grazie” di corso Einaudi alla Crocetta di Torino. Intenzionato, una volta per tutte, a recuperare le buone (ahimé,non molte) abitudini. E ho preso – come suol dirsi – Messa. In una domenica che mi porto ancora nel cuore e che proprio per quella mia, forse “guidata” (da chi? da cosa?), decisione mi ha procurato momenti di grande, imprevista felicità. E serenità. Benessere che mi mancava da tempo. Fra i banchi e fuori sul sagrato, tantissimi bambini. Bimbe e bimbi, accompagnati da mamme e papà e nonni. Sulle spalle enormi, esagerati per quelle ancor tenere membra, zainetti. Meglio zainoni. Megagalattici, superstellari, coloratissimi, disegnatissimi. All’ultimo grido. Quelli lanciati dai video-social, immagino. Vuoti, ho sperato. E pensa quando saranno pieni? Mi sono detto. Eh sì, quella di domenica 12, era proprio la Messa dedicata alla benedizione di quelle montagne, dagli umani chiamate zainetti, caricati a spalla dai “portatori”, pur gioiosi e sorridenti pargoletti. Benedizione tutta meritata. Prima da loro e poi dagli zainetti. Comunque, bella iniziativa. Credo programmata anche in altre Parrocchie e sotto altre forme. Un gesto e un segno di speranza. Volti sorridenti. I bimbi della stessa classe o scuola o anche di scuole diverse che si ritrovavano, che tornavano a guardarsi negli occhi dal vivo, a stringersi le mani, a raccontarsi mille, più o meno improbabili, avventure. Ad alzare al cielo, al passaggio del giovane viceparroco don Francesco – ragazzo fra i ragazzi barba e capelli neri pettinati con simpatica e rapida disattenzione- i loro supercontenitori di materiale scolastico tesi ad accogliere dall’aspersorio le gocce volanti, qui e là, della benedizione. In quegli zaini e per tutto l’anno scolastico – ha ricordato ai bimbi il giovane don – fateci stare dentro tante domande, tante curiosità. Non abbiate paura di chiedere. Le risposte alle vostre domande vi aiuteranno a crescere. E poi non dimenticate di riporvi anche la fatica. Quell’impegno che dovrà accompagnarvi per la vita, pur se a volte compagno scomodo e un po’ noiso. E infine l’umiltà”. Sagge parole. I secchioni consci di esserlo e vogliosi di ostentarlo non sono mai piaciuti né ai compagni di classe, né agli stessi insegnanti. Per lo meno, a quelli più intelligenti. Insieme alla benedizione è stata anche ditribuita all’interno della Chiesa (a un centinaio di metri dall’austera casa in corso Galileo Ferraris 70, dove nel 1901 nacque il beato Pier Giorgio Frassati, il “giovane dalle 8 beatitudini” scomparso a soli 24 anni nel 1925, e a cui la Parrocchia della Beata Vergine ha intitolato una Cappella, cuore spirituale della Chiesa ed oggi spazio dedicato alla Pastorale giovanile) una breve ma intensa preghiera stampata su fogli di diverso colore. Un passo recita Signore…aiutami a imparare le cose belle della vita e a condividerle con chi mi è più vicino, oggi e domani. “Condividerle”. Che bel verbo e che bell’insegnamento cristiano e sociale – ho pensato fra me e me – in tempi che hanno perso, per varie ragioni, il gusto della condivisione. Già prima del periodo pandemico, pratica assai poco praticata! E allora ho sentito di dovermi associare anch’io alle

Che piacevole sorpresa. Dopo mesi di rinuncia (confesso: per la mia paura di assembramenti, pur se ben attenzionati, al chiuso) alla Santa Messa domenicale – per me da sempre, o quasi, appuntamento irrinunciabile – domenica scorsa, 12 settembre, vigilia dell’apertura del nuovo anno scolastico, ho salito i gradini della storica Parrocchia “Beata Vergine delle Grazie” di corso Einaudi alla Crocetta di Torino. Intenzionato, una volta per tutte, a recuperare le buone (ahimé,non molte) abitudini. E ho preso – come suol dirsi – Messa. In una domenica che mi porto ancora nel cuore e che proprio per quella mia, forse “guidata” (da chi? da cosa?), decisione mi ha procurato momenti di grande, imprevista felicità. E serenità. Benessere che mi mancava da tempo. Fra i banchi e fuori sul sagrato, tantissimi bambini. Bimbe e bimbi, accompagnati da mamme e papà e nonni. Sulle spalle enormi, esagerati per quelle ancor tenere membra, zainetti. Meglio zainoni. Megagalattici, superstellari, coloratissimi, disegnatissimi. All’ultimo grido. Quelli lanciati dai video-social, immagino. Vuoti, ho sperato. E pensa quando saranno pieni? Mi sono detto. Eh sì, quella di domenica 12, era proprio la Messa dedicata alla benedizione di quelle montagne, dagli umani chiamate zainetti, caricati a spalla dai “portatori”, pur gioiosi e sorridenti pargoletti. Benedizione tutta meritata. Prima da loro e poi dagli zainetti. Comunque, bella iniziativa. Credo programmata anche in altre Parrocchie e sotto altre forme. Un gesto e un segno di speranza. Volti sorridenti. I bimbi della stessa classe o scuola o anche di scuole diverse che si ritrovavano, che tornavano a guardarsi negli occhi dal vivo, a stringersi le mani, a raccontarsi mille, più o meno improbabili, avventure. Ad alzare al cielo, al passaggio del giovane viceparroco don Francesco – ragazzo fra i ragazzi barba e capelli neri pettinati con simpatica e rapida disattenzione- i loro supercontenitori di materiale scolastico tesi ad accogliere dall’aspersorio le gocce volanti, qui e là, della benedizione. In quegli zaini e per tutto l’anno scolastico – ha ricordato ai bimbi il giovane don – fateci stare dentro tante domande, tante curiosità. Non abbiate paura di chiedere. Le risposte alle vostre domande vi aiuteranno a crescere. E poi non dimenticate di riporvi anche la fatica. Quell’impegno che dovrà accompagnarvi per la vita, pur se a volte compagno scomodo e un po’ noiso. E infine l’umiltà”. Sagge parole. I secchioni consci di esserlo e vogliosi di ostentarlo non sono mai piaciuti né ai compagni di classe, né agli stessi insegnanti. Per lo meno, a quelli più intelligenti. Insieme alla benedizione è stata anche ditribuita all’interno della Chiesa (a un centinaio di metri dall’austera casa in corso Galileo Ferraris 70, dove nel 1901 nacque il beato Pier Giorgio Frassati, il “giovane dalle 8 beatitudini” scomparso a soli 24 anni nel 1925, e a cui la Parrocchia della Beata Vergine ha intitolato una Cappella, cuore spirituale della Chiesa ed oggi spazio dedicato alla Pastorale giovanile) una breve ma intensa preghiera stampata su fogli di diverso colore. Un passo recita Signore…aiutami a imparare le cose belle della vita e a condividerle con chi mi è più vicino, oggi e domani. “Condividerle”. Che bel verbo e che bell’insegnamento cristiano e sociale – ho pensato fra me e me – in tempi che hanno perso, per varie ragioni, il gusto della condivisione. Già prima del periodo pandemico, pratica assai poco praticata! E allora ho sentito di dovermi associare anch’io alle  parole di don Francesco e all’alto esempio del beato Frassati che della “condivisione” con gli ultimi, i poveri, i reietti, gli invisibili fece lo scopo unico della sua breve vita. Fino alla morte. Ho quardato quegli zaini, quegli occhi innocenti, quei sorrisi larghi di felicità. E ho sperato e spero che proprio quei “borsoni” (ricordate invece le nostre smilze cartelle?) portati a spalla dai ragazzi possano tutti i giorni dell’anno scolastico appena avviato varcare le soglie di ogni aula, portandosi dietro quella grande voglia di “condivisione”, di conoscenza e di gioco e di sorriso e di amicizia e amore che è strada di crescita e di vera vita per i nostri figli e nipoti. Che possano superare, glielo auguro davvero, quei brutti giorni chiusi in casa prigionieri, giocoforza, della famigerata (ma necessaria) dad. Ciao Enrico, a domani : urla, anche lui quasi incredulo a quel miracoloso accenno di normalità conquistata a dura prova, il piccolo Marco. Ciao Marco – gli ulula dietro Enrico. E ricordati di portare lo zaino… con il pallone dentro, se ci sta, per la ricreazione! Anche il pallone. Povero zaino! E povero Marco! Ma quanta forza hanno le tenere membra dei nostri bimbi?

parole di don Francesco e all’alto esempio del beato Frassati che della “condivisione” con gli ultimi, i poveri, i reietti, gli invisibili fece lo scopo unico della sua breve vita. Fino alla morte. Ho quardato quegli zaini, quegli occhi innocenti, quei sorrisi larghi di felicità. E ho sperato e spero che proprio quei “borsoni” (ricordate invece le nostre smilze cartelle?) portati a spalla dai ragazzi possano tutti i giorni dell’anno scolastico appena avviato varcare le soglie di ogni aula, portandosi dietro quella grande voglia di “condivisione”, di conoscenza e di gioco e di sorriso e di amicizia e amore che è strada di crescita e di vera vita per i nostri figli e nipoti. Che possano superare, glielo auguro davvero, quei brutti giorni chiusi in casa prigionieri, giocoforza, della famigerata (ma necessaria) dad. Ciao Enrico, a domani : urla, anche lui quasi incredulo a quel miracoloso accenno di normalità conquistata a dura prova, il piccolo Marco. Ciao Marco – gli ulula dietro Enrico. E ricordati di portare lo zaino… con il pallone dentro, se ci sta, per la ricreazione! Anche il pallone. Povero zaino! E povero Marco! Ma quanta forza hanno le tenere membra dei nostri bimbi?

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria Poi ci sono Julia, ricca, spigliata e dalla vita facile in cui tutto le riesce al meglio; e Karina che si porta dentro un passato difficile e di sofferenza, è “la diversa” del gruppetto.

Poi ci sono Julia, ricca, spigliata e dalla vita facile in cui tutto le riesce al meglio; e Karina che si porta dentro un passato difficile e di sofferenza, è “la diversa” del gruppetto. Dorothy West –nata a Boston nel 1907, deceduta nel 1989- è ricordata come importante esponente del movimento artistico e intellettuale Harlem Renaissance, fondato negli anni 20 per tutelare la libertà di espressione e la creatività degli afroamericani.

Dorothy West –nata a Boston nel 1907, deceduta nel 1989- è ricordata come importante esponente del movimento artistico e intellettuale Harlem Renaissance, fondato negli anni 20 per tutelare la libertà di espressione e la creatività degli afroamericani. Questo è il secondo volume della trilogia di Old Filth, della scrittrice 92enne Jane Gardam (nata nello Yorkshire nel 1928) che da noi è ancora poco conosciuta ma in Inghilterra è una figura di grande spicco nel panorama culturale e letterario. Autrice di racconti per l’infanzia, per ragazzi e adulti, tendente a scrivere romanzi dal sapore vittoriano, ha vinto numerosi e prestigiosissimi premi.

Questo è il secondo volume della trilogia di Old Filth, della scrittrice 92enne Jane Gardam (nata nello Yorkshire nel 1928) che da noi è ancora poco conosciuta ma in Inghilterra è una figura di grande spicco nel panorama culturale e letterario. Autrice di racconti per l’infanzia, per ragazzi e adulti, tendente a scrivere romanzi dal sapore vittoriano, ha vinto numerosi e prestigiosissimi premi. Questa potrebbe essere l’occasione giusta per leggere anche il primo volume della trilogia “Il figlio dell’Impero Britannico” -Sellerio- euro 15,00.

Questa potrebbe essere l’occasione giusta per leggere anche il primo volume della trilogia “Il figlio dell’Impero Britannico” -Sellerio- euro 15,00.

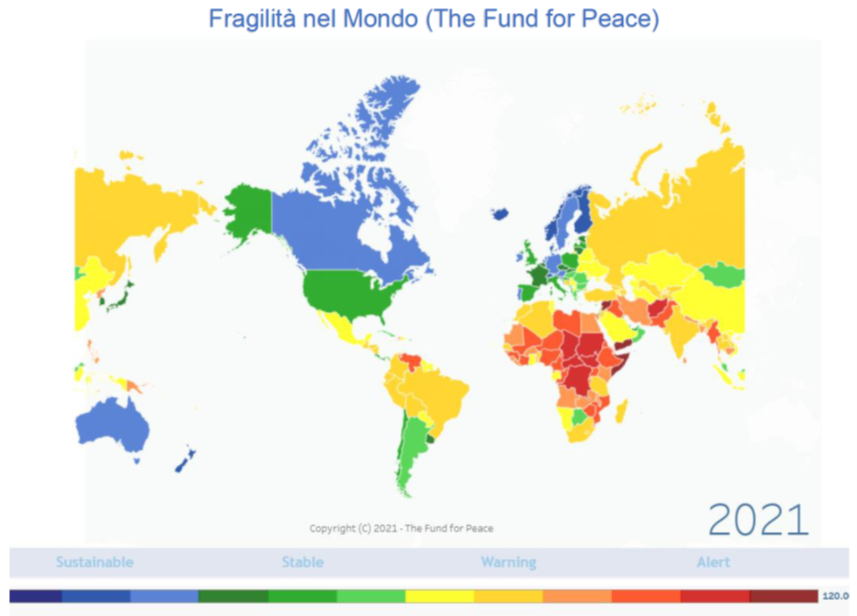

Il governo

Il governo