Rubrica a cura de La Cuoca Insolita

Dedico questa torta di mele morbida e profumata a tutti voi: a piccoli e grandi golosi, a chi cerca un dolce buonissimo ma molto più light del solito, a chi è attento alla linea. Ma la lista continua: questa torta è anche per chi è allergico a latticini, uova o ha problemi con il glutine, e (dulcis in fundo) a chi vuole concedersi un dolce senza preoccuparsi della glicemia. Lo so che penserete “ma non è possibile, come fa ad essere buona?”. Ero scettica anche io. Lo ammetto. Ma poi mi sono ricreduta. Vedrete, succederà anche a voi.

| Tempi: Preparazione (20 min); Cottura (50 min – 1 h max); | ||

| Attrezzatura necessaria: Robot tritatutto o minipimer, sbattitore elettrico con le fruste, 2 contenitori rotondi a bordi alti, teglia da forno da 24 cm (ciambella o teglia rotonda), forno, frusta a mano, cucchiaio. | ||

| Ingredienti per una torta da 12 persone:

1 Barattolo di Ceci (meglio in vetro) – vi serviranno 110 g del liquido interno Mele pelate – 670 g (circa 5 mele) Olio extra vergine di oliva – 60 g Per dolcificare*: Eritritolo (80 g) + Polvere di foglie di stevia essiccate (1,5 g = 1 cucchiaino raso) + zucchero (35 g = 4 cucchiai) Farine senza glutine: Farina di riso bianca o integrale (120 g) + farina di mandorle (90 g) + fecola di patate (90 g) Lievito vanigliato (22 g = 1 bustina + 1 cucchiaino pieno) Vanillina – 1 bustina

*La somma dei tre dolcificanti equivale a 150 g di zucchero |

Difficoltà (da 1 a 3): 1 | Costo totale: 6 €/kg |

| · Solo 4 cucchiai di zucchero in tutta la torta!

· Le calorie sono il 25% in meno rispetto ad una tradizionale torta di mele. · I grassi saturi sono il 75% in meno (i grassi saturi sono quelli che contribuiscono ad innalzare il livello del colesterolo cattivo). · La metà del peso di questa torta è fatta di mele! Vitamine e tante fibre. · Adatta a chi ha il diabete o vuole tenere la glicemia sotto controllo · l’Eritritolo e la Stevia sono due dolcificanti a zero calorie e zero zuccheri semplici. La stevia è una pianta che si può anche coltivare a casa. · Adatta in caso di allergia a latticini e uova: in questa ricetta non ce n’è traccia · Senza glutine: via libera anche in caso di celiachia. |

||

Approfondimenti e i consigli per l’acquisto degli “ingredienti insoliti” a questo link.

In caso di allergie…

Allergeni presenti: uova, frutta a guscio (mandorle)

Preparazione della torta di mele impossibile

Fase 1: PREPARAZIONI PRELIMINARI

Pelate le mele ed eliminate il torsolo. Del peso totale indicato in ricetta, prendetene 350 g che taglierete a spicchi sottilissimi (che immergerete poi nell’impasto della torta). Lasciate in grossi pezzi il resto delle mele (315 g).

Prendete il barattolo di ceci e scolate in un recipiente alto e rotondo il liquido interno (si chiama Aquafaba: leggete qui come è stato scoperto il suo impiego dallo chef Joël Roessel ). Riponetelo qualche minuto in freezer in modo che si raffreddi bene e poi, con lo sbattitore elettrico, montate a neve questo liquido insieme a un pizzico di sale, proprio come se fosse il bianco d’uovo! Non è incredibile cosa succede? Conservate l’Aquafaba montata in frigorifero fino all’uso.

FASE 2: L’IMPASTO

FASE 2: L’IMPASTO

Frullate con il minipimer o il robot le mele (solo la parte che avevate lasciato a grossi pezzi) insieme all’olio, fino a ottenere una crema. Trasferite il composto nel contenitore rotondo e aggiungete i dolcificanti. Mescolate bene con lo sbattitore elettrico. Aggiungete quindi le farine, la vanillina, il lievito e mescolate bene.

Ora aggiungete al vostro composto l’Aquafaba montata a neve, versandola poco alla volta e mescolandola delicatamente dal basso verso l’alto con un cucchiaio di legno.

Versate tutto nella tortiera, già unta di olio e infarinata (farina di riso). Aggiungete ora le mele tagliate a fettine sottilissime, immergendole nell’impasto ma cercando di lasciarle in piedi. Spingetele verso il fondo della tortiera delicatamente con le dita.

FASE 3: LA COTTURA DELLA TORTA DI MELE

Nel forno già caldo a 170° C (meglio in modalità statica, non ventilata) mettete a cuocere la vostra torta di mele impossibile per circa 50 min (1h max). Fate la prova dello stecchino alla fine.

Lasciatela raffreddare completamente prima di sformarla. Cospargetela di zucchero a velo (potete prepararlo anche voi a casa, partendo dallo zucchero semolato o anche con l’eritritolo, frullandolo molto finemente).

CONSERVAZIONE

A temperatura ambiente: 3 giorni

In frigorifero: 1 settimana.

Torino malinconica, Torino miscela di barocco e liberty, Torino che hai permesso che superassero l’altitudine della tua Mole, Torino che ti abbigli con l’eleganza del centro, ti ingioielli con la supponenza della Crocetta, Torino che porti memoria del tuo cuore proletario, pompato dagli stantuffi dell’industria FIAT, Torino che mentre ti lasci attraversare, mi fai respirare la sempiterna spocchia giovanile dei Murazzi. Nella piccola metropoli, risulta difficile non camminare con occhi attenti tra i palazzi, i quali, nei propri dettagli, nascondono sempre peculiari meraviglie, stucchi decorati, apotropaici guardiani di soglia, piercing inaspettati o grandiosi murales, che rendono memorabili anche gli angoli più anonimi.

Torino malinconica, Torino miscela di barocco e liberty, Torino che hai permesso che superassero l’altitudine della tua Mole, Torino che ti abbigli con l’eleganza del centro, ti ingioielli con la supponenza della Crocetta, Torino che porti memoria del tuo cuore proletario, pompato dagli stantuffi dell’industria FIAT, Torino che mentre ti lasci attraversare, mi fai respirare la sempiterna spocchia giovanile dei Murazzi. Nella piccola metropoli, risulta difficile non camminare con occhi attenti tra i palazzi, i quali, nei propri dettagli, nascondono sempre peculiari meraviglie, stucchi decorati, apotropaici guardiani di soglia, piercing inaspettati o grandiosi murales, che rendono memorabili anche gli angoli più anonimi. iamo intorno agli anni Cinquanta del Settecento quando iniziano i lavori; l’architetto, che si era già precedentemente occupato dell’edificio dedicato all’Opera, dirige così il cantiere del palazzo, che questa volta è eretto in muratura. Alfieri, zio di Vittorio e allievo prediletto di Juvarra, fa realizzare ottantaquattro logge e tre ranghi di panche in platea, lumi a candela e stucchi lameggiati in oro; la decorazione del soffitto è affidata a Gaetano Perego e Mattia Franceschini, del sipario invece si occupa Bernardino Galliari.

iamo intorno agli anni Cinquanta del Settecento quando iniziano i lavori; l’architetto, che si era già precedentemente occupato dell’edificio dedicato all’Opera, dirige così il cantiere del palazzo, che questa volta è eretto in muratura. Alfieri, zio di Vittorio e allievo prediletto di Juvarra, fa realizzare ottantaquattro logge e tre ranghi di panche in platea, lumi a candela e stucchi lameggiati in oro; la decorazione del soffitto è affidata a Gaetano Perego e Mattia Franceschini, del sipario invece si occupa Bernardino Galliari. Facendo un sostanziale balzo in avanti, arriviamo agli anni Settanta del Novecento, quando il capoluogo piemontese affida definitivamente la struttura al Teatro Stabile di Torino, che ne diviene una delle sue sedi permanenti. Dal 1961 infatti, lo storico teatro ospita i maggiori spettacoli realizzati dall’ente pubblico.

Facendo un sostanziale balzo in avanti, arriviamo agli anni Settanta del Novecento, quando il capoluogo piemontese affida definitivamente la struttura al Teatro Stabile di Torino, che ne diviene una delle sue sedi permanenti. Dal 1961 infatti, lo storico teatro ospita i maggiori spettacoli realizzati dall’ente pubblico.

Non è il caso di sentirsi “complottisti”, ma di certo dà da pensare tutta questa tecnologia “monoporzione”, che impegna e che immerge totalmente, che unisce, ma sempre attraverso uno schermo, e che ci distrae dalla vita vera, quella che scorre fuori dalla finestra, mentre noi non la guardiamo.

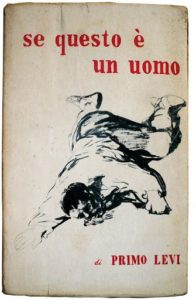

Non è il caso di sentirsi “complottisti”, ma di certo dà da pensare tutta questa tecnologia “monoporzione”, che impegna e che immerge totalmente, che unisce, ma sempre attraverso uno schermo, e che ci distrae dalla vita vera, quella che scorre fuori dalla finestra, mentre noi non la guardiamo. Liberato nel gennaio del ’45 dalle truppe sovietiche, per tornare in patria Levi deve attraversare la Polonia, la Russia Bianca, l’Ucraina, la Romania, l’Ungheria, l’Austria, e infine giunge a Torino nell’ottobre del ’45. Inseritosi nella vita civile, sente comunque il bisogno di raccontare ciò che ha subito.

Liberato nel gennaio del ’45 dalle truppe sovietiche, per tornare in patria Levi deve attraversare la Polonia, la Russia Bianca, l’Ucraina, la Romania, l’Ungheria, l’Austria, e infine giunge a Torino nell’ottobre del ’45. Inseritosi nella vita civile, sente comunque il bisogno di raccontare ciò che ha subito.