Torino e la Scuola

“Educare”, la lezione che ci siamo dimenticati

Brevissima storia della scuola dal Medioevo ad oggi

Le riforme e la scuola: strade parallele

Il metodo Montessori: la rivoluzione raccontata dalla Rai

Studenti torinesi: Piero Angela all’Alfieri

Studenti torinesi: Primo Levi al D’Azeglio

Studenti torinesi: Giovanni Giolitti giobertino

Studenti torinesi: Cesare Pavese al Cavour

UniTo: quando interrogavano Calvino

Anche gli artisti studiano: l’equipollenza Albertina

7 Studenti torinesi: Giovanni Giolitti giobertino

C’era una volta una ragazzina che aveva capito che cosa le sarebbe piaciuto fare da grande. Un giorno la piccola tornò da scuola e disse ai genitori: “io voglio andare al liceo artistico!”, ma i due adulti presero la sua affermazione come una barzelletta, si misero a ridere e replicarono: “tanto tu andrai al classico”. Una storia breve, triste e autobiografica.

Difficile, se non impossibile, per me è scrivere questo articolo mantenendomi “narratore esterno”, senza raccontare della mia personale esperienza “giobertina” e senza ricordare gli aneddoti di quegli anni che, come mi è già capitato di dire, si vuole che passino in fretta mentre li si vive e li si rimpiange quando poi sono trascorsi.

Del “mio” Gioberti (ho conseguito la maturità classica nel 2009) ricordo le aule prive di LIM, odorose di gessetto da lavagna, rammento le pareti smunte, sulle tinte dell’ocra, i banchi rettangolari dotati di sottobanco, ossia quegli spazi perennemente ricolmi di fogli piegati, di carta delle merendine, di bigliettini dimenticati che mamma mia se fossero caduti all’improvviso! E poi l’armadio di classe, strabordante dei libri che non sempre riportavamo a casa e i grandi finestroni che si affacciavano sul cortile quadrato, che dall’alto mi ricordava quello di una prigione e ancora i lunghi corridoi e i caffè presi sul suono della campanella. “E”, “e”, “e” tante congiunzioni per un’infinità di momenti che non so se posso descrivere così apertamente.

Del “mio” Gioberti (ho conseguito la maturità classica nel 2009) ricordo le aule prive di LIM, odorose di gessetto da lavagna, rammento le pareti smunte, sulle tinte dell’ocra, i banchi rettangolari dotati di sottobanco, ossia quegli spazi perennemente ricolmi di fogli piegati, di carta delle merendine, di bigliettini dimenticati che mamma mia se fossero caduti all’improvviso! E poi l’armadio di classe, strabordante dei libri che non sempre riportavamo a casa e i grandi finestroni che si affacciavano sul cortile quadrato, che dall’alto mi ricordava quello di una prigione e ancora i lunghi corridoi e i caffè presi sul suono della campanella. “E”, “e”, “e” tante congiunzioni per un’infinità di momenti che non so se posso descrivere così apertamente.

Ma continuiamo con la storia della ragazzina inascoltata. La sventurata non rispose alla replica di mamma e papà, perché a tredici anni non è facile né essere presi sul serio, né rendersi conto di quanto sia importante la scelta della scuola superiore. L’ignara ragazzina obiettò che almeno voleva scegliere in quale liceo classico si sarebbe iscritta e, dopo qualche litigata, riuscì ad avere la meglio almeno su questo punto. Dopo un’attenta analisi di mercato l’inconsapevole tredicenne si convinse che il Gioberti sarebbe stata la sua opzione definitiva: scuola “politicizzata”, di fronte all’Università e le leggende che lo definivano “il più leggero tra i classici”, in cui si facevano autogestioni e manifestazioni a non finire. Così alla domanda: “Allora hai scelto il Gioberti?”, “la sventurata rispose”, e disse “si”.

Il liceo Gioberti è una delle più antiche istituzioni scolastiche presenti a Torino, la storia della scuola si intreccia non solo con quella del capoluogo piemontese ma anche con le trasformazioni politiche, sociali e legislative del Regno d’Italia. L’istituto nasce grazie alla politica sull’istruzione pubblica che prevede l’apertura di Ginnasi e Licei “governativi” o “regi”.

Per essere più precisi è utile ricordare la Legge Casati, che, nel 1859, codifica l’educazione umanistica in due successivi e distinti corsi di studi: il Ginnasio, corso inferiore della durata di cinque anni, detto di “Grammatica”, ed il Liceo, ossia un corso superiore triennale detto di “Filosofia”. Il 4 marzo 1865, sotto il Ministero Lamarmora, viene pubblicato il Regio Decreto n°229, con tale documento vengono istituiti i primi sessantotto licei classici del Regno d’Italia e ad ognuno di essi è assegnato il nome di un grande personaggio italiano. Tra questi sessantotto istituti compaiono il Liceo Cavour e il Liceo Gioberti, la cui denominazione celebra due eminenti protagonisti della nostra storia.

Le cose non accadono mai per caso: lo “spaventoso” Liceo Cavour nasce (almeno come titolazione) in contemporanea al Liceo Gioberti, un po’ come i “Sith” di Guerre Stellari che sono sempre in due. La nascita dei Licei di Stato risponde al desiderio di favorire una convergenza di intellettuali intorno al nuovo Regno italiano; a sostegno di tale intento è anche istituita una “Festa Letteraria” da tenersi annualmente ogni 17 di marzo in tutti i Licei del Regno, con il nome di “Solennità Commemorativa degli illustri Scrittori e Pensatori Italiani.”

Una festa antica, forse col tempo caduta in disuso, almeno, da che ne so io, il 17 marzo noi “giobertini” non abbiamo mai festeggiato nulla, anzi, non ricordo che le feste fossero ammesse a scuola: comportano inutile dispersione d’energia e sottraggono tempo utile ai compiti in classe!

È opportuno precisare che le due istituzioni scolastiche prese in esame in realtà esistono già anche prima del 1865, ma sono conosciute con un altro nome. Il Liceo Gioberti è in origine il Regio Collegio di San Francesco da Paola, con sede nel complesso conventuale dei Frati Minimi, edificato a partire dal 1627 in Contrada Po, grazie alle ingenti donazioni di Maria Cristina di Borbone-Francia, (moglie di Vittorio Amedeo I di Savoia), e diretto a partire dal 1821 dai Gesuiti. Il Cavour, invece, in origine conosciuto come Collegio dei Nobili, è un’istituzione risalente al XVI secolo un tempo situato presso il convento del Carmine. Tra i licei, secondo quanto riportato nei documenti storici, il Gioberti è sempre stato l’istituto più frequentato. Chissà se tale moltitudine di scolari ha commesso un “errore di valutazione” simile a quello iniziale della ragazzina? E chissà quanti ignari studenti ancora si lasceranno ingannare dalle malelingue, iscrivendosi ad una scuola che per anni -proprio quelli in cui l’ho frequentata io- è stata considerata pari al Liceo Cavour, emblema assoluto della severità e del rigore?

Vorrei altresì ricordare, prima di proseguire con la storia della nostra fanciulla, che nel 1969, proprio il Liceo Gioberti, è stato sede della prima “Commissione Fabbriche” mai costituita in una scuola superiore italiana, anche citata nel film “Vento dell’est” di Jean-Luc Godard.

Torniamo a noi. La ragazza ben presto si rese conto che quella scuola non le calzava proprio a pennello, ma era anche evidente che non le sarebbe stato permesso cambiare corso di studi, quindi era meglio rimboccarsi le maniche e tapparsi il naso. “Tyche” venne in soccorso della studentessa e la inserì nel miglior gruppo classe che avrebbe mai avuto anche in futuro. I compagni erano proprio quelli “giusti” per affrontare quell’avventura. Con il tempo l’amicizia e la complicità limarono gli sforzi dello studio e le risate sommesse – mai durante l’ora di greco- resero la prova sopportabile. Ma voi che siete lettori curiosi vorrete sapere qualche dettaglio in più. Da narratore onnisciente posso dirvi che c’era un’insegnate temutissima, che si mostrò per la primissima volta a noi studenti durante un intervallo, asserendo che già tutti dovevano sapere chi fosse e che il giorno dopo si sarebbero corretti i compiti delle vacanze. Va da sé che in quelle ore di lezione a stento si respirava. Vi era poi un’altra docente, tanto preparata ma non sempre precisa, che alla lavagna era solita scrivere “parola importante” anziché il termine o il nome che sarebbe stato meglio ricordare. Vi posso dire che alla spocchia del primo anno corrisposero altre interrogazioni svoltesi in clima più disteso, addirittura mangiando caramelle e “chupa-chups” oppure versioni così commentate: “bella storia ma non è quella che c’è scritta qui”.

Vi posso raccontare di un “maiale volante” appeso al soffitto, comprato grazie ad una colletta di classe proprio come “mascotte” porta fortuna. E quanto ci sarebbe ancora da dire. Quanti pianti fece la mattina la ragazzina mentre andava a scuola, quante notti passò a studiare per poi prendere talvolta solo delle misere sufficienze, quante sconfitte ma anche quante vittorie. E quante rinunce: inconciliabile con l’intensità dello studio la scuola di danza, che ha dovuto lasciare proprio quando stava imparando a ballare sulle punte. Le scarpette rosa rimasero un ricordo riposto in solaio.

Vi posso raccontare di un “maiale volante” appeso al soffitto, comprato grazie ad una colletta di classe proprio come “mascotte” porta fortuna. E quanto ci sarebbe ancora da dire. Quanti pianti fece la mattina la ragazzina mentre andava a scuola, quante notti passò a studiare per poi prendere talvolta solo delle misere sufficienze, quante sconfitte ma anche quante vittorie. E quante rinunce: inconciliabile con l’intensità dello studio la scuola di danza, che ha dovuto lasciare proprio quando stava imparando a ballare sulle punte. Le scarpette rosa rimasero un ricordo riposto in solaio.

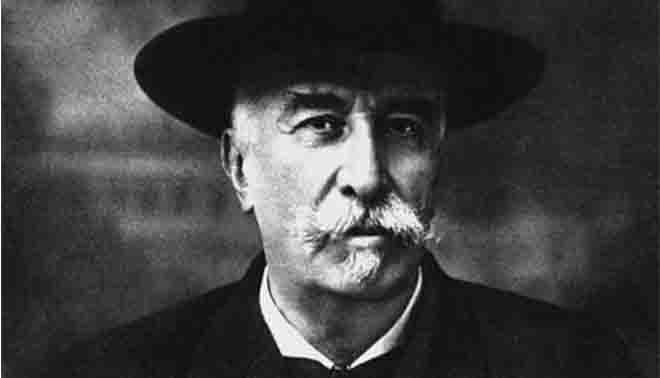

Ma noi abbiamo anche un altro discorso da portare avanti, quello degli storici studenti torinesi: tra i tanti coraggiosi che affrontarono i temibili professori del Gioberti (allora Ginnasio San Francesco da Paola di Torino) ci fu niente meno che Giovanni Giolitti (1842-1928), il grande politico italiano, più volte Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nel 1901, Vittorio Emanuele III affida l’incarico di formare il governo a Giuseppe Zanardelli, uno dei principali esponenti della Sinistra; nel 1903 Zanardelli, dopo aver concesso un’amnistia ai condannati politici e aver ristabilito una libertà di associazione, seppur limitata, si ritira dall’incarico a causa di una malattia. Nello stesso anno viene chiamato a capo del governo Giovanni Giolitti, ministro dell’interno; egli tiene la carica per quasi dieci anni, periodo comunemente definito “età giolittiana”. Giolitti, liberale ed esponente della Sinistra Costituzionale, si preoccupa di unire gli interessi dei proletari con quelli dei borghesi e degli operai, a tal proposito si dimostra abilissimo nel riuscire a trovare un neutrale equilibrio tra le varie forze in gioco, infatti da una parte favorisce l’industria e dall’altra promuove la legislazione sociale. Giolitti sostiene che lo Stato deve essere “super partes” rispetto agli interessi delle varie fazioni. Non a caso si può definire la parentesi giolittiana democratica e liberale. L’intelligente perizia politica, nonché la dirittura morale, dello statista è testimoniata anche dall’ampio spazio che egli concede alla libertà di sciopero e dal modo in cui riesce a mantenere l’ordine pubblico durante le varie manifestazioni, in modo perentorio e vigilato, ma sempre evitando repressioni violente.

Nel corso del decennio dell’”età giolittiana”, egli perfeziona la legislazione in favore dei lavoratori più anziani e degli invalidi, emana nuove norme sul lavoro per le donne e per i lavoratori giovanissimi, inoltre estende l’obbligo dell’istruzione elementare fino al dodicesimo anno d’età. Giolitti favorisce poi l’attuazione di migliori retribuzioni stipendiarie, accrescendo così le possibilità di acquisto delle classi lavoratrici. Da ricordare anche gli interventi nel campo sanitario, come la distribuzione gratuita del chinino contro la malaria, e l’intenso programma di lavori pubblici, che comporta la nazionalizzazione della rete ferroviaria. Uno dei provvedimenti più importanti del governo Giolitti è l’estensione del diritto di voto: secondo la nuova legge del 1912 vengono ammessi al voto tutti i cittadini di sesso maschile purché abbiano compiuto 21 anni, se in grado di leggere e scrivere e con servizio militare svolto, o 30 anni, se analfabeti e non chiamati sotto le armi. Il numero degli elettori sale così da tre milioni e mezzo a otto milioni e mezzo su un totale di 36 milioni di persone.

Mi sento di poter dire che forse un po’ dell’integrità d’animo di Giolitti derivò sicuramente dai suoi studi liceali, anche se non fu proprio uno scolaro modello, come racconta egli stesso.

Ho voluto un po’ ironizzare in questo articolo che più di altri sento “mio”, ma ora siamo seri: la formazione che ho ricevuto è senza dubbio impareggiabile, quegli anni di duro lavoro, di sforzi e di rinunce e di crescita intellettuale mi hanno aiutato ad affrontare le prove successive e mi hanno effettivamente dato quella “formazione classica che apre tutte le porte”.

Com’è finita la storia della ragazzina? Beh ora la fanciulla (è ormai chiaro che sto parlando di me) è cresciuta, ha realizzato il suo sogno di frequentare l’Accademia di Belle Arti e ricorda un po’ in filigrana i bei momenti passati, quelli che l’hanno aiutata a superare le difficoltà che all’epoca sembravano così insormontabili. La ragazza ancora pensa a quel laboratorio liceale pomeridiano che l’ha portata a fare teatro di strada a Mentone e che in un qualche modo l’ha supportata nella scelta del percorso universitario. Pensa alla cara insegnante di educazione fisica che dirigeva il corso, che spesso sul palco la prendeva in braccio e la faceva volare come “Il Gabbiano Jonathan Livingston” di Richard Bach. Il “mio” Gioberti è sempre lì, in centro, con le pareti tappezzate di manifesti politici rattrappiti dall’umidità, e ora ammetto che l’unico modo che ho trovato per superare i miei traumi adolescenziali è stato quello di intraprendere, a mia volta, la bella carriera di insegnante.

Alessia Cagnotto

Roberto Tentoni

Roberto Tentoni