Al Museo di Antropologia criminale Cesare Lombroso, in via Pietro Giuria 15, a due passi dal Valentino, grazie alla tecnologia 3D si possono scoprire i corpi tatuati di avatar a grandezza naturale.

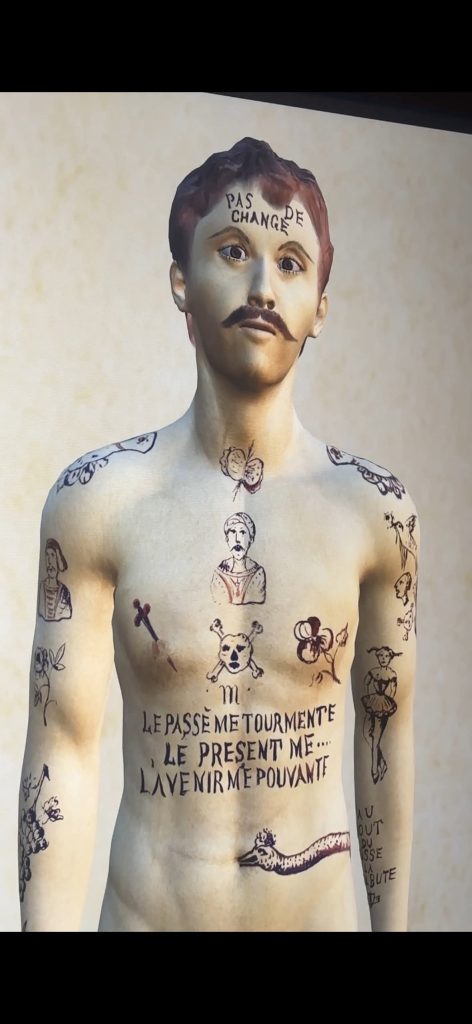

Si tratta di una nuova installazione interattiva dedicata all’esplorazione digitale della storica collezione di tatuaggi, composta da cartelloni su cui sono riprodotti i corpi, appunto tatuati, di persone vissute tra la fine dell’Ottocento ed i primi decenni del Novecento.

Si tratta di una delle testimonianze più singolari dell’interesse scientifico di Cesare Lombroso per il fenomeno del tatuaggio, interpretato come possibile indicatore di tendenze criminali, legate al permanere di istinti primitivi, ad un’anomala insensibilità al dolore ed a una personalità caratterizzata da vanità e impulsività.

Si tratta di una delle testimonianze più singolari dell’interesse scientifico di Cesare Lombroso per il fenomeno del tatuaggio, interpretato come possibile indicatore di tendenze criminali, legate al permanere di istinti primitivi, ad un’anomala insensibilità al dolore ed a una personalità caratterizzata da vanità e impulsività.  Queste teorie lambrosiane alimentarono un dibattito internazionale e contribuirono alla nascita di numerose collezioni di tatuaggi su pelle, su carta e su fotografie, importanti fonti storiche per la comprensione delle pratiche e dei significati culturali del tatuaggio nel tempo.

Queste teorie lambrosiane alimentarono un dibattito internazionale e contribuirono alla nascita di numerose collezioni di tatuaggi su pelle, su carta e su fotografie, importanti fonti storiche per la comprensione delle pratiche e dei significati culturali del tatuaggio nel tempo.  Il progetto è stato realizzato nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo di prototipi per la fruizione digitale del patrimonio culturale della Fondazione Changes – Spoke 4 “Virtual Technologies for Museums ad Art collections. Il Museo è aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18.

Il progetto è stato realizzato nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo di prototipi per la fruizione digitale del patrimonio culturale della Fondazione Changes – Spoke 4 “Virtual Technologies for Museums ad Art collections. Il Museo è aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18.

Igino Macagno

Roberto Tentoni

Roberto Tentoni