Di Gianluigi De Marchi *

Sono entrato in un supermercato alla ricerca di una birra speciale che volevo assaggiare.

Ho fatto il giro degli scaffali e, non avendola trovata, mi sono diretto alla cassa per uscire.

La cassiera mi ha bloccato il cancelletto impedendomi di passare e chiedendomi 20 euro.

Stupito, ho chiesto perché, non avendo comprato nulla.

“Non importa se non ha comprato, ha fatto un giro nei nostri locali e deve pagare la quota fissa”

Ho provato a discutere, è stata irremovibile ed alla fine, maledicendola silenziosamente, lo ho dato una banconota da 20 ed ho cercato di uscire.

Niente da fare, cancelletto chiuso.

“Signore, deve darmi anche 20 euro per il trasporto in taxi”

Non ci ho visto più dalla rabbia ed ho urlato: “Ma cosa va cianciando, sono venuto qui con la mia macchina parcheggiata nel piazzale!”

“Può darsi, ma noi abbiamo un parcheggio di taxi a disposizione dei clienti, quindi deve pagare il servizio!

Ho reagito violentemente finché….

Finché mi sono svegliato madido di sudore; per fortuna un incubo, forse le tre uova mangiate la sera prima erano state troppo pesanti per il mio fegato.

Ho raccontato il sogno a mia moglie durante la colazione, chiudendo il racconto con una frase consolatoria: “Per fortuna era un incubo, certe cose non possono succedere”

Mia moglie mi ha guardato sogghignando e porgendomi una busta aperta: “Sei sicuro che non possa succedere? Guarda questa bolletta arrivata stamattina!”

Incredibile, ma vero.

Plenitude mi ha inviato una bolletta da 23,23 euro indicando chiaramente: “Consumo totale fatturato 0 smc” ed aggiungendo sul retro “Spesa per la vendita di gas naturale euro 9,57” e “Spesa per la rete e gli oneri generali di sistema euro 9,47”.

Capito?

Non ho acceso il riscaldamento, non ho cucinato, non ho consumato un millimetro cubo di gas, ma devo pagare 23,23 euro perché Plenitude esiste…

Il bello è che 9,57 euro sono addebitati per “Vendita di gas naturale” che non ho usato, e 9,47 euro sono addebitati (come indicato nella specifica a piè di pagina) per “Attività di trasporto del gas naturale”!

Signori della Plenitude, vi invito a portarmi il gas naturale in Rolls Royce per giustificare l’addebito, altrimenti non avete motivo per prelevare 23,23 euro dal mio conto.

Signori della Plenitude, non fate come la cassiera del mio incubo, che mi estorce soldi pur non avendo comprato nella al supermercato ed addirittura pretende il pagamento del taxi solo perché c’è il parcheggio nel piazzale…

Signori della Plenitude, sicuramente il contratto prevede queste operazioni, che quindi sono legalmente a posto; ma la coscienza non vi dice nulla sulla loro eticità e correttezza commerciale?

· Giornalista e scrittore

Rubrica settimanale a cura di Magda Jasmine Pettinà

Rubrica settimanale a cura di Magda Jasmine Pettinà

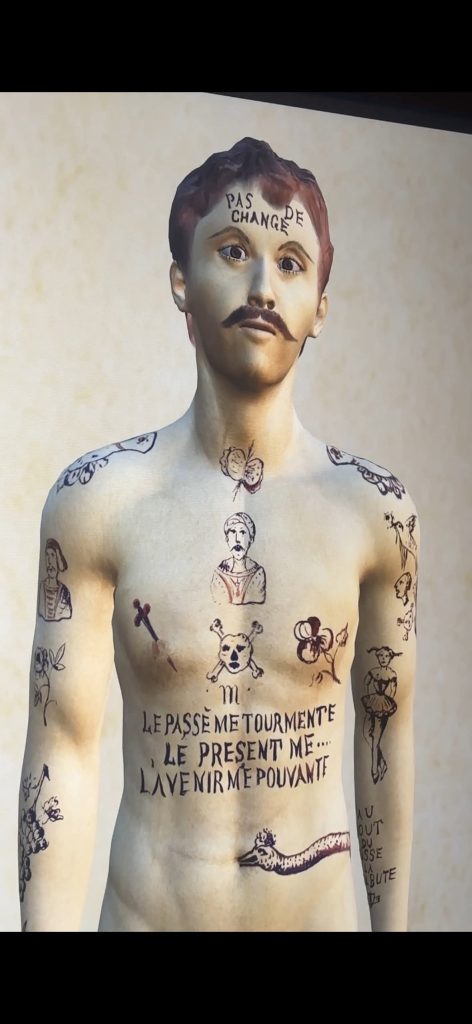

Si tratta di una delle testimonianze più singolari dell’interesse scientifico di Cesare Lombroso per il fenomeno del tatuaggio, interpretato come possibile indicatore di tendenze criminali, legate al permanere di istinti primitivi, ad un’anomala insensibilità al dolore ed a una personalità caratterizzata da vanità e impulsività.

Si tratta di una delle testimonianze più singolari dell’interesse scientifico di Cesare Lombroso per il fenomeno del tatuaggio, interpretato come possibile indicatore di tendenze criminali, legate al permanere di istinti primitivi, ad un’anomala insensibilità al dolore ed a una personalità caratterizzata da vanità e impulsività.  Queste teorie lambrosiane alimentarono un dibattito internazionale e contribuirono alla nascita di numerose collezioni di tatuaggi su pelle, su carta e su fotografie, importanti fonti storiche per la comprensione delle pratiche e dei significati culturali del tatuaggio nel tempo.

Queste teorie lambrosiane alimentarono un dibattito internazionale e contribuirono alla nascita di numerose collezioni di tatuaggi su pelle, su carta e su fotografie, importanti fonti storiche per la comprensione delle pratiche e dei significati culturali del tatuaggio nel tempo.  Il progetto è stato realizzato nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo di prototipi per la fruizione digitale del patrimonio culturale della Fondazione Changes – Spoke 4 “Virtual Technologies for Museums ad Art collections. Il Museo è aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18.

Il progetto è stato realizzato nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo di prototipi per la fruizione digitale del patrimonio culturale della Fondazione Changes – Spoke 4 “Virtual Technologies for Museums ad Art collections. Il Museo è aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18.