GLI APPUNTAMENTI MUSICALI DELLA SETTIMANA

Lunedì. Chiusura del Flowers Festival a Collegno con l’esibizione di Fabri Fibra. Al Set Scalo Eventi Torino Sonic Park concerto di Nino D’Angelo. Per AstiMusica in piazza Alfieri è di scena Tony Hadley (cantante dei Spandau Ballet).

Martedì. Per Sonic Park al Set Scalo Torino arriva Gianna Nannini. Al Blah Blah suonano i The Wind. Per Astimusica arriva Roberto Vecchioni

Mercoledì. All’Osteria Rabezzana è di scena Leonardo Gallato. Per Sonic Park al Set Scalo Torino, si esibisce Jacob Collier. All’Hiroshima Mon Amour è di scena Vera Gheno. Al Blah Blah suonano i Private Function. Per Astimusica si esibiscono i Coma Cose.

Giovedì. Inaugurazione del “Due Laghi Jazz Festival” con il concerto del quintetto della vocalist Rossana Casale. Doppio appuntamento e chiusura per Sonic Park. Al Set Scalo Eventi Torino suonano i Dream Theater mentre al Parco della Certosa di Collegno si esibisce Paul Kalkbrenner. Vi sarà in realtà ancora un concerto il 19 novembre alle OGR con l’esibizione di Asco. A Cervere inizia l’Anima Festival con la cantante Noemi. Al Blah Blah suona la Momo Rock Band.

Venerdì.A Cervere per l’Anima Festival si esibisce Nek. Al Circolino suona l’Art Explorers Jazz 4Tet. Per Astimusica è di scena Alessandra Amoroso.

Sabato. Allo Ziggy sono di scena gli Zolle e a seguire Bezoar. Al Blah Blah suonano gli Hateworld+ Rawfoil. Per Cervere Festival si esibisce Marco Masini.

Domenica. Per Evergreenfest al parco della Tesoriera, suonano gli Smoking Monkey. A Cervere per “Anima Festival” è di scena Simone Cristicchi.

Pier Luigi Fuggetta

Goffredo Fofi è stato l’esatto opposto della mia idea di uomo o donna di cultura. Quasi tutto ciò che ha prodotto va contro il mio modo di pensare. Gli sono grato per aver rivalutato Mario Soldati regista, ma lo ha fatto tardivamente. La mia gratitudine finisce qui, al massimo si allarga al fatto di aver fatto conoscere in Italia il romanzetto più sconcio che erotico “Emanuelle“ che contribuì a liberare il sesso dal perbenismo e consentì a noi giovani di liberarci della nostra pruderie adolescenziale. E’ anche l’unico merito che riconosco al ‘68 che consenti’ una vita sessuale non inibita dai formalismi tornati con il politicamente corretto di questi anni. Ma la pubblicazione del libro Fofi la volle soprattutto per finanziare la sua battaglia politica di estrema sinistra. Ha collaborato con tutti quelli che io non apprezzo: Danilo Dolci, Pier Giorgio Bellocchio, Lucio Lombardo Radice ecc. : tutto il comunistume possibile. Ha sostenuto nell’ esordio Baricco e Saviano, per non parlare di “Torino Ombre rosse” e “Quaderni piacentini”, la quintessenza della contestazione sfociata nel 67 – 68. Un suo libro sull’immigrazione a Torino era così fazioso che l’Einaudi non lo pubblicò forse per non dispiacere alla Fiat. Ha incredibilmente rivalutato Totò ed è un altro dei suoi pochissimi meriti. Non ha mai avuto un seggio in Parlamento come tanti suoi colleghi, ma certamente è appartenuto al culturame engagé che tanto male ha arrecato alla cultura e alla scuola italiana. Fondò anche la rivista “Gli asini”, pur essendo un uomo colto. Appartenne a quella cultura illiberale che fece indignare Pannunzio. Su Wikipedia sta scritto che nel 1972 collaborò con Gaetano Salvemini morto nel 1957. E’ a gente come Fofi che va attribuita la crisi dei valori veri in nome di un’ideologia falsa, smentita in modo vistoso dalla storia.

Goffredo Fofi è stato l’esatto opposto della mia idea di uomo o donna di cultura. Quasi tutto ciò che ha prodotto va contro il mio modo di pensare. Gli sono grato per aver rivalutato Mario Soldati regista, ma lo ha fatto tardivamente. La mia gratitudine finisce qui, al massimo si allarga al fatto di aver fatto conoscere in Italia il romanzetto più sconcio che erotico “Emanuelle“ che contribuì a liberare il sesso dal perbenismo e consentì a noi giovani di liberarci della nostra pruderie adolescenziale. E’ anche l’unico merito che riconosco al ‘68 che consenti’ una vita sessuale non inibita dai formalismi tornati con il politicamente corretto di questi anni. Ma la pubblicazione del libro Fofi la volle soprattutto per finanziare la sua battaglia politica di estrema sinistra. Ha collaborato con tutti quelli che io non apprezzo: Danilo Dolci, Pier Giorgio Bellocchio, Lucio Lombardo Radice ecc. : tutto il comunistume possibile. Ha sostenuto nell’ esordio Baricco e Saviano, per non parlare di “Torino Ombre rosse” e “Quaderni piacentini”, la quintessenza della contestazione sfociata nel 67 – 68. Un suo libro sull’immigrazione a Torino era così fazioso che l’Einaudi non lo pubblicò forse per non dispiacere alla Fiat. Ha incredibilmente rivalutato Totò ed è un altro dei suoi pochissimi meriti. Non ha mai avuto un seggio in Parlamento come tanti suoi colleghi, ma certamente è appartenuto al culturame engagé che tanto male ha arrecato alla cultura e alla scuola italiana. Fondò anche la rivista “Gli asini”, pur essendo un uomo colto. Appartenne a quella cultura illiberale che fece indignare Pannunzio. Su Wikipedia sta scritto che nel 1972 collaborò con Gaetano Salvemini morto nel 1957. E’ a gente come Fofi che va attribuita la crisi dei valori veri in nome di un’ideologia falsa, smentita in modo vistoso dalla storia.

La politica settaria ha portato a smarrire per strada la terzietà, l’indipendenza , la riservatezza dei giudici tanto amata da Calamandrei, sempre citato a senso unico. C’è un Pm che ha dichiarato nei giorni scorsi ai giornali che lui ha il “dovere “ di parlare in Tv e altrove, magari anche in piazza, confondendo il diritto con il dovere che, invocato a sproposito, è un’offesa per la grande maggioranza dei magistrati silenti che lavorano seriamente senza aspirare alla notorietà. Ne ho conosciuto tanti, ne cito uno per tutti, quel Bruno Caccia ammazzato sotto casa che tirò sempre dritto per la sua strada, rifiutando perfino l’idea di scioperare che riteneva estranea allo stile di un magistrato. Il volto di Caccia era sconosciuto ai più mentre ci sono magistrati che anelano alle foto e alle interviste. Il delitto di Garlasco è in alcuni casi l’occasione non tanto per dare sfogo alla morbosità del popolino, ma alle sparate politiche più incredibili e faziose. Il diritto di cronaca non va mai confuso con la fuga di notizie: i giornalisti che ho citato si sono addirittura vantati di “aver messo le mani nelle carte“ , fatto indebito in termini assoluti perché la segretezza degli atti giudiziari va sempre rispettata specie nella fase istruttoria. I processi indiziari sono molto delicati e andrebbe sempre ribadito che un indizio non è una prova e che i teoremi giudiziari sono l’esatto opposto della giustizia che si fonda sui fatti. Nel dubbio deve valere l’antica massima latina “pro reo”. Davvero questo Paese è molto mal messo se dà voce e credibilità a certe persone che non sanno nulla del Diritto che forse inconsciamente calpestano con disinvoltura, senza tenere conto che dietro ad ogni delitto ci sono vittime da rispettare e imputati che vanno considerati innocenti fino al terzo grado di giudizio. Anche l’uso e l’abuso del carcere preventivo adoperato durante Tangentopoli per far parlare gli accusati, è una forma di barbarie da condannare. Ascoltando l’altra sera certi discorsi che rivelano una certa oscenità anche morale, ho pensato al mio amico Vittorio Chiusano che sperava , sia pure tra qualche dubbio – il dubbio dei liberali – che la Legge Vassalli avrebbe cambiato le cose. Purtroppo non è stato così e la musica non cambierà mai fino a che il Parlamento non vari una vera riforma della Giustizia.

La politica settaria ha portato a smarrire per strada la terzietà, l’indipendenza , la riservatezza dei giudici tanto amata da Calamandrei, sempre citato a senso unico. C’è un Pm che ha dichiarato nei giorni scorsi ai giornali che lui ha il “dovere “ di parlare in Tv e altrove, magari anche in piazza, confondendo il diritto con il dovere che, invocato a sproposito, è un’offesa per la grande maggioranza dei magistrati silenti che lavorano seriamente senza aspirare alla notorietà. Ne ho conosciuto tanti, ne cito uno per tutti, quel Bruno Caccia ammazzato sotto casa che tirò sempre dritto per la sua strada, rifiutando perfino l’idea di scioperare che riteneva estranea allo stile di un magistrato. Il volto di Caccia era sconosciuto ai più mentre ci sono magistrati che anelano alle foto e alle interviste. Il delitto di Garlasco è in alcuni casi l’occasione non tanto per dare sfogo alla morbosità del popolino, ma alle sparate politiche più incredibili e faziose. Il diritto di cronaca non va mai confuso con la fuga di notizie: i giornalisti che ho citato si sono addirittura vantati di “aver messo le mani nelle carte“ , fatto indebito in termini assoluti perché la segretezza degli atti giudiziari va sempre rispettata specie nella fase istruttoria. I processi indiziari sono molto delicati e andrebbe sempre ribadito che un indizio non è una prova e che i teoremi giudiziari sono l’esatto opposto della giustizia che si fonda sui fatti. Nel dubbio deve valere l’antica massima latina “pro reo”. Davvero questo Paese è molto mal messo se dà voce e credibilità a certe persone che non sanno nulla del Diritto che forse inconsciamente calpestano con disinvoltura, senza tenere conto che dietro ad ogni delitto ci sono vittime da rispettare e imputati che vanno considerati innocenti fino al terzo grado di giudizio. Anche l’uso e l’abuso del carcere preventivo adoperato durante Tangentopoli per far parlare gli accusati, è una forma di barbarie da condannare. Ascoltando l’altra sera certi discorsi che rivelano una certa oscenità anche morale, ho pensato al mio amico Vittorio Chiusano che sperava , sia pure tra qualche dubbio – il dubbio dei liberali – che la Legge Vassalli avrebbe cambiato le cose. Purtroppo non è stato così e la musica non cambierà mai fino a che il Parlamento non vari una vera riforma della Giustizia.

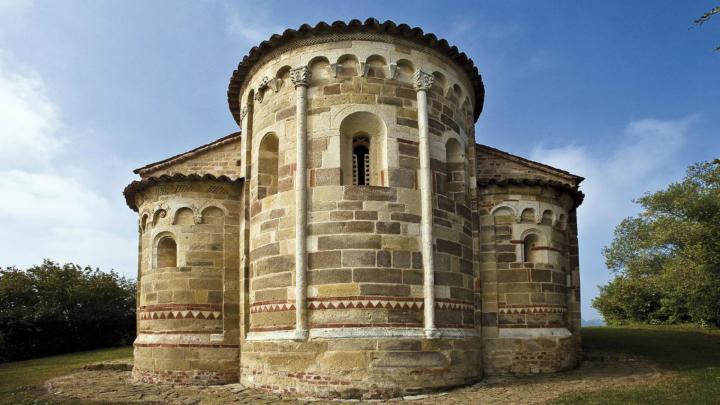

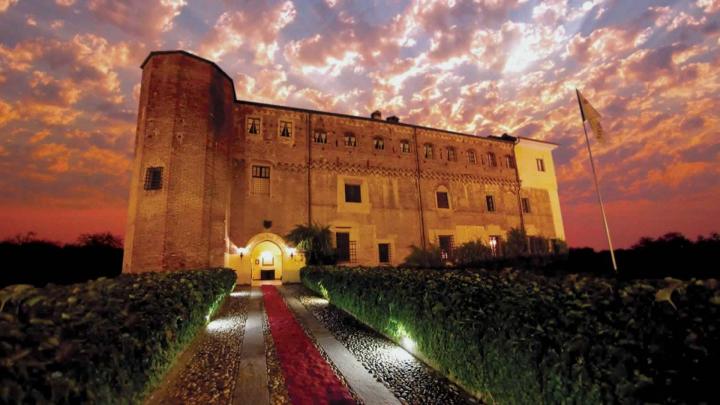

Sottolinea Marco Pautasso, segretario generale del “Salone Internazionale del Libro”: “Con ‘Carte da decifrare’ le parole risuonano in musica e le note si fanno scrittura in luoghi di rara bellezza e suggestione. In un dialogo costante, il mondo della musica s’intreccia e si amalgama con quello della letteratura, per regalare al pubblico emozioni, riflessioni e nuovi punti di vista”.

Sottolinea Marco Pautasso, segretario generale del “Salone Internazionale del Libro”: “Con ‘Carte da decifrare’ le parole risuonano in musica e le note si fanno scrittura in luoghi di rara bellezza e suggestione. In un dialogo costante, il mondo della musica s’intreccia e si amalgama con quello della letteratura, per regalare al pubblico emozioni, riflessioni e nuovi punti di vista”.