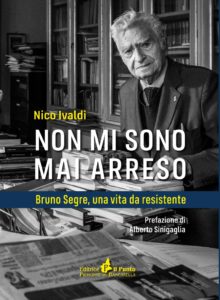

E’ da poco più di un mese nelle librerie “Non mi sono mai arreso” (Editrice Il Punto/ Piemonte in Bancarella), il libro a cura di Nico Ivaldi che narra la storia di Bruno Segre, avvocato e giornalista torinese, figura tra le più limpide e coraggiose dell’antifascismo italiano

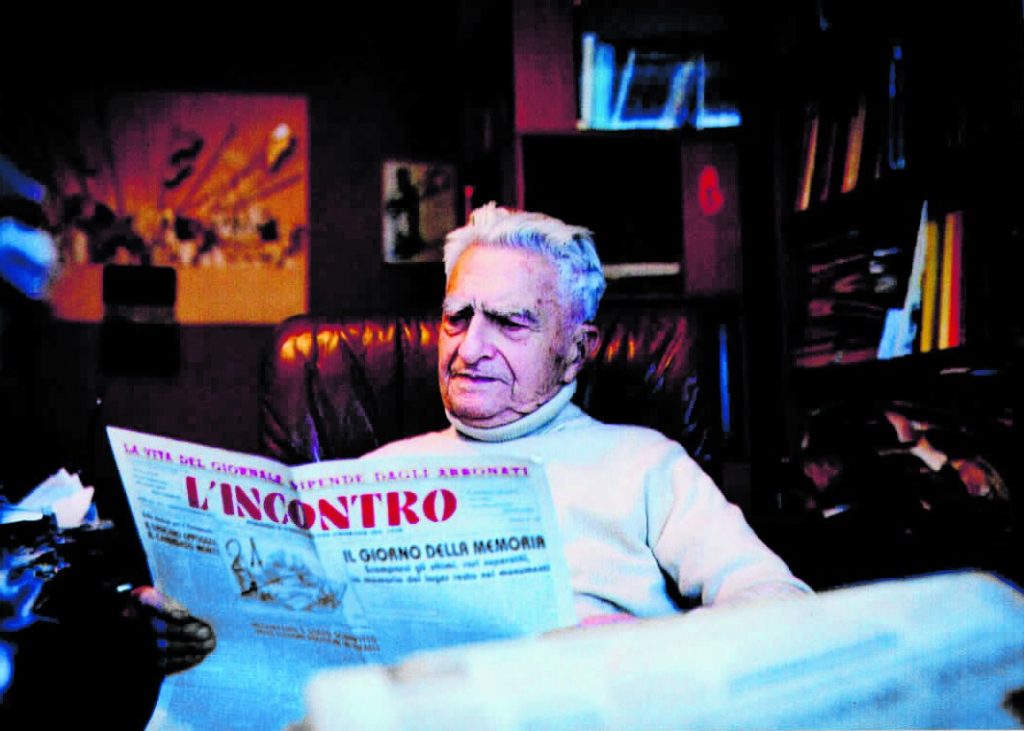

Il racconto, sotto forma d’intervista, propone il ritratto lucido e appassionato di questo combattente per le libertà e i diritti lungo un intero secolo, dalla Torino degli anni venti e del “lessico famigliare” dei Segre ai due decenni del fascismo con l’ignominia delle leggi razziali, la guerra, la Resistenza e il lungo cammino per tanti decenni di quest’uomo caparbio e determinato, diviso tra mille impegni e interessi. Nato a Torino il 4 settembre del 1918 “quando ancora tuonavano i cannoni della Prima guerra mondiale” in una casa di via Barbaroux con i balconi che “si affacciavano su piazza Castello”, Bruno Segre ha attraversato l’intera vita politica e sociale della prima capitale d’Italia lungo il “secolo breve”. Laureato in legge, ultimo allievo di Luigi Einaudi ( di cui il padre era stato il primo nel 1901), antifascista, discriminato dalle leggi razziste in quanto figlio di genitore ebreo, durante il secondo conflitto mondiale Bruno Segre conobbe due volte, nel 1942 e nel 1944, l’esperienza del carcere e partecipò alla Resistenza  nelle fila di Giustizia e Libertà. Un’esperienza sulla quale, nell’estate del 1946, scrisse un memoriale che pubblicò soltanto qualche anno fa, nel 2013, in un volume intitolato “Quelli di via Asti”. Dalle pagine del libro e dal ritmo incalzante dell’intervista emerge il profilo di Bruno Segre, uomo colto e intelligente ma soprattutto innamorato del concetto di giustizia e libertà, straordinariamente collegato a quell’esprit républicain che ne orienta le scelte, a partire dall’insopprimibile impegno a difesa dei principi di laicità e all’intransigente fedeltà ai valori di un socialismo capace di garantire i diritti individuali, ripudiando ogni settarismo e dogmatismo. Una narrazione autobiografica che offre un’infinità di spunti, suggestioni, aneddoti ironici. Giornalista e avvocato, negli anni del dopoguerra Segre si è impegnato nella difesa dell’obiezione di coscienza e nella battaglia per il divorzio. Come giornalista ha intervistato un’infinità di personalità importanti e ben pochi possono vantare un intervista a Joséphine Baker, la “venere nera” della Parigi degli “années folles” descritti da Hemingway nel suo “Festa mobile”. E soprattutto di averla fatta nel contesto che lui stesso descrive e che non è il caso di anticipare per non togliere al lettore la curiosità di scoprirlo da solo. Bruno Segre, oltre a collaborare a diverse testate ( tra le altre L’Opinione, diretta da Franco Antonicelli e Giulio De Benedetti, Paese Sera, Il Corriere di Trieste e Corriere di Sicilia) è stato il fondatore del mensile “L’Incontro” di cui quest’anno ricorrono i

nelle fila di Giustizia e Libertà. Un’esperienza sulla quale, nell’estate del 1946, scrisse un memoriale che pubblicò soltanto qualche anno fa, nel 2013, in un volume intitolato “Quelli di via Asti”. Dalle pagine del libro e dal ritmo incalzante dell’intervista emerge il profilo di Bruno Segre, uomo colto e intelligente ma soprattutto innamorato del concetto di giustizia e libertà, straordinariamente collegato a quell’esprit républicain che ne orienta le scelte, a partire dall’insopprimibile impegno a difesa dei principi di laicità e all’intransigente fedeltà ai valori di un socialismo capace di garantire i diritti individuali, ripudiando ogni settarismo e dogmatismo. Una narrazione autobiografica che offre un’infinità di spunti, suggestioni, aneddoti ironici. Giornalista e avvocato, negli anni del dopoguerra Segre si è impegnato nella difesa dell’obiezione di coscienza e nella battaglia per il divorzio. Come giornalista ha intervistato un’infinità di personalità importanti e ben pochi possono vantare un intervista a Joséphine Baker, la “venere nera” della Parigi degli “années folles” descritti da Hemingway nel suo “Festa mobile”. E soprattutto di averla fatta nel contesto che lui stesso descrive e che non è il caso di anticipare per non togliere al lettore la curiosità di scoprirlo da solo. Bruno Segre, oltre a collaborare a diverse testate ( tra le altre L’Opinione, diretta da Franco Antonicelli e Giulio De Benedetti, Paese Sera, Il Corriere di Trieste e Corriere di Sicilia) è stato il fondatore del mensile “L’Incontro” di cui quest’anno ricorrono i

settant’anni di ininterrotta pubblicazione. Un “periodico politico-culturale” stampato su foglio unico in formato grande e con la testata in rosso che ha segnato più di un epoca, accompagnando per ben quattordici lustri gli affezionati lettori con riflessioni e articoli dedicati alle battaglie contro l’intolleranza religiosa e il razzismo, per la pace, i diritti civili e la laicità. Il 4 settembre scorso l’avvocato Bruno Segre ha festeggiato 100 anni. In quella occasione, ringraziando i presenti,disse: “Faccio un grande augurio a tutti gli amici che con me condividono ideali democratici, pensieri di libertà e di antirazzismo, di fedeltà a quelle che furono le conseguenze della Liberazione: cioè la fedeltà alla Costituzione, la fiducia nella Repubblica. L’auspicio che mi permetto di esprimere, in questo momento solenne per la mia vita, per il futuro e per l’umanità, è: viva la libertà!”. Un messaggio chiaro, da parte di un uomo che ha attraversato un intero secolo a testa alta. E che nelle ultime righe della sua intervista autobiografica afferma che vorrebbe essere ricordato come una persona che si è sempre opposta a tutti i tentativi di prevaricazione, d’imposizione forzata in sede politica o religiosa. E sul suo sepolcro vorrebbe il motto di Saul Bellow : “Qui giace un vinto – dalla morte – che non si è mai arreso”.

Marco Travaglini