Oltre Torino: storie miti e leggende del torinese dimenticato

Torino e le sue donne

Le storie spesso iniziano là dove la Storia finisce.

.

Con la locuzione “sesso debole” si indica il genere femminile. Una differenza di genere quella insita nell’espressione “sesso debole” che presuppone la condizione subalterna della donna bisognosa della protezione del cosiddetto “sesso forte”, uno stereotipo che ne ha sancito l’esclusione sociale e culturale per secoli. Ma le donne hanno saputo via via conquistare importanti diritti, e farsi spazio in una società da sempre prepotentemente maschilista. A questa “categoria” appartengono figure di rilievo come Giovanna D’arco, Elisabetta I d’Inghilterra, Emmeline Pankhurst, colei che ha combattuto la battaglia più dura in occidente per i diritti delle donne, Amelia Earhart, pioniera del volo e Valentina Tereskova, prima donna a viaggiare nello spazio. Anche Marie Curie, vincitrice del premio Nobel nel 1911 oltre che prima donna a insegnare alla Sorbona a Parigi, cade sotto tale definizione, così come Rita Levi Montalcini o Margherita Hack. Rientrano nell’elenco anche Coco Chanel, l’orfana rivoluzionaria che ha stravolto il concetto di stile ed eleganza e Rosa Parks, figura-simbolo del movimento per i diritti civili, o ancora Patty Smith, indimenticabile cantante rock. Il repertorio è decisamente lungo e fitto di nomi di quel “sesso debole” che “non si è addomesticato”, per dirla alla Alda Merini. Donne che non si sono mai arrese, proprio come hanno fatto alcune iconiche figure cinematografiche quali Sarah Connor o Ellen Ripley o, se pensiamo alle più piccole, Mulan. Coloro i quali sono soliti utilizzare tale perifrasi per intendere il “gentil sesso” sono invitati a cercare nel dizionario l’etimologia della parola “donna”: “domna”, forma sincopata dal latino “domina” = signora, padrona. Non c’è altro da aggiungere. (ac)

***

9. Tristemente Amalia

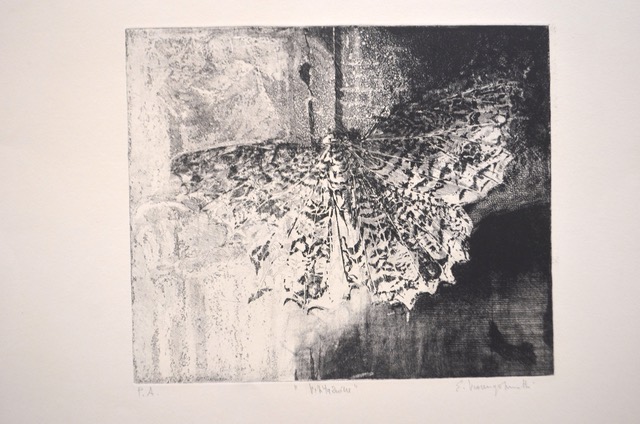

Negli articoli precedenti ho voluto proporre storie di donne medico, donne soldato, paladine dell’istruzione, figure imponenti, dal carattere forte che non deflette. Eppure non tutte le eroine sono fatte della stessa pasta, in più, parlando di protagoniste al femminile, è impossibile non incappare in una storia d’amore, legata ai canoni romantici della passione travagliata e devastante, tipica delle eroine tragiche che si consumano per qualche immeritevole eroe, con la medesima grazia di Madama Butterfly o con la cruda, suicida determinazione di Didone. Amalia Guglielminetti nasce a Torino il 4 aprile 1882. Rimane orfana di padre a soli cinque anni e viene accolta nella casa del nonno paterno, Lorenzo. Il nonno è molto religioso e fedele ai valori tradizionali del cattolicesimo ortodosso, delega quindi l’educazione della bambina ad istituti privati di stretta osservanza cattolica. All’età di 22 anni, Amalia dimostra passione per la letteratura e doti di scrittrice pubblicando la sua prima raccolta di poesie “Voci di Giovinezza”, di impronta carducciana. A Torino frequenta la Società di Cultura insieme a illustri personaggi quali Thovez, Pastonchi, Graf, Gozzano e Borgese; è in questo ambiente che la giovane cresce e diventa donna appassionata e sensibile, sempre vestita all’ultima moda parigina, proprio secondo i canoni del gusto Liberty. Nel 1907 pubblica “Le vergini folli” dove si intravvedono i temi che saranno poi dominanti nei lavori successivi. E’ questo scritto a incuriosire il poeta torinese Guido Gozzano, che si interessa a lei e con cui Amalia inizia una travagliata, intensa e breve storia d’amore. La relazione tra i due poeti viene ricostruita attraverso una serie di carteggi, che vedono Gozzano proiettato in una dimensione letteraria scritta e cerebrale, mentre Amalia desidera trasformare il rapporto in un concreto legame sentimentale. Da questa altalenante esperienza nascono “Le seduzioni”, poesie in cui si trova riflesso l’amore sognato e perduto, già presente nelle precedenti raccolte poetiche. L’influenza della relazione con Guido rimane evidente, tuttavia Amalia sa andare oltre e si colloca con autorevolezza nella storia letteraria italiana del primo Novecento. D’Annunzio la definirà “l’unica vera poetessa che abbia oggi l’Italia”. Nel 1909 pubblica “Emma” un volumetto di poesie dedicato alla sorella morta di tifo a soli 29 anni. Nel 1911 cura l’introduzione del volume “Versi”, edito a Torino dai Fratelli Pozzo, di Edmondo Rubini Dodsworth, il futuro primo traduttore italiano (nel 1923) dell’opera di William Blake. Nello stesso anno pubblica “l’Amante ignoto”, prima opera teatrale e omaggio a D’annunzio. L’opera diventa nota anche grazie all’attrice Lyda Borelli, diva del cinema muto tra le più amate dal pubblico, che recita qualche scena nel salotto “Donna di Torino”.Nel 1913 esce l’ “Insonne”, volume poetico all’interno del quale la lirica “Risposta a un saggio” sembra essere un controcanto alle poesie di Gozzano “L’onesto rifiuto” e “Una risorta”. Questo è l’ultimo lavoro poetico impegnativo di Amalia, che nel 1934 pubblicherà “I serpenti di Medusa”, senza particolari novità artistiche. Scriverà ancora versi, soprattutto per volumi rivolti all’infanzia. Intanto si dedica ad opere narrative, in cui tuttavia i personaggi femminili restano in linea con le tematiche oggetto della precedente produzione in versi. Sempre nel 1913 esce il suo primo lavoro in prosa, “I volti dell’amore”, ma la critica è piuttosto severa. Amalia collabora anche con alcune riviste su cui scrive di poesia e di prosa. In questo contesto conosce lo scrittore e critico letterario Dino Segre (di dodici anni più giovane) e con lui inizia una difficile relazione che tuttavia si protrae per alcuni anni. Nel 1917 esce “Nei e cicisbei” e nel 1919 “Il Baro dell’amore”, lavori che saranno un clamoroso insuccesso.

Amalia torna in auge con il romanzo del 1923 “La rivincita del maschio”, in cui è evidente l’influenza di Pitigrilli, (pseudonimo di Dino Segre), ma la pubblicazione le procura problemi giudiziari. I guai per la poetessa si intensificano con l’interruzione della relazione con Pitigrilli che finisce malamente con denunce, calunnie e querele; il tutto termina con una condanna di quattro mesi di reclusione per Amalia stessa, che pare avesse falsificato alcune lettere nel tentativo di far passare Pitigrilli come antifascista. La donna viene anche processata per oltraggio al pudore nel 1935, a motivo di un articolo sulla rivista “Cinema illustrazione”. La vicenda tormentata della Guglielminetti non trova pace nemmeno alla fine della sua vita. Muore il 4 dicembre 1941 per setticemia, provocata da una ferita che si era causata qualche giorno prima, cadendo da una scalinata per raggiungere il rifugio anti-aereo, in seguito all’allarme per il bombardamento che stava per incombere su Torino. Aveva lasciato poco tempo prima le sue volontà relative alle modalità di sepoltura: una tomba a piramide con l’iscrizione “Essa è pur sempre quella che va sola” e l’istituzione di un premio letterario a suo nome. Entrambe le richieste non saranno realizzate. E’ sepolta al Cimitero Monumentale di Torino e il suo valore di poetessa è oggi, purtroppo, quasi completamente dimenticato e ignorato.

Alessia Cagnotto

Torino

Torino

LETTERE

LETTERE