Come molti altri eventi rinviati in tutto il Paese a causa della situazione determinata dall’emergenza epidemiologica da Covid – 19 e, in seguito all’annullamento dei tour da parte di artisti, provenienti soprattutto dall’estero, il Torino Jazz Festival in programma dal 25 aprile al 2 maggio, sarà posticipato in autunno, dall’1 all’8 ottobre 2020.

Al momento resta confermato l’appuntamento del 27 aprile al Teatro Regio. Il concerto, realizzato in collaborazione tra la Filarmonica del Teatro Regio Torino e il Torino Jazz Festival, ha come protagonisti il trio di Gianluigi Trovesi, Fabrizio Bosso e la Filarmonica TRT diretta da Stefano Montanari.

“Siamo certi che il pubblico comprenderà questa difficile scelta – affermano gli organizzatori -. Stiamo già lavorando per riprogrammare i concerti che ci rivedranno insieme a ottobre”.

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria

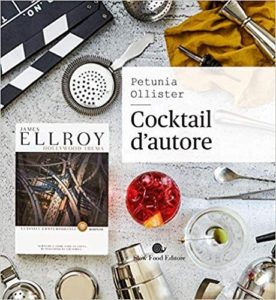

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria creatrice del fenomeno virale #bookbreakfast, ovvero abbinare alla grafica della copertina di un libro oggetti collegati, e poi li ha pubblicati sul suo profilo Instagram @petuniaollister. Dopo il libro precedente “Colazioni d’autore” (foto di libri sul tavolo della colazione) ecco i “Cocktail d’autore” in cui è raccontato visivamente come si beve nella letteratura. Una serie di scatti inediti che sposano le cover dei libri con i suggerimenti di cosa shakerare nel bicchiere. Ovviamente l’ ispirazione per le composizioni fotografiche arriva dalle pagine dei libri e filo conduttore sono i cocktail citati in opere famose. Dalle atmosfere in cui si beve molto e un po’ di tutto, palpabili nelle pagine di Hemingway a quelle della Duras; dagli alcolici anni folli narrati da Francis Scott Fitzgerald ai “Giochi di società” di Dorothy Parker; passando per le miscele di Steinbeck e di tanti altri scrittori. In tutto 70 magnifici libri e altrettante ispirazioni, in immagini che celebrano ad hoc colori e sapori al alto tasso alcolico.

creatrice del fenomeno virale #bookbreakfast, ovvero abbinare alla grafica della copertina di un libro oggetti collegati, e poi li ha pubblicati sul suo profilo Instagram @petuniaollister. Dopo il libro precedente “Colazioni d’autore” (foto di libri sul tavolo della colazione) ecco i “Cocktail d’autore” in cui è raccontato visivamente come si beve nella letteratura. Una serie di scatti inediti che sposano le cover dei libri con i suggerimenti di cosa shakerare nel bicchiere. Ovviamente l’ ispirazione per le composizioni fotografiche arriva dalle pagine dei libri e filo conduttore sono i cocktail citati in opere famose. Dalle atmosfere in cui si beve molto e un po’ di tutto, palpabili nelle pagine di Hemingway a quelle della Duras; dagli alcolici anni folli narrati da Francis Scott Fitzgerald ai “Giochi di società” di Dorothy Parker; passando per le miscele di Steinbeck e di tanti altri scrittori. In tutto 70 magnifici libri e altrettante ispirazioni, in immagini che celebrano ad hoc colori e sapori al alto tasso alcolico. Spesso sotto una patina di comune boriosità, che parrebbe innocua, può nascondersi un subdolo calcolo e un pericoloso mostro. Di più non anticipo, però posso dirvi che questo libro di Elizabeth Jane Howard, pubblicato la prima volta nel 69, è un’autentica chicca dell’autrice della famosa saga dei Cazalet. E’ la storia di una famiglia allargata nella seconda metà del 900 e mescola invenzione pura con alcuni elementi estrapolati dalla biografia dell’autrice. C’è l’insicura vedova May Browne-Lacey, madre di Elizabeth e Oliver, che finisce per sposare l’arrogante e odioso colonnello Herbert. Anche lui ha seppellito ben due mogli ed ha cresciuto –opprimendola- la giovane Alice, che appena può si sposa andandosene di casa, anche se finisce per cadere dalla padella alla brace, fagocitata da altra infelicità. Il fulcro è racchiuso nel matrimonio di May. Il nuovo marito l’ha praticamente costretta ad investire il suo capitale nell’acquisto di una casa che è un vero e proprio obbrobrio tardo vittoriano: spropositatamente immensa e paradossalmente claustrofobica. Non piace a May e tanto meno ai suoi ragazzi che emigrano a Londra: Oliver alla ricerca di una moglie ricca che lo mantenga, mentre Elizabeth invece finirà per trovare l’amore.

Spesso sotto una patina di comune boriosità, che parrebbe innocua, può nascondersi un subdolo calcolo e un pericoloso mostro. Di più non anticipo, però posso dirvi che questo libro di Elizabeth Jane Howard, pubblicato la prima volta nel 69, è un’autentica chicca dell’autrice della famosa saga dei Cazalet. E’ la storia di una famiglia allargata nella seconda metà del 900 e mescola invenzione pura con alcuni elementi estrapolati dalla biografia dell’autrice. C’è l’insicura vedova May Browne-Lacey, madre di Elizabeth e Oliver, che finisce per sposare l’arrogante e odioso colonnello Herbert. Anche lui ha seppellito ben due mogli ed ha cresciuto –opprimendola- la giovane Alice, che appena può si sposa andandosene di casa, anche se finisce per cadere dalla padella alla brace, fagocitata da altra infelicità. Il fulcro è racchiuso nel matrimonio di May. Il nuovo marito l’ha praticamente costretta ad investire il suo capitale nell’acquisto di una casa che è un vero e proprio obbrobrio tardo vittoriano: spropositatamente immensa e paradossalmente claustrofobica. Non piace a May e tanto meno ai suoi ragazzi che emigrano a Londra: Oliver alla ricerca di una moglie ricca che lo mantenga, mentre Elizabeth invece finirà per trovare l’amore. un difficile rapporto con due genitori tutt’altro che perfetti. Reginald Dwight –questo il vero nome del cantante- si mette a nudo fino al midollo raccontando della sua timidezza di bambino, con madre e padre che litigavano spesso ed avevano anche idee strampalate sui metodi educativi. Eppure riconosce che “..se non fosse stato per mamma e papà, avrei avuto una tipica noiosa infanzia da anni 50”. Reginald ha il dono di un orecchio portentoso per la musica e accarezza la presenza del pianoforte in casa della nonna. Crescendo viene folgorato dal rock’n’roll che esplode come una bomba ed ha un effetto rivoluzionario, con il retroterra di cultura, vestiti, film e atteggiamenti che travolgono letteralmente il giovane. Entra a lavorare nel cuore dell’industria musicale, fa parte di una piccola band, i Bluesology, e sogna di diventare una stella del pop. A 23 anni tiene il primo concerto in America: si presenta sul palco in salopette giallo canarino, maglietta di stelle e scarponi con le ali. Singolari la tenuta, il suo stile… e nasce così Elton John, un uragano nel mondo musicale. Il resto è storia pubblica e dietro c’è il privato più intimo che scoprirete in queste 352 pagine. Una parabola di alti e bassi, tra tossicodipendenza e tentati suicidi, tosta disintossicazione e impegno nella lotta contro l’Aids, passando per i grandi personaggi che hanno costellato la sua incredibile vita. Dall’amicizia con Lady D a quella con Gianni Versace, da quella con John Lennon ai balli nientemeno che con la regina Elisabetta II. Poi l’incontro con il vero amore e la decisione di diventare padre….

un difficile rapporto con due genitori tutt’altro che perfetti. Reginald Dwight –questo il vero nome del cantante- si mette a nudo fino al midollo raccontando della sua timidezza di bambino, con madre e padre che litigavano spesso ed avevano anche idee strampalate sui metodi educativi. Eppure riconosce che “..se non fosse stato per mamma e papà, avrei avuto una tipica noiosa infanzia da anni 50”. Reginald ha il dono di un orecchio portentoso per la musica e accarezza la presenza del pianoforte in casa della nonna. Crescendo viene folgorato dal rock’n’roll che esplode come una bomba ed ha un effetto rivoluzionario, con il retroterra di cultura, vestiti, film e atteggiamenti che travolgono letteralmente il giovane. Entra a lavorare nel cuore dell’industria musicale, fa parte di una piccola band, i Bluesology, e sogna di diventare una stella del pop. A 23 anni tiene il primo concerto in America: si presenta sul palco in salopette giallo canarino, maglietta di stelle e scarponi con le ali. Singolari la tenuta, il suo stile… e nasce così Elton John, un uragano nel mondo musicale. Il resto è storia pubblica e dietro c’è il privato più intimo che scoprirete in queste 352 pagine. Una parabola di alti e bassi, tra tossicodipendenza e tentati suicidi, tosta disintossicazione e impegno nella lotta contro l’Aids, passando per i grandi personaggi che hanno costellato la sua incredibile vita. Dall’amicizia con Lady D a quella con Gianni Versace, da quella con John Lennon ai balli nientemeno che con la regina Elisabetta II. Poi l’incontro con il vero amore e la decisione di diventare padre….

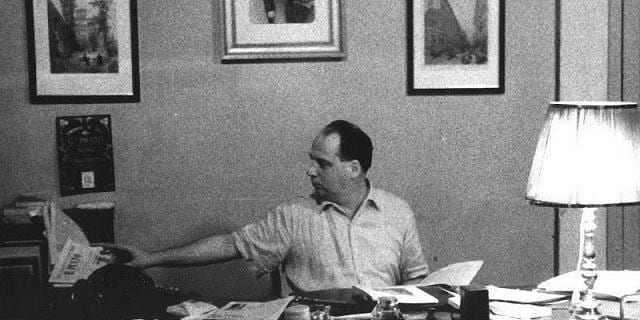

Pannunzio ha lasciato poco di scritto e quasi sempre ha ispirato altri, limitandosi a fare il giornale. Sul “Mondo” non ci sono articoli a sua firma e il piccolo saggio su Tocqueville, risalente al ‘42, è una testimonianza di poco conto. Molti sono invece i suoi articoli prima della guerra pubblicati sull’ “Omnibus “ di Longanesi e su “Oggi” che fondò e diresse insieme ad Arrigo Benedetti. Se escludiamo gli studi di Carla Sodini, nessuno si è occupato delle radici lucchesi, umane ed intellettuali, limitandosi ad analizzare il periodo romano, certamente il più importante, dagli anni universitari alla morte.

Pannunzio ha lasciato poco di scritto e quasi sempre ha ispirato altri, limitandosi a fare il giornale. Sul “Mondo” non ci sono articoli a sua firma e il piccolo saggio su Tocqueville, risalente al ‘42, è una testimonianza di poco conto. Molti sono invece i suoi articoli prima della guerra pubblicati sull’ “Omnibus “ di Longanesi e su “Oggi” che fondò e diresse insieme ad Arrigo Benedetti. Se escludiamo gli studi di Carla Sodini, nessuno si è occupato delle radici lucchesi, umane ed intellettuali, limitandosi ad analizzare il periodo romano, certamente il più importante, dagli anni universitari alla morte.

Fino al 5 luglio – Ai più è noto soprattutto come “il fotografo delle spiagge”. Luoghi non luogo, “posto ideale – dice lui – dove osservare la società”. Tanto che dal 1995, quando inizia la sua “Beach Series” in giro per il mondo, di panorami balneari ne ha realizzati, a oggi, più di duemila. “Nei miei scatti – dice ancora – c’è l’Italia degli ultimi vent’anni”. Messa a nudo – o quasi – in ogni senso. Donne e uomini, bambine e bambini, giovani e diversamente giovani e poi gli ombrelloni, i lettini, le sdraio, i costumi colorati, le tavole da surf, le rocce, gli scogli e l’azzurro terso del mare e del cielo; geometrie di corpi e oggetti dal “sapore di mare” cristallizzati, in un click che dura l’irrepetibile spazio di un attimo o in appostamenti che rincorrono le ore, nel parossismo di descrizioni così minuziose e dettagliate da sembrare quasi improbabili teatrini, messi in piedi da un regista tanto bravo quanto meticoloso all’eccesso. Ma il fotografo comasco Massimo Vitali, classe 1944, cui il MEF-Museo Ettore Fico di Torino dedica, fino al 5 luglio prossimo, una suggestiva personale, dal titolo perfetto di “Costellazioni umane” e curata da Andrea Busto direttore del MEF, non è solo questo. Più in generale, i suoi lavori ben rispondono nella loro complessità alla definizione perfettamente calzante di “paesaggi umani contemporanei”. Una trentina le opere esposte al Museo di via Cigna, documentanti venticinque anni di un’intensa e prestigiosa carriera; opere dal “formato extra large”, in cui l’artista si sbizzarrisce all’inverosimile e molla i freni alla sua incontenibile, giocosa predilezione per i grovigli e le voluminose masse di persone. Vere e proprie “costellazioni umane”. Le spiagge, dunque, ma anche le discoteche, i raduni musicali, le folle vocianti radunate in spazi pubblici gremiti fino all’ultimo centimetro: “immagini catturate da un occhio algido e preciso per quantità di dettagli e particolari illustrati”, scrive Busto, paragonandole alla certosina descrittività delle vedute di un Canaletto e di molt’altra pittura settecentesca. Mirabili in tal senso, in “Carcavelos Pier Paddle”, il tuffo acrobatico del ragazzino immortalato sulla sinistra della foto, così come in “Kappa Futur Festival” il sollevamento del giovane sulla sedia a rotelle e braccia al cielo da parte di un pubblico in totale esaltante delirio. Fermi immagine. Casuali. Voluti. Attesi. In ogni caso autentici colpi di genio.

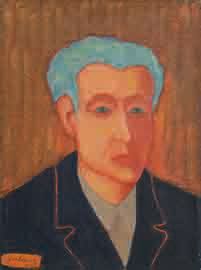

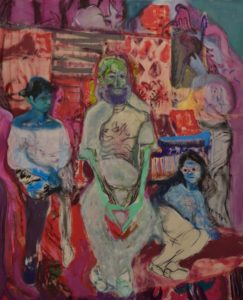

Fino al 5 luglio – Ai più è noto soprattutto come “il fotografo delle spiagge”. Luoghi non luogo, “posto ideale – dice lui – dove osservare la società”. Tanto che dal 1995, quando inizia la sua “Beach Series” in giro per il mondo, di panorami balneari ne ha realizzati, a oggi, più di duemila. “Nei miei scatti – dice ancora – c’è l’Italia degli ultimi vent’anni”. Messa a nudo – o quasi – in ogni senso. Donne e uomini, bambine e bambini, giovani e diversamente giovani e poi gli ombrelloni, i lettini, le sdraio, i costumi colorati, le tavole da surf, le rocce, gli scogli e l’azzurro terso del mare e del cielo; geometrie di corpi e oggetti dal “sapore di mare” cristallizzati, in un click che dura l’irrepetibile spazio di un attimo o in appostamenti che rincorrono le ore, nel parossismo di descrizioni così minuziose e dettagliate da sembrare quasi improbabili teatrini, messi in piedi da un regista tanto bravo quanto meticoloso all’eccesso. Ma il fotografo comasco Massimo Vitali, classe 1944, cui il MEF-Museo Ettore Fico di Torino dedica, fino al 5 luglio prossimo, una suggestiva personale, dal titolo perfetto di “Costellazioni umane” e curata da Andrea Busto direttore del MEF, non è solo questo. Più in generale, i suoi lavori ben rispondono nella loro complessità alla definizione perfettamente calzante di “paesaggi umani contemporanei”. Una trentina le opere esposte al Museo di via Cigna, documentanti venticinque anni di un’intensa e prestigiosa carriera; opere dal “formato extra large”, in cui l’artista si sbizzarrisce all’inverosimile e molla i freni alla sua incontenibile, giocosa predilezione per i grovigli e le voluminose masse di persone. Vere e proprie “costellazioni umane”. Le spiagge, dunque, ma anche le discoteche, i raduni musicali, le folle vocianti radunate in spazi pubblici gremiti fino all’ultimo centimetro: “immagini catturate da un occhio algido e preciso per quantità di dettagli e particolari illustrati”, scrive Busto, paragonandole alla certosina descrittività delle vedute di un Canaletto e di molt’altra pittura settecentesca. Mirabili in tal senso, in “Carcavelos Pier Paddle”, il tuffo acrobatico del ragazzino immortalato sulla sinistra della foto, così come in “Kappa Futur Festival” il sollevamento del giovane sulla sedia a rotelle e braccia al cielo da parte di un pubblico in totale esaltante delirio. Fermi immagine. Casuali. Voluti. Attesi. In ogni caso autentici colpi di genio. In contemporanea alla mostra di Vitali, il MEF ha inaugurato anche la personale “The Golden Harp” dedicata all’artista serbo Nebojsa Despotovic (Belgrado, 1982), curata sempre da Andrea Busto e visitabile anch’essa fino al 5 luglio prossimo. Tele di forte impatto emozionale, quelle del giovane Despotovic propongono storie non poco inquietanti collocate “in un mondo senza tempo – precisa Busto – senza precisi riferimenti al nostro vissuto” dove tutto sembra appartenere “a un momento infinito nella grande commedia della vita”. A piene mani, l’artista fa incetta, visiva e mnemonica, di immagini recuperate da un ricco patrimonio iconografico, collettivo e personale, che fa di ritagli di giornale, vecchie fotografie, enciclopedie, libri e manuali scolastici carichi di tempo, il punto di partenza della sua pittura. Su quel materiale lavora con vigorosa

In contemporanea alla mostra di Vitali, il MEF ha inaugurato anche la personale “The Golden Harp” dedicata all’artista serbo Nebojsa Despotovic (Belgrado, 1982), curata sempre da Andrea Busto e visitabile anch’essa fino al 5 luglio prossimo. Tele di forte impatto emozionale, quelle del giovane Despotovic propongono storie non poco inquietanti collocate “in un mondo senza tempo – precisa Busto – senza precisi riferimenti al nostro vissuto” dove tutto sembra appartenere “a un momento infinito nella grande commedia della vita”. A piene mani, l’artista fa incetta, visiva e mnemonica, di immagini recuperate da un ricco patrimonio iconografico, collettivo e personale, che fa di ritagli di giornale, vecchie fotografie, enciclopedie, libri e manuali scolastici carichi di tempo, il punto di partenza della sua pittura. Su quel materiale lavora con vigorosa  tensione di segno e colore, ricreando storie ingiallite dagli anni e riproposte in narrazioni pittoriche che sono sintesi perfetta di “mondi e poetiche altrui”. Dalle figure folli e disperate di Bacon, alle tinte smorzate e al senso di profondo disagio del fiammingo Tuymans, non meno che all’ansiogeno intreccio di illusione e realtà ricreato nelle opere di Gerhard Richter. O ancora, sostiene Busto, dal “mondo erotico di Scipione” fino alla “materia sovrapposta di Picabia”. Con richiami finanche al cinema neorealista o a suggestivi “amarcord” felliniani (i personaggi in costume) e a “tutta la derisione del mondo borghese di Bunuel”. Maestri d’arte, su cui Despotovic ricrea passo passo il proprio personalissimo mondo pittorico.

tensione di segno e colore, ricreando storie ingiallite dagli anni e riproposte in narrazioni pittoriche che sono sintesi perfetta di “mondi e poetiche altrui”. Dalle figure folli e disperate di Bacon, alle tinte smorzate e al senso di profondo disagio del fiammingo Tuymans, non meno che all’ansiogeno intreccio di illusione e realtà ricreato nelle opere di Gerhard Richter. O ancora, sostiene Busto, dal “mondo erotico di Scipione” fino alla “materia sovrapposta di Picabia”. Con richiami finanche al cinema neorealista o a suggestivi “amarcord” felliniani (i personaggi in costume) e a “tutta la derisione del mondo borghese di Bunuel”. Maestri d’arte, su cui Despotovic ricrea passo passo il proprio personalissimo mondo pittorico.

Fu un intellettuale libero, colto, equilibrato. Più scozzese che italiano

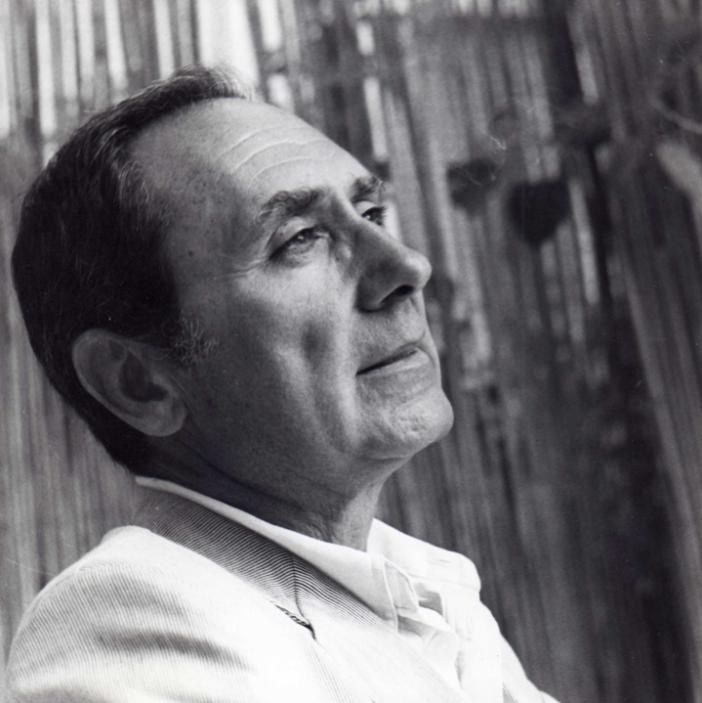

Fu un intellettuale libero, colto, equilibrato. Più scozzese che italiano Mi ricevette la sera stessa, si compiacque per l’idea di ricordare Pannunzio a Torino e si dichiarò disponibile ad aiutarci. Finché fu direttore, volle che gli facessi recapitare direttamente i comunicati stampa relativi alle attività. Con Ronchey ci si vedeva anche in piazza San Carlo dove abitava e qualche domenica al “Cambio” dove amava andare a pranzare.Apprezzava il vecchio ristorante di Cavour e del Risorgimento ,tanto diverso da quello attuale.Specie la domenica ,c’era un clima vellutato che ci faceva immergere nell’’800,malgrado fossimo immersi nei frenetici e terribili Anni ’70. In quelle due salette tutti parlavano sottovoce quasi fossimo in un museo anziché in un ristorante. Ronchey è stato sicuramente uno dei più grandi giornalisti italiani del Novecento. Come direttore de “La Stampa”, succedendo a Giulio De Benedetti che governò il giornale per un ventennio, seppe modernizzare il quotidiano, facendone uno dei più autorevoli anche all’estero. Anche la stessa grafica venne modificata attraverso un’impaginazione piacevole e rigorosa insieme.

Mi ricevette la sera stessa, si compiacque per l’idea di ricordare Pannunzio a Torino e si dichiarò disponibile ad aiutarci. Finché fu direttore, volle che gli facessi recapitare direttamente i comunicati stampa relativi alle attività. Con Ronchey ci si vedeva anche in piazza San Carlo dove abitava e qualche domenica al “Cambio” dove amava andare a pranzare.Apprezzava il vecchio ristorante di Cavour e del Risorgimento ,tanto diverso da quello attuale.Specie la domenica ,c’era un clima vellutato che ci faceva immergere nell’’800,malgrado fossimo immersi nei frenetici e terribili Anni ’70. In quelle due salette tutti parlavano sottovoce quasi fossimo in un museo anziché in un ristorante. Ronchey è stato sicuramente uno dei più grandi giornalisti italiani del Novecento. Come direttore de “La Stampa”, succedendo a Giulio De Benedetti che governò il giornale per un ventennio, seppe modernizzare il quotidiano, facendone uno dei più autorevoli anche all’estero. Anche la stessa grafica venne modificata attraverso un’impaginazione piacevole e rigorosa insieme.