Sira Hernández pianista spagnola di fama internazionale celebra il 700º anniversario di Dante Alighieri con l’opera Tre impressioni sulla Divina Commedia prima assoluta presso la Biblioteca Nazionale di Spagna – 25 marzo ore 12.00

La Biblioteca Nazionale di Spagna, nell’ambito delle celebrazioni internazionali della Giornata dantesca, il 25 marzo alle ore 12.00 presenta in prima assoluta l’opera di Sira Hernández Tre impressioni sulla Divina Commedia. L’evento è caratterizzato da una prima parte in cui il noto giornalista Juan Ángel Vela del Campo racconta con la compositrice la genesi del lavoro e le sfide che hanno portato Sira Hernández alla sua creazione. Successivamente è possibile assistere alla prima assoluta di Tre impressioni sulla Divina Commedia in cui l’autrice è al pianoforte ed è accompagnata da una proiezione di fotografie del famoso fotografo Pablo Álvarez. Presenta l’evento María Luisa Pappalardo Direttrice dell’Istituto italiano di cultura di Madrid e vi partecipa Riccardo Guariglia Ambasciatore d’Italia in Spagna.

Il concerto è trasmesso in diretta attraverso il canale internazionale Dante e il canale della Biblioteca Nazionale di Spagna https://youtu.be/rHmQNvoWjgw

Considerata una pianista tra le più brillanti del panorama contemporaneo spagnolo, Sira Hernández è alla costante ricerca di nuove prospettive musicali. Pioniere instancabile, sceglie percorsi inesplorati nei quali sussurra all’orecchio di Soler, Bach, Mompou e altri maestri. Nota a livello internazionale per la partecipazione a progetti artistici multidisciplinari e ad importanti festival ed eventi culturali, la compositrice e pianista iberica ci regala una musica dal fascino unico che incanta e infonde una sensazione di vicinanza. Il suo essere sia autrice che esecutrice rende la sua espressione artistica simile a ciò che Ramón Barce chiamava “la comunicazione della bellezza nascosta” e il mix che nasce dalle tecniche minimaliste unite all’intensità delle melodie offre un insieme profondamente poetico.

A proposito di Tre impressioni sulla Divina Commedia spiega Sira Hernández: “Con la mia musica non pretendo di descrivere o mettere una colonna sonora a questo immenso poema perché sarebbe impossibile e assurdo. Si tratta di impressioni sonore, di quell’aroma e di quell’intangibile traccia fugace come è la musica stessa che, dopo la lettura di questi versi eterni, hanno lasciato in me un profondo e sottile svolazzare di sensazioni che dal mio essere si trasformano in suoni e silenzi”.

Aggiunge la compositrice: “Nel Paradiso XXXIII il verso 145, Amor che move il sole e l’altre stelle, che è l’ultimo della Divina Commedia, racchiude in sé il significato di questa magnifica poesia che è un inno alla Vita nel suo senso più spirituale e un viaggio attraverso tutto il divenire dell’essere umano, dal più oscuro al più luminoso. Senza amore non c’è viaggio. Senza amore non c’è vita. E l’Amore è quel meccanismo, quella formula, quell’energia attraverso la quale la vita si dispiega e acquista il suo significato più profondo. La strada è difficile e solitaria fino all’incontro con Virgilio prima e Beatrice dopo, in quella selva oscura dove il poeta si trova all’inizio dell’Inferno e solo l’Amore lo può redimere e la Bellezza nel suo senso più profondo, che è Amore, conducendolo oltre il dolore e l’errore, purificandolo ed elevandolo alle vette più alte del cielo dove regnano gli angeli e le stelle più luminose, simboli della pienezza dell’essere e della realizzazione del vero sé. Là suona la musica celeste in un modo indescrivibile. Non ci sono parole per esprimere i sentimenti che produce e lo stato di beatitudine che ispira”.

Sira Hernández

Nata a Barcellona, Sira Hernández ha studiato musica presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino prima sotto la guida del Maestro Remo Remoli, poi di Felice Quaranta. Ritornata a Barcellona ha perfezionato i suoi studi presso l’Accademia Marshall, ricevendo lezioni dalla grande pianista Alicia de Larrocha, presso la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC) con il famoso Emilio Molina e presso la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Ha iniziato la sua attività concertistica partecipando ad eventi prestigiosi come il Festival Internacional de Música Clásica de Toledo e il Festival Internacional de música de Ibiza e si è esibita nelle più importanti sale da concerto e auditorium della Spagna. Dal 2003 ad oggi ha pubblicato numerosi cd e la sua musica viene diffusa nelle principali radio nazionali e internazionali. Famosa in tutto il mondo, Sira Hernández è spesso protagonista di spettacoli e performance interdisciplinari dove collaborano artisti impegnati in ambiti diversi: ballerini, attori, poeti o artisti visuali. Ha infine registrato numerosi CD accolti con enfasi dalla critica, tra i quali quelli dedicati a Antonio Soler, Isaac Albéniz, Federico Mompou e Johann Sebastian Bach. Nel 2020 ha pubblicato con Naxos l’album Initiation to the Shadow. Music for Piano, un viaggio poetico che si insinua in colui che lo ascolta, lo affascina e lo invita a ragionare. Le note del pentagramma si susseguono per comunicare sentimenti profondi così come il tappeto musicale di Sira Hernández scorre armonioso e ricco di pathos. Il risultato è un disco intimo, potente e affascinante che regala momenti di musicalità intensi e sublimi.

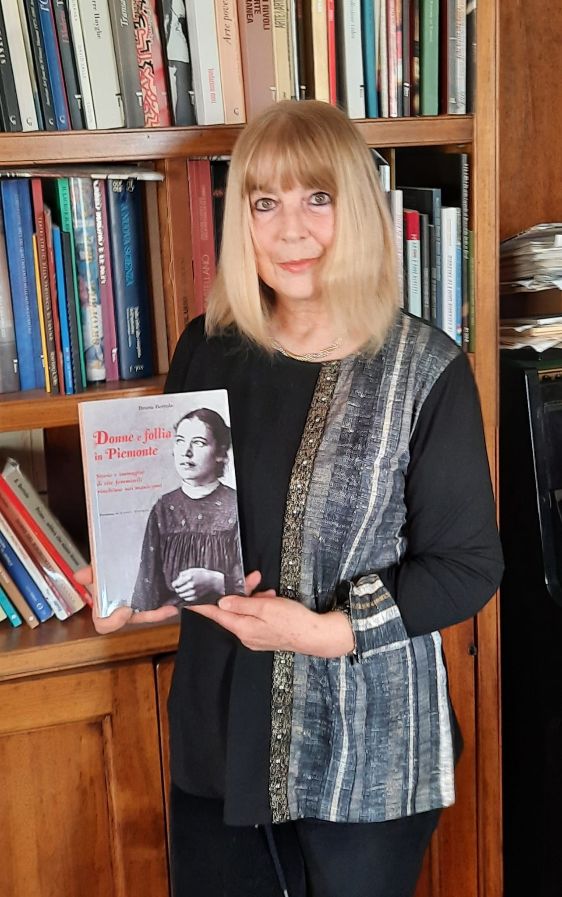

Caratteristica considerata – insieme alle altre – un’aggravante in più e, all’epoca, non da poco per famiglie e società. Da nascondere ben bene e senza pietà fra le agghiaccianti mura di un manicomio. Sono loro le protagoniste, quasi mai nominate fatte salve alcune debite eccezioni, del nuovo libro-ricerca “Donne e follia in Piemonte” (232 pagine, pubblicata da “Susalibri Editore”) di Bruna Bertolo, già autrice di numerosi saggi di argomento storico, tra cui “Maestre d’Italia” e “Donne nella Resistenza in Piemonte”. Alla stesura del libro (ricco di documenti originali, con fotografie di Renzo Miglio e Sergio Sut, un capitolo finale scritto dallo psichiatra Pier Maria Furlan e una premessa di Alberto Sinigaglia, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte), la scrittrice rivolese è arrivata seguendo un meticoloso “lavoro di ricerca – è lei a raccontarlo – attraverso le cartelle cliniche, per circa un secolo di storia”. Dalla seconda metà dell’800 fino agli anni che precedono l’entrata in vigore della “Legge Basaglia”, Legge 180 del 1978, che restituì dignità alla malattia mentale, non più considerando il paziente come “oggetto” da aggiustare, ma come “persona” da accogliere, ascoltare, comprendere ed aiutare. Altra cosa dalle storie vissute nei manicomi-prigione di cui racconta la Bertolo.“Sorie dimenticate, ignorate. Donne scomode internate in manicomio. Un’umanità femminile dolente…Tante storie. Uscivo dall’Archivio dell’ex manicomio di Collegno veramente spossata”. Addosso e dentro, l’amaro groviglio di emozioni, rabbie, compassione per vite tormentate, crudelmente torturate, vite nascoste alla vita. Raramente la Bertolo riporta i nomi. Tranne poche eccezioni. Come per Lucia Saltarin, ricoverata per molti anni al manicomio di Collegno e che “scriveva belle poesie ed era bravissima nel dipingere, ma affetta da deliri di tipo mistico”. Di lei “faccio il nome – precisa la scrittrice – perché lo stesso Guido Ceronetti, nella sua rubrica di prima pagina su ‘La Stampa’, aveva pubblicato la sua poesia ‘Madonna d’Egitto’”. Accanto alla Saltarin, si citano anche Anna Sworova la “smemorata di via Giulio”, Fiorella la “ribelle” di Racconigi, le alienate e le “pellagrose”, le “corrigende” e le “maddalene” del Buon Pastore fino a Ida (Aida) Peruzzi Salgari, moglie del celebre scrittore veronese che da lei ebbe quattro figli in vent’anni di matrimonio. Fino a quando l’estenuante condivisione dei quotidiani problemi legati alla frenetica estenuante attività del celebre marito, portarono la donna – in gioventù promettente attrice nei teatri veronesi – ad una tale difficoltà di vivere da necessitare di un ricovero in manicomio a Torino, dove i Salgari si erano trasferiti nel 1900. Fu “reclusa” nel reparto dei “relitti sociali”. Era mercoledì 19 aprile 1911. Pochi giorni dopo, il 25 aprile, il marito scrittore si tolse la vita nal parco di Villa Rey, sulla collina poco sopra corso Casale, dove al civico 205 una targa commemorativa ricorda ancora oggi la permanenza dei Salgari nel capoluogo piemontese. Lei lo amò fino alla pazzia e lui fino alla morte, scrisse Giovanni Arpino. Storie, quella di Ida Peruzzi e di tante altre sventurate, che scivolano con amara tristezza nelle pagine della Bertolo che ricorda ancora: “L’Archivio di quello che fu una delle realtà manicomiali più importanti del Piemonte, Collegno, permette di raccogliere frammenti di vita, di dolore, di alienazione, spesso di morte, che rappresentano uno squarcio di umanità dolente”. Perché davvero “il manicomio è una grande cassa/ di risonanza/ e il delirio diventa eco/ l’anonimità misura, il manicomio è il Monte Sinai/ maledetto, su cui tu ricevi/ le tavole di una legge/ agli uomini sconosciuta”. Versi della grande Alda Merini. Un’esperienza decennale in tre diversi manicomi. Una grande donna che, attraverso l’arte e la scrittura, ha saputo trasformare nel tempo la tragedia di veri e propri lager manicomiali in sublime poesia.

Caratteristica considerata – insieme alle altre – un’aggravante in più e, all’epoca, non da poco per famiglie e società. Da nascondere ben bene e senza pietà fra le agghiaccianti mura di un manicomio. Sono loro le protagoniste, quasi mai nominate fatte salve alcune debite eccezioni, del nuovo libro-ricerca “Donne e follia in Piemonte” (232 pagine, pubblicata da “Susalibri Editore”) di Bruna Bertolo, già autrice di numerosi saggi di argomento storico, tra cui “Maestre d’Italia” e “Donne nella Resistenza in Piemonte”. Alla stesura del libro (ricco di documenti originali, con fotografie di Renzo Miglio e Sergio Sut, un capitolo finale scritto dallo psichiatra Pier Maria Furlan e una premessa di Alberto Sinigaglia, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte), la scrittrice rivolese è arrivata seguendo un meticoloso “lavoro di ricerca – è lei a raccontarlo – attraverso le cartelle cliniche, per circa un secolo di storia”. Dalla seconda metà dell’800 fino agli anni che precedono l’entrata in vigore della “Legge Basaglia”, Legge 180 del 1978, che restituì dignità alla malattia mentale, non più considerando il paziente come “oggetto” da aggiustare, ma come “persona” da accogliere, ascoltare, comprendere ed aiutare. Altra cosa dalle storie vissute nei manicomi-prigione di cui racconta la Bertolo.“Sorie dimenticate, ignorate. Donne scomode internate in manicomio. Un’umanità femminile dolente…Tante storie. Uscivo dall’Archivio dell’ex manicomio di Collegno veramente spossata”. Addosso e dentro, l’amaro groviglio di emozioni, rabbie, compassione per vite tormentate, crudelmente torturate, vite nascoste alla vita. Raramente la Bertolo riporta i nomi. Tranne poche eccezioni. Come per Lucia Saltarin, ricoverata per molti anni al manicomio di Collegno e che “scriveva belle poesie ed era bravissima nel dipingere, ma affetta da deliri di tipo mistico”. Di lei “faccio il nome – precisa la scrittrice – perché lo stesso Guido Ceronetti, nella sua rubrica di prima pagina su ‘La Stampa’, aveva pubblicato la sua poesia ‘Madonna d’Egitto’”. Accanto alla Saltarin, si citano anche Anna Sworova la “smemorata di via Giulio”, Fiorella la “ribelle” di Racconigi, le alienate e le “pellagrose”, le “corrigende” e le “maddalene” del Buon Pastore fino a Ida (Aida) Peruzzi Salgari, moglie del celebre scrittore veronese che da lei ebbe quattro figli in vent’anni di matrimonio. Fino a quando l’estenuante condivisione dei quotidiani problemi legati alla frenetica estenuante attività del celebre marito, portarono la donna – in gioventù promettente attrice nei teatri veronesi – ad una tale difficoltà di vivere da necessitare di un ricovero in manicomio a Torino, dove i Salgari si erano trasferiti nel 1900. Fu “reclusa” nel reparto dei “relitti sociali”. Era mercoledì 19 aprile 1911. Pochi giorni dopo, il 25 aprile, il marito scrittore si tolse la vita nal parco di Villa Rey, sulla collina poco sopra corso Casale, dove al civico 205 una targa commemorativa ricorda ancora oggi la permanenza dei Salgari nel capoluogo piemontese. Lei lo amò fino alla pazzia e lui fino alla morte, scrisse Giovanni Arpino. Storie, quella di Ida Peruzzi e di tante altre sventurate, che scivolano con amara tristezza nelle pagine della Bertolo che ricorda ancora: “L’Archivio di quello che fu una delle realtà manicomiali più importanti del Piemonte, Collegno, permette di raccogliere frammenti di vita, di dolore, di alienazione, spesso di morte, che rappresentano uno squarcio di umanità dolente”. Perché davvero “il manicomio è una grande cassa/ di risonanza/ e il delirio diventa eco/ l’anonimità misura, il manicomio è il Monte Sinai/ maledetto, su cui tu ricevi/ le tavole di una legge/ agli uomini sconosciuta”. Versi della grande Alda Merini. Un’esperienza decennale in tre diversi manicomi. Una grande donna che, attraverso l’arte e la scrittura, ha saputo trasformare nel tempo la tragedia di veri e propri lager manicomiali in sublime poesia.

Tre parole e il disegno di un triangolo simbolico al cui interno un grande occhio scruta e avverte minaccioso i passanti. Tre parole che danno anche il titolo all’ultimo libro (224 pagine, pubblicate da “Neos edizioni”) del torinese Riccardo Marchina, giornalista e scrittore, che già per “Neos” aveva scritto nel 2011 “L’agenzia dei segreti precari” e nel 2018 “Lo squalo delle rotaie”. E proprio quelle parole affiorano alla mente di Pietro, il protagonista del romanzo, allorché pensa o si trova davanti all’imbarazzante bellezza di Mascia che “aveva grandi cosce, appiccicate a un corpo magro” e sulla schiena “aveva tatuato un sole stilizzato, all’interno del quale c’era un triangolo” e ancora “al suo interno c’era un occhio. Era una sorta di ‘Zeus ti vede’”. Siamo a Torino all’interno del vecchio Borgo Campidoglio, quartiere operaio sorto a fine ‘800, caratteristica isola di case basse (oggi museo a cielo aperto d’arte urbana – il MAU – per le circa 200 opere pittoriche di street – art dipinte sui muri esterni), di botteghe che sono memoria fascinosa di antichi mestieri artigianali, enoteche e caratteristiche piole dai prodotti tipici e dai semplici ma robusti e sinceri vini locali: “periferia ovest della città, dove corso Regina Margherita si perdeva nel parco della Pellerina, prima di diventare una cosa unica con la tangenziale”. E proprio qui si snoda gran parte della storia di Pietro. Quattro figli avuti da due (ex) compagne diverse, quindi due famiglie da mantenere, l’uomo lavora in un’impresa di torrefazione di Torino, fino a quando una multinazionale olandese acquisisce l’azienda e la sua vita comincia a rotolare all’ingiù. Licenziato e addirittura sospettato dell’omicidio della responsabile del personale, con la quale aveva una relazione, Pietro è condannato a giornate scandite da frustranti colloqui di lavoro e convocazioni in commissariato. Sullo sfondo la Torino ch’era un tempo città dell’auto, del caffè, della cioccolata, della birra, della penna a sfera, dell’informatica… e ora é “città sempre più fluida, inafferrabile e infida”. A sostenerlo nei vorticosi tentativi di riprendere in mano la propria vita, c’è però Mascia, giovane e provocante cameriera di una scalcinata ma accogliente trattoria di Borgo Campidoglio. “Giallo” urbano, si diceva. Ma non solo. Con questo romanzo, infatti, Riccardo Marchina intende superare la quotidiana, intricata e avvincente realtà degli eventi, sfruttati a base solida da cui partire per proporci una “riflessione sul mondo del lavoro fatto di acquisizioni aziendali e società di outplacement, di globalizzazione spinta e difesa del made in Italy, di esuberi e bandiere sindacali affisse ai cancelli delle fabbrichette, di responsabili del personale imbevuti di tecniche e filosofie aziendali e start-up come rimedio estremo all’impossibilità di ricollocarsi”. In tal senso, le parole dello scrittore (che per “Neos” cura anche la serie antologica “Spirito d’estate”) ci portano dentro, e fino al fondo di una realtà contemporanea assurda, frenetica e imprendibile, dalla quale non resta che fuggire. “Verso un posto dove Zeus non possa più vederci”.

Tre parole e il disegno di un triangolo simbolico al cui interno un grande occhio scruta e avverte minaccioso i passanti. Tre parole che danno anche il titolo all’ultimo libro (224 pagine, pubblicate da “Neos edizioni”) del torinese Riccardo Marchina, giornalista e scrittore, che già per “Neos” aveva scritto nel 2011 “L’agenzia dei segreti precari” e nel 2018 “Lo squalo delle rotaie”. E proprio quelle parole affiorano alla mente di Pietro, il protagonista del romanzo, allorché pensa o si trova davanti all’imbarazzante bellezza di Mascia che “aveva grandi cosce, appiccicate a un corpo magro” e sulla schiena “aveva tatuato un sole stilizzato, all’interno del quale c’era un triangolo” e ancora “al suo interno c’era un occhio. Era una sorta di ‘Zeus ti vede’”. Siamo a Torino all’interno del vecchio Borgo Campidoglio, quartiere operaio sorto a fine ‘800, caratteristica isola di case basse (oggi museo a cielo aperto d’arte urbana – il MAU – per le circa 200 opere pittoriche di street – art dipinte sui muri esterni), di botteghe che sono memoria fascinosa di antichi mestieri artigianali, enoteche e caratteristiche piole dai prodotti tipici e dai semplici ma robusti e sinceri vini locali: “periferia ovest della città, dove corso Regina Margherita si perdeva nel parco della Pellerina, prima di diventare una cosa unica con la tangenziale”. E proprio qui si snoda gran parte della storia di Pietro. Quattro figli avuti da due (ex) compagne diverse, quindi due famiglie da mantenere, l’uomo lavora in un’impresa di torrefazione di Torino, fino a quando una multinazionale olandese acquisisce l’azienda e la sua vita comincia a rotolare all’ingiù. Licenziato e addirittura sospettato dell’omicidio della responsabile del personale, con la quale aveva una relazione, Pietro è condannato a giornate scandite da frustranti colloqui di lavoro e convocazioni in commissariato. Sullo sfondo la Torino ch’era un tempo città dell’auto, del caffè, della cioccolata, della birra, della penna a sfera, dell’informatica… e ora é “città sempre più fluida, inafferrabile e infida”. A sostenerlo nei vorticosi tentativi di riprendere in mano la propria vita, c’è però Mascia, giovane e provocante cameriera di una scalcinata ma accogliente trattoria di Borgo Campidoglio. “Giallo” urbano, si diceva. Ma non solo. Con questo romanzo, infatti, Riccardo Marchina intende superare la quotidiana, intricata e avvincente realtà degli eventi, sfruttati a base solida da cui partire per proporci una “riflessione sul mondo del lavoro fatto di acquisizioni aziendali e società di outplacement, di globalizzazione spinta e difesa del made in Italy, di esuberi e bandiere sindacali affisse ai cancelli delle fabbrichette, di responsabili del personale imbevuti di tecniche e filosofie aziendali e start-up come rimedio estremo all’impossibilità di ricollocarsi”. In tal senso, le parole dello scrittore (che per “Neos” cura anche la serie antologica “Spirito d’estate”) ci portano dentro, e fino al fondo di una realtà contemporanea assurda, frenetica e imprendibile, dalla quale non resta che fuggire. “Verso un posto dove Zeus non possa più vederci”.

L’autobus sul quale erano soliti viaggiare aveva l’impianto di riscaldamento fuori uso e la sola idea di farsi più di cinquecento al freddo metteva i brividi in corpo. Contattarono all’aeroclub locale il Dwyer Flying Service e affittarono l’unico aereo disponibile, un piccolo Beechcraft Bonanza da quattro posti, compreso quello per il pilota. Quest’ultimo, Roger Peterson, di anni ne aveva ventuno e non molta esperienza di volo. I tre posti per i passeggeri erano riservati allo stesso Holly e a due membri della sua band. Ma le cose andarono diversamente. “Big Bopper” chiese a Waylon Jennings, uno dei musicisti, di barattare il proprio posto con la scusa di un’influenza che lo stava tormentando. Jennings accettò di buon grado ma gli rimase per sempre il rimorso della battuta scherzosa che accompagnò con una risata: “che possiate schiantarvi al suolo con quel trabiccolo”. Anche Ritchie Valens si ritrovò a bordo per un capriccio del destino: non avendo mai viaggiato su un aereo da turismo chiese di potersi giocare il posto con l’altro musicista, Tommy Allsup. La decisione fu presa a testa o croce, lanciando in aria una monetina da 50 cent. Buddy Holly, che all’epoca aveva solo ventidue anni, aveva pubblicato tre album ed era ormai una star del rock’n’roll dopo aver lavorato in radio e in televisione con i The Crickets, la sua band. Ritchie Valens di anni ne aveva appena diciassettenne e la canzone che aveva da poco inciso ( La Bamba) era destinata a un successo clamoroso che la sorte gli impedì di conoscere e godere. Coi suoi ventinove anni il più vecchio fra i tre era J.P. “The Big Bopper” Richardson, autore di brani celebri come Chantilly Lake, destinato a entrare nella colonna sonora di American Graffiti del 1973. Era da poco passata la mezzanotte quando i tre musicisti raggiunsero l’aereo e al momento decollo, quasi all’una, nevicava fitto e in quell’inferno bianco era praticamente impossibile orientarsi a vista. Peterson si affidò alla strumentazione di bordo pur non avendo mai conseguito la certificazione necessaria per volare esclusivamente in quel modo. Pochi minuti dopo il decollo l’aereo si schiantò al suolo in un campo di grano. Nell’incidente persero tutti la vita. La mattina dopo i corpi di Buddy Holly e Ritchie Valens furono trovati a pochi metri dall’aereo mentre Big Bopper e il pilota furono sbalzati più lontano. Nel ’70 il testo della canzone American Pie di Don McLean rese l’idea della tragedia che si era consumata in una notte d’inverno del 1959: “Non ricordo se ho pianto/quando ho letto della sua sposa rimasta vedova/ma qualcosa mi ha toccato nel profondo/il giorno che la musica è morta”. “Muore giovane chi è caro agli dei”: così il greco Menandro scriveva attorno al 350 a.C. per tentare di dare senso a un dolore troppo grande. La morte prematura li consegnò al mito e la loro musica, soprattutto quella di Buddy Holly, influenzò per decenni il rock, dalle band semisconosciute fino ai Beatles e ai Rolling Stones. Oltre all’immortale musicaci restano i tre memoriali eretti in loro onore, opera dell’artista Ken Paquette. Uno si trova a otto chilometri da Clear Lake e rappresenta una steel guitar accanto a tre loro dischi. Un altro è alla Riverside Ballroom di Green Lake, nel Wisconsin, dove i tre si erano esibiti due sere prima della sciagura. L’ultimo, dedicato al giovane pilota, venne inaugurato sul logo dello schianto nel cinquantesimo anniversario della sciagura.

L’autobus sul quale erano soliti viaggiare aveva l’impianto di riscaldamento fuori uso e la sola idea di farsi più di cinquecento al freddo metteva i brividi in corpo. Contattarono all’aeroclub locale il Dwyer Flying Service e affittarono l’unico aereo disponibile, un piccolo Beechcraft Bonanza da quattro posti, compreso quello per il pilota. Quest’ultimo, Roger Peterson, di anni ne aveva ventuno e non molta esperienza di volo. I tre posti per i passeggeri erano riservati allo stesso Holly e a due membri della sua band. Ma le cose andarono diversamente. “Big Bopper” chiese a Waylon Jennings, uno dei musicisti, di barattare il proprio posto con la scusa di un’influenza che lo stava tormentando. Jennings accettò di buon grado ma gli rimase per sempre il rimorso della battuta scherzosa che accompagnò con una risata: “che possiate schiantarvi al suolo con quel trabiccolo”. Anche Ritchie Valens si ritrovò a bordo per un capriccio del destino: non avendo mai viaggiato su un aereo da turismo chiese di potersi giocare il posto con l’altro musicista, Tommy Allsup. La decisione fu presa a testa o croce, lanciando in aria una monetina da 50 cent. Buddy Holly, che all’epoca aveva solo ventidue anni, aveva pubblicato tre album ed era ormai una star del rock’n’roll dopo aver lavorato in radio e in televisione con i The Crickets, la sua band. Ritchie Valens di anni ne aveva appena diciassettenne e la canzone che aveva da poco inciso ( La Bamba) era destinata a un successo clamoroso che la sorte gli impedì di conoscere e godere. Coi suoi ventinove anni il più vecchio fra i tre era J.P. “The Big Bopper” Richardson, autore di brani celebri come Chantilly Lake, destinato a entrare nella colonna sonora di American Graffiti del 1973. Era da poco passata la mezzanotte quando i tre musicisti raggiunsero l’aereo e al momento decollo, quasi all’una, nevicava fitto e in quell’inferno bianco era praticamente impossibile orientarsi a vista. Peterson si affidò alla strumentazione di bordo pur non avendo mai conseguito la certificazione necessaria per volare esclusivamente in quel modo. Pochi minuti dopo il decollo l’aereo si schiantò al suolo in un campo di grano. Nell’incidente persero tutti la vita. La mattina dopo i corpi di Buddy Holly e Ritchie Valens furono trovati a pochi metri dall’aereo mentre Big Bopper e il pilota furono sbalzati più lontano. Nel ’70 il testo della canzone American Pie di Don McLean rese l’idea della tragedia che si era consumata in una notte d’inverno del 1959: “Non ricordo se ho pianto/quando ho letto della sua sposa rimasta vedova/ma qualcosa mi ha toccato nel profondo/il giorno che la musica è morta”. “Muore giovane chi è caro agli dei”: così il greco Menandro scriveva attorno al 350 a.C. per tentare di dare senso a un dolore troppo grande. La morte prematura li consegnò al mito e la loro musica, soprattutto quella di Buddy Holly, influenzò per decenni il rock, dalle band semisconosciute fino ai Beatles e ai Rolling Stones. Oltre all’immortale musicaci restano i tre memoriali eretti in loro onore, opera dell’artista Ken Paquette. Uno si trova a otto chilometri da Clear Lake e rappresenta una steel guitar accanto a tre loro dischi. Un altro è alla Riverside Ballroom di Green Lake, nel Wisconsin, dove i tre si erano esibiti due sere prima della sciagura. L’ultimo, dedicato al giovane pilota, venne inaugurato sul logo dello schianto nel cinquantesimo anniversario della sciagura.