Alla fine dell’estate 1964, compiuti i quindici anni, iniziavo le mie ricerche genealogiche. Oltre mezzo secolo dopo, non un bilancio ma alcune considerazioni sulla “piacevole arte”

Quando, coi pantaloni corti, varcai per la prima volta la porta dell’archivio parrocchiale di Agliè, nessun permesso speciale mi era stato concesso, ma mi si garantiva in sala la presenza di qualcuno pronto a soccorrermi, in caso di necessità. Il Concilio Vaticano II non era ancora concluso e la parrocchia, pur se di un piccolo comune e di grandezza minore, si avvaleva ancora di sacerdoti anziani che, soli,garantivano l’apertura al pubblico dei locali, mentre la presenza distudiosi più grandi di me provava che ognuno avrebbe fatto le suericerche, senza obiezioni.

Recuperata da circa vent’anni la pace, l’Italia di allora aveva altri problemi che non interferire sullo studio della storia portato avanti negli archivi locali, e poiché, in mancanza di lauree specifiche, sopravvivevano degli appassionati “cultori di storia locale” che mettevano a portata di tutti gli esiti dei loro studi, dall’alto nessuno sembrava preoccuparsi di loro, poiché si considerava la loro materiauna “sottoclasse inferiore” degna di poca attenzione. Intanto gli storicid’assalto, cioè quelli “moderni”, pronti a dire le loro verità più che non quella storica, ma convinti che la lettura del passato andasse filtrata dalle loro ideologie, dividevano la piazza, fuori degli atenei,con i lettori che leggevano il passato secondo la loro interpretazione.Insieme entrambi avrebbero fatto sì che la storia della famiglia e lagenealogia fossero addirittura stimate della “non storia” (tanto,nell’ultimo ventennio, io sentii affermare da uno di loro che, insediato in una biblioteca di provincia, era considerato un Marco Aurelio)!

L’argomento era tuttavia definito dal lemma: chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo, e soltanto gli sprovveduti potevano credere giusto cancellare dagli interessi umani quegli argomenti, tanto naturali quanto importanti, che definiscono la situazione dell’individuo in relazione con i suoi parenti, con il pretesto di dare a tutti una maggiorelibertà (purtroppo però la situazione attuale oggi risente molto dei danni causati da loro)! Ma siamo ancora in tempo per lottare con forza a favore delle nostre tradizioni culturali per difendere quegli argomenti. Infatti, cacciato dalla porta, l’interesse per la storia famigliare ritorna, non solo dalle finestre ma, da ogni interstizioattraverso il quale possa trapelare, poiché è parte della nostra storia. Tutti abbiamo parenti, anche se oggi molti sono pronti a negarlo! E questo è così vero che, in ambito legale, è tuttora prevista la ricerca di parenti per definire le pendenze ereditarie.

Democraticamente, si è detto, la genealogia è un’ambizione pericolosa, una perversione coltivata da chi aspira a titoli nobiliari: si tratta di un vizio da estirpare, perché indegno di questo mondo e, quando qualcuno affronta il tema, magari per dire della gente comune, sfrontatamente si sostiene che sia una sfrontatezza pensare che tutti abbiano un passato degno della storia e si impedisce che siaraccontato … Così, se in altri Paesi, studi del genere da sempre sonodifesi e mantenuti vivi, il Bel Paese li ha confinati tra i retaggi oziosi ammessi solo per quegli appassionati che, senza regole e con poche consuetudini, li coltivano. Così si è continuato, senza sdoganarli, a mantenerli sotto l’etichetta che li definisce oggetti di uso unico ed esclusivo dei direttamente interessati perché in essi coinvolti.

Ma …. se i coinvolti non si interessano? Allora chi se ne occuperà?Dal momento che prodigiosamente gli interessi sono reali e comunque permangono, anche se ostacolati… per questo sarà giusto parlarne e non credere che sia improprio, per questo in tanti, da tanto tempo e in tutto il mondo, si occupano ancora di questi argomenti… ma non sarà tutto facile e piano… no!

Ché incapperemo nelle affermazioni strabilianti di persone che, solo marginalmente, accettano che esista la genealogia, ma affermano che personaggi dallo stesso cognome, pur provenienti da comuni diversi della stessa provincia, non hanno nulla a spartire tra loro, e ci imbatteremo nelle affermazioni poco sensate di chi non ritiene possibile trovare in Piemonte cognomi di origine scandinava e, perciò,è convinto che non se ne debba parlare, se non ci sono documenti scritti …. Ma la genealogia è anche una ricerca degli ipotetici collegamenti tra lo scandinavo del Gotland e il Canavesano delle Valli, discendente diretto dal precedente, per via di un mercenario giunto in loco con una compagnia di ventura; o se personaggi dallo stesso cognome, sono presenti in regione, ma in valli tra loro non confinanti: infatti, come ignorare la gestione degli incarichi pubblici assegnati per concorso in passato, così come avveniva ancora dopo l’ultima guerra?

Davanti a tali dubbi esplicitati dagli scettici, non stupiremo, quando sentiremo, chi si atteggia a saputello, confondere la genealogia con l’araldica (pure questo si è dovuto sentire) …

La vivacità delle storie umane, a prescindere da ciò che gli individui conoscono, può mettere a tacere il magistrato in pensione, che si presenta come studioso, ma ignora totalmente le vicende deiNormanni e sostiene che sono falsi i documenti degli archivi britannici, fondati da Guglielmo il Conquistatore (e, per sminuirlo,continuerà a dirlo bastardo), o che inattendibili, addirittura, sono gli scritti sui processi dei santi, raccolti dai padri bollandisti!

Ma torniamo a chi le genealogie le accetta, purché vengano tenute segrete e mai pubblicate, perché gli diremo di non temere perché lo strumento è già più che valido in ambito zoologico, laddove si parla di pedigree di cani, cavalli, vacche e canarini... Infatti, la società ha solo da avvantaggiarsi a sapere quali patrimoni di geni e di interessi portino avanti le generazioni umane! Ché, non c’è indiscrezione, in quello che si teme possano divulgare, ma, tra i pochi addetti, non cisono affatto segreti da tacere, infatti, come afferma la Bibbia, non c’è segreto che non sia poi udito proclamare dai tetti delle case! E c’è ben dell’altro, se solo potessi riferire dell’uno o dell’altro tra gli esempi che ho letto nelle carte (ma son cose cose che non si pensa di trovare scritte in atti religiosi e notarili): poiché la storia conserva memoria di tutto, basta saper cercare che si trova! E allora è meglio che chi sa,trovi le parole migliori per riferirne, ovvero, alludendo al passato, per raccontare la verità dei fatti!

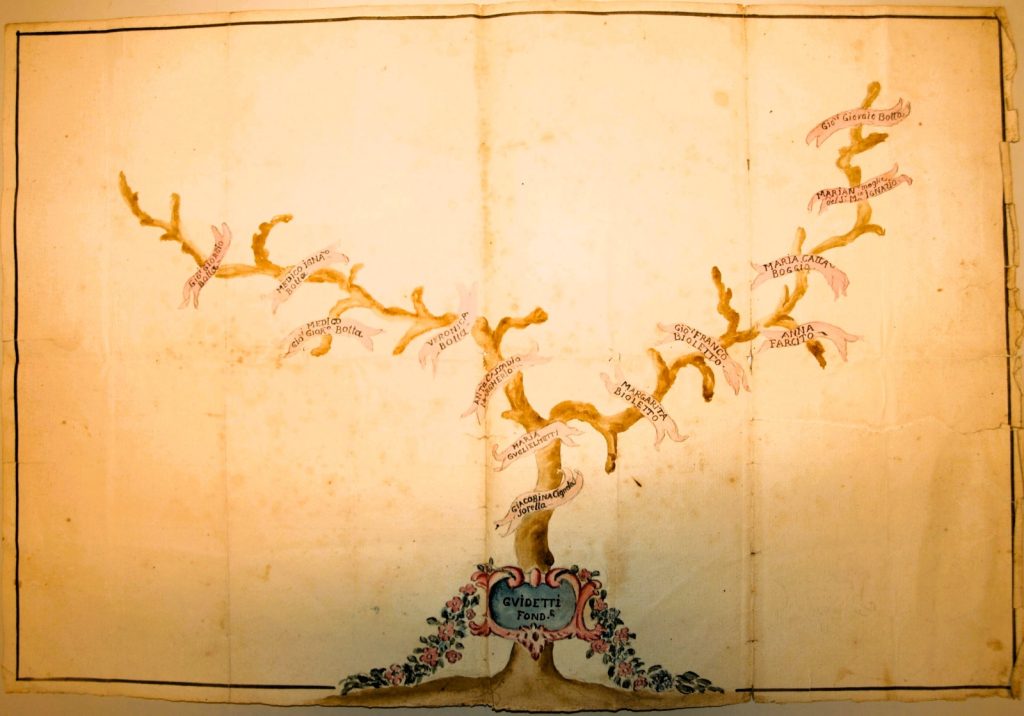

Questo mio studio avrà un epilogo. Attualmente in fase di completamento un volume intero di oltre 300 (ma forse saranno 400) tavole, che conclude tanti approfondimenti e comprende tutte le genealogie che ho analizzato nel corso dei miei anni.

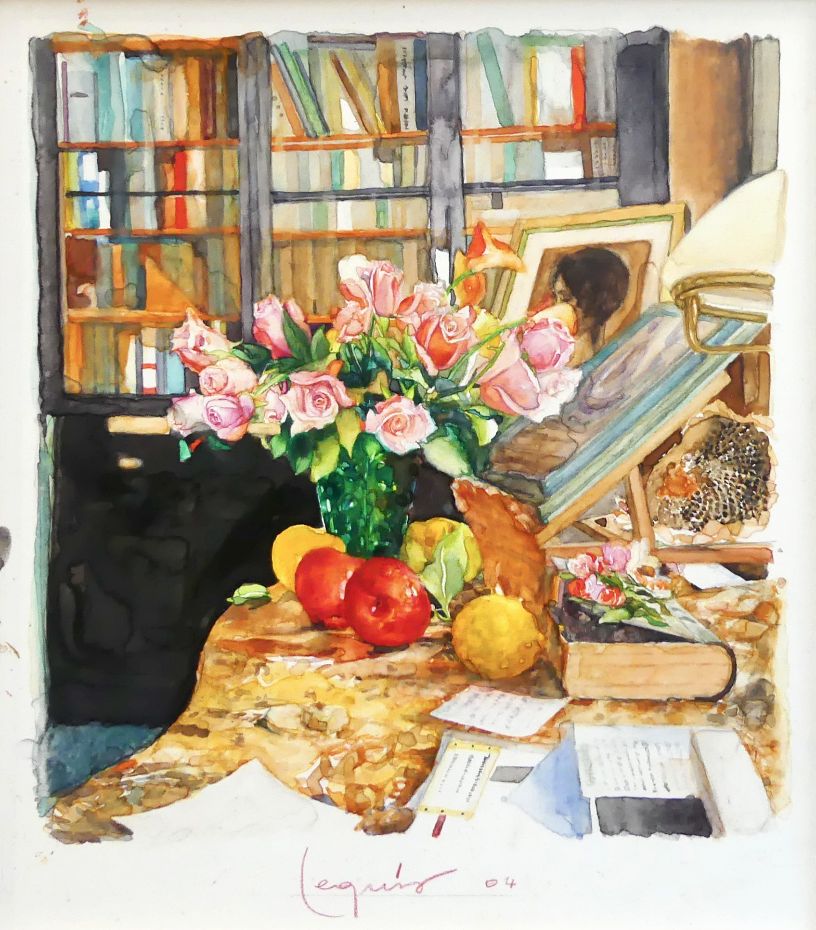

Carlo Alfonso Maria Burdet

(Dedico queste pagine a Isabella McKeefry, giovane neozelandesee ancora nostra cugina, che con noi divide, oltre l’attenzione per genealogia e storia di famiglia, gli antenati del nostro nonnomaterno, contadini operosi sui campi, tra torbiera e brughiera, diSan Giovanni Canavese, una terra antica di palafitte e piroghe)