Giovedì 24 marzo, nel 117° anniversario della morte, la città francese di Amiens inaugurerà un percorso letterario, turistico e culturale dedicato a Jules Verne. L’itinerario porterà il nome di Aronnax, professore del Museo di Storia Naturale di Parigi e personaggio narratore di Ventimila leghe sotto i mari , e si svilupperà in sedici tappe per poco più di due chilometri e mezzo dove dei totem interattivi consentiranno di ricreare il mondo fantastico di Verne nella ccittà dove scelse di vivere e dove è sepolto. I codici Qr installati sulle scrivanie multilingue (tradotti in 7 lingue, tra cui l’italiano) permetteranno ai visitatori di accedere a video, estratti di romanzi letti dall’attore Jean-Michel Noirey e quiz per i più piccoli. E su pareti d’acqua alte 4 metri, sarà proiettato un video mapping con le incisioni originali di cinque grandi romanzi di Verne.

Un più che necessario omaggio ad un autore che ha fatto sognare intere generazioni a occhi aperti, viaggiando con la fantasia in fondo al mare, a bordo del Nautilus, in giro per il mondo per ottanta giorni o nel cosmo con un razzo verso la luna. Jules Verne è stato un grande della letteratura e sostare davanti alla sua tomba nel cimitero di Amiens provoca una profonda emozione. Tra i cinque autori più tradotti al mondo, lo scrittore che di fatto inventò la letteratura di fantascienza con i suoi romanzi era nato l’ 8 febbraio 1828 a Nantes, città portuale francese, e morì di diabete all’età di 77 anni il 24 marzo 1905 ad Amiens, in quello che un tempo era il capoluogo della Piccardia ed oggi del dipartimento della Somme. Il cimitero in cui riposano le sue spoglie mortali è quello della Madeleine, a nord-ovest della città, all’estremità occidentale de quartiere di Saint-Maurice. Nel parco alberato di diciotto ettari colpisce la scultura realizzata da Albert Roze, intitolata Vers l’Immortalité et l’Eternelle Jeunesse (Verso l’Immortalità e l’Eterna Giovinezza) collocata due anni dopo la morte dello scrittore sulla sua lapide. La statua, utilizzando la reale maschera di morte di Verne, ne rappresenta la figura che rompe la propria lapide emergendo dalla tomba con il braccio teso verso il cielo, simboleggiandone la resurrezione. Abbandonata prestissimo la carriera giuridica, dopo aver portato a termine gli studi di giurisprudenza, Verne frequentò a Parigi gli ambienti letterari, scrivendo testi per il teatro e svolgendo attività impiegatizie. Dal 1863, compiuti trentacinque anni, iniziò la carriera di scrittore che continuò fino alla morte e oltre, con la pubblicazione postuma di molti suoi lavori: sessantadue romanzi e diciassette racconti. Il suo successo si dovette in gran parte all’editore Pierre-Jules Hetzel (nato a Chartres nel 1814 e morto a Montecarlo nel 1886, sepolto nel cimitero parigino di Montparnasse) il quale, dopo aver pubblicato proprio nel 1863 il primo volume di racconti Cinque settimane in pallone, propose a Verne un contratto ventennale con l’impegno di pubblicarne tre all’anno, consentendo all’autore di abbandonare l’impiego di agente di cambio e dedicarsi completamente alle sue opere. Nel 1870, per meriti letterari, gli viene conferita la Lègion d’Honneur e viene nominato per due volte ente dell’Académie des Sciences, des Lettres et des Arts. Collaborò inoltre con la Societé de Géographie, alla redazione della Géographie Illustrée de la France. Il suo primo romanzo fu il Viaggio al centro della Terra (1864), dove accompagnò i protagonisti, attraverso il cratere di un vulcano spento, fino alle viscere del pianeta. L’anno successivo, con Dalla Terra alla Luna, immaginò la conquista dello spazio con dei primi astronauti in orbita attorno al pallido astro lunare a bordo di un proiettile sparato da un enorme cannone. Una storia che trovò seguito cinque anni più tardi ( nel 1870) con la pubblicazione del romanzo Intorno alla Luna dove si scoprirà che l’equipaggio, dopo aver osservato il nostro pianeta dal cosmo, rientrerà nell’orbita terrestre grazie ai razzi di bordo terminando la sua corsa tra le onde dell’Oceano Pacifico, esattamente come accadde cent’anni dopo, nel luglio del 1969, con la missione spaziale statunitense dell’ Apollo 11 che portò i primi uomini sulla Luna, gli astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Qualche tempo prima Verne aveva pubblicato l’avventura marinara I figli del capitano Grant mentre è datato 1870 quello che molti considerano il suo capolavoro, collocandolo tra i capisaldi della letteratura d’avventura: Ventimila leghe sotto i mari.

Un viaggio incredibile nel profondo degli abissi oceanici a bordo del Nautilus, il sottomarino costruito e comandato dal capitano Nemo. La lunga serie dei suoi libri conta decine di titoli ma è utile ricordare anche la sfida de Il giro del mondo in ottanta giorni ( datato 1873), con Phileas Fogg e il fedele domestico Passepartout che tra continui colpi di scena si trovano per scommessa impegnati a compiere il giro del globo avvalendosi di ogni possibile mezzo di trasporto, tra mille problemi, ostacoli e disavventure. Spulciando tra cronache e ricordi è interessante e curioso che, quando scrisse Parigi nel XX secolo ( era il 1863, ai tempi degli esordi) il testo venne rifiutato da Hetzel e passarono ben 131 anni prima di vederlo pubblicato, nel 1994. Un pronipote dello scrittore aveva fatto aprire una vecchia cassaforte della quale si erano perse le chiavi scoprendovi all’interno il manoscritto dell’opera che l’editore Hachette pubblicò, a dire il vero, con scarsa convinzione. In pochi giorni ne vennero vendute duecento mila copie, costringendo la prima casa editrice di Francia a ricredersi, prendendo atto dell’immutato fascino dei romanzi di Jules Verne. Nel centro di Amiens, al numero due di Rue Charles Dubois c’è la casa in cui Jules Verne visse per diciotto anni e che oggi, trasformata in museo, accoglie i visitatori svelando davanti ai loro occhi il fantastico mondo dello scrittore. Attraverso numerosi oggetti e documenti, la casa-museo racconta la vita e le opere dello scrittore. Costruita in mattoni rossi dal notaio Jean-Baptiste Gustave Riquier nel 1854 e conosciuta come la “casa della Torre”, fu la dimora di Jules Verne dal 1882 al 1900. Restaurata nel 2006 fa oggi parte del circuito delle case degli scrittori francesi aperte al pubblico. Dal piano terra alla soffitta, su quattro piani, attraverso arredi, libri e oggetti che hanno rappresentato alcune delle sue fonti d’ispirazione , si respira l’atmosfera del tempo. Di grande interesse le carte geografiche, le mappe dei viaggi, alcuni dei giocattoli e dei modellini realizzati dallo stesso Verne. Un’occasione straordinaria per fare un viaggio nel tempo, rinverdire ricordi delle letture giovanili e delle emozioni evocate dalle sue opere che facevano sognare avventure e sconfinamenti nel futuro. Forse risiede proprio in questa capacità di emozionare l’intramontabile fascino dei racconti e delle storie che il padre della fantascienza moderna ha saputo narrare a intere generazioni.

Marco Travaglini

VENERDÌ 25 MARZO ORE 21.30

Ingresso Intero 25 € | Ridotto Under 30 13 € | Live Streaming 5 €

Roberto Taufic (BRA), Fausto Beccalossi, Carlos “El Tero” Buschini (ARG)

TRES MUNDOS

Un fantastico trio che miscela e interpreta idee, culture, sonorità e ritmi propri dei luoghi di origine: Italia, Brasile e Argentina. Un sound eminentemente acustico dove l’accordeon, la chitarra e il basso acustico restituiscono con la forza e personalità dei singoli interpreti le vibrazioni della cultura popolare con il piglio più elegante del jazz, l’incontro di tre meravigliosi artisti che si misurano con profondità e semplicità, con la voglia di rimettere al centro della musica il suo essere plurale, la sua naturale propensione a farci ‘sentire insieme’.

Qui il comunicato stampa completo.

Torna il miglior Flamenco!

Tablao d’Autore: la più attesa, la più prestigiosa, la più autentica rassegna di Flamenco, con grandissimi artisti che -eccezionalmente- si potranno ammirare nella più intima e raccolta delle situazioni: è possibile solo al FolkClub!

Qui il comunicato stampa completo.

Informazioni e prenotazioni

www.folkclub.it – +39 011 19215162 – folkclub@folkclub.it

| Building con la Soprintendenza, Fondazione CRT, Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”

Nuovi e antichi spazi pubblici a Torino Una nuova piazza pedonale al Quadrilatero e l’unicum di un’area archeologica nel cortile di un condominio speciale

|

| Torino, 23 marzo 2022. Da oggi il Quadrilatero di Torino, l’antica Augusta Taurinorum, ha una nuova piazza pubblica e una nuova area archeologica. A unirle è Quadrato, spazio cittadino nato dalla riconversione dell’antico convento di Sant’Agostino in condominio contemporaneo e relais urbano, realizzata dal Gruppo Building nel 2018, e dal restauro conservativo dell’antica area termale d’epoca romana – rinvenuta nel cortile durante i lavori- reso possibile dal Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” con il sostegno della Fondazione CRT.

Tra via delle Orfane e via San Domenico, Quadrato affaccia sulla storica Piazzetta della Visitazione; oggi, grazie alla progettazione e all’investimento del Gruppo Building, la piazzetta è un nuovo angolo pubblico di Torino e dello storico quartiere. L’intervento ha previsto una nuova pavimentazione e la pedonalizzazione della Piazzetta, l’area compresa tra la Chiesa di Santa Chiara, l’edificio dell’Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica, oggi sede dell’ASL di Torino, la Chiesa della Santissima Annunziata e Quadrato, regalando una nuova piazza nel cuore più antico di Torino. Qui dove nel 28 a.c fu fondata Julia Augusta Taurinorum, quando si scava, si trova spesso un tesoro. Nel corso dei lavori di riconversione dell’antico convento, nel 2017, gli scavi condotti dalla Soprintendenza e dal Gruppo Building hanno messo in luce all’interno del cortile di Quadrato un’antica domus, risalente all’epoca romana, costruita nel II secolo d.C., con un mosaico rappresentante la figura mitologica di Atteone. Dopo il restauro condotto dal Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”, con il sostegno della Fondazione CRT, l’area archeologica è oggi aperta al pubblico.

Sul lato di via delle Orfane della Piazzetta della Visitazione affaccia Quadrato, casa contemporanea inaugurata a fine 2018 dal Gruppo Building su progetto dello studio Boffa Petrone & Partners, che lo ha trasformato in un condominio di pregio, relais urbano, con appartamenti affittabili anche per brevi soggiorni, e sede di Isokinetic, centro di sports medicine e riabilitazione ortopedica d’eccellenza. Nel corso dei lavori di realizzazione dell’autorimessa sotterranea sono emersi ritrovamenti archeologici di eccezionale consistenza. Si tratta di un vasto complesso di epoca romana imperiale, risalente al II secolo, con grandi ambienti pavimentati e una decorazione a mosaico rappresentante la figura mitologica del cacciatore Atteone, sbranato dai suoi cani. Il cortile tra via delle Orfane e via San Domenico diventa dunque l’area archeologica di Quadrato una nuova domus della Torino romana, visitabile e aperta al pubblico.

L’area è aperta al pubblico gratuitamente, accedendo dal portone d’ingresso dell’edificio di via delle Orfane 20. È inoltre possibile farsi accompagnare in visite guidate grazie ad iniziative proposte da operatori e guide turistiche; tra questi i tour dell’Associazione Arcana Domus, volti alla scoperta della Torino archeologica all’interno dei quali è ricompreso anche il sito emerso durante la realizzazione di Quadrato.

Davanti a Quadrato, lo studio Boffa Petrone & Partners del Gruppo Building ha progettato e realizzato i lavori di trasformazione e restauro della Piazzetta della Visitazione e con Fondazione CRT della contigua Chiesa di Santa Chiara. I lavori sono stati direzionati verso la risistemazione del selciato della piazza per consentirne la parziale pedonalizzazione. L’intervento di pedonalizzazione ha inserito uno spazio libero con panchine, delimitato da alcune transenne classiche della Città di Torino e alcuni vasi piantumati a verde. È stato inoltre rialzato il marciapiede pedonale sul lato sud-ovest della Piazzetta e realizzato un dosso, per agevolare l’attraversamento a piedi, all’imbocco della via San Domenico. La proposta progettuale della nuova sistemazione della Piazzetta, puntando su una migliore qualità e valorizzazione dello spazio pubblico è stata accolta favorevolmente dalla Circoscrizione 1.

|

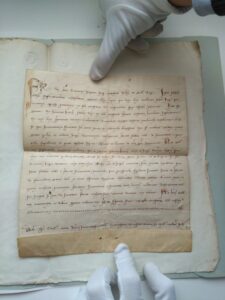

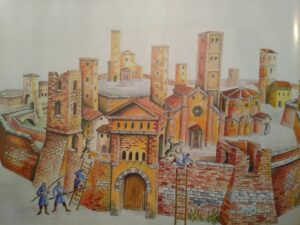

Non sono mai stati srotolati prima d’ora né sono stati esposti in mostre o convegni di studi. Da otto secoli sono conservati e protetti in una sorta di forziere. I documenti non si sono mai visti alla luce del giorno, sono un po’ polverosi ma intatti, perfettamente conservati e protetti. Si trovano nell’archivio storico della biblioteca comunale di Chieri. “Il Torinese” li ha fatti uscire allo scoperto per la prima volta e chissà, magari un giorno, verranno esposti in una grande mostra sulla presenza dello svevo nelle terre piemontesi. Cosa spinse Federico II, lo Stupor Mundi, ad avvicinarsi al territorio chierese? Amore sfrenato per la cittadina alle porte di Torino? Lui che conosceva bene il Piemonte, che aveva alleati in queste terre ribelli manteneva un’attenzione particolare per Chieri, quasi ossessiva. Si nascondeva forse una delle tante amanti del sovrano, reduce dall’avventura con la contessa astigiana Bianca Lancia, la sua ultima moglie? No, era solo volontà di dominio, di potenza, aveva bisogno che Chieri finisse sotto la sua autorità per controllare meglio il territorio alle porte di Torino.

Non sono mai stati srotolati prima d’ora né sono stati esposti in mostre o convegni di studi. Da otto secoli sono conservati e protetti in una sorta di forziere. I documenti non si sono mai visti alla luce del giorno, sono un po’ polverosi ma intatti, perfettamente conservati e protetti. Si trovano nell’archivio storico della biblioteca comunale di Chieri. “Il Torinese” li ha fatti uscire allo scoperto per la prima volta e chissà, magari un giorno, verranno esposti in una grande mostra sulla presenza dello svevo nelle terre piemontesi. Cosa spinse Federico II, lo Stupor Mundi, ad avvicinarsi al territorio chierese? Amore sfrenato per la cittadina alle porte di Torino? Lui che conosceva bene il Piemonte, che aveva alleati in queste terre ribelli manteneva un’attenzione particolare per Chieri, quasi ossessiva. Si nascondeva forse una delle tante amanti del sovrano, reduce dall’avventura con la contessa astigiana Bianca Lancia, la sua ultima moglie? No, era solo volontà di dominio, di potenza, aveva bisogno che Chieri finisse sotto la sua autorità per controllare meglio il territorio alle porte di Torino. In un secondo documento, del 1245, l’imperatore la sottrae a tutti i vincoli stabiliti in precedenza con qualunque signore liberando la comunità chierese da patti e convenzioni stretti con località o con privati cittadini. Lo Stupor Mundi cercava amici e alleati anche in una terra ribelle che osteggiava la dinastia germanica degli Hohenstaufen. Cent’anni prima l’esercito di Federico I Barbarossa, nonno di Federico II, passò da queste parti, distrusse Chieri e devastò il chierese. Non è una novità che i depositi degli archivi storici conservino preziosi tesori. Un gioiello appartenuto allo stesso imperatore svevo, rimasto per decenni chiuso in una cassaforte, è ora in mostra all’Istituto italiano di cultura di New York. Si tratta del quarzo che adornava la fibula del mantello con cui Federico II venne deposto in un sarcofago nella Cattedrale di Palermo. La pietra non era mai stata esposta e ora è tra i tesori della rassegna dedicata alle donne che furono fondamentali per l’imperatore. Quattro donne di potere, legatissime a Federico II e tutte battezzate con il nome Costanza: la madre, Costanza d’Altavilla, la prima moglie Costanza d’Aragona, l’imperatrice Costanza, figlia di Federico II e Bianca Lancia e infine la regina Costanza, figlia di Manfredi, altro figlio di Federico II. Filippo Re

In un secondo documento, del 1245, l’imperatore la sottrae a tutti i vincoli stabiliti in precedenza con qualunque signore liberando la comunità chierese da patti e convenzioni stretti con località o con privati cittadini. Lo Stupor Mundi cercava amici e alleati anche in una terra ribelle che osteggiava la dinastia germanica degli Hohenstaufen. Cent’anni prima l’esercito di Federico I Barbarossa, nonno di Federico II, passò da queste parti, distrusse Chieri e devastò il chierese. Non è una novità che i depositi degli archivi storici conservino preziosi tesori. Un gioiello appartenuto allo stesso imperatore svevo, rimasto per decenni chiuso in una cassaforte, è ora in mostra all’Istituto italiano di cultura di New York. Si tratta del quarzo che adornava la fibula del mantello con cui Federico II venne deposto in un sarcofago nella Cattedrale di Palermo. La pietra non era mai stata esposta e ora è tra i tesori della rassegna dedicata alle donne che furono fondamentali per l’imperatore. Quattro donne di potere, legatissime a Federico II e tutte battezzate con il nome Costanza: la madre, Costanza d’Altavilla, la prima moglie Costanza d’Aragona, l’imperatrice Costanza, figlia di Federico II e Bianca Lancia e infine la regina Costanza, figlia di Manfredi, altro figlio di Federico II. Filippo ReSandro Penna, nato a Perugia nel 1906 e morto a Roma nel 1977, visse di lavori saltuari e in condizioni precarie, nonostante i numerosi successi letterari. Vinse il Premio Viareggio nel 1957.

Poesia di Sandro Penna

Languiva la stagione pigramente

al di là dei tuoi vetri, mio barbiere.

Ma un calmo biondo sole occidentale

versavano i tuoi occhi nel mio viso.

Le mute interminabili dolcezze

delle tue dita entro quel chiuso aprile.

Poesia di Sandro Penna

Era fermo per me. Ma senza stile

forse baciai quelle sue labbra rosse.

Improvviso e leggero egli si mosse

come si muove il vento entro l’aprile.

Sandro Penna, nato a Perugia nel 1906 e morto a Roma nel 1977, visse di lavori saltuari e in condizioni precarie, nonostante i numerosi successi letterari. Vinse il Premio Viareggio nel 1957.

La poesia di Sandro Penna – una delle più grandi voci della poesia italiana del Novecento -è stata avvicinata ai frammenti degli antichi lirici greci. Grazie alla naturalezza riconosciuta nel ritmo e nelle immagini, Penna è riuscito a conferire ai suoi versi un senso di “classicità” non così comune nel concetto di poesia moderna.

L’aprile è un tema importante nell’opera di Penna.

E’ il desiderio inquieto che muove le nuvole, una carezza al sogno dell’uomo, del poeta che ha vissuto la sua natura autunnale, tra bolle di malinconia e una felicità che solo in poesia ha potuto rivelarsi.

Una poesia solo apparentemente semplice, la cui forza origina da una zona oscura, dal mistero.

Vi propongo queste due poesie, nella speranza che possano appassionarvi.

Gian Giacomo Della Porta

Lo spettacolo, nel cartellone dello Stabile torinese, alle Fonderie Limone sino al 3 aprile

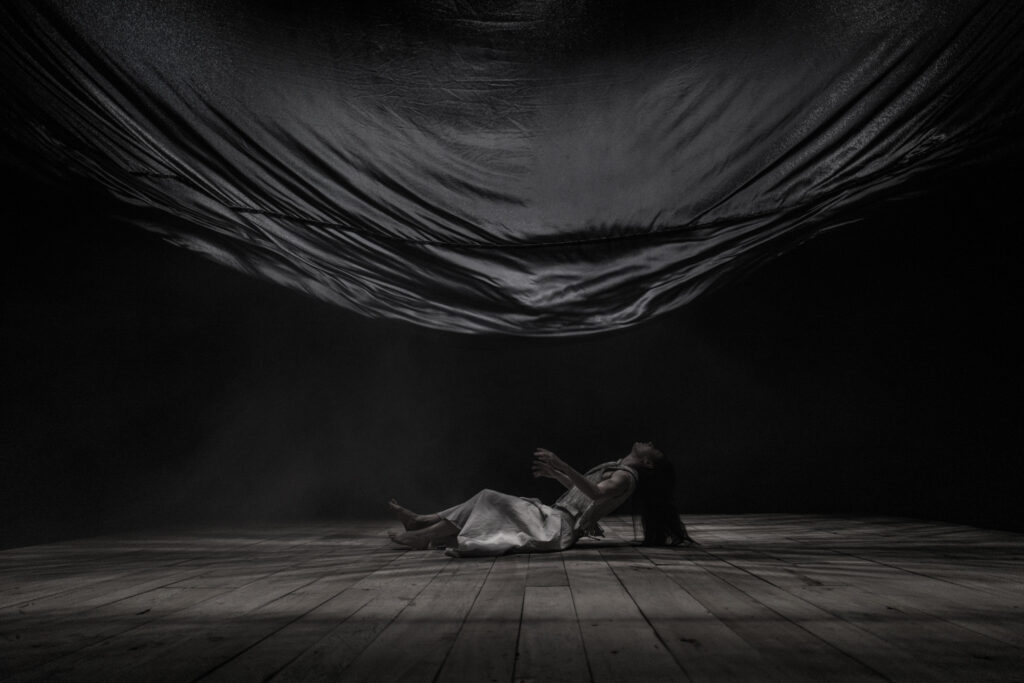

Non conoscevo Alessandro Serra, non conoscevo il suo teatro, mea culpa, non conoscevo la sua compagnia, Teatropersona, con cui dal 1999 mette in scena le proprie opere e porta avanti una visione di teatro del tutto personale. Non ho conosciuto, mea culpa, quel suo “Macbettu” shakespeariano che aveva radici sarde, che ha portato in mezzo mondo e per cui ha vinto nel 2017 il Premio Ubu quale miglior spettacolo. L’ho conosciuto, poche sere fa, alle Fonderie Limone di Moncalieri, con “La tempesta”, ultima opera del grande Bardo (1611), spettacolo prodotto dagli Stabili di Torino e di Roma, da ERT e dal Sardegna Teatro, in collaborazione con Fondazione I Teatri Reggio Emilia e Compagnia Teatropersona, in scena sino al 3 aprile. Bellissima, entusiasmante sorpresa. Andando a memoria, mi ritrovavo ancora ancorato all’edizione di Binasco o, molto più in là, alle vele azzurre che ondeggiavano furiose sul palcoscenico del Lirico milanese per l’edizione di Strehler con Carraro e Giulia Lazzarini che volteggiava piena di timori a parecchi metri d’altezza: ho conosciuto, finalmente, la sua fame di impadronirsi totalmente della grande macchina teatrale che ha avviato giorno dopo giorno al debutto, non soltanto ha curato la regia, ma anche le luci, i suoni, i costumi. Ho conosciuto la sua genialità nel costruire la “sua” scena – un quadrato di legno chiaro e spoglio al centro del palcoscenico, l’isola del naufragio, a delineare e contenere lo svolgimento della vicenda, una superficie piana lievemente intervallata da impercettibili buchi o da più visibili fessure, benedette imperfezioni da sfruttare nello e per lo spettacolo; e nell’”inserire” (ma forse il termine è poca cosa e non rende la totale quanto entusiasmante bellezza visiva che ne deriva) i suoi attori, posizionarli, fermarli e renderli vivi ad ogni momento, arricchirli di animi e di gesti, di centralità e di destre e di sinistre, nel farli soffrire, amare, divertire, urlare, tradire, perdonare dentro lo spazio. Poi, oltre quella, come un taglio di Fontana, uno squarcio sul fondo che è il resto del mondo, un “altro” luogo che è l’origine delle varie entrate in scena, e certe sciabolate di luce, fiammeggianti, dai lati, grandiose come un grandioso bianco e nero cinematografico.

“La tempesta” di Serra ha un inizio che è un piccolo poema dentro lo spettacolo. Le urla dei naufraghi, la rabbia delle onde nei suoi colori grigiastri, il caos dei tanti suoni, il grande telo che avvolge ogni cosa e da cui Ariel – una eccellente Chiara Michelini, dolce, umana e persuasiva, leggera come i passi di danza con cui procede, l’interpretazione più convincente tra tutti e dodici gli attori che attraversano la scena – si sradicherà. Poi “La tempesta” s’avventura in un viaggio doloroso all’interno dei sentimenti umani, aggirandosi tra il sopruso e il tradimento, il potere violato e l’inganno e i pentimenti, tra l’amore di due anime giovani e sensibili, d’opposti genitori, quasi nuovi Romeo e Giulietta (Fabio Barone e Maria Irene Minelli, che convincono appieno), sino alla compassione e al perdono che lo spirito dell’aria farà conoscere e accettare al mago Prospero, vecchio sovrano spodestato. Mago di piccola taglia, quasi senza importanza, una magia “rozza”, capace tuttavia di far nascere tempeste e di imprigionare gli spiriti della natura, chiuso nel suo desiderio di vendetta e per troppo tempo privo di quella spiritualità e di quella trascendenza che dovrebbero indurlo ad uscirne fuori.

“La tempesta” di Serra ha un inizio che è un piccolo poema dentro lo spettacolo. Le urla dei naufraghi, la rabbia delle onde nei suoi colori grigiastri, il caos dei tanti suoni, il grande telo che avvolge ogni cosa e da cui Ariel – una eccellente Chiara Michelini, dolce, umana e persuasiva, leggera come i passi di danza con cui procede, l’interpretazione più convincente tra tutti e dodici gli attori che attraversano la scena – si sradicherà. Poi “La tempesta” s’avventura in un viaggio doloroso all’interno dei sentimenti umani, aggirandosi tra il sopruso e il tradimento, il potere violato e l’inganno e i pentimenti, tra l’amore di due anime giovani e sensibili, d’opposti genitori, quasi nuovi Romeo e Giulietta (Fabio Barone e Maria Irene Minelli, che convincono appieno), sino alla compassione e al perdono che lo spirito dell’aria farà conoscere e accettare al mago Prospero, vecchio sovrano spodestato. Mago di piccola taglia, quasi senza importanza, una magia “rozza”, capace tuttavia di far nascere tempeste e di imprigionare gli spiriti della natura, chiuso nel suo desiderio di vendetta e per troppo tempo privo di quella spiritualità e di quella trascendenza che dovrebbero indurlo ad uscirne fuori.

“Omaggiare il teatro con i mezzi del teatro”, dice Alessandro Serra. E dice ancora: “La magia del teatro risiede proprio in questa possibilità unica e irripetibile di accedere alle dimensioni metafisiche attraverso la cialtroneria di quattro assi di legno, una compagnia, pochi oggetti e un mucchietto di costumi rattoppati”. E “La tempesta” diventa un variopinto gioco di teatro nel teatro, un viaggio dicevamo doloroso e comico al tempo stesso per quegli intermezzi che hanno i lazzi di Stefano (con la napolitaneità di Vincenzo Del Prete che si ritaglia un buon successo) e Trinculo (un godibilissimo Massimiliano Poli), che paiono usciti da un’altra commedia, con la complicità di altre fonti, un omaggio fatto da un capocomico e dai suoi attori al teatro stesso, con gli stessi mezzi di cui il teatro vive. Prospero è il mago pronto a divenire il metteur en scène, colui che dispone e dirige e guida, nella propria magia e nella propria successiva umanità. Marco Sgrosso ne fa un personaggio solido e dignitoso, eccellente nel delineare la forza della paternità come gli aspetti anche negativi, il suo potere su Caliban (Jared McNeill), anche con quelle amare frange di colonialismo d’altro tempo esposte nella schiavitù e nella distruzione di una lingua.

Serra, prima che si spenga il guizzo finale di Ariel, ci apre la parete di fondo e ci lascia intravedere gli attori (o sono ancora i personaggi?) alle prese con i loro costumi, quegli stessi costumi che prima, scendendo dall’alto, hanno unito il cielo e il palcoscenico: la certezza della vita del teatro, del suo universo, del suo essere chiamato a risollevare i tempi bui. Tra le piccole e le grandi magie.

Serra, prima che si spenga il guizzo finale di Ariel, ci apre la parete di fondo e ci lascia intravedere gli attori (o sono ancora i personaggi?) alle prese con i loro costumi, quegli stessi costumi che prima, scendendo dall’alto, hanno unito il cielo e il palcoscenico: la certezza della vita del teatro, del suo universo, del suo essere chiamato a risollevare i tempi bui. Tra le piccole e le grandi magie.

Elio Rabbione

Le foto dello spettacolo sono di Alessandro Serra; nell’ordine Maria Irene Minelli (Miranda) e Marco Sgrosso (Prospero); Chiara Michelini (Ariel); Jared McNeill (Caliban), Vincenzo del Prete (Stefano) e Massimiliano Poli (Trinculo); Jared Mc Neill (Caliban)

TORINO | MUSEI REALI | SALE CHIABLESE DAL 9 FEBBRAIO AL 26 GIUGNO 2022 LA MOSTRA VIVIAN MAIER. INEDITA

L’esposizione segue la tappa francese ospitata al Musée du Luxembourg e presenta oltre 250 immagini, molte delle quali inedite o rare, come quelle a colori, oltre a video Super 8 e oggetti personali della fotografa americana.

Una sezione è dedicata agli scatti, mai visti prima, realizzati durante il suo viaggio in Italia, in particolare a Torino e Genova.

A cura di Anne Morin

Dal 9 febbraio: una delle massime esponenti della cosiddetta street photography.

Fin dal titolo, Inedita, l’esposizione che giunge in Italia dopo una prima tappa al Musée du Luxembourg di Parigi (15 settembre 2021 – 16 gennaio 2022), si prefigge di raccontare aspetti sconosciuti o poco noti della misteriosa vicenda umana e artistica di Vivian Maier, approfondendo nuovi capitoli o proponendo lavori finora inediti, come la serie di scatti realizzati durante il suo viaggio in Italia, in particolare a Torino e Genova, nell’estate del 1959.

La mostra, curata da Anne Morin, è co-organizzata da diChroma e dalla Réunion des Musées Nationaux – Grand Palais, prodotta dalla Società Ares srl con i Musei Reali e il patrocinio del Comune di Torino, e sostenuta da Women In Motion, un progetto ideato da Kering per valorizzare il talento delle donne in campo artistico e culturale. L’esposizione presenta oltre 250 immagini, molte delle quali inedite o rare, come quelle a colori, scattate lungo tutto il corso della sua vita. A queste si aggiungono dieci filmati in formato Super 8, due audio con la sua voce e vari oggetti che le sono appartenuti come le sue macchine fotografiche Rolleiflex e Leica, e uno dei suoi cappelli.

“La mostra – dichiara Enrica Pagella, direttrice dei Musei Reali di Torino, propone una parte dell’opera ancora sconosciuta di Vivian Maier, universalmente apprezzata dopo il ritrovamento dei suoi archivi nel 2007, e indaga le origini della sua poetica, legata soprattutto alla sua tipica e ormai iconica osservazione street, un tema chiave oggi frequentato e condiviso anche tramite i social media da fotografi di diversa cultura ed estrazione. La strada come attualità e contemporaneità, e, accanto, l’itinerario privato di una donna alla ricerca della sua identità”.

“Vivian Maier – afferma Anne Morin – è una fotografa amatoriale che cercava nella fotografia uno spazio di libertà; benché il suo lavoro sia passato inosservato per tutto il corso della sua vita, si ritrova nella storia della fotografia a fianco dei più grandi maestri quali Robert Doisneau, Robert Frank o Helen Levitt”.

“Dopo Capa in color – ricorda Edoardo Accattino, amministratore Ares srl – proseguiamo la nostra collaborazione con i Musei Reali. Così come per Robert Capa, anche in questa mostra abbiamo voluto raccontare al pubblico gli aspetti meno noti di un grande fotografo. Con orgoglio apriamo la prima grande retrospettiva dedicata a una delle maggiori esponenti della street photography, attraverso un percorso che unisce fotografie, filmati e audio, strumenti complementari che permetteranno di scoprire un nuovo aspetto della produzione di Vivian Maier e la sua continua ricerca nello studio dell’immagine”.

Il percorso espositivo tocca i temi più caratteristici della sua cifra stilistica e si apre con la serie dei suoi autoritratti in cui il suo sguardo severo si riflette negli specchi, nelle vetrine e la sua lunga ombra invade l’obiettivo quasi come se volesse finalmente presentarsi al pubblico che non ha mai voluto o potuto incontrare.

Una sezione è dedicata agli scatti catturati tra le strade di New York e Chicago. Vivian Maier predilige i quartieri proletari delle città in cui ha vissuto. Instancabile, cammina per tutto il tessuto urbano popolato da persone anonime che davanti al suo obiettivo diventano protagoniste, anche per una sola frazione di secondo, e recitano inconsciamente un ruolo.

Le scene che diventano oggetto delle sue narrazioni sono spesso aneddoti, coincidenze, sviste della realtà, momenti della vita sociale a cui nessuno presta attenzione. Ognuna delle sue immagini si trova proprio nel luogo in cui l’ordinario fallisce, dove il reale scivola via e diventa straordinario.

Mentre cammina per la città, Vivian Maier a volte si sofferma su un volto. La maggior parte dei visi che scandiscono le sue passeggiate fotografiche sono quelli di persone che le assomigliano, che vivono ai margini del mondo illuminato dall’euforia del sogno americano. Parlano di povertà, lavori estenuanti, miseria e destini oscuri. Ognuno di questi ritratti, impassibile e austero, è colto frontalmente nel momento dello scatto. A essi fanno da contraltare quelli delle signore dell’alta borghesia, che reagiscono in modo offeso al palesarsi improvviso della fotografa.

Oltre ai ritratti, Vivian Maier si concentra sui gesti, redigendo un inventario degli atteggiamenti e delle posture delle persone fotografate che tradiscono un pensiero, una intenzione, ma che rivela la loro autentica identità. Le mani sono spesso le protagoniste di queste immagini perché raccontano, senza saperlo, la vita di coloro a cui appartengono.

Agli inizi degli anni sessanta si nota un cambiamento nel suo modo di fotografare. La sua relazione con il tempo sta cambiando, e il cinema sta già cominciando a insinuarsi e ad avere la precedenza sulla fotografia. Vivian Maier inizia a giocare con il movimento, creando sequenze cinetiche, come

se cercasse di trasportare le specificità del linguaggio cinematografico in quello della fotografia, creando delle vere e proprie sequenze di film.

Come naturale conseguenza, Vivian Maier inizia a girare con la sua cinepresa Super 8, documentando tutto quello che passava davanti ai suoi occhi, in modo frontale, senza artifici né montaggi.

Un importante capitolo della mostra è dedicato alle fotografie a colori. Se da un lato, i lavori in bianco e nero sono profondamente silenziosi, quelli a colori si presentano come uno spazio pieno di suoni, un luogo dove bisogna prima sentire per vedere. Questo concetto musicale di colore sembra riecheggiare nello spazio urbano, come il blues che scorre per le strade di Chicago e, in particolare, nei quartieri popolari frequentati da Maier.

Non poteva mancare una sezione dedicata al tema dell’infanzia che ha accompagnato Vivian Maier per tutto il corso della vita. A causa della sua vicinanza ai bambini per così tanti anni, era in grado di vedere il mondo con una capacità unica. Come governante e bambinaia per quasi quarant’anni, Maier ha preso parte alla vita dei bambini a lei affidati, documentando i volti, le emozioni, le espressioni, le smorfie, gli sguardi, così come i giochi, la fantasia e tutto il resto che abita la vita di un bambino.

Catalogo Skira

Vivian Maier. Note biografiche

Nata a New York da madre francese e padre austriaco, Vivian Maier (1926-2009) trascorre la maggior parte della sua giovinezza in Francia, dove comincia a scattare le prime fotografie utilizzando una modesta Kodak Brownie. Nel 1951 torna a vivere negli Stati Uniti e inizia a lavorare come tata per diverse famiglie. Una professione che manterrà per tutta la vita e che, a causa dell’instabilità economica e abitativa, condizionerà alcune scelte importanti della sua produzione fotografica. Fotografa per vocazione, Vivian non esce mai di casa senza la macchina fotografica al collo e scatta compulsivamente con la sua Rolleiflex accumulando una quantità di rullini così numerosa da non riuscire a svilupparli tutti.

Tra la fine degli anni novanta e i primi anni del nuovo millennio, cercando di sopravvivere, senza fissa dimora e in gravi difficoltà economiche, Vivian vede i suoi negativi andare all’asta a causa di un mancato pagamento alla compagnia dove li aveva immagazzinati. Parte del materiale viene acquistato nel 2007 da John Maloof, un agente immobiliare, che, affascinato da questa misteriosa fotografa, inizia a cercare i suoi lavori dando vita a un archivio di oltre 120.000 negativi. Un vero e proprio tesoro che ha permesso al grande pubblico di scoprire in seguito la sua affascinante vicenda.

Torino, 8 febbraio 2022

VIVIAN MAIER. INEDITA

Torino, Musei Reali | Sale Chiablese (piazza san Giovanni 2)

9 febbraio – 26 giugno 2022

Orari:

dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00

sabato e domenica dalle 10.00 alle 21.00

(ultimo ingresso un’ora prima della chiusura)

Biglietti:

Intero: € 15,00

Ridotto: € 12,00

over 65, insegnanti, ragazzi tra 18 e 25 anni, gruppi, giornalisti non accreditati

Ridotto ragazzi: € 6,00

ragazzi tra 12 e 17 anni compiuti

Pacchetto famiglia:

fino a due adulti € 12,00 cad. e ogni ragazzo tra 12 e i 17 anni € 6,00 cad.

Gratuito:

possessori dell’Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta, Torino+Piemonte card, bambini da 0 a 11 anni, persone con disabilità, dipendenti MiC, giornalisti in servizio previa richiesta di accredito all’indirizzo info@vivianmaier.it

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria

Vanessa Montfort “La donna senza nome” -Feltrinelli- euro 20,00

Questa volta la scrittrice spagnola 46enne narra la vicenda romanzata di una frode letteraria del secolo scorso, «..forse la più grande frode della storia della letteratura universale, non solo spagnola».

Gregorio Martínez Serra, considerato il padre letterario del modernismo spagnolo e autore di famose opere teatrali di inizio Novecento, non le avrebbe scritte lui. Sarebbe stata invece la moglie María de la Lejárraga.

Vanessa Montfort imbastisce un corposo romanzo lungo 600 pagine -oscillante tra feuilleton e affresco storico- diviso su due piani temporali.

C’è la storia vera di un legame d’amore; quello che ha unito Maria e Gregorio, il loro connubio teatrale è all’origine di alcune delle più importanti opere spagnole.

Poi la scrittrice si avvale di un escamotage, la finzione letteraria che le permette di portare a galla una verità sommersa. Lo fa inventando le ricerche e le indagini di una regista teatrale, Noelia Cid, che nel 2018 deve portare in scena per la prima volta un’opera perduta del secolo scorso, “Sortilegio”, tragedia attribuita al drammaturgo Gregorio Martínez Serra. Chi è il vero autore?

La storia che la Montfort ricostruisce è per lo più vera, e annovera personaggi realmente esistiti. Un romanzo denso di atmosfere, che ci immerge nella Parigi di inizio Novecento, della Belle Époque con i suoi fermenti culturali e il primo Moulin Rouge; la Madrid letteraria degli anni Venti e l’esilio durante la guerra civile spagnola. Poi la tragedia del Titanic e delle due guerre mondiali, e tanto altro ancora, compresi gli anni d’oro di Hollywood. Nel corso della sua vita Gregorio Martínez Serra raccolse un successo dopo l’altro e venne a contatto con i personaggi più importanti della sua epoca.

La storia che la Montfort ricostruisce è per lo più vera, e annovera personaggi realmente esistiti. Un romanzo denso di atmosfere, che ci immerge nella Parigi di inizio Novecento, della Belle Époque con i suoi fermenti culturali e il primo Moulin Rouge; la Madrid letteraria degli anni Venti e l’esilio durante la guerra civile spagnola. Poi la tragedia del Titanic e delle due guerre mondiali, e tanto altro ancora, compresi gli anni d’oro di Hollywood. Nel corso della sua vita Gregorio Martínez Serra raccolse un successo dopo l’altro e venne a contatto con i personaggi più importanti della sua epoca.

Ma centrale è l’indagine che si dipana strada facendo e mette in primo piano un personaggio poliedrico come quello di Maria de la Lejárraga, morta a 100 anni a Buenos Aires nel 1974. Un secolo di vita in cui è stata maestra, moglie, scrittrice, drammaturga, politica (deputata nella Spagna pre-franchista e poi esiliata), femminista, scopritrice di talenti.

Il suo legame con Gregorio è stato una storia d’amore, lei era quella forte che lo proteggeva come un figlio e gli perdonava tutto; ma ci fu anche il tradimento, sentimentale e professionale. Lui aveva una relazione con l’attrice Catalina Bárcena che gli diede una figlia. Maria lo scoprì, lo lasciò, ma non divorziò mai e si firmò fino all’ultimo María Martínez Serra.

Si è sempre pensato che al massimo avesse solo collaborato alla stesura delle opere del marito.

Invece Vanessa Montfort ha scavato a fondo e scoperto che lui avrebbe scritto ben poco, mentre il genio creativo sarebbe stata Maria. Tant’è che dopo la fine della loro convivenza Gregorio le scrisse continuamente scongiurandola di continuare a scrivere visto che lui non aveva nuovi testi.

Una tesi sostenuta anche da altre autorevoli studiose. Lui fu un punto di riferimento innegabile per il teatro, innovatore nella produzione e nella regia; ma la voce delle sue opere, per lo più, era quella di Maria.

Resta la domanda: come è stato possibile che una donna di tale tempra sia rimasta volutamente nel cono d’ombra del marito e fino all’ultimo non abbia mai pensato di rivendicare la paternità dei suoi scritti, lasciando a Gregorio tutta la gloria?

Emuna Elon “La casa sull’acqua” -Guanda- euro 18,00

Emuna Elon è nata a Gerusalemme, è cresciuta tra Israele e New York, ed è docente di letteratura ebraica, editorialista e consigliera del primo ministro israeliano per quanto concerne la condizione femminile.

“La casa sull’acqua” è il suo primo romanzo pubblicato in Italia, e ci viene da augurarci che altri seguano.

La storia che racconta è densa, emozionante e fa riflettere su cosa significhi essere dei sopravvissuti.

Protagonista è Yoel Blum, romanziere di successo, esponente della nuova letteratura ebraica, conosciuto a livello internazionale. Marito, padre e nonno -a volte distaccato affettivamente- uomo realizzato anche se con qualche ossessione, manie, e vuoto nell’anima.

Protagonista è Yoel Blum, romanziere di successo, esponente della nuova letteratura ebraica, conosciuto a livello internazionale. Marito, padre e nonno -a volte distaccato affettivamente- uomo realizzato anche se con qualche ossessione, manie, e vuoto nell’anima.

Per la prima volta il tour promozionale lo porta ad Amsterdam, invitato dal suo editore olandese. Yoel arriva con la moglie Bat-Ami, per un ciclo di conferenze. Durante la visita al Museo Ebraico… la folgorazione e l’innesco della storia. Nelle immagini di un filmato di archivio riconosce il padre Eddy -poi morto in un campo di concentramento- e sua madre Sonia, giovanissima con in braccio un bambino biondo…..che non è lui.

Angoscia, dubbi, mistero e un passato di cui non sa nulla, tutto da ricostruire.

Sapeva di essere nato all’ospedale ebraico di Amsterdam, ma poi era cresciuto in Israele con la sorella Nettie e la madre che gli aveva fatto promettere di non tornare mai più in Olanda. Aveva tenuto a mente le parole di Sonia «Ricordati Yoel e non dimenticare: hai una madre, una sorella e hai te stesso. Tutto qui. Il resto non conta».

Ora invece il paese in cui è nato lo chiama con tutta la forza della Storia e della sofferenza dell’Olocausto, al quale è scampato.

Ritorna ad Amsterdam, poco dopo e senza moglie, deciso a indagare il passato e scrivere il libro che lo attende da sempre, quello decisivo, il capolavoro: la storia della sua famiglia e la tragedia del suo popolo. Alloggia in un alberghetto modesto che si affaccia sul quartiere ebraico dove vivevano i Blum. Ingannati dalla finta gentilezza con cui erano stati invitati a iscriversi all’anagrafe cittadina come ebrei e a cucirsi addosso la stella della condanna.

Yoel, giorno dopo giorno percorre le strade. Immagina la casa in cui la giovane Sonia aveva supplicato il marito di nascondersi; e lui ingenuamente aveva risposto «Mi prendono perché sono un medico. Hanno bisogno di medici. Non mi faranno del male». Invece Eddy non tornerà mai più e lei si ritroverà sola con due bambini, in cerca di salvezza.

Emuna Elon ci guida nei meandri della storia, fa rivivere al suo protagonista le tragiche atmosfere del passato: quando si pensava che in Olanda non sarebbe successo quello di cui arrivavano echi dalla Germania.

Invece la storia si è compiuta in tutto il suo orrore e Yoel ricostruisce i rapporti della madre con l’amica Bett, con la dubbia figura del banchiere ebreo de Lange che, anziché aiutare la gente del ghetto, sembra aver deciso la sorte dei suoi simili senza possibilità di appello.

Soprattutto, aiutato anche dalle rivelazioni della sorella e da incontri che fa ad Amsterdam – importante quello con Raphael, uno dei tanti bambini che erano stati nascosti presso famiglie cristiane- ricompone il puzzle complesso grazie al quale riuscirà a conoscere la verità su se stesso.

Laura Pezzino “A New York con Patti Smith. La sciamana del Chelsea Hotel”

-Giulio Perrone Editore- euro 15,00

Laura Pezzino è una giovane giornalista decisamente brava e si occupa principalmente di letteratura; interessantissime sono le sue interviste ai principali scrittori contemporanei, non solo italiani. Preparata, multilingue, ci regala preziosi articoli, soprattutto per chi ama leggere e vuol saperne di più sui suoi autori preferiti.

Laura Pezzino è una giovane giornalista decisamente brava e si occupa principalmente di letteratura; interessantissime sono le sue interviste ai principali scrittori contemporanei, non solo italiani. Preparata, multilingue, ci regala preziosi articoli, soprattutto per chi ama leggere e vuol saperne di più sui suoi autori preferiti.

In questo libro -che è una sorta di geo biografia- insegue Patti Smith nei luoghi newyorkesi che ne hanno segnato maggiormente il cammino umano e artistico. Ci guida alla scoperta della Big Apple come era ai tempi in cui la mitica cantante vi mise piede.

Ci appassioniamo a lei giovanissima e senza un soldo che dal New Jersey plana nella città piena di fervore artistico e culturale; sono gli anni Sessanta degli hippies e di una pletora di artisti in erba, alcuni dei quali sfonderanno per diventare veri e propri miti…un esempio? David Bowie.

Laura Pezzino ha una sensibilità tutta particolare nei confronti di questa artista che ha sempre amato la poesia e che non immaginava di diventare una delle cantautrici più talentuose e celebri del XX secolo, ancora adesso sulla breccia a 75 anni.

Nel racconto della giornalista scopriamo l’amore della rockstar per i libri, la lettura e le poesie, trasmessole dalla madre. E non è un caso che Patti Smith abbia lavorato spesso nelle librerie, templi adattissimi a lei.

Poi, tra le altre cose, c’è l’incontro con il geniale e tormentato Robert Mapplethorpe, di cui divenne amante, musa, compagna per un tratto di vita. Tra i due ci fu un sodalizio artistico indissolubile: vissero in stanze minuscole, sempre alle prese con la penuria di soldi, lavoravano sul letto disfatto e pieno di disordine, intrecciavano amuleti. Lui creava le sue installazioni, lei scriveva e componeva. Questo anche quando l’amore era ormai finito.

La Pezzino insegue Patti Smith anche negli anni che scivolano nei Settanta e in una serie di incontri giusti al momento giusto, l’ingresso in mondi destinati a entrare nel mito e nella storia. Come quelli nella Factory di Andy Warhol, Lou Reed, Allen Ginsberg, Jim Carroll ed altri artisti che molto avevano da esprimere.

Tantissime sono le suggestioni in questa ricostruzione della vita, delle svolte, dei topos newyorkesi: primo fra tutti il Chelsea Hotel, uno dei più iconici di New York, che ospitò nomi sacri dell’arte e della cultura.

Altra dote interessante di queste 150 pagine è l’abilità e la piacevole leggerezza con cui Laura Pezzino alterna ricordi personali della sua esperienza entusiasmante nella Grande Mela alla road map della vita di Patti Smith.

Sherill Tippins “Chelsea Hotel. Viaggio nel palazzo dei sogni” – EDT- euro 23,00

Questo libro non è recente, è del 2014, però è una pietra miliare nella ricostruzione degli anni d’oro dell’iconico Chelsea Hotel. E’ la storia di un edificio e soprattutto dei leggendari personaggi che abitarono nelle sue stanze.

Questo libro non è recente, è del 2014, però è una pietra miliare nella ricostruzione degli anni d’oro dell’iconico Chelsea Hotel. E’ la storia di un edificio e soprattutto dei leggendari personaggi che abitarono nelle sue stanze.

Un edificio di 12 piani in mattoni rossi e finestre a bow window, situato al 222 della 23esima Ovest, nell’area di Chelsea, a Manhattan.

Fu costruito a fine Ottocento, nel 1884 aprì le sue porte e nelle intenzioni del fondatore doveva essere un progetto cooperativistico secondo le teorie socialiste di Charles Fourier: un esperimento di vita comunitaria che coinvolgesse più nuclei familiari di estrazioni sociali diverse.

L’idea di fondo era quella di farli convivere in un amalgama armonioso in cui tutti dovevano sentirsi a casa, accettati e rispettati pur nelle loro diversità. Soprattutto gli artisti che avrebbero dovuto vivere come in una comunità, condividendo cucina e spazi comuni dedicati per sentirsi una grande famiglia.

Una sorta di isola bohémien nel cuore della Big Apple, una delle città più capitalistiche del mondo.

Poi fu trasformato in hotel e abitato per lo più da artisti destinati a diventare grandi e famosi.

Furono davvero tantissimi…a partire dagli scrittori Mark Twain, Dylan Thomas, William Burroughs, Gregori Corso, e ancora…Arthur Miller e Tennessee Williams. Tra i musicisti transitati nelle stanze del Chelsea Leonard Choen, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Joni Mitchell, Patti Smith, Bob Dylan e tanti altri; come pure registi della caratura di Kubrick, Milos Forman, e poi pittori, musicisti e intere generazioni di menti creative.

La giornalista e scrittrice americana Sherill Tippins ha compiuto una mastodontica ricerca, accurata e approfondita, grazie alla quale ha ricostruito la vita degli anni gloriosi del Chelsea e, come derivato imprescindibile, quella di chi in quelle stanze ha creato arte, sogni. Ma anche autodistruzione, libertà al limite del borderline, uso di droghe varie, assortite e pericolose. Tra le sue pareti si sono abbattute inibizioni, consumati amori, ossessioni e incubi, tonnellate di genio e creatività nei più svariati campi.

Ma spesso si è anche infranto il sogno di poter cambiare il mondo attraverso l’arte, si sono sfiorati emarginazione, alienazione e nichilismo. Si giustificava l’autodistruzione con lo stereotipo dell’artista folle. Genio e follia ai massimi livelli.

Nel 2011 l’edificio è stato comprato da una importante società immobiliare newyorkese, ma a noi piace rivedere i suoi tempi dorati e immaginarci la grande Isadora Duncan che danzava per gli amici durante le feste.

GLI APPUNTAMENTI MUSICALI DELLA SETTIMANA

Martedì. Al Magazzino di Gilgamesh si esibiscono gli Altieri &Friends. All’Otium Pea suona il quintetto Rhythm and Bones.Al Jazz Club è di scena il duo Landscape.

Mercoledì. Sempre al Jazz Club suona l’armonicista Eros Fine Harp. Al Magazzino sul Po si esibisce il cantautore Pietro Berselli preceduto da Davide Rosolini.

Giovedì. Al Blah Blah sono di scena i Cibo e gli Actionmen. Al Jazz Club suona il quartetto del chitarrista Max Gallo. Al Teatro Colosseo si esibiscono I Musici di Francesco Guccini:Vince Tempera , Pier Luigi Mingotti, Juan Carlos “Flaco” Mondini e Antonio Marangolo. Al Cafè Neruda suonano gli Harlem Swing Society mentre al Dash sono di scena i Melty Groove.

Venerdì. Al Jazz Club il trio acustico di Marco Betti rende omaggio alla figura del sassofonista Joe Henderson (il giorno successivo nello stesso luogo in versione elettrica).Al Blah Blah sono di scena i Bachi da Pietra. Al Molo di Lilith tributo a Django Reinhardt da parte del trio di Marco Parodi. Al Folk Club è di scena Tres Mundos ovvero Carlos “El Tero” Bruschini ,Roberto Taufic e Fausto Beccalossi. Al Magazzino sul Po si esibisce Federico Sirianni. All’Arteficio sono di scena Ruàn, Casalis, Niccolò Piccini e Ondivaghi. All’Off Topic si esibisce Scarda.

Sabato. Al Capolinea 8 suona il quartetto dell’organista Hammond Enrico Perelli. Al Teatro Colosseo Elio canta e recita Jannacci nello spettacolo “Ci vuole orecchio”. All’Arteficio serata blues con Al B & The Bad Guys. Al Teatro Sociale di Pinerolo gli Africa United festeggiano i loro 40 anni di attività. Al Folk Club sono di scena il chitarrista Jordi Flores e la cantante Mercedes Cortès. Al Circolo della Musica di Rivoli Rodrigo D’Erasmo e Roberto Angelini , rendono omaggio alla memoria di Nick Drake. Allo Ziggy suonano Ambusur e Procioney Rock Band .

Domenica. Al Blah Blah si esibisce Lorenzo Valdambrini.

Pier Luigi Fuggetta