TORINO TRA LE RIGHE

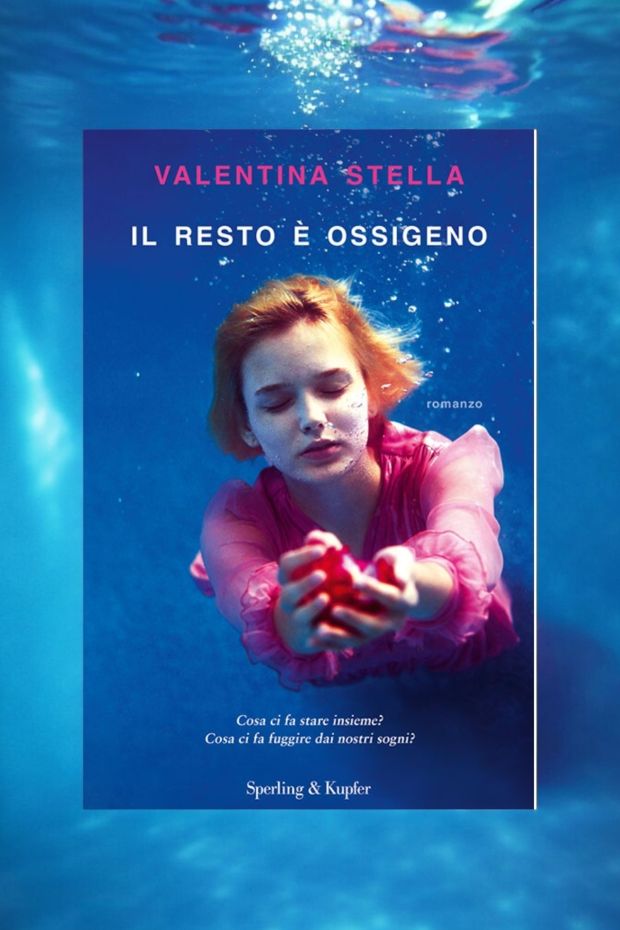

È ciò che accade in “Il resto è ossigeno”, il romanzo d’esordio di Valentina Stella, autrice torinese che dopo una laurea in Economia e un lungo percorso nel marketing ha scelto – nel 2012 – il salto più coraggioso: lasciare il lavoro da dipendente per dedicarsi alla scrittura. Una svolta che l’ha portata a pubblicare con Zandegù la sua prima raccolta di racconti, Se mi lascia non vale, e a esordire nel romanzo con Sperling & Kupfer nel 2016. Da anni racconta frammenti di vita e sensibilità sul suo blog Bellezza Rara e in riviste letterarie come Carie e Rivista Inutile.

“Non torno più a casa. Ho bisogno di stare da solo. Abbraccia Giulia, ti prego.”

Sara precipita nell’abisso, scoprendo che spesso l’immaginazione del dolore è peggiore della realtà stessa. Mette in discussione tutto: il proprio ruolo di moglie, di madre, di donna. E, nella ferita, trova una verità sorprendente e liberatoria: non ha mai davvero amato Arturo, e non è mai troppo tardi per imparare ad amare sé stessa, per prima.

È tutto ciò che alimenta l’amore: interessi condivisi, gesti gentili, il sapere ancora sorprendere, i viaggi, la cura, la tenerezza.

Piccoli respiri che, nel corso degli anni, mantengono viva una relazione.