Rubrica settimanale a cura di Laura Goria

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria

Raynor Winn “Il sentiero del sale” -Feltrinelli- euro 19,00

Il destino si accanisce, con la sua artiglieria più pesante, sulla coppia protagonista di questa storia vera; vissuta e scritta da Raynor Winn, che oggi vive in Cornovaglia con il marito Moth. Insieme hanno percorso la lunga costa sudoccidentale della Gran Bretagna: a piedi, camminando per intere giornate, dormendo in tenda sotto il cielo asciutto o scrosciante, su spiagge esposte alle tempeste e alle maree.

Raynor e Moth sono una coppia consolidatissima e unita; cresciuti insieme, respirano uno grazie all’altro, sono indivisibili, anche di fronte al disastro. Per ingenuità e fiducia mal riposta in quello che riteneva un amico, Moth ha fatto investimenti sbagliati che l’hanno rovinato. Lui e la moglie si ritrovano in tribunale a difendersi da soli, senza possibilità di ottenere giustizia.

Raynor e Moth sono una coppia consolidatissima e unita; cresciuti insieme, respirano uno grazie all’altro, sono indivisibili, anche di fronte al disastro. Per ingenuità e fiducia mal riposta in quello che riteneva un amico, Moth ha fatto investimenti sbagliati che l’hanno rovinato. Lui e la moglie si ritrovano in tribunale a difendersi da soli, senza possibilità di ottenere giustizia.

Hanno perso tutto. I risparmi di una vita e soprattutto la fattoria nel Galles, che avevano ristrutturato insieme, dove avevano vissuto per 32 anni e cresciuto due figli. Era la loro unica fonte di sostentamento, con gli animali e gli ospiti paganti. Adesso è stata pignorata e si ritrovano sul lastrico, costretti ad andarsene nel giro di pochi giorni, senza i soldi per sopravvivere, né un tetto sulla testa. Ma la disgrazia non finisce qui.

Moth da tempo è dolorante e bloccato nei movimenti; dopo una via Crucis attraverso svariate diagnosi, c’è il verdetto dell’ultimo luminare consultato, ed è nefasto. Una sentenza di morte, lenta ma inappellabile perché gli viene diagnosticata una rara malattia degenerativa dell’encefalo che l’avrebbe distrutto poco a poco nel corpo, nella mente e infine fatto morire soffocato. Nessuna cura possibile, solo l’attesa infernale.

Il mondo crolla addosso ai due «Quella non era la vita di Moth; era la nostra vita. Noi eravamo uno, eravamo fusi, intrecciati l’uno nelle molecole dell’altro….esisteva solo la nostra vita» scrive Raynar.

Ed è così che decidono di avventurarsi verso un futuro incerto, zaino in spalla con lo stretto necessario e più leggero possibile, un budget di 10 sterline al giorno, una tenda e gambe in spalla per 1.013 chilometri lungo il South West Coast Path, il sentiero che si snoda lungo la costa occidentale della Perfida Albione. Da Minehead nel Somerset fino a Pole nel Dorset, attraverso Devon e Cornovaglia passando per l’estremità di Last end.

Il romanzo racconta questa loro seconda vita. Alle prese con fame, sete, una manciata di soldi, la vita all’aperto e dormire sotto il cielo, a difendersi dalla violenza della natura ma anche fondendosi con essa che sa regalare paesaggi e situazioni di una bellezza struggente. Loro due soli alla volta di un destino incerto e senza programmi. Un peregrinare che ha il profumo del riscatto, viaggio salvifico e lei che si sente comunque a casa perché era Moth la sua dimora. Ovunque andassero la natura del loro legame era più intatta che mai.

Nita Prose “La cameriera” -La nave di Teseo- euro 21,00

E’ un esordio riuscitissimo quello della canadese Nita Prose, 49enne che da anni è editor per Simon & Schuster (di cui è anche vicepresidente) ed ha lavorato con importanti autori. Vive a Toronto ed ora è passata dall’altra parte scrivendo il suo primo romanzo, subito catapultato in vetta alle classifiche dei best seller del “New York Times” e del “Toronto Star”.

E’ un esordio riuscitissimo quello della canadese Nita Prose, 49enne che da anni è editor per Simon & Schuster (di cui è anche vicepresidente) ed ha lavorato con importanti autori. Vive a Toronto ed ora è passata dall’altra parte scrivendo il suo primo romanzo, subito catapultato in vetta alle classifiche dei best seller del “New York Times” e del “Toronto Star”.

“La cameriera” è in corso di traduzione in più di 35 paesi e diventerà anche un film interpretato da Florence Pugh (la bravissima interprete di Amy nel film “Piccole donne” di Greta Gerwig).

Il romanzo è in parte un mistery vecchio stampo con un’atmosfera gialla alla Agatha Christie, sapientemente miscelato ad una sorta di storia “Feel good” e un’antieroina che, da apparente perdente, finisce per vincere.

Protagonista-narratrice è la 25enne Molly, cameriera ai piani del Regency Grand Hotel di New York. Caschetto nero, gran lavoratrice, un po’ ingenua e truffata da un ex fidanzato. E’ maniaca di pulizia ed ordine, perfetta per il lavoro che svolge. Legata alla nonna che l’ha cresciuta ed educata, morta da poco, al ricordo della quale ricorre continuamente quando è in difficoltà.

Una mattina trova morto nel letto della sua suite il miliardario signor Blake. E’ il marito di Giselle, altra ospite dell’hotel con la quale ha fatto amicizia, tanto che la signora vuole solo lei.

Possiamo dire che sotto una certa luce quello della house keeping è un ruolo che ha parecchio in comune con l’investigare.

Noi non conosciamo gli angeli che ci rifanno il letto e il bagno; ma loro sanno moltissimo di noi. Quando mettono ordine nelle stanze di hotel e raccolgono brandelli di caos e bagagli semi aperti, riescono a interpretarlo, scoprendo cose anche segrete degli ospiti.

All’autrice l’idea della trama è scattata quando in un hotel londinese ha spaventato senza volerlo la cameriera che stava rassettando la sua stanza. In quel frangente si è resa conto di quanto fosse intimo e invisibile il lavoro di quella donna, e da lì ha iniziato a dare voce alla protagonista.

Molly è diventata amica e confidente della moglie del morto, sa che era un arido prepotente e che trattava malissimo la consorte. I primi sospetti cadono proprio su Molly che, per difendersi dall’accusa, finisce per rivelarsi un’investigatrice acuta nel notare anche i minimi dettagli, anche se non sempre riesce ad interpretarli in modo corretto ed è un po’ maldestra. Ma sarà lei a guidare noi lettori verso la soluzione del misfatto.

Eshkol Nevo “Le vie dell’ Eden” -Neri Pozza- euro 18,00

Sono tre storie di media lunghezza, solo apparentemente indipendenti tra loro, perché il collegamento lo rintracciamo man mano che scorrono le pagine.

Sono tre storie di media lunghezza, solo apparentemente indipendenti tra loro, perché il collegamento lo rintracciamo man mano che scorrono le pagine.

Sono tre confessioni avvolte da un clima emotivo che le accomuna. Tre memorie difensive per fare luce su delitti diversi: un omicidio, un’accusa di molestie sessuali e una sparizione che fa pensare a un suicidio o a un delitto. Il loro principale trait d’union è il sottofondo generale di ben calibrate dosi di ambiguità e reticenza.

Protagonisti delle vicende sono persone comuni, due uomini e una donna -Omri, Ahser ed Heli- alle prese con figli, divorzi, delusioni, tradimenti, lavoro e la ricerca di una sorta di Eden nel quale rifugiarsi. Invece le loro vite finiscono nel vortice della bufera.

Il musicista Omri è coinvolto nel caso di uno strano incidente che ha provocato la morte di un giovane turista israeliano. L’aveva incontrato in Bolivia; si chiamava Ronen ed era in viaggio di nozze con Mor, donna la cui vita s’intreccia pericolosamente a quella di Omri .

Il dottor Asher Caro è un primario che rischia di perdere tutto, a partire dalla carriera, per aver sfiorato per sbaglio il seno della giovane specializzanda Liat. E forse più che un impulso irrefrenabile si tratta di un forte senso di protezione ….tutto da dimostrare.

Infine Heli si avventura con il marito Ofer nella solita passeggiata, poi lui entra in un frutteto e non ne esce più. Così lei precipita nell’occhio del ciclone delle ricerche e dei sospetti: la sua vita coniugale viene messa a ferro e fuoco e qualcosa verrà alla luce.

Tre storie e tre protagonisti che per difendersi sono costretti a scandagliare le loro vite, mettersi completamente a nudo, ripercorrere sentimenti, affetti, litigi, incomprensioni, segreti e non detti.

Al centro ci sono i complessi rapporti umani. Sotteso a queste vicende è il disperato affanno di dire una volta per tutte la verità, come si sono svolti i fatti. Ma quanto sono attendibili le versioni di chi sta per vedere naufragare la propria vita?

Il 51enne scrittore israeliano – nipote dell’ex Primo ministro Levi Heshkol (dopo Ben Gurion e prima di Golda Meir) considerato uno dei padri fondatori dello Stato d’Israele- si riconferma abilissimo nell’infilarsi nelle menti dei personaggi; instilla nel lettore il dubbio, portandolo a chiedersi se il personaggio stia dicendo il vero oppure manipoli i fatti di fronte alla prospettiva di perdere tutto.

Arianna Farinelli “Gli ultimi americani” -Mondadori- euro 18,50

La scrittrice, nata a Roma nel 1975 e trasferitasi negli Usa nel 2001, in questo romanzo porta a galla contraddizioni e difetti della leggendaria New York; quella che nell’immaginario collettivo sembra il centro di un mondo affascinante, mentre sotto la superficie si annidano anche parecchie incongruenze.

La scrittrice, nata a Roma nel 1975 e trasferitasi negli Usa nel 2001, in questo romanzo porta a galla contraddizioni e difetti della leggendaria New York; quella che nell’immaginario collettivo sembra il centro di un mondo affascinante, mentre sotto la superficie si annidano anche parecchie incongruenze.

Protagonisti della storia sono Alma, aspirante scrittrice che collabora con un quotidiano italiano, uno scrittore che è figlio di un ricco uomo d’affari colombiano che ha chiesto asilo politico in America e sua moglie Lola, immigrata clandestina dalla Colombia.

I fatti si svolgono a New York, ma arrivano da un passato lontano, che risale ai paesi di origine dei personaggi.

Alma è scappata da un quartiere povero e difficile della periferia romana; da anni si è trasferita negli Stati Uniti, è divorziata ed alquanto insicura. Una sera, nel corso di un reading, conosce lo scrittore diventato famoso, che è in compagnia della moglie Lola. E’ l’avvio di un triangolo attraverso il quale ci conduce la scrittrice in modo coinvolgente.

Lo scrittore e Lola sono cresciuti insieme nell’azienda colombiana del padre di lui, ricco possidente ben introdotto nella politica del paese. La madre, donna instabile e fragile, invece ha origine tedesche ed è figlia di un nostalgico del regime nazista che rimpiange la Germania di Hitler e disprezza il paese che lo ospita. Lo scrittore è figlio unico, cresciuto nella ricchezza e nel lusso della fazenda paterna dove la madre di Lola svolgeva la mansione di governante.

Da amici d’infanzia, lo scrittore e Lola -che alla notevole bellezza unisce forza interiore, indipendenza e una mente particolarmente vivace- crescendo si trasformano in innamorati. Poi le loro vite si erano separate, ma non si erano dimenticati l’uno dell’altra e del loro legame profondo.

Anni dopo si erano ritrovati a New York, dove lui, rifugiato politico, era diventato scrittore di successo e fama. Lola invece è un’immigrata clandestina.

Il legame che si sviluppa non è solo quello tra Alma e lo scrittore che diventano amanti occasionali, ma anche quello tra l’italiana e Lola.

Due donne diverse con background differenti, ma entrambe approdate e ancorate a New York. In comune hanno un passato permeato di violenza: Alma quello in un quartiere difficile, per Lola invece una Colombia travagliata.

Tra di loro l’alchimia nasce spontanea e, nonostante condividano lo stesso uomo, si riconoscono in parte anime affini. Si intendono profondamente e vanno avanti insieme, ben oltre il rapporto che le lega allo scrittore. Sullo sfondo c’è la strenua ricerca di un luogo da eleggere meta finale, cercando di superare traumi e dolori del passato.

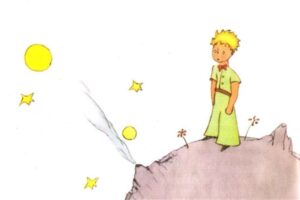

Nelle sale espositive a due passi dal Louvre, À la rencontre du petit prince celebra uno dei più grandi capolavori della letteratura mondiale, probabilmente l’opera più tradotta dopo la Bibbia tanto da contare edizioni in oltre cinquecento lingue e dialetti differenti. Una mostra composta da oltre seicento pezzi (acquerelli, schizzi e disegni, anche inediti, oltre a fotografie, poesie, ritagli di giornale, estratti delle corrispondenze) che raccontano le tante sfaccettature di Antoine de Saint-Exupéry che fu scrittore e poeta, aviatore e filosofo, esploratore e giornalista sempre animato da un profondo ideale umanista. “È una follia odiare tutte le rose perché una spina ti ha punto, abbandonare tutti i sogni perché uno di loro non si è realizzato, rinunciare a tutti i tentativi perché uno è fallito. È una follia condannare tutte le amicizie perché una ti ha tradito, non credere in nessun amore solo perché uno di loro è stato infedele, buttate via tutte le possibilità di essere felici solo perché qualcosa non è andato per il verso giusto. Ci sarà sempre un’altra opportunità, un’altra amicizia, un altro amore, una nuova forza. Per ogni fine c’è un nuovo inizio“. Una frase che condensa il messaggio contenuto nell’opera più famosa di Saint-Exupéry, pubblicata il 6 aprile 1943 da Reynal e Hitchcock in inglese, e solo tre anni dopo in Francia. Antoine Jean Baptiste Marie Roger de Saint-Exupéry era nato a Lione il 29 giugno del 1900 in una famiglia di antiche radici nobiliari ( uno dei suoi antenati aveva combattuto con gli americani a Yorktown, la battaglia che decise l’esito della Guerra di Indipendenza americana). Aviatore e scrittore francese, guardava all’avventura e al pericolo con gli occhi del poeta e, come si può leggere nelle pagine de Il Piccolo Principe, anche con quelli di un bambino. Di grande impatto emotivo sono i racconti dedicati ai voli aerei, tra i quali Volo di notte, L’aviatore e Terra degli uomini. Durante la seconda guerra mondiale si arruolò nell’aeronautica militare francese e dopo l’armistizio nelle Forces aériennes françaises libres, schierate al fianco degli Alleati contro i nazisti. Il libro Lettera al Generale X e il senso della guerra, pubblicato nel 2014, propone una raccolta di lettere e brani (alcuni inediti in Italia) di Saint-Exupéry, dove si possono leggere anche le ultime commoventi parole scritte all’amico Pierre Dalloz in una breve missiva che non fu mai spedita , datata 30 luglio 1944, il giorno antecedente il suo abbattimento mentre era in volo sul mar Mediterraneo. Queste pagine rappresentano di fatto il testamento spirituale e artistico di uno dei più straordinari personaggi del Novecento, dove Saint-

Nelle sale espositive a due passi dal Louvre, À la rencontre du petit prince celebra uno dei più grandi capolavori della letteratura mondiale, probabilmente l’opera più tradotta dopo la Bibbia tanto da contare edizioni in oltre cinquecento lingue e dialetti differenti. Una mostra composta da oltre seicento pezzi (acquerelli, schizzi e disegni, anche inediti, oltre a fotografie, poesie, ritagli di giornale, estratti delle corrispondenze) che raccontano le tante sfaccettature di Antoine de Saint-Exupéry che fu scrittore e poeta, aviatore e filosofo, esploratore e giornalista sempre animato da un profondo ideale umanista. “È una follia odiare tutte le rose perché una spina ti ha punto, abbandonare tutti i sogni perché uno di loro non si è realizzato, rinunciare a tutti i tentativi perché uno è fallito. È una follia condannare tutte le amicizie perché una ti ha tradito, non credere in nessun amore solo perché uno di loro è stato infedele, buttate via tutte le possibilità di essere felici solo perché qualcosa non è andato per il verso giusto. Ci sarà sempre un’altra opportunità, un’altra amicizia, un altro amore, una nuova forza. Per ogni fine c’è un nuovo inizio“. Una frase che condensa il messaggio contenuto nell’opera più famosa di Saint-Exupéry, pubblicata il 6 aprile 1943 da Reynal e Hitchcock in inglese, e solo tre anni dopo in Francia. Antoine Jean Baptiste Marie Roger de Saint-Exupéry era nato a Lione il 29 giugno del 1900 in una famiglia di antiche radici nobiliari ( uno dei suoi antenati aveva combattuto con gli americani a Yorktown, la battaglia che decise l’esito della Guerra di Indipendenza americana). Aviatore e scrittore francese, guardava all’avventura e al pericolo con gli occhi del poeta e, come si può leggere nelle pagine de Il Piccolo Principe, anche con quelli di un bambino. Di grande impatto emotivo sono i racconti dedicati ai voli aerei, tra i quali Volo di notte, L’aviatore e Terra degli uomini. Durante la seconda guerra mondiale si arruolò nell’aeronautica militare francese e dopo l’armistizio nelle Forces aériennes françaises libres, schierate al fianco degli Alleati contro i nazisti. Il libro Lettera al Generale X e il senso della guerra, pubblicato nel 2014, propone una raccolta di lettere e brani (alcuni inediti in Italia) di Saint-Exupéry, dove si possono leggere anche le ultime commoventi parole scritte all’amico Pierre Dalloz in una breve missiva che non fu mai spedita , datata 30 luglio 1944, il giorno antecedente il suo abbattimento mentre era in volo sul mar Mediterraneo. Queste pagine rappresentano di fatto il testamento spirituale e artistico di uno dei più straordinari personaggi del Novecento, dove Saint- Exupéry racconta una storia diversa da quella del ragazzino dai capelli d’oro che apprende e soprattutto insegna. In questo libro l’autore si presenta al lettore come aviatore e uomo in guerra ma soprattutto come una persona alla quale stanno a cuore la ricerca di un senso per l’uomo e per la vita, con domande sulle ragioni di tante crudeltà e follie che fanno parte del conflitto bellico. La sua morte in volo restò per molti anni misteriosa, finché nel 2004 venne localizzato e recuperato il relitto del suo aereo. Colpito da un caccia tedesco nel mare antistante la costa marsigliese, il Lockheed P38 Lightning a bordo del quale volava Antoine de Saint-Exupery si inabissò a una settantina di metri di profondità. Lo scrittore francese, partito in missione ricognitiva, era scomparso senza lasciar traccia all’alba del 31 luglio del 1944, poco dopo il decollo da una base in Corsica. Il 29 giugno del 2000, nel centenario della nascita, gli è stato intitolato l’aeroporto di Lione. Per raccontare in sintesi estrema l’insopprimibile spirito d’avventura che ne segnò l’intera, seppur breve vita, bastano forse queste poche parole: “Quando si arriva al futuro, il nostro compito non è di prevederlo, ma piuttosto di consentire che accada“. Merci pour tout, monsieur de Saint-Exupery.

Exupéry racconta una storia diversa da quella del ragazzino dai capelli d’oro che apprende e soprattutto insegna. In questo libro l’autore si presenta al lettore come aviatore e uomo in guerra ma soprattutto come una persona alla quale stanno a cuore la ricerca di un senso per l’uomo e per la vita, con domande sulle ragioni di tante crudeltà e follie che fanno parte del conflitto bellico. La sua morte in volo restò per molti anni misteriosa, finché nel 2004 venne localizzato e recuperato il relitto del suo aereo. Colpito da un caccia tedesco nel mare antistante la costa marsigliese, il Lockheed P38 Lightning a bordo del quale volava Antoine de Saint-Exupery si inabissò a una settantina di metri di profondità. Lo scrittore francese, partito in missione ricognitiva, era scomparso senza lasciar traccia all’alba del 31 luglio del 1944, poco dopo il decollo da una base in Corsica. Il 29 giugno del 2000, nel centenario della nascita, gli è stato intitolato l’aeroporto di Lione. Per raccontare in sintesi estrema l’insopprimibile spirito d’avventura che ne segnò l’intera, seppur breve vita, bastano forse queste poche parole: “Quando si arriva al futuro, il nostro compito non è di prevederlo, ma piuttosto di consentire che accada“. Merci pour tout, monsieur de Saint-Exupery.