Sabato 3 settembre 2022

Le stanze chiuse del re

“Le stanze chiuse del re” è il nome della visita guidata straordinaria, in programma sabato 3 settembre, all’appartamento di Ponente di Carlo Felice con le sue particolari decorazioni a tema marino. Opposto allo speculare appartamento di Levante, l’appartamento in attesa di restauro è l’insieme delle stanze appartenute al Re Carlo Felice e alla duchessa Cristina di Borbone.

Gli spazi vennero ampliati sotto la direzione di Benedetto Alfieri nel XVIII secolo per accogliere le stanze di Vittorio Emanuele, duca d’Aosta e figlio di re Vittorio Amedeo III. L’appartamento si apre all’ingresso con un atrio contraddistinto da due statue in marmo dei fratelli Collino rappresentanti rispettivamente Meleagro e Atalanta. Le due anticamere successive sono contraddistinte da una decorazione della seconda metà del XVIII secolo ascrivibili alla scuola del Cignaroli con scene di caccia e di vita agreste. Tutte le sovraporte degli ambienti raffiguranti Marine, datate 1755, sono riconducibili alla maniera di Francesco Antoniani. Nelle camere da letto i lampadari in vetro di Murano con bracci a cornucopie, risalgono alla fine del XVIII secolo così come i letti intagliati e laccati. I camini di tutto l’appartamento sono in marmo di Valdieri, il pavimento in seminato alla veneziana.

La visita rientra nel programma di Passepartout, le visite guidate straordinarie alla (ri)scoperta degli spazi segreti, normalmente chiusi al pubblico, della Palazzina di Caccia di Stupinigi. L’appartamento di Ponente, gli ambienti della servitù e la cupola juvarriana sono gli spazi della corte, in alcuni casi aperti per la prima volta ai visitatori, che raccontano la storia della Palazzina nelle sue diverse fasi abitative e il progetto architettonico alla base della sua costruzione.

INFO

Palazzina di Caccia di Stupinigi

piazza Principe Amedeo 7, Stupinigi – Nichelino (TO)

Le stanze chiuse del re – Visita all’appartamento di Ponente

Sabato 3 settembre, ore 10.30, 12, 14.30 e 16

Durata: un’ora circa.

Prossimi appuntamenti: 1 ottobre, 5 novembre, 6 novembre, 12 novembre

Costo del biglietto: 17 euro.

Per partecipare alle visite guidate è obbligatoria la prenotazione.

Prenotazione obbligatoria al numero: 011 6200633, dal martedì al venerdì 10-17,30, entro il venerdì precedente la visita.

Chiara De Carlo

Chiara De Carlo

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria

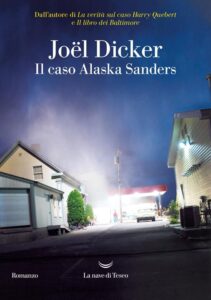

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria Goldman; ora “Il caso Alaska Sanders” lenisce quel vuoto e vi rimette sulle tracce di Marcus.

Goldman; ora “Il caso Alaska Sanders” lenisce quel vuoto e vi rimette sulle tracce di Marcus. Questo prolifico scrittore francese, nato a Sainte-Foy-lès-Lyon nel 1960, membro dell’Académie Goncourt, è anche un importante autore teatrale le cui opere sono rappresentate in tutto il mondo. Da alcuni suoi romanzi sono anche stati tratti film di successo, tra cui “Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano” e “Piccoli crimini coniugali”.

Questo prolifico scrittore francese, nato a Sainte-Foy-lès-Lyon nel 1960, membro dell’Académie Goncourt, è anche un importante autore teatrale le cui opere sono rappresentate in tutto il mondo. Da alcuni suoi romanzi sono anche stati tratti film di successo, tra cui “Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano” e “Piccoli crimini coniugali”. E’ semplicemente geniale l’idea di dare voce al ritratto femminile più osannato della storia dell’arte mondiale; nessuno ci aveva pensato prima e ora la Solomons fa parlare la Monna Lisa di Leonardo.

E’ semplicemente geniale l’idea di dare voce al ritratto femminile più osannato della storia dell’arte mondiale; nessuno ci aveva pensato prima e ora la Solomons fa parlare la Monna Lisa di Leonardo. Soprattutto per chi avverte il misterioso fascino dei fari -sentinelle dei mari che guidano viandanti marinai- sarà irresistibile questo libro scritto da Claudio Visentin, docente di Storia del Turismo all’Università della Svizzera italiana e studioso dei nuovi stili di viaggio.

Soprattutto per chi avverte il misterioso fascino dei fari -sentinelle dei mari che guidano viandanti marinai- sarà irresistibile questo libro scritto da Claudio Visentin, docente di Storia del Turismo all’Università della Svizzera italiana e studioso dei nuovi stili di viaggio.