Il Museo di Arte Urbana di Torino riprende i suoi attesissimi tour alla scoperta dell’arte che popola i muri della città, con il primo appuntamento del 2026, “Una domenica al MAU”, iniziativa che si svolge ogni quarta domenica del mese e che invita cittadini e turisti a scoprire i murales situati nel quartiere Borgo Vecchio Campidoglio.

Organizzata in collaborazione con Culturalway, la visita guidata si snoda tra le caratteristiche vie del borgo, alla scoperta delle opere d’arte che hanno trasformato facciate, saracinesche e pareti in vere e proprie tele urbane. Il percorso attraversa le strade del quartiere e permette di scoprire oltre duecento opere d’arte realizzate da più di cento artisti, tra cui giovani emergenti e artisti consolidati.

Il primo appuntamento è per domenica 25 gennaio prossimo alle ore 15.30 con ritrovo presso la Chiesa di Sant’Alfonso, in via Netro 3.

Il tour ha una durata di circa un’ora e mezza. Il costo è di 7 euro per i possessori dell’Abbonamento Musei, 13 per gli altri , 3 euro per i bambini dai 6 ai 16 anni.

Per informazioni e prenotazioni 3393885984; info@culturalway.it

Mara Martellotta

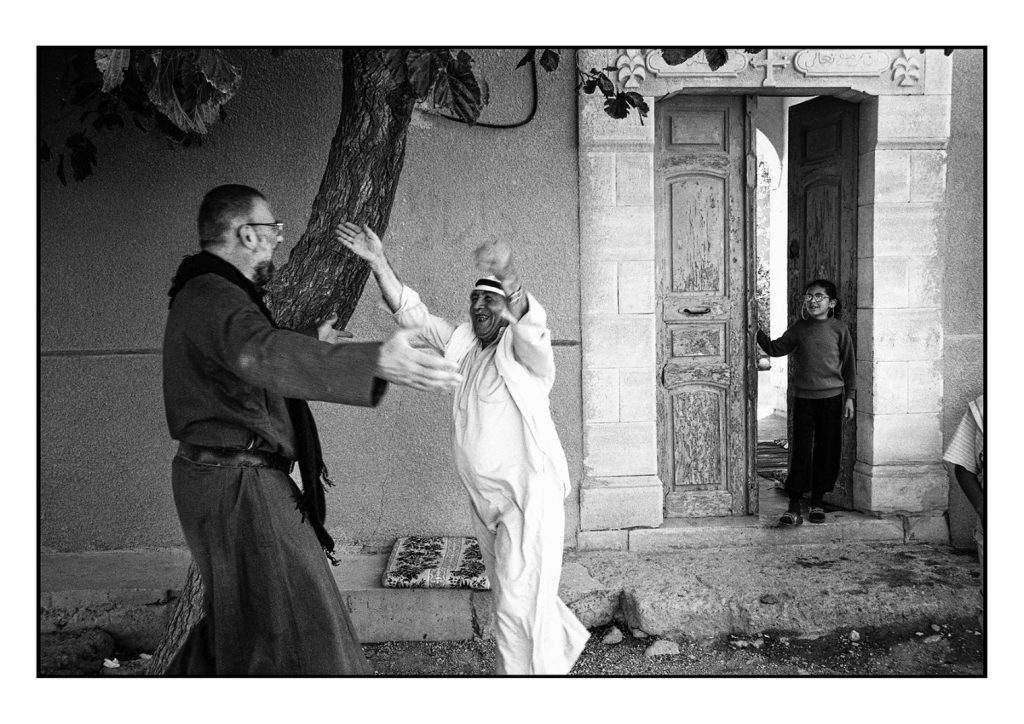

“Una pièce per Ivo Saglietti”

“Una pièce per Ivo Saglietti”