9 – 15 gennaio 2026

| SABATO 10 GENNAIO

Sabato 10 gennaio ore 16 DOLCI CAREZZE MAO – visita guidata in collaborazione con OFT Musica e arte sono unite dalla bellezza. Si potrà scoprire il filo che le lega nel corso delle visite guidate organizzate presso i tre grandi musei della Città di Torino e ispirate dai concerti della Stagione concertistica Memories dell’Orchestra Filarmonica di Torino. Il sabato precedente il concerto GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, MAO Museo d’Arte Orientale e Palazzo Madama Museo Civico d’Arte Antica propongono infatti, a rotazione, un ciclo di visite guidate al proprio patrimonio museale. L’iniziativa è come sempre a cura dei Dipartimenti Educazione della Fondazione Torino Musei con la collaborazione di Coopculture.

Sabato 10 gennaio 2026, ore 16 Dolci carezze Nelle sale che ospitano la collezione cinese, giapponese e himalayana e alcuni lavori dell’artista contemporanea Chiharu Shiota, la visita guidata si sofferma sull’arte funeraria, sulle rappresentazioni dei bodhisattva, figure del buddhismo caratterizzate dalla compassione, su diverse concezioni di Paradiso e Inferno e sul tema del viaggio, lungo il confine labile e frastagliato tra interiorità e mondo esterno, passato e futuro, dolore e conforto, realtà e memoria. Costo: 7€ per il percorso guidato + biglietto di ingresso in mostra (ingresso gratuito al museo con Abbonamento Musei e Torino +Piemonte Card). Prenotazione consigliata t. 011.19560449 oppure ftm.prenotazioni@coopculture.it

DOMENICA 11 GENNAIO

Domenica 11 gennaio ore 16 APPESI AD UN FILO MAO – attività famiglie La visita della mostra temporanea The Soul Trembles di Chiharu Shiota ispirerà l’attività di laboratorio dove i partecipanti saranno invitati a creare un mobile con fili di lana e piccoli oggetti appesi. Costo: €7,00 a bambino per l’attività; adulti ingresso ridotto mostra, gratuito per i possessori dell’Abbonamento Musei

Domenica 11 gennaio ore 10:30 SONORA. Nel cuore profondo delle notti GAM – Visita guidata speciale con percorso sonoro alla mostra Notti. Cinque secoli di stelle, sogni, pleniluni A cura di CoopCulture Visitare la mostra “NOTTI. Cinque secoli di stelle, sogni, pleniluni” significa immergersi in un viaggio tra buio e luce, silenzi e bagliori che hanno affascinato gli artisti nei secoli. Il percorso attraversa osservazioni astronomiche, atmosfere lunari, sogni e inquietudini, dai notturni romantici alle visioni simboliste e contemporanee. Con Sonora l’esperienza si amplifica: la guida e la selezione musicale del Maestro Giovanni Bietti evocano emozioni del notturno, fondendo arte e suono nella magia della notte. Durata: 90 minuti Costo: 10 € a partecipante Costo aggiuntivo: biglietto di ingresso alla mostra. Gratuito per i possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte e Valle d’Aosta Per prenotazioni e informazioni: 011 19560449 – ftm.prenotazioni@coopculture.it Prenotazione e pagamento online

LUNEDI 12 GENNAIO

lunedì 12 gennaio ore 15:00 -17:00 CIRCLE CHANTING – Il Dipartimento Educazione GAM per L’Accademia della Luce Circle chanting è un programma di laboratori aperti alla cittadinanza pensati per far dialogare l’opera Bouncing the Ball di Riccardo Previdi con l’azione e le voci di un gruppo di persone provenienti da diverse zone della città. Nell’ambito del Public Program di Luci d’Artista 28° edizione, rivolto alla cittadinanza e avente scopo di rafforzare l’inclusività e allargare la platea dei fruitori, la proposta si sviluppa in laboratori pratici di yoga del suono alla portata di ogni tipo di pubblico. Il punto di partenza è una lettura dell’opera luminosa che traduca il movimento e le forme circolari di cui è composta in esperienza corporea e sonora per i partecipanti. Quattro gruppi di persone saranno condotti in sessioni pratiche a fare esperienza diretta del proprio respiro e del canto, secondo un percorso che prende spunto dalla rappresentazione tradizionale del corpo yogico. Appuntamento gratuito aperto a tutti su prenotazione: infogamdidattica@fondazionetorinomusei.it Evento di chiusura in piazza San Carlo, alla presenza di Riccardo Previdi, Venerdì 23 gennaio dalle ore 17:00 maggiori info

GIOVEDI 15 GENNAIO

Giovedì 15 gennaio ore 18 INCONTRO CON JOSEPH KOSUTH Joseph Kosuth (Toledo, Ohio, 1945) è uno dei pionieri dell’arte concettuale e ha focalizzato la propria ricerca sul linguaggio, interrogando la natura stessa dell’arte. L’opera che per prima gli è valsa la notorietà e ha messo in discussione le consuetudini espositive legate alla percezione dell’arte è One and Three Chairs, del 1965, in cui una sedia vera e propria è affiancata da una fotografia della stessa e dalla definizione della parola “sedia” tratta da un dizionario. Maggiori info: https://www.lucidartistatorino.org/

Giovedì 15 gennaio ore 18 IL GIARDINO IN UNA PIETRA. GLI SMERALDI DAL NUOVO MONDO ALLE CORTI MUGHAL MAO – conferenza nell’ambito del ciclo di conferenze Bagliori d’Oriente A cura di Sherif El Sebaie. Secondo appuntamento del ciclo di conferenze Bagliori d’Oriente, a cura di Sherif El Sebaie, già Consulente Scientifico per la Galleria dei Paesi Islamici dell’Asia del MAO Museo d’Arte Orientale. Il percorso, pensato come un viaggio attraverso culture e simboli, esplorerà l’uso, il valore rituale e il significato culturale delle pietre preziose e semipreziose, mettendo a confronto le tradizioni artistiche e religiose dell’Oriente e dell’Occidente. L’appuntamento di gennaio sarà dedicato agli smeraldi. Utilizzato nei talismani islamici e nei gioielli Mughal, lo smeraldo simboleggia saggezza e rivelazione. L’incontro esplorerà i traffici tra il Nuovo Mondo e l’Asia, le incisioni persiane e i magnifici gioielli indiani. Ingresso: 5€. Biglietto acquistabile in museo. Non è richiesta la prenotazione

|

||

| Visite guidate in museo alle collezioni e alle mostre di Palazzo Madama, GAM e MAO a cura di CoopCulture. Per informazioni e prenotazioni: t. 011 19560449 (lunedì-domenica ore 10-17) ftm.prenotazioni@coopculture.it

https://www.coopculture.it/it/poi/gam-galleria-darte-moderna/

|

||

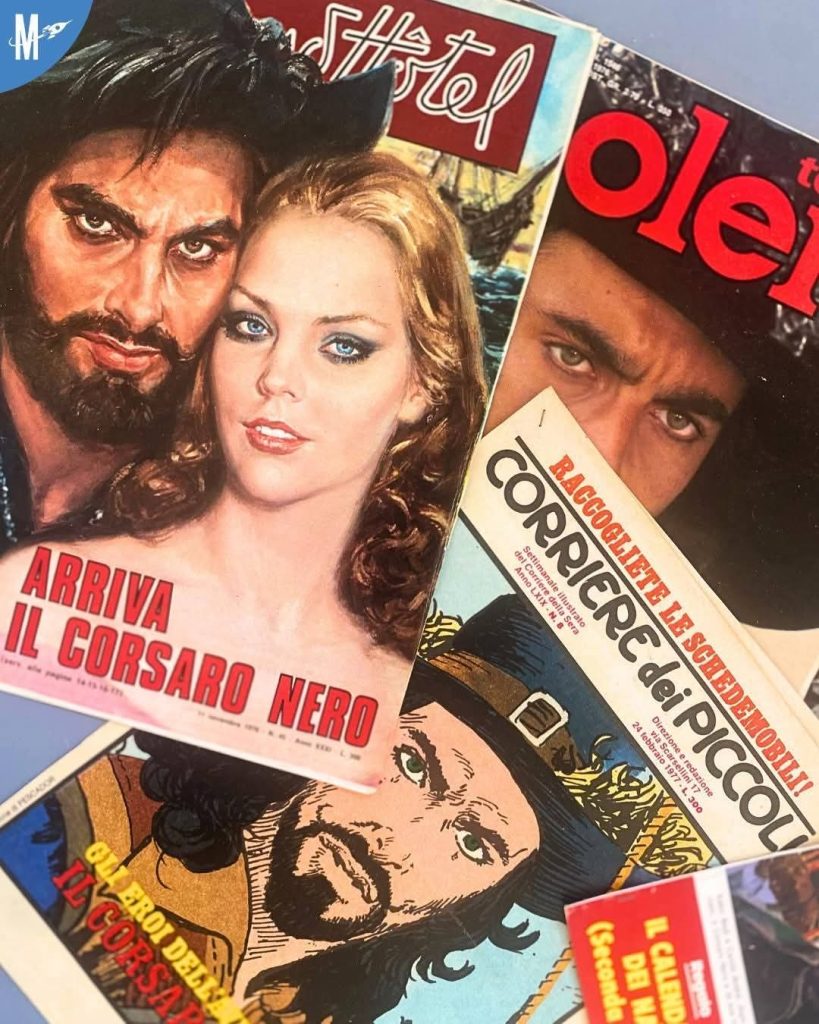

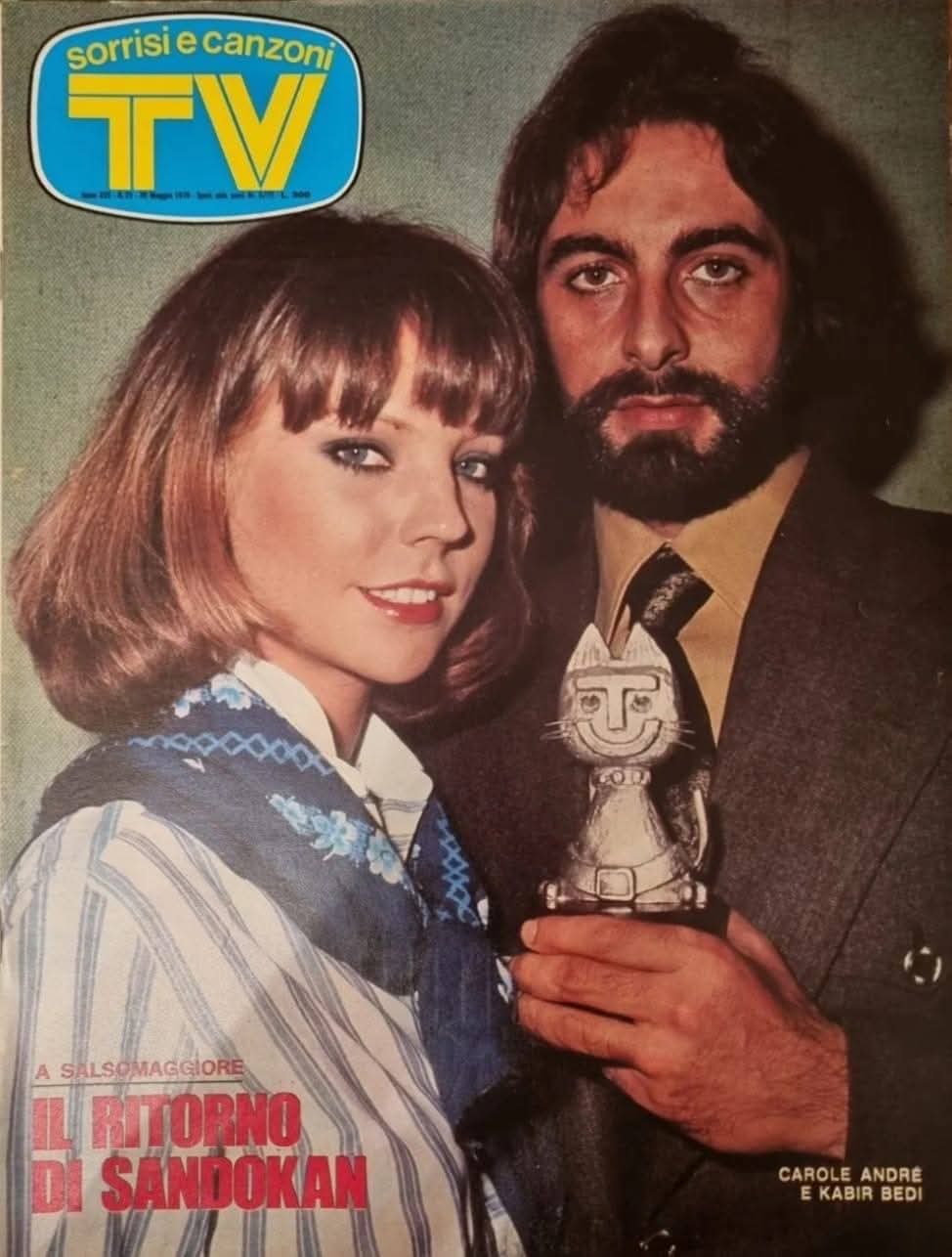

Con l’audacia e l’originalità che sempre lo hanno contraddistinto Gregoretti realizza con la scenografia ed i costumi del torinese Eugenio Guglielminetti, una delle cose migliori che abbia fatto la televisione grazie soprattutto ad un giovane Gigi Proietti con tanto di turbante che dà un saggio strepitoso delle sue capacità mimiche che poi apprezzeremo tutti nell’arco della sua carriera. Per rimanere invece ai giorni nostri in questo periodo al Mufant, il Museo del Fantastico e della Fantascienza di Torino, in piazza Riccardo Valla, si può visitare sino al 26 marzo 2026 la mostra “Sandokan. Il ritorno della tigre”, dal giovedì alla domenica dalle 15.30 alle 19. Un bel viaggio nel mondo avventuroso di Emilio Salgari tra romanzi, cinema, fumetti e tv, dal celebre sceneggiato con Kabir Bedi alla nuova serie con Can Yaman.

Con l’audacia e l’originalità che sempre lo hanno contraddistinto Gregoretti realizza con la scenografia ed i costumi del torinese Eugenio Guglielminetti, una delle cose migliori che abbia fatto la televisione grazie soprattutto ad un giovane Gigi Proietti con tanto di turbante che dà un saggio strepitoso delle sue capacità mimiche che poi apprezzeremo tutti nell’arco della sua carriera. Per rimanere invece ai giorni nostri in questo periodo al Mufant, il Museo del Fantastico e della Fantascienza di Torino, in piazza Riccardo Valla, si può visitare sino al 26 marzo 2026 la mostra “Sandokan. Il ritorno della tigre”, dal giovedì alla domenica dalle 15.30 alle 19. Un bel viaggio nel mondo avventuroso di Emilio Salgari tra romanzi, cinema, fumetti e tv, dal celebre sceneggiato con Kabir Bedi alla nuova serie con Can Yaman.