In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’associazione Choròs, che promuove il teatro di comunità, presenterà la performance teatrale dal titolo “Piccole grandi donne”.

La pièce teatrale andrà in scena mercoledì 4 marzo alle 16.30 all’ IC Ennio Morricone di corso Vercelli 141, domenica 8 marzo alle 16.30 presso il Centro Incontro Salvatore Scavello in via delle Querce 23 e martedì 10 marzo, alle ore 10, presso l’Auditorium della Biblioteca Civica don Lorenzo Milani, in via dei Pioppi 43.

La pièce teatrale è dedicata alle figure femminili nella storia, nella cultura e vita quotidiana; attraverso un intreccio di racconti e scene corali si darà voce a donne iconiche e a figure femminili tratte dalla quotidianità, offrendo al pubblico uno sguardo plurale sul diverso contributo femminile nei vari ambiti della società.

La messa in scena non vuole essere soltanto un momento artistico, ma anche un’occasione di riflessione condivisa sul valore, la forza e la complessità dell’esperienza femminile, in una giornata simbolicamente significativa per tutta la comunità.

Al progetto partecipa la classe I D e l’Orchestra dell’Istituto Morricone di corso Vercelli 141.

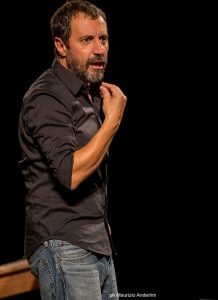

Saranno in scena Giuseppina Choc, Marta Carrocci, Ivan Faga, Barbara Garabello, Samuele Guzzo, Enza Lasalandra, Mario Loforte, Gabriele Losappio, Giorgio Maruccia con gli allievi e l’Orchestra dell’Istituto Ennio Morricone.

Il progetto è curato da Maria Grazia Agricola, Camilla Branda e Samuele Guzzo.

Consigliata la prenotazione. Ingresso libero

Mail infochoruscomunita@gmail.com

Tel 3314649092

L’associazione culturale Choròs è nata nel 1997 e dal 2001 lavora nell’ambito dei percorsi del teatro di comunità, sviluppando una metodologia di intervento che, attraverso l’utilizzo della pratica artistica, risulta in grado di creare senso di comunità negli abitanti dei diversi territori cittadini in cui interviene.

Torino Nord è, infatti, un territorio che da anni vive in una combinazione di forme di disagio sociale affiancato da aspetti di innovazione e creatività artistica. È un territorio a forte densità abitativa, ma anche ricco di associazioni e artisti che producono contenuti innovativi.

Dal 2011 Choròs lavora su questo territorio e il suo scopo principale è stato quello di far emergere il Teatro Marchesa e i progetti artistici ad esso collegati, quali “Le Sorelle”, “Il Bus dei Sogni”, che hanno avuto la capacità di realizzare collegamenti non solo con tutta la città, ma anche a livello nazionale.

La collaborazione per la formazione attoriale con l’ARTA di Parigi dal 2018 al 2022, attraverso il metodo della biografia teatrale, rappresenta un valore aggiunto al lavoro svolto da Choròs sul territorio.

In Barriera, zona interessata da un investimento importante del PNRR, questa visione artistica e teatrale è stata centrale per spingere ad un processo di cambiamento, all’interno del quale si colloca anche il Teatro Marchesa che attesterà, anche attraverso una riqualificazione strutturale, la sua posizione di polo artistico teatrale di Barriera e dell’intera città.

Da quindici anni presso il teatro Marchesa vengono organizzati dall’Associazione Choròs eventi legati alla formazione e alle pratiche del teatro di Comunità.

Mara Martellotta