Sei spettacoli di prossimità tra tradizione e innovazione promossi dalla Fondazione Egri

Al via l’edizione 2024 di ‘Danza a km zero’, sei spettacoli di prossimità tra tradizione e nuova innovazione che la Fondazione Egri ha promosso per aprire le porte del suo quartiere alla conoscenza della danza

All’interno del network IPUNTIDANZA , dedicato alla programmazione e produzione della Fondazione Egri, si rinnova l’appuntamento con “Danza a km 0”, una rassegna che mira a valorizzare il quartiere Crocetta e la Fondazione, che qui ha la sua sede.

I sei appuntamenti, che un venerdì al mese scandiranno il primo semestre del 2024, si tengono nel laboratorio della compagnia Egribiancodanza in via Vico 11, nel quartiere Crocetta, e mirano ad offrire ai cittadini e stakeholder locali un’occasione accessibile e a chilometro zero per scoprire l’arte coreutica della Fondazione e le nuove produzioni, potendo godere di una particolare vicinanza con ballerini e coreografi e fruendo anche del ‘dietro le quinte’ del loro processo artistico e creativo.

Obiettivo della rassegna è quello di rafforzare una frequentazione tra un pubblico di prossimità e la fondazione nella sede della compagnia Egribiancodanza che, da hub di formazione e produzione, si trasforma in uno spazio scenico.

“Danza a km zero” nasce da una riflessione sul nostro ruolo sul territorio – Raphael Bianco, vicepresidente della Fondazione Egri per la danza. Questo format rafforza il forte legame che abbiamo con la Crocetta e per esteso con la Circoscrizione 1, offrendo un calendario di eventi di danza che è possibile fruire senza quasi doversi spostare e fortemente accessibile a chi abita nel quartiere “.

‘Danza a km 0’, giunta quest’anno alla sua seconda edizione, si articola in due sezioni, la prima intitolata “Focus altre danze” dedicato alla scuola di danza di Susanna Egri, in cui gli allievi della scuola accompagneranno con diverse esibizioni racconti storici su temi specifici, elaborati dalla stessa Susanna Egri, e “Focus nuove danze”, dedicato alla Compagnia Egribiancodanza che presenterà in anteprima estratti delle nuove produzioni della stagioni 2023/2024 accompagnati da momenti di approfondimento sulla ricerca e composizione coreografica.

Il primo appuntamento è per venerdì 19 gennaio alle 20.45 con la danza ungherese. L’incontro, condotto da Susanna Egri, vedrà l’esibizione dei talenti della sua scuola di danza, tratti dal repertorio classico e da quello firmato dalla ballerina e coreografa. Questo incontro permetterà al pubblico di scoprire e ripercorrere le caratteristiche principali delle danze ungheresi. Gli eventi successivi presenteranno al pubblico nuove produzioni con incontri con la compagnia Egribiancodanza e i vincitori del bando AREPO, dedicato a coreografi over 35, oltre a incontri dedicati a specifiche produzioni, dalla danza afro alle coreografe donne

Informazioni e prenotazione biglietteria@egridanza.com 3664308040

Mara Martellotta

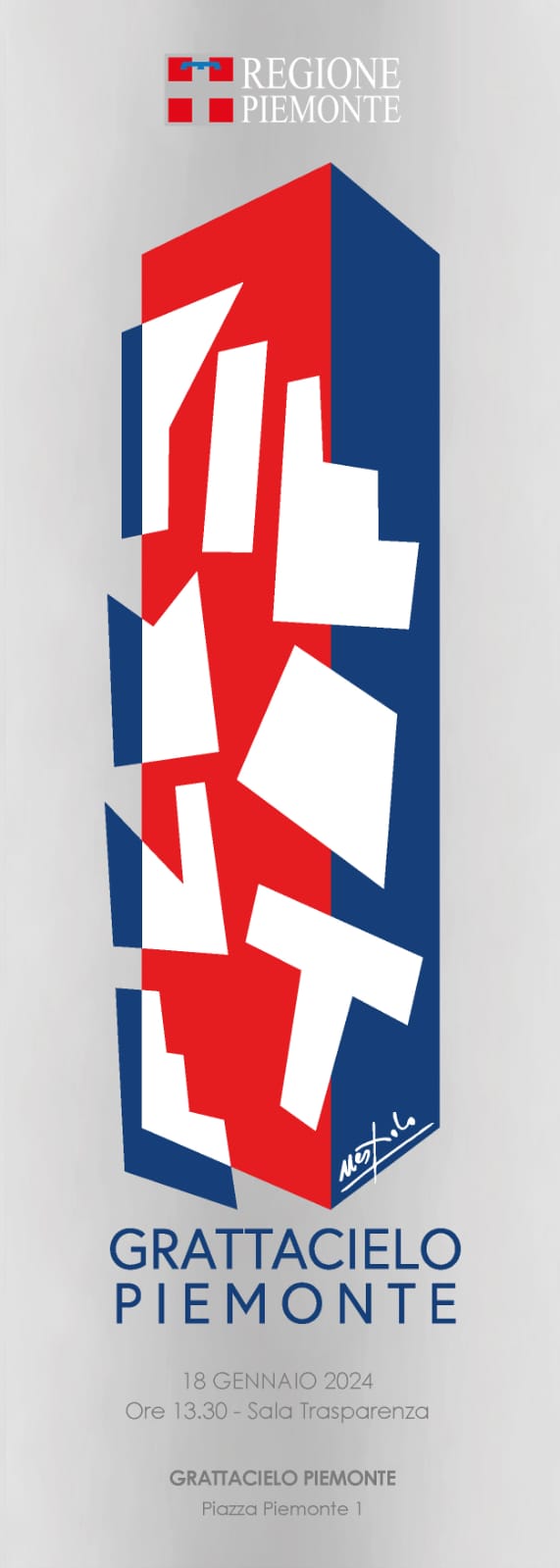

Nell’opera si può vedere la Basilica di Sant’Andrea di Vercelli, l’Alta Langa, il Monviso, la Mole, la Sacra di San Michele, il Santuario di Oropa, la Basilica di San Gaudenzio a Novara, le Isole Borromee, la 500, il gianduiotto, il cappello Borsalino, il tessile biellese, i canestrelli, le nocciole IGP, l’oreficeria di Valenza, il Barolo, il tartufo, il patrimonio letterario e gli scrittori della regione, la macchina da scrivere simbolo di Ivrea e dell’ingegno di Olivetti, il riso, l’aerospazio.

Nell’opera si può vedere la Basilica di Sant’Andrea di Vercelli, l’Alta Langa, il Monviso, la Mole, la Sacra di San Michele, il Santuario di Oropa, la Basilica di San Gaudenzio a Novara, le Isole Borromee, la 500, il gianduiotto, il cappello Borsalino, il tessile biellese, i canestrelli, le nocciole IGP, l’oreficeria di Valenza, il Barolo, il tartufo, il patrimonio letterario e gli scrittori della regione, la macchina da scrivere simbolo di Ivrea e dell’ingegno di Olivetti, il riso, l’aerospazio.