C’è una foto dell’autore di “Cristo si è fermato a Eboli” – ricordate? il romanzo tradotto in cinema, nel ’79 da Francesco Rosi, con un grande Volontè e una Irene Papas, dal volto scavato, arcaica nelle proprie superstizioni – nel bel catalogo a corredo della mostra “Carlo Levi. Il coraggio della pittura”, curata da Pino Mantovani, alla Galleria del Ponte di corso Moncalieri 3, sino al 29 novembre prossimo. È ritratto negli spazi della villa Strohl Fern di Roma, anni Settanta, lo scrittore e pittore è seduto ad un tavolo, posato sopra un piccolo cesto intrecciato a contenere frutti, lui le braccia incrociate e il sigaro tra le dita, un vistoso orologio al polso, alle spalle il ritratto della “Madre”, un olio datato 1930 che oggi vediamo in mostra: il viso è composto alla serenità, un leggero sorriso sulle labbra, uno sguardo di affettuosa partecipazione con lo spettatore. Mutato del tutto il ritratto dell’uomo, all’epoca poco più che cinquantenne, appagato, felice della sua nuova relazione con Linuccia Saba, unica figlia dell’autore di “Ernesto” e del “Canzoniere”, sereno e lontano da quel Sud – ma se lo sarebbe portato nel cuore per tutta la vita – in cui era arrivato (delatore Pitigrilli), ad Aliano per l’esattezza, che nel romanzo sarebbe divenuta Gagliano (“sono arrivato a Gagliano un pomeriggio d’agosto, portato in una piccola automobile sgangherata”), perché colpevole di sospetta attività antifascista. Era il marzo del 1934. In precedenza, dopo aver terminato gli studi secondari presso il liceo Alfieri, s’era iscritto alla facoltà di medicina (ma, laureato, non avrebbe mai esercitato), aveva frequentato lo zio Claudio Treves, figura di spicco del Partito Socialista Italiano, e Piero Gobetti, che per primo lo avrebbe indirizzato lungo quel sentiero quando gli affidò un articolo, il primo nelle colonne della “Rivoluzione liberale”, che aveva proprio come tema la questione meridionale.

Un’esperienza pittorica (e letteraria, indissolubili e necessarie l’una all’altra) che s’estende tra la metà degli anni Venti sino al secondo dopoguerra, un cammino – importante – che è toccato a Stefano e Stefania Testa ripercorrere, privatamente, “rendendosi conto” della scadenza del cinquantenario della morte dell’artista: mentre tutto nella sua città natale sembra scorrere in silenzio prima che l’anno termini. “Una galleria non è un museo. Le sue possibilità di scelta sono limitate, ma una galleria che ha lavorato seriamente negli anni ha avuto modo di trattare materiali di pregio, che potrà esporre quando serva dimostrare il valore di un impegno continuativo e coerente: attingendo al proprio magazzino, recuperando ciò che è transitato sulle sue pareti, meritando prestiti da rari collezionisti”, mugugna il curatore e gli assennati proprietari con lui.

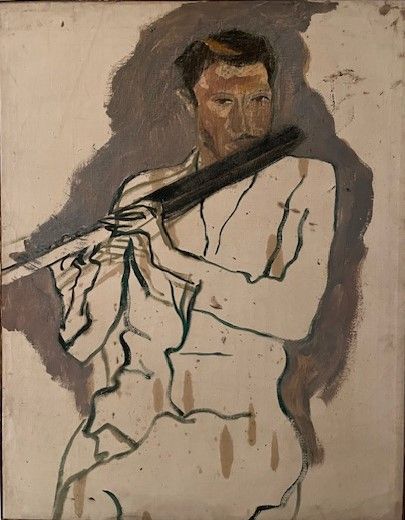

Era nato a Torino all’inizio del secolo, Levi, nel 1902. Artisticamente, introdotto alla scuola di Felice Casorati, dopo un soggiorno parigino nel ’23 speso a conoscere i Fauves e Modigliani, “scopre” tre anni dopo il desiderio di immergersi nell’esperienza del ritratto, con oli su cartone o tavola, dando vita a quelli del fratello (colto nella lettura di un libro, ad esempio, un’intimità offerta con rara sicurezza), o del padre con il suo sigaro in bocca, il collettino bianco inamidato e le dita della destra infilate tra i bottoni del panciotto (“nell’economia dell’esperienza espressiva di Carlo Levi, ai linguaggi della figura, in particolare alla pittura, tocca di presentare il versante lirico e poetico dell’immagine”, citando ancora Mantovani), forse il più suggestivo, nella sua incompiutezza, nel suo abbozzo per tratti verdognoli, a decifrare le linee maggiori di un “Flautista”, in non meglio imprecisati anni ’20. Intanto, l’esperienza dei Sei di Torino, dietro le spinte di Lionello Venturi e di Edoardo Persico, sotto lo sguardo protettivo di Riccardo Gualino, anche lui inviso al regime, Levi il più politicizzato e alla ricerca di quella libertà che la retorica ufficiale e il conformismo e l’avanguardia del Futurismo non potevano dargli, la loro prima esposizione alla galleria Guglielmi di Torino nel gennaio del ’29. Poi gli anni Trenta, con quei paesaggi che guardano all’impressionismo (“Il monte dei Cappuccini”, 1929) o hanno appena costruito visioni più nitide (basterebbe la cattura delle luci e delle ombre del “Cortile interno con bambini”, 1927, assolato e gioioso) o quel successivo “Paesaggio con i due carrubi” del ’33 che più strizza l’occhio al mondo di Matisse.

La bellezza dei ritratti della madre, ancora all’inizio dei Trenta, che hanno oltrepassato la lezione casoratiana, scolpiti contro quei fondali grigiastri o definitivamente scuri, o la ricchezza dell’amato Renoir in un “Nudo di donna” o in quello “Sdraiato” che della donna analizza la povertà delle forme in un sconfortato realismo, esempio alto, con la “Donna” del ’49, di quella “urgenza di svelamento del ‘vero’” di cui ancora scrive Mantovani nella sua illuminante presentazione. Poi, siamo nel decennio successivo, i ritratti che colgono la cerchia familiare e degli amici e degli affetti (per tutti, quello che raccoglie il quartetto composto da “Paola Olivetti, Leoni, Carlo Emilio Gadda e sconosciuto”, realizzati in uno sguardo lineare quanto complice, le espressioni dell’attimo profondamente colte. Nei ricordi della sua Lucania, di quegli anni d’esilio, dei paesaggi e dei volti, l’opera di Levi si potrebbe dire che diventi ancor più coinvolgente, le concrete spatolate, i grumi di colore che diventano quasi una scultura, i frutti e gli alberi che prepotentemente occupano la tela. “Qui nascono”, del ’54, è il capolavoro che attende il visitatore a metà strada, un’immagine di miseria, “l’innesto rivoluzionario della poesia e della politica”, una “sacra rappresentazione” chiusa nella sua denuncia laica, un gruppo di donne e di uomini, un pugno di bambini che a tratti hanno l’odore della morte, gli occhi infossati, quasi scheletri assenti, alle loro spalle un paesaggio brullo che non offrirà mai nulla. Sono immagini di una realtà toccata con mano, il ricordo che l’uomo si porta appresso, sono i visi incontrati giorno dopo giorno per le strade del paese. Un mesto panorama, un’epicità dettata dal coraggio, un futuro che forse non esisterà mai o che vedrà un cammino ancora doloroso, laddove “gli intellettuali (sono) convocati a prendere atto finalmente di una incresciosa situazione, i contadini tra i quali la coscienza di una condizione insostenibile sembra faticosamente farsi strada.” La vita, forse a fatica, pare risorgere nel vivo dei colori e dei fiori che nascondono una coppia d’amanti, o nelle nature morte composte dei tanti prodotti o persino nelle nodosità di quegli alberi che riempiono da sempre una natura selvaggia.

Nelle immagini: Carlo Levi, “Qui nascono”, 1954, olio su tela, 97 x 146,5 cm; “Ritratto del padre col sigaro”, 1926, olio su cartone, 49,5 x 34,5 cm; “Flautista”, anni ’20, olio su tela, 92 x 70 cm.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE