La retrospettiva dell’attore, al TFF, nel centenario della morte

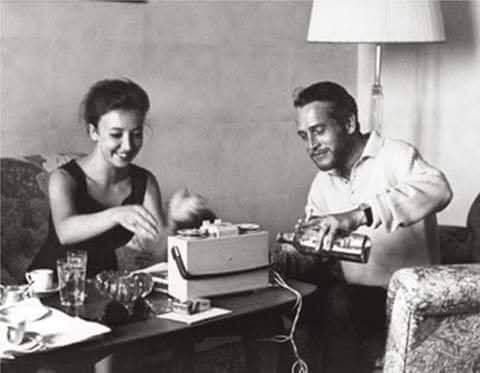

Nell’estate del ’63, in piena Mostra di Venezia, in una stanza dell’Excelsior, o forse dell’Hotel des Bains, Paul Newman s’arrabbiò parecchio quando Oriana Fallaci lo intervistò, chiedendogli prima di ogni cosa: “Signor Newman, mi faccia un favore, si tolga quegli occhiali neri. Ma perché va conciato così? Si direbbe che si vergogna di sé, del suo perfettissimo viso. Coraggio, se li tolga, non c’è mica nulla di male, sa, a essere belli.” Occhiali e barba, un camuffamento perfetto ma da proteggere. “Quando mi dicono si tolga gli occhiali, voglio vedere i suoi occhi celesti – le rispose serio seriamente il divo -, mi arrabbio come una bestia.Proprio come quando mi dicono lei è così bravo e poi ha due occhi talmente celesti… Tennessee Williams ha scritto molto su questo, sull’agghiacciante influenza che la bellezza fisica ha sugli altri in America e la pagana adorazione che si fa della bellezza ha qualcosa di anticristiano, di orrendo, e perché no? di umiliante.” Certo, aveva ragione, non dovrebbero aver avuto peso il naso greco e gli occhi azzurri, no, ma il pubblico li sottolineava e lui lo ricadeva a ogni istanti nell’agghiacciante, nell’umiliante. Una cosa che lo riempiva d’angoscia.

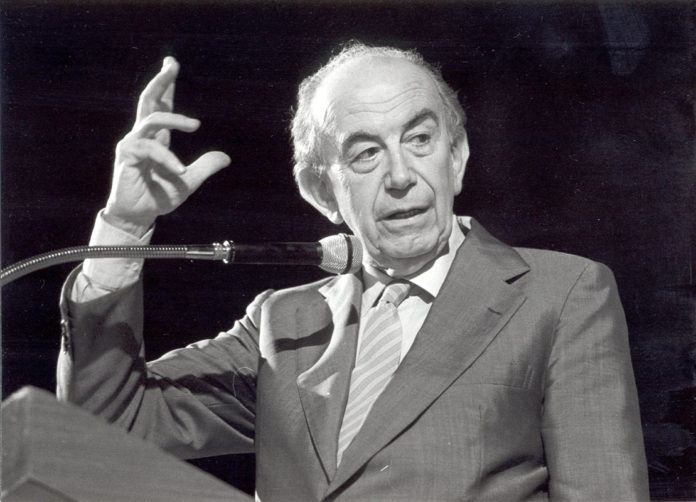

E pensare che lui non credeva ai premi e ai riconoscimenti, voleva essere ricordato soltanto per un uomo che faceva con onestà il proprio lavoro. Nasceva cento anni fa – era di gennaio, in un sobborgo orientale di Cleveland, tra il freddo dell’Ohio -, e nel centenario il TFF gli dedica una retrospettiva di 24 titoli, che nessuno più o meno curioso o l’appassionato incallito dovrebbe lasciarsi sfuggire, pur nella vena bulimica del direttore Giulio Base e di tutti i suoi collaboratori che ha sovraccaricato le giornate, un sostanzioso elenco dentro cui si può ancor oggi constatare quanto il talento sia stato ben superiore alla sua bellezza. Un talento che l’Academy, nel 1986, quasi a risarcimento, volle testimoniare con l’Oscar alla carriera, salvo poi l’anno successivo pigiare il pedale con uno zio Oscar vero e proprio per “Il colore dei soldi” (a riprendere quell’Eddie Felson già conosciuto nello “Spaccone” del 1961). Ma Newman ci aveva già dato di meglio, sette candidature a cui ne sarebbero seguite altre due, per non contare sempre sino a quel momento le sette – con quello in carne e ossa nel 1957 come “miglior attore debuttante – del Golden Globe, e un Palmarès a Cannes per “La lunga estate calda” di Martin Ritt che adattava tre racconti di Faulkner, dove aveva incontrato la futura signora Newman, Joanne Woodward, che non avrebbe più lasciato. Un anno di arte drammatica alla Yale University e iscrizione all’Actors Studio di Strasberg, i primi approcci con i palcoscenici di Broadway (“Picnic”, ad esempio), “Il calice d’argento” del ’54 che sarebbe stato il suo biglietto per il cinema: mica lodi sperticate da parte della critica, se The New Yorker scrisse “recita la sua parte con il fervore emotivo di un autista di autobus che annuncia le fermate locali” e lui si comprò una pagina del quotidiano per chiedere scusa della sua interpretazione.

Ma due anni dopo avrebbe interpretato il pugile Rocky Marciano in “Lassù qualcuno mi ama” per la regia di Robert Wise e le cose sarebbero andate decisamente meglio. Sarebbe poi arrivata la passione per le macchine da corsa o quella per la politica (nel ’68 appoggiò la campagna di McCarthy), sarebbero arrivate, specie nel primo decennio d’attività, anche le commedie leggere leggere, quelle che aiutano parecchio i divi di tutto il mondo a pagare le bollette o il mensile alla servitù, quelle che il pubblico corre a vedere per un paio d’ore di facile divertimento, da “Missili in giardino” a “Il mio amore con Samantha” a “La signora e i suoi mariti” con una Shirley McLaine che pensa parecchio al proprio avvenire, in qualunque modo; sarebbero arrivate, disseminate in un paio di decenni, le sue cinque regie, ognuna più che apprezzabile – non comprese nella retrospettiva, ed è un peccato, da “La prima volta di Jennifer” a “Sfida senza paura”, da “Gli effetti dei raggi gamma sui fiori di Matilda” (un eccellente ritratto femminile, Palmarès per la Woodward) a “Harry&Son” a “Lo zoo di vetro” (dal dramma di Williams, ancora a Cannes, 1987, ancora grande interpretazione di Woodward), ci sarebbe stato il grande spettacolo, da “Exodus” a “Indianapolis”, dal “Sipario strappato” di Hitchcock alla “Stangata” con l’amico Redford, dal catastrofico ”Inferno di cristallo” al tellurico “Ormai non c’è più scampo”.

In alcuni di questi titoli potrete andare a sincerarvi se per talento e bellezza sia stato diverso il peso specifico, altri, anche importanti, mancano all’appello (“Quintet” di Robert Altman, “Mr & Mrs Bridge” di James Ivory); della retrospettiva, che è un dovuto omaggio a uno degli ultimi divissimi della cinematografia americana, ancora non perdetevi “La gatta sul tetto che scotta”, che magari qualcuno sa a memoria ma è sempre una bella carrellata di duetti tra Newman e la Tayloro, soprattutto tra Newman e il vecchio e granitico Burl Ives, e “Furia selvaggia” di Penn, che con “Butch Cassidy and the Sundance Kid” di Roy Hill forma l’accoppiata filmica per eccellenza del duo di fuorilegge, “Lo spaccone” e “Hud” (qui il nostro deve vedersela con Patricia Neal, a cui andò l’Oscar, e la battaglia risultò dura), “L’uomo dei sette capestri” di Houston e “Nick mano fredda” di Rosenberg, “Il verdetto” (Lumet) e “Mister Hula Hoop” (Coen) ed “Era mio padre” (Mendes). Ne avrete l’unione perfetta tra l’uomo e l’interprete, un ritratto pressoché completo e dovutamente sfaccettato, intelligente e acuto, sempre alla ricerca della propria anima e di quella del protagonista che doveva essere sullo schermo, a volte insicuro e fuggitivo, forte sino alla fine (interruppe la chemioterapia per il cancro ai polmoni alla notizia che la sua vita sarebbe durata ancora poche settimane e passò gli ultimi istanti con la famiglia, nella sua casa nel Connecticut), mai d’accordo con la macchina cinema che finiva per divorare e fare vittime, lui che – è stato scritto – si sentì per anni un soprammobile di casa, un bell’ornamento, lui che dal padre di origini e di religione ebraica ebbe poche parole d’amicizia e d’affetto, lui che poche ne seppe dare a suo figlio Scott che un giorno, nel 1978, morì di overdose: Paul era a dirigere una pièce in un campus universitario, non smise le prove, entrò nella camera mortuaria soltanto tre giorni dopo.

Elio Rabbione

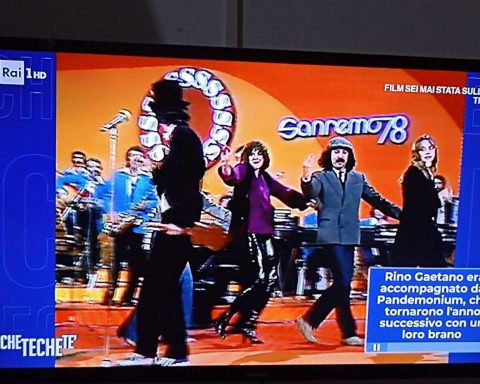

Nelle immagini, L’intervista di Oriana Fallaci a Paul Newman, e scene tratte da “Hud il selvaggio”, da “”La lunga ala della giovinezza”, da “La stangata”

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE