Al Museo del Cinema, sino al 22 febbraio

Un angolo al piano zero della Mole come una galleria d’arte, a raccogliere le “incursioni” – le definiscono le conservatrici Nicoletta Pacini e Tamara Sillo -, dieci manifesti di grande formato aggiungendovi la copertina di una brochure, che sottolineano la contaminazione tra la cartellonistica e l’opera d’arte vera e propria. Dice tra l’altro Carlo Chatrian, direttore del Museo del Cinema: “Se il manifesto nasce per promuovere la visione del film, in questi dieci gioielli, grazie alla visionarietà e creatività degli artisti, esso si libera da quel legame e chiede di essere ammirato come opera a se stante. Nella bellezza e delicatezza del tratto, nella potenza della composizione, nell’esplosione dei colori ma anche nella loro fragilità, essendo utilizzati su una leggerissima carta che evidenzia più ancora della pellicola il passaggio del tempo.”

Sino al 22 febbraio – la sola mostra “Manifesti d’artista” potrà essere visitata con un biglietto a 4 euro o inclusa nel percorso generale della Mole, una parte del complesso delle raccolte – lo spettatore potrà avere uno sguardo diverso con il mondo del cinema, guardando a quelli che sempre sono stati mezzi di comunicazione, di proposta intermedia tra prodotto e pubblico, come l’apporto prezioso di pittori prestati a quel mondo anche soltanto per una volta sola. Scelta difficile, quella delle curatrici, dentro un patrimonio che allinea nei caveaux del Museo ben 540.000 esemplari (è il presidente Ghigo a ricordarlo: “con questa mostra vogliamo dare, ancora una volta, risalto alla ricchezza delle nostre collezioni e all’unicità dei nostri materiali, oltre ricordare tutti coloro che qui al museo si adoperano per la conservazione del mostro patrimonio”), di diverse età, di diverse provenienze. Arte che vive di una “assoluta libertà creativa”, si è detto, a cominciare da quel manifesto in bianco e nero della “Corazzata Potëmkin”, regista Sergej Ėjzenštejn, dovuto ad Alexander Rodčenko, tra i principali artisti dell’avanguardia russa e tra i fondatori del Costruttivismo, collaboratore altresì di quel Dziga Vertov che tra l’altro diresse (1929) il famoso “Uomo con la macchina da presa”, allineato alla politica post ‘17 che anche nella grafica vedeva una “forza rivoluzionaria, educativa e sociale” inneggiante a un’opera di cambiamento. La rivolta dei marinai dell’incrociatore contro le truppe zariste nel 1905 è riassunta nella forza interpretativa e rappresentativa, freddamente geometrica, di quei cannoni, frontali e minacciosi (solo il nostro Fantozzi trovò alla fine il coraggio di demolirla con la sua “cagata pazzesca” in uno dei pochi cineforum che passeranno alla storia, la citarono “Gli intoccabili” di De Palma, Coppola e Terry Gilliam e Hitchcock), che paiono uscire dalla superficie del disegno spoglio, dei numeri, delle scritte: manifesto che il Museo si aggiudicò nell’ottobre dello scorso anno ad un’asta da Bolaffi per 37.500 euro.

Non è la quantità a primeggiare, che s’è vista in altre occasioni, qui è la qualità, la ricerca centellinata, la rarità dell’esempio che viene posta in primo piano. Nel Futurismo degli anni Dieci del Novecento troviamo il colore e le folli disordinate orchestrazioni di Filiberto Scarpelli – il figlio Furio formerà con Age (Agenore Incrocci) una delle più feconde coppie di sceneggiatori del nostro cinema -, giornalista, scrittore, giornalista, attivo nelle colonne del “Travaso delle idee”, ironico e spregiudicato (partecipò anche alla famosa “Grande Serata Futurista” al Teatro Verdi di Firenze, con Marinetti Palazzeschi Carrà e Boccioni, in cui il pubblico per due ore fece dei poveretti bersaglio con patate frutta uova pastasciutta e altresì lampadine, una di queste ultime andando a colpire la fronte del nostro), vistosamente riconoscibile in quella sua firma apposta alla base dei “quadri”, quel paio di scarpe seguito dalla doppia elle e dalla i a completarne il cognome. Di lui s’ammirano qui i manifesti per “Il sogno di Don Chisciotte” (1915), per la Gloria Film di Torino, una affilatissima satira politica sulla Grande Guerra. Grandi scope deflagranti che spazzano via monarchi austro-ungarici e alleati prussiani e sultani ottomani, moderni Capitan Fracassa con stivaloni e braccia che volano e carote infilzate (Jacovitti?) dal puntone di un elmo.

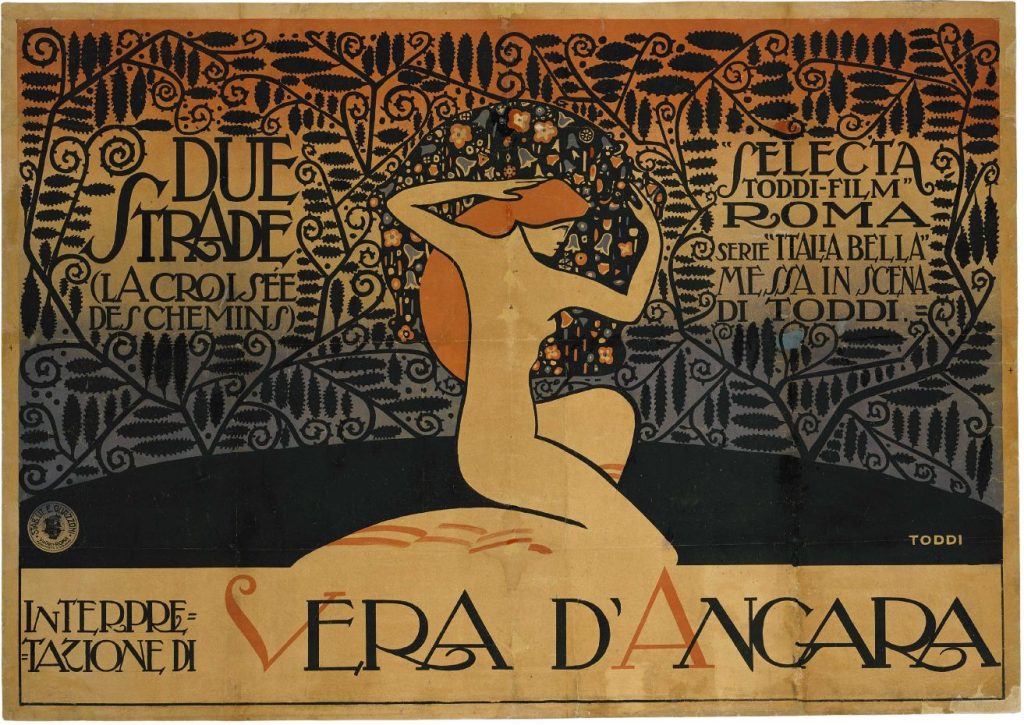

Ancora del periodo futurista la presenza di Enrico Prampolini, pittore e scultore, scenografo e scrittore d’arte con il manifesto per “Thaïs” di Anton Giulio Bragaglia (1917), unica pellicola giunta sino a noi fortemente influenzata da quella corrente, melodramma d’amore e di morte, interprete femminile Thaïs Galitzky nei panni di una affascinante quanto crudele contessa russa: Prampolini, che aveva aderito al movimento nel ’12 con la frequentazione dello studio di Balla, inventò “ambienti dalle forti potenzialità creative e oniriche, motivi geometrici, spirali, losanghe, rimandi metaforici (che) creano un mondo quasi irreale in cui la femme fatale si integra perfettamente”, spiega uno dei pannelli che sono una perfetta guida alla mostra. Nomi noti e meno, qualcuno scomparso dalla memoria collettiva, come quello di Pietro Silvio Rivetta, nato a Roma nel 1886, conte di Solonghello, noto con lo pseudonimo di Toddi, direttore del “Travaso delle idee” e della “Tribuna Illustrata”, eclettico, gran conoscitore della lingua italiana tanto da pubblicare uno dei primi libri di enigmistica, collaboratore presso l’ambasciata italiana a Tokyo, grazie alla sua conoscenza del giapponese e professore all’Università Orientale di Napoli (anche per il cinese), conduttore radiofonico, cartellonista – qualche critico gli riconobbe “intonazioni klimtiane” -, produttore con la casa Selecta e regista che abbracciò il mondo del cinema soltanto per un paio d’anni, iniziando da “Il castello delle cinquantasette lampade” (1920) per raggiungere la dozzina di titoli, interprete quasi sempre Vera D’Angara (fecero coppia nell’arte e nella vita), illustratrice e soggettista: sono arrivati a noi i manifesti di “Due strade” o “La croisée des chemins” e “Fu così che…” (entrambi 1922) – una commedia che racconta la lavorazione di un film -, dove si ritrovano i rimandi all’Art Déco e al Liberty, florealmente espressi.

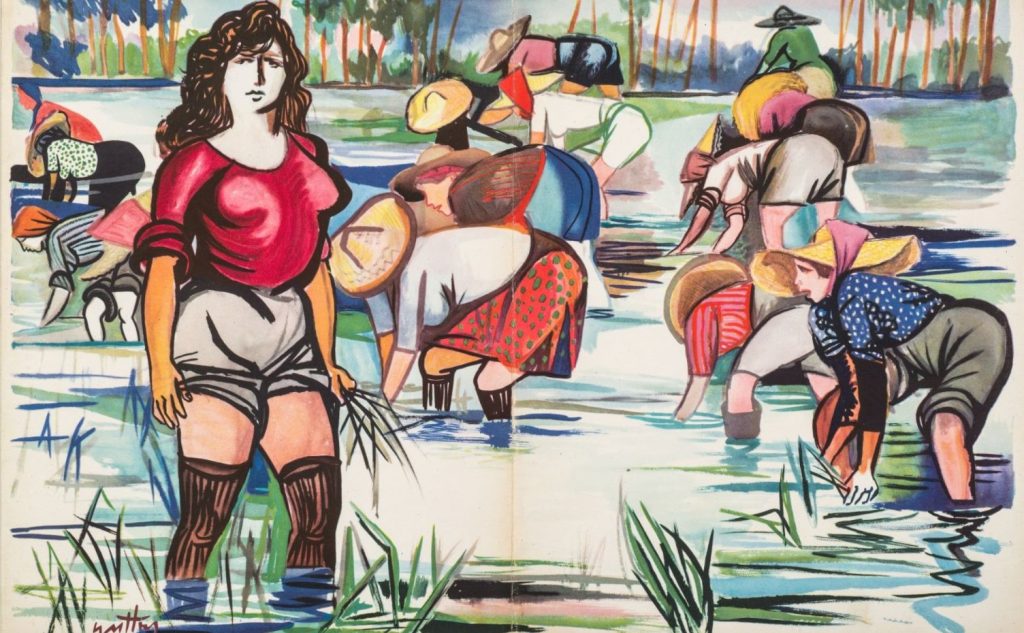

Più vicini a noi gli interventi di Renato Guttuso ed Enrico Baj, chiamati a collaborare da Giuseppe De Santis per “Riso amaro” (1949), da Francesco Rosi per “Cadaveri eccellenti” (1976) e dai fratelli Taviani per “Kaos” (1984). Il pittore di Bagheria non salì mai sul set di De Santis e quando vide alcune fotografie di Robert Capa non ci si ritrovò: ma riuscì, in quella copertina della brochure, a inventare una sensuale Mangano che avrebbe abitato nell’immaginario collettivo maschile per gli interi anni Cinquanta e quanto oltre (“le mondine non potevano che essere un tema per nessun altro pittore che non fosse Guttuso: il loro rapporto con il lavoro, lo stare seminude in acqua tutto il giorno, la carica di sensualità che emanavano in tutti i loro atteggiamenti, l’aggressività dei loro sguardi e dei loro comportamenti, erano tutte componenti di un universo femminile e umano che appartenevano solo al modo di fare pittura di Guttuso”, aveva detto il regista); come anni dopo avrebbe riunito anch’egli le novelle pirandelliane sotto il volo e lo sguardo rapaci di un nero corvo, a cui liberamente colora di giallo becco e zampe, “Il corvo di Mizzaro”, novella presa a far da legame tra le altre cinque considerate, a guardare i fatti raccontati, in una Sicilia “rurale, arida, assolata”, concentrando attorno a quella selva di cactus la carnosità dei colori che più amava. “Se togliessero il titolo del film sarebbe un’opera d’arte”, dice Pacini guardando il grande manifesto realizzato dal milanese Enrico Baj per “Cadaveri eccellenti” di Francesco Rosi, derivato dal romanzo di Sciascia: maestro della neoavanguardia, ancora una volta Baj riassunse nei suoi generali – veri pupazzi/monstrum, una sorta di danza macabra, un tema figurativo ampiamente esplorato dall’artista – quanto di ambiguo già circolava nel romanzo e tra le indagini del commissario Lino Ventura/Rogas intorno a una serie di assassinii di importanti magistrati, in un ambiente di mafia e politicamente corrotto.

Elio Rabbione

Nelle Immagini, con gli allestimenti della mostra, il manifesto di “Due strade” di Toddi e Silvana Mangano vista da Guttuso per “Riso amaro” di Giuseppe De Santis.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE