RITRATTI TORINESI

Una ricerca pubblicata in agosto sulla prestigiosa rivista Plos Biology rivela l’esistenza di grandi quantità di “neuroni immaturi” nell’amigdala dei primati, a differenza dei topi che, invece, ne hanno pochissimi. L’evoluzione avrebbe quindi dotato questa regione cerebrale nota per gestire le emozioni con una forma di plasticità (capacità del cervello di cambiare la propria struttura) sino a poco tempo fa sconosciuta.

Ma non è la prima volta che i neuroni immaturi fanno notizia. Ė da circa un decennio che a Torino si studiano queste cellule usando un approccio di anatomia comparata.

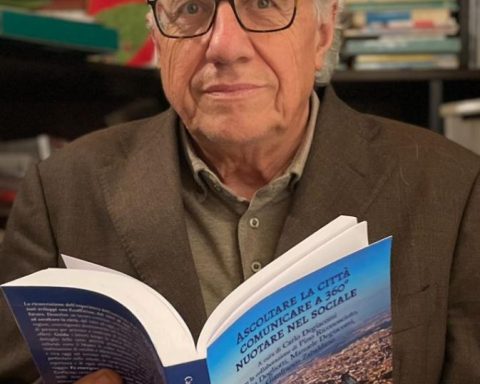

A condurre questa indagine è Luca Bonfanti, professore di Anatomia Veterinaria dell’Università di Torino che da sempre studia la plasticità cerebrale nei cervelli di specie molto diverse, dai topi agli scimpanzé. Dal 2010 il prof. Bonfanti coordina un gruppo di ricerca al NICO (Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi), il centro torinese per lo studio delle Neuroscienze, di cui è tra i fondatori.

Per capirne di più, Il Torinese lo ha intervistato.

Professore, possiamo iniziare spiegando cosa sono i neuroni immaturi?

Il nome si riferisce a un tipo particolare di cellule nervose che restano bloccate in uno stato di immaturità per lungo tempo, per poi “risvegliarsi” nella vita adulta e integrarsi come nuovi neuroni. Pur generati nella vita fetale come tutti gli altri neuroni, riescono però a fermare la loro maturazione (non sappiamo ancora come), rimanendo “congelati” nel secondo strato della corteccia cerebrale fin quando riprendono a maturare (neanche qui si sa come) per entrare a funzionare nei circuiti nervosi.

Lo strano fenomeno è stato dimostrato da ricercatori austriaci creando un topo transgenico in cui è possibile seguire nel tempo le cellule immature. Ė diverso dalla genesi di nuovi neuroni derivanti dalla divisione di cellule staminali (neurogenesi adulta): i neuroni immaturi esistono in regioni cerebrali prive di nicchie staminali, come la corteccia cerebrale, in cui avviene una “neurogenesi senza divisione”.

Trattandosi di scoperta recente, si sa ancora ben poco, sia sui meccanismi che controllano queste cellule, sia sui ruoli che possono svolgere nel cervello umano. Infatti, a differenza della neurogenesi adulta da staminali, su cui esistono 14.000 articoli scientifici, nel caso dei neuroni immaturi possiamo contare solo su alcune decine di articoli. Insomma, il tema è tutto da scoprire.

Come sono stati scoperti?

In realtà, ci si è accorti della loro presenza poco per volta, nell’arco di più di vent’anni, perché erano ben nascosti. Li abbiamo visti per la prima volta indipendentemente io e un ricercatore giapponese all’inizio degli anni ’90, entrambi studiando una molecola di immaturità che li marcava molto bene rispetto ai comuni neuroni, ma senza sapere che cosa fossero in realtà. Ben 17 anni dopo, un ricercatore spagnolo ha dimostrato che, pur restando molto giovani, questi neuroni vengono generati in epoca fetale. Ė come se un nostro compagno delle elementari, per magia, fosse rimasto un ragazzino e ora si trovasse in mezzo a noi adulti, ancora con possibilità di crescere.

Ho quindi scritto un articolo insieme allo spagnolo, in cui si ipotizza una nuova forma di plasticità: neuroni nuovi ma senza divisione. Va detto infatti che in quel periodo si era in piena corsa all’oro delle staminali cerebrali e l’intera comunità scientifica (noi compresi) si dedicava a quello. E, ironia della sorte, i neuroni neo-generati da staminali e quelli immaturi esprimevano le stesse molecole di immaturità, creando così una confusione notevole nell’interpretazione dei risultati. Tant’è vero che il nome “immaturi” è tutt’ora improprio, non distinguendo realmente le due categorie di “cellule giovani”, e bisognerà accordarsi per cambiarlo.

Solo nel 2018 gli austriaci, che usavano il topo transgenico, sono riusciti a dimostrare che quei neuroni si “risvegliavano” e iniziavano a funzionare. Possiamo considerarlo una sorta di trucco della natura per avere nuovi neuroni in regioni cerebrali che non li possono generare, perché prive di cellule staminali (come è, appunto, la corteccia cerebrale).

Veniamo dunque alle sue scoperte

Sebbene coinvolti anche noi nella corsa alle staminali, avevamo intuito che potevano esistere notevoli differenze tra le specie animali. Il che non è banale, visto che il modello animale più usato in ambito biomedico è il topo (o il ratto), ovvero roditori da laboratorio che presentano indubbie differenze rispetto alla specie umana, che rappresenta l’obiettivo a cui trasferire i risultati della ricerca. Sulla base di quell’intuizione, ipotizzammo che le differenze potessero interessare proprio la plasticità.

In un lungo studio condotto su cervelli di delfino (mammifero acquatico privo di olfatto, avendolo sostituito con l’eco-localizzazione in milioni di anni di evoluzione) non abbiamo trovato neurogenesi nella principale nicchia staminale degli altri mammiferi, cioè quella che produce neuroni proprio per il bulbo olfattivo. Nasceva così l’idea che la plasticità, pur rappresentando una costante nel mondo animale, sia legata per tipo e intensità alla nicchia ecologica della specie, trovandosi prevalentemente nelle regioni cerebrali più “utili” alla sopravvivenza. Infatti il topo vive e sopravvive principalmente grazie all’olfatto, mentre noi, pur usando il naso per qualcosa, sopravviviamo soprattutto grazie alla corteccia cerebrale!

Studi effettuati da altri gruppi di ricerca direttamente sul cervello umano hanno confermato questa ipotesi: nell’uomo la nicchia staminale legata all’olfatto si esaurisce intorno ai due anni di età (mentre nei topi rimane attiva per l’intera vita dell’animale).

Ipotizzammo quindi che la stessa cosa potesse accadere per i neuroni immaturi, ma al contrario. Già nel 2018 trovammo grandi quantità di neuroni immaturi nel cervello della pecora, più simile al nostro che non a quello del topo. Nel 2020, il nostro gruppo ha eseguito una mappatura sistematica di queste cellule nella corteccia cerebrale di 10 mammiferi, dai topi ai primati (dati pubblicati sulla rivista eLife; vedi link al fondo dell’articolo), dimostrando che la loro quantità aumenta a dismisura nei cervelli grandi e con corteccia espansa, essendo invece ridotta nel cervello piccolo e “liscio” del topo. Addirittura, nei roditori i neuroni immaturi sono limitati a una parte antica (paleocorteccia, anch’essa legata agli stimoli olfattivi) mentre nelle specie con molte circonvoluzioni cerebrali si estendono all’intera superficie della neocorteccia, la parte più nobile del cervello.

Appare quindi chiaro che l’evoluzione ha piazzato i neuroni immaturi nella regione che, pur priva di cellule staminali, conferisce ai cervelli grandi e complessi quelle proprietà cognitive e quelle capacità computazionali che li contraddistinguono!

E il recente lavoro riguardante l’amigdala?

L’amigdala è una regione cerebrale importante in quanto gestisce le emozioni e molti aspetti della vita di relazione, soprattutto in specie con socialità complessa, come i primati. Studi precedenti, sempre a causa di quella confusione sopra citata, avevano concluso che vi fosse neurogenesi anche in questa regione. Riprendendo le nostre analisi comparative tra le specie animali, abbiamo caratterizzato le cellule immature dell’amigdala con una serie di esperimenti che hanno confermato trattarsi di cellule dormienti, come quelle della corteccia. Inoltre, eseguendo conteggi accurati e analisi filogenetiche in più di 80 cervelli molto diversi tra loro, anche questa volta abbiamo visto che i cervelli grandi e complessi dei primati hanno quantità enormi di neuroni immaturi in confronto ai topi, confermando una scelta evolutiva legata alle dimensioni del cervello.

La recente scoperta, pubblicata su Plos Biology (vedi link al fondo dell’articolo), ha inoltre rivelato qualcosa di sorprendente: anche se l’amigdala non aumenta di dimensioni dal topo all’uomo, come avviene invece per la corteccia cerebrale, i neuroni immaturi sono contenuti nell’unica parte che si è espansa nei primati (il nucleo basolaterale), proprio perché strettamente connessa con la corteccia! Esiste quindi una logica evolutiva che accomuna corteccia cerebrale, amigdala e neuroni immaturi.

A cosa potrebbe servire tutto ciò e cosa cambia nelle Neuroscienze?

Premesso che si tratta di una ricerca ancora giovane e che sappiamo poco o nulla sui meccanismi cellulari, sul ruolo fisiologico o eventuali ruoli in situazioni patologiche dei neuroni immaturi, ciò che si può dire è che abbiamo rivelato una potenziale fonte di plasticità strutturale in regioni cerebrali cruciali per lo sviluppo e il funzionamento del cervello. Un fatto, questo, che sta spostando l’attenzione della comunità scientifica dalla neurogenesi delle cellule staminali a questa forma particolare di cellule dormienti.

Il dato davvero nuovo è la prevalenza del fenomeno nei cervelli di specie affine alla nostra. L’enorme lavoro di mappatura svolto in cervelli molto eterogenei tra loro conferma la tendenza evolutiva secondo cui i cervelli grandi e complessi prediligono i neuroni immaturi associandoli ad aree nobili coinvolte in funzioni cerebrali complesse, come la pianificazione delle azioni e le emozioni.

Questa plasticità può avere un ruolo fondamentale nel corretto sviluppo e affinamento del cervello dei giovani (con tutte le implicazioni nella sfera della pedagogia) e nella prevenzione dell’invecchiamento. Infatti, un altro risultato dei nostri studi comparativi rivela che i neuroni immaturi rimangono abbastanza stabili anche nell’adulto e ad età avanzate, mentre sappiamo che altre forme di plasticità sono prevalentemente giovanili. Potrebbe essere un altro trucco della natura per mantenere la plasticità in specie longeve. Studi successivi dovranno quindi indagare il comportamento di questa “riserva di neuroni giovani” nell’invecchiamento, nonché un eventuale ruolo nei disordini neurologici e nelle malattie neurodegenerative.

Progetti futuri?

Le idee sono innumerevoli. Le possibilità di realizzarle sono tuttavia limitate dalla complessità di questi studi e dalle risorse disponibili, umane e finanziarie. Attualmente stiamo studiando la possibile modulazione dei neuroni immaturi in diverse condizioni ambientali. Ė noto, infatti, che lo stile di vita e l’ambiente circostante possono modificare la plasticità del cervello. Andremo quindi a vedere se (e come) aspetti quali l’ambiente arricchito, lo stress, l’attività fisica, e così via, andranno a condizionare la maturazione di queste cellule. Se così fosse, si potrebbero pianificare strategie per favorire un corretto sviluppo del cervello nelle fasi giovanili di affinamento dei circuiti (coinvolgendo scuola, famiglia, amicizie, ambiente in cui vivono i giovani), o prevenire eventuali danni legati a invecchiamento o deficit neurologici legati a patologie. La strada in questa direzione è però ancora lunga, anche perché la nostra scoperta sposta l’attenzione dai topi alle specie con cervello grande e complesso, con implicazioni pratiche ed etiche tutt’altro che semplici.

A chi è grato per i risultati conseguiti?

La ricerca è un lavoro di squadra che non richiede solo collaboratori e finanziamenti, ma un ambiente costruttivo in cui possano circolare le idee, gli scambi di opinioni, e anche le critiche, se volte a migliorare la qualità della ricerca stessa. Sono certamente in debito con molte persone, in primis i dottorandi e i tesisti che svolgono quotidianamente il lavoro di laboratorio, un compito complesso che richiede qualità professionali e umane di altissimo livello (tra cui la dedizione, un valore che sembra anacronistico).

Poi sono grato al NICO, in tutte le figure, dal Direttore, ai colleghi, ai tecnici, per aver creato e mantenuto nel tempo un ambiente favorevole alla ricerca di alto livello e in continua evoluzione. E anche al Dottorato in Scienze Veterinarie, di cui faccio parte sia dalla sua istituzione, e nel cui rigore sono cresciuti i giovani dottorandi che hanno prodotto i risultati delle nostre pubblicazioni.

Infine, sono riconoscente nei confronti di tutte le Istituzioni, italiane e straniere, che hanno fornito i cervelli per i nostri studi e tutta una serie di expertise importanti nella discussione dei dati, in primis il Dipartimento di Antropologia della George Washington University, negli Stati Uniti, dove i nostri dottorandi hanno libero accesso per studiare i cervelli dei primati.

Link agli articoli originali:

eLife: https://elifesciences.org/articles/55456

Plos Biology: https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3003322

Mara Martellotta

***