Quella più a nord del Piemonte è una provincia lunga, attraversata da un forte senso d’identità. Anzi da tanti,troppi sensi d’identità che da sempre faticavano a ritrovarsi.

Dalle rive dei tre laghi ai territori in quota colonizzati dai Walser quasi ottocento anni prima, era un triangolo, un cuneo di terra piantato a forza dentro le Alpi. Uno dei territori più montuosi d’Italia, con la testa in Svizzera e il fondo sdraiato tra Belgirate e Orta. A est la Lombardia, lungo tutta la sponda “magra” del Verbano, a ricordare che la storia di questa terra è sempre stata più influenzata dalle vicende dei Visconti e dei Borromeo che dalla casata dei Savoia. Ci era nato, da quelle parti. E vi era vissuto per parecchi decenni prima di trasferirsi a Torino. Rovistando tra vecchie carte che aveva conservato in un grosso raccoglitore, ritrovò molti documenti che risalenti agli anni della sua gioventù, all’esperienza di organizzatore politico. Si incuriosì, le lesse nuovamente e ripensò a quel tempo. Poteva immaginare che un giorno avrebbe iniziato un lunghissimo viaggio per quei territori, macinando centinaia di migliaia di chilometri in auto per incontrare persone, organizzare riunioni, dibattere problemi? Era stata un’avventura densa di emozioni, a volte ricca di soddisfazioni, molto più spesso amara, complicata. E pensare che era nata così, quasi per caso.

Tutto ebbe inizio un sabato mattina sul finire degli anni settanta, quando il segretario provinciale del PCI in carica a quell’epoca l’aveva convocato e a bruciapelo gli aveva chiesto se sapesse scrivere. “Ma che razza di domanda è?”, pensò. Ma nel medesimo tempo che pensava pronunciò la frase più semplice e più banale che potesse venirgli in mente: “Sì, so scrivere. Perché?”. Gli venne raccontato come occorresse sostituire il corrispondente de L’Unità e che – se se la fosse sentita – c’era anche un lavoro da organizzare verso la realtà del mondo del lavoro, delle fabbriche, a contatto con gli operai. Così, in meno di un’ora, fece la scelta che, nel bene e nel male, avrebbe condizionato la sua vita futura.

Concluse in breve tempo la sua esperienza di operaio metalmeccanico, lasciandosi alle spalle i cancelli della fabbrica per iniziare una vita del tutto nuova. In fondo era ciò che aveva sempre voluto. Fin da piccolo, quando era ancora in vita il nonno paterno, in casa si respirava quell’aria un po’ sovversiva. E dal padre di suo padre aveva ereditato un forte sentimento di giustizia.

Gli era rimasta negli occhi l’immagine del vecchio nonno quando si guardava le mani. Era quasi in tic, un riflesso condizionato. Appena cessava il lavoro o qualsiasi altra occupazione e metteva in moto l’ingranaggio dei ricordi, si guardava le mani. Grosse, forti, segnate dai calli. Mani da picasàss, da lavoratore della pietra. Dalla finestra di casa sua, lo sguardo arrivava fino alla Pradera, dove la montagna prendeva rapidamente ad innalzarsi verso le pareti dure e grezze di granito del monte Camoscio. Quel granito rosa faceva gola a tanti. Elegante e resistente. Bello a vedersi e duro, durissimo al tatto. Come quelle mani che lo avevano estratto e lavorato. Scalpellino anarchico, il nonno aveva fatto tutta la grande guerra negli alpini. Soldato semplice, all’inizio, e poi sul campo di battaglia si era guadagnato il grado di sergente.

Non ne parlava volentieri. Quei ricordi di trincee, fango, sangue l’avevano segnato. Aveva cercato di dimenticare le montagne della “guerra bianca”, le Dolomiti, le creste dell’Ortles-Cevedale, gli assalti all’arma bianca per guadagnare una striscia di terra, le fucilate e i corpi straziati lungo la linea del Piave. Era lì che aveva maturato un odio profondo per il Re e la monarchia. E, prima ancora di averne coscienza, era diventato anarchico. Quell’inutile massacro di ragazzi mandati al macello gli aveva piantato nel cuore un senso di ripulsa per le ingiustizie che alimentava in lui un profondo sentimento di ribellione che lo faceva star male. Finita la guerra, aveva rifiutato ogni riconoscimento e, tornato a casa, aveva ripreso a lavorare in cava. All’avvento del fascismo, schedato e perseguitato come “antifascista sovversivo”, era emigrato in Francia, lavorando nei dintorni di Parigi. Poi, sul finire del 1936, era corso anche lui in Spagna, in difesa della Repubblica, combattendo sotto le bandiere rosse e nere della CNT, la Confederación Nacional del Trabajo.

A Barcellona aveva conosciuto Buenaventura Durruti, un ferroviere di quarant’anni, anarcosindacalista catalano. Con la sua colonna, combatté in Aragona e sull’Ebro per poi difendere Madrid dagli assalti dei franchisti. Ne parlava con enfasi. “La colonna era una comunità sindacale in lotta. Sapevamo di combattere per i diseredati, per la classe operaia, i contadini, gli ultimi. Combattevamo per il popolo non per una minoranza capitalistica, come l’avversario. Questa convinzione imponeva l’autodisciplina più stretta.Il miliziano non ubbidiva ma perseguiva insieme ai propri compagni l’attuazione del suo ideale, di un bisogno sociale”. Portava in se anche una grande amarezza. Vide Durruti accasciarsi, il 19 novembre del 1936, verso le due del pomeriggio, di fronte al Policlinico di Madrid, sul bastione che dominava la città universitaria, dove i nazionalisti di Francisco Franco si erano trincerati. Buenaventura ricevette in pieno polmone una palla calibro nove e , portato d’urgenza in ospedale, cessò di vivere alle sei del mattino dell’indomani, dopo molti, inutili, interventi chirurgici. Chi l’aveva ammazzato? I fascisti? Oppure il “fuoco amico” degli stalinisti? La risposta non l’ebbe mai e gli restò in testa, doloroso, quel dubbio. Combatté ancora sui vari fronti, fino alla caduta della Repubblica e, riparato in Francia, fece ritorno a casa dopo un lungo e pericoloso viaggio, percorso in gran parte a piedi. Più di una volta gli era capitato di sentirlo cantare sottovoce, “A las barricadas” , canto anarchico risalente al periodo della guerra civile in Spagna. Bellissima e struggente, resa ancora più profonda dalla sua voce bassa e roca. “Negras tormentas agitan los aires , nubes oscuras nos impiden ver. Aunque nos espere el dolor y la muerte contra el enemigo nos llama el deber. El bien mas preciado es la libertad ,hay que defenderla con fe y con valor.Alza la bandera revolucionaria , que llevara al pueblo a la emancipacion . En pie obrero a la batalla , hay que derrocar a la reacion. A las Barricadas! Por el triunfo de la Confederacion”. Quando risentì quel motivo tanti anni dopo, vedendo al cinema Terra e Libertà, il bellissimo film di Ken Loach, provò una fitta allo stomaco e il ricordo del vecchio e combattivo nonno si fece ancor più forte.

Quello che lo attendeva, dunque, era ben più che un lavoro. E l’affrontò di slancio. Incontri, riunioni, volantinaggi davanti alle fabbriche. Macinò tanti di quei chilometri a bordo della sua rossa FIAT 126 da perderne il conto. Un inverno – forse nell’80 o nell’81 – era arrivato verso sera nello spiazzo davanti al cinema comunale di Malesco, in Valle Vigezzo. Per diversi giorni c’era stata una nevicata fittissima, d’altri tempi. Da Druogno al ponte sul Melezzo si viaggiava in mezzo a due muri incredibili di neve gelata, quasi fosse una pista da bob. Faceva un freddo cane. Il cielo era coperto, buio. Le stelle stavano rannicchiate, nascoste, dietro la densa coltre di nubi.

All’interno, la sala stretta e lunga dove si erano riuniti i compagni della valle era a malapena riscaldata. “Così non si patisce lo sbalzo termico, quando si esce”, teorizzò il sindaco. Non che fosse convincente quel suo ragionare ma tant’è: quello passava il convento e c’era poco da fare. Il vero problema capitò alla fine dell’incontro quando, salutati i partecipanti, mise il naso fuori dall’uscio e s’accorse che aveva ripreso a nevicare.Un nevischio secco e fitto di cristalli ghiacciati stava imbiancando la strada. Scese adagio, a passo d’uomo, un tornante dopo l’altro fino al bivio di Masera dove cessò di nevicare e rivide qualche pallida e infreddolita stella brillare in cielo.

Quella era la sua vita. Da una riunione a un’assemblea,andando su e giù per quel territorio di montagna rappresentava già di per sé una bell’impresa. E non ci voleva molto ad immaginare cos’era stato spostarsi vent’anni prima, quando venne deciso di dare un’organizzazione provinciale – anche se la provincia ancora non c’era – alla loro organizzazione. Il tempo consumato in quegli spostamenti era una variabile da cui non si poteva prescindere. Così fece per lungo tempo, per anni. Non c’era nulla di scontato nel dover fare i conti con le persone e le idee, proponendo ( quando si riusciva..) soluzioni, ascoltando critiche e lamentele. Quante volte era diventato il parafulmine su cui scaricare tensioni e arrabbiature, aspettative deluse e speranze lasciate lì, a vagare senza grandi prospettive.

Aveva dovuto imparare presto a fare i conti con le regole non scritte, con le abitudini consolidate, con i rapporti tra compagni di generazioni diverse, con tanti e tanti problemi difficili, complicati.

Non era un lavoro facile. Se n’era accorto durante la lotta alla Montefibre. L’ultima, decisiva, puntata di una vicenda complessa dove le speranze dei lavoratori erano legate a doppio filo con il destino di una delle più grandi e storiche fabbriche chimiche del nord Italia.

Davanti alla fabbrica già dal primo turno del mattino, poco prima dell’alba. Volantinaggi, discussioni. Non era un lavoro semplice e a dire il vero non era nemmeno un lavoro, visto che entravano in gioco situazioni e rapporti che coinvolgevano, che non consentivano di stare ai margini. O eri coinvolto del tutto e in tutto, o non lo eri per nulla. E in quel caso era meglio lasciar perdere. Per parte sua, c’era dentro fino al collo. Quelle persone che frequentava non rinunciavano a dire la loro, avevano personalità. Altro che “cervelli portati all’ammasso”, come dicevano gli avversari usando un’espressione spregiativa, insolente. Le opinioni non erano mai state così diverse. Del resto era una lotta difficile, dagli esiti tutt’altro che scontati. Quella della “fabbrica-città” non era una vertenza come le altre. Era una lotta per difendere il cuore industriale di una città e, forse, di un intero territorio. Era il futuro di una comunità di donne e uomini che, nel bene e nel male, sarebbe dipeso da quanto accadeva in viale Azari a Pallanza.

Lì c’era uno dei nuclei più combattivi del movimento dei lavoratori. Non solo di quella zona ma di tutto il paese. Erano capaci di sviluppare una critica puntuale alla direzione aziendale sull’intero ciclo produttivo e sul suo governo, dai carichi e ai ritmi di lavoro, dal funzionamento dei singoli reparti all’organizzazione complessiva della fabbrica. Erano in grado di dire la loro su tutto, con competenza. Una capacità conquistata sul campo, dimostrata, indiscussa. Persino temuta, non solo dalla proprietà ma anche dal sindacato che si vedeva sollecitato e spesso scavalcato dalle rappresentanze di fabbrica.

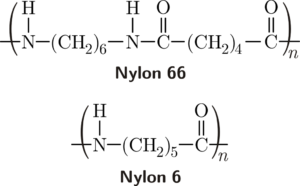

Fu una lotta indimenticabile. L’intera città veniva chiamata a rapporto dai lunghi, strazianti, ululati della sirena della Montefibre. In un primo tempo c’era stata la difesa, con le unghie e con i denti, delle produzioni di nylon e dell’integrità del ciclo produttivo di Pallanza. Poi, quasi fosse un simbolo, l’intera lotta era diventata un fatto nazionale, una vera e propria “prova del budino” per usare le parole di uno dei segretari nazionali della CGIL.

Come dire che, se fosse passata la linea padronale delle dismissioni in quella realtà, sarebbe passata ovunque. E allora, manifestazioni su manifestazioni, iniziative diffuse per rinsaldare un legame non facile tra la fabbrica e la città. Era evidente che i “padroni delle fibre” avevano deciso di scommettere sul gioco pesante. Non ci si poteva in alcun modo tirare indietro, a dimostrazione che quando il gioco si faceva duro, i duri avevano una sola scelta possibile: giocare, e fino in fondo, la loro partita.

Le avvisaglie avevano messo tutti sul chi va là. “Il pericolo è serio. C’è il rischio che Pallanza venga tagliata fuori da ogni prospettiva”, dicevano all’esecutivo del Consiglio di Fabbrica. Gli accordi non erano stati rispettati e sui piani d’investimento si era giunti a un dialogo tra sordi. La direzione aziendale, chiusa in un ostinato mutismo,dilazionava scelte importanti e decisive come l’avvio della filatura ad alta velocità, l’inserimento del testurizzo, l’avvio di progetti di ricerca. I ritagli di giornale che giravano di mano in mano, ricavati dalle cronache economiche, riportavano le notizie sulle trattative tra Montefibre e l’americana Monsanto. Il gruppo di via Pola a Milano stava per acquisire due stabilimenti di fibre acriliche in Europa. Con la Monsanto c’era un patto: gli americani cedevano gli impianti di Coleraine, nell’Irlanda del Nord, e di Lingen in Germania, in cambio della quota del 50% che deteneva Montefibre nella Polyamide Intermediates Ltd.

Quest’ultima produceva a Seal Sand, in Inghilterra un intermedio per la fabbricazione delle fibre poliammidiche che all’epoca era in comproprietà con la Monsanto. Non bisognava essere degli economisti per capire cosa stava accadendo. A passi da gigante si stava delineando una delle più classiche spartizioni dei mercati e delle aree d’influenza economica. L’azienda italiana non faceva mistero di voler concentrare la massima parte delle risorse finanziarie, tecnologiche e manageriali nel campo delle fibre acriliche e poliestere. In pratica aveva scelto di puntare tutto sul poliestere di Acerra e sull’acrilico di Porto Marghera. Per il nylon 66 di Pallanza stavano suonando le campane a morto. Il completo controllo della Monsanto sulla produzione di intermedi per le fibre poliammidiche non portava nulla di buono. La “fabbrica-città”, com’era stata ribattezzata la Montefibre, e quanto ci veniva prodotto diventavano merce di scambio in una grande partita di monopoli, giocata sulla pelle di migliaia di lavoratori e delle loro famiglie. Per questo non si parlava più di investimenti e di qualità delle produzioni, tirando a campare, spostando in là nel tempo gli incontri , collocando ogni ragionamento di prospettiva in un futuro incerto.

Non vi erano possibilità di fraintendimento.Il complesso chimico del Verbano per vivere aveva bisogno di ammodernarsi. Ogni giorno che veniva spuntato dal calendario equivaleva a perdere una parte di mercato, scivolando sempre più giù e sempre più fuori dal grande “giro” delle fibre chimiche.

Il sindacato di fabbrica aveva elaborato piani, avanzato proposte che potevano rendere più efficace la produzione in termini di qualità e quantità. Erano pronti anche a fare i sacrifici necessari, fossero anche duri, pur di salvare il lavoro. Le idee che mettevano sul tavolo non erano per nulla banali o scontate. Erano il frutto di una conoscenza, un’applicazione anche tecnica, un forte senso di responsabilità.

L’intera vicenda assumeva dimensioni sempre più grandi e contorni drammatici. I giornali, nelle cronache locali e nelle pagine nazionali, dedicavano spazi importanti. Ma le cose non andarono per il verso giusto. Si ricordava benissimo quell’ultimo giorno, in cui venne forzato il blocco delle merci alla porta carraia e venne posto fine, con la forza, all’autogestione che aveva impegnato per settimane i lavoratori in uno sforzo notevole e persino commovente che aveva messo sotto gli occhi di tutti la capacità di far funzionare una realtà produttiva così complessa.

All’azienda che si disimpegnava, che tirava i remi in barca, si contrapponeva la pervicace volontà dei lavoratori che offrivano ogni giorno una dimostrazione pratica della loro capacità di far funzionare gli impianti anche senza l’ausilio della direzione. Cambiava così, nei fatti, la “catena di comando”, trasferendola in basso, nelle mani di chi aveva la responsabilità della conduzione della lotta sindacale. Anche quando si trattò di trovare le materie prime, telefonando dappertutto, contrattando con altri consigli di fabbrica l’invio del “sale 66” che serviva per produrre il nylon e non interrompere la catena produttiva, alla fine erano riusciti nell’impresa. Quando i due automezzi provenienti dalla Montedipe di Novara attraversarono i cancelli della porta carraia, transitarono tra due ali di folla festante e gli autisti furono accolti con mazzi di fiori e applausi. Il filo dell’autogestione, pur tenue, era stato riannodato tante e tante volte. Fino a quando, venne brutalmente spezzato.

Non poteva scordarsi quel pomeriggio caldo e afoso. Si trovava davanti alle rastrelliere dei cartellini di presenza, a fianco delle bollatrici. Dalla saletta sindacale provenivano voci concitate. “Ognuno ha il suo stile…Noi dobbiamo resistere alle provocazioni. Tenere duro, dimostrare che non siamo delinquenti ma gente che ha a cuore le sorti del lavoro e, in fin dei conti, di tutta la città. Ecco cosa occorre fare!”,diceva uno dei leader del Consiglio di Fabbrica. Davanti al piccolo locale dov’era in corso la riunione con i vertici sindacali del sindacato unitario dei chimici, una trentina di operai,provenienti dalla filatura nylon e dal polimero,avevano improvvisato un sit-in. Agitavano cartelli scritti a mano, con calligrafia incerta:”Non lasceremo che Pallanza muoia”, “Contro i padroni delle fibre, lotta dura“.

Le bacheche fissate al muro erano zeppe di volantini, documenti, ritagli di giornale. L’aria era pesante, il clima si arroventava. E non solo perché i raggi del sole scendevano a perpendicolo sul piazzale dove l’ombra era solo una stretta striscia che correva lungo il muro. Un giovanotto dall’aria distinta, un impiegato delegato del ricevimento merci, era entrato nella sala di corsa, quasi travolgendo il capannello di operai. Tutti lo guardavano stupefatti. Alla porta carraia, distante qualche centinaio di metri, nei pressi dell’incrocio tra viale Azari e Corso Europa, era scoppiato un gran parapiglia. “E’ arrivata la polizia!”, gridò l’impiegato. “Stanno forzando i blocchi! Stanno caricando gli operai del picchetto!”. Dopo settimane di tensione e di silenzi era arrivata una riposta: la più sbagliata, la più ingiusta e drammatica. Ad un problema sociale si rispondeva con l’ordine pubblico,con una prova di forza destinata solo ad esasperare i già tesissimi animi . Prima c’era stata la carica alla stazione ferroviaria di Fontotoce, dove i lavoratori avevano interrotto per pochi minuti la linea ferroviaria del Sempione, allo scopo di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e dei mezzi d’informazione. Poi direttamente davanti alla fabbrica, con l’intenzione di rimuovere picchetti e blocchi.

Quelli che seguirono furono giorni difficili e rischiosi. Operai arrestati e poi rilasciati sotto al pressione di enormi cortei di protesta. Trattative che si intrecciavano su più tavoli, a vari livelli. Dal ministero del Lavoro a Roma alla sede del gruppo a Milano, dagli uffici torinesi in piazza Castello della Giunta Regionale fino all’Unione Industriali verbanese, nel palazzo di villa Pariani a fianco del nuovo imbarcadero di Intra.

Si ottenne poco. La cassa integrazione, una più o meno lunga prospettiva di sussidi per non creare immediatamente una ricaduta drammatica sulle condizioni sociali di migliaia di famiglie e sull’economia di Verbania, legata a doppio filo con la “fabbrica-città”. Di produzioni da mantenere , di ciclo lavorativo da riavviare non vollero sentirne parlare. Alla fine, sindacato e lavoratori, cedettero, accontentandosi di un “filo di fumo”, di un progetto industriale che riduceva al minimo comune denominatore una storia fatta di migliaia di persone, tante storie e profonde, anche se controverse,passioni. Poco male, secondo alcuni: a poca distanza, meno di trenta chilometri, c’era la Svizzera, con le offerte di lavori meglio pagati anche se più incerti. Una prospettiva che, a breve, si ridimensionò e non corrispose alle aspettative: anche lì, oltre confine, la crisi iniziò a “mordere”e i primi a perdere il lavoro furono parte dei frontalieri italiani che, giornalmente, varcata la frontiera di Piaggio Valmara, si disperdevano nelle fabbriche e nei cantieri tra Ascona e Bellinzona.

Di quella storia e di quella sconfitta, tra le carte che aveva conservato, c’era anche un diario. Era il taccuino su cui raccoglieva appunti e impressioni che poi riversava nelle cronache di quella vicenda sulle pagine de L’Unità, il giornale per il quale scriveva. Lo sfogliò. Trovò conferma dei documenti letti, delle storie, degli incontri. Consultò la raccolta di articoli che avevano tradotto in cronaca quelle vicende. In una provincia così piccola e così lontana dalle grandi città si era consumata una vicenda che aveva avuto un grande peso su quella comunità ma anche dimensioni simboliche molto ma molto più grandi. La “prova del budino” andò male. L’esito finale di quella storia fu una sconfitta. Una delle tante, intercalate da qualche raro successo. Ripensando a distanza di tempo a quegli operai che avevano perso il lavoro, lottando con rigore e generosità, immaginò suo nonno insieme ad altri operai e contadini, donne e uomini, stanchi,affamati e sconfitti, in marcia incolonnati verso la frontiera francese nel 1939, dopo la caduta della Repubblica. La guerra di Spagna terminava con la vittoria del franchismo alleato di Hitler e Mussolini. Quegli uomini erano stanchi, sconfitti ma non si sentivano privati della dignità, dell’orgoglio e della consapevolezza di essere stati nel giusto. La storia si incaricò di dar loro ragione, seppure in ritardo, qualche decennio dopo. Come il nonno si ritrovò a fischiettare le note della canzone cara al padre di suo padre.

Marco Travaglini

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE