L’AUTORE DICE DI SE’ Sono un vecchietto che a 76 anni, stanco di leggere romanzi con una infinità di personaggi difficili da ricordare (ed un inizio di arteriosclerosi non aiuta), trame complicate e finali scontati, ha deciso di tentare di scrivere il libro che gli sarebbe piaciuto leggere.

L’AUTORE DICE DI SE’ Sono un vecchietto che a 76 anni, stanco di leggere romanzi con una infinità di personaggi difficili da ricordare (ed un inizio di arteriosclerosi non aiuta), trame complicate e finali scontati, ha deciso di tentare di scrivere il libro che gli sarebbe piaciuto leggere.

E’ nato così “L’orto fascista” che non è nè vuole essere un romanzo storico o politico. E’ una tragicommedia (più commedia che a volte sfiora la pochade) che si svolge in un piccolo paese della Valcamonica nel 1943 all’atto dell’invasione tedesca in Italia. Il romanzo è stato accolto benevolmente dalla critica. Alcuni mi hanno paragonato a Piero Chiara (con mio immenso piacere in quanto da ragazzo ebbi occasione di frequentare lo scrittore varesino e di stimarlo), altri (con minor piacere) al “miglior” Andrea Vitali. I giornalisti del quotidiano “La Stampa” hanno collocato il mio scritto nel sito “Lo Scaffale” ove vengono ospitati solo i libri che non dovrebbero mancare in ogni biblioteca privata.

Spinto dall’entusiasmo ho scritto e pubblicato “Gilberto Lunardon detto il Limena” e quindi “L’oro di Breno” che sono altrettanto piaciuti.

Quest’anno, per festeggiare i miei 84 anni, ho pubblicato il giallo “Il sosia.” Non avendo nessuna esperienza in questa tipologia di romanzi temevo un fiasco. Quindi è stata con grande meraviglia l’aver ricevuto tante mail da persone, anche sconosciute, che si congratulavano con me e che mi esortavano a continuare. Ho altri due romanzi nel cassetto ed ho intenzione di editarli il prossimi Marzo e Ottobre. Infatti a Ottobre uscito “Don Arlocchi e il mistero della statua di Minerva”.

Ernesto Masina

***

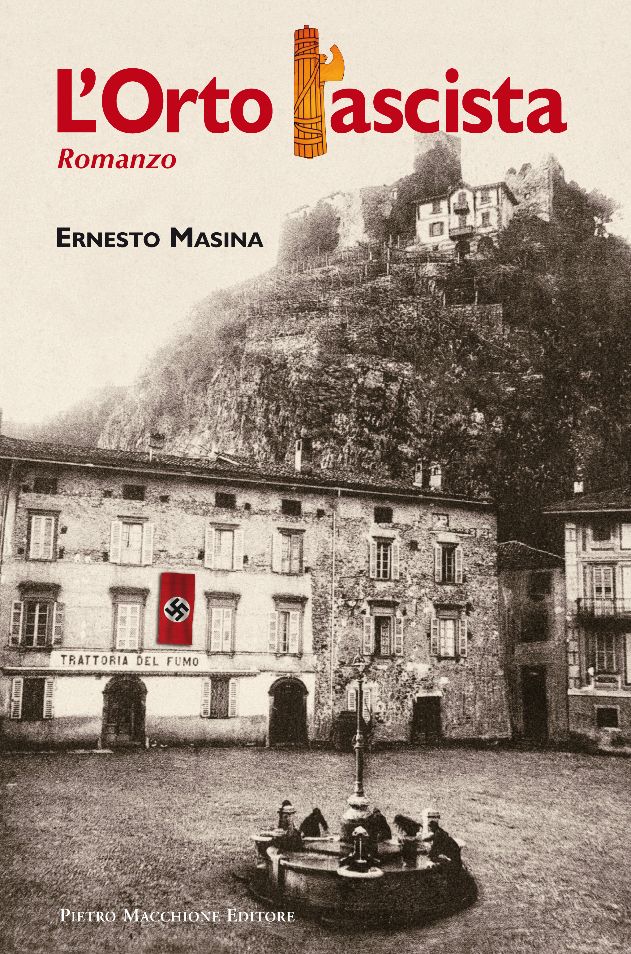

In copertina:

Breno, Piazza Generale Ronchi, già Piazza del Mercato, fotografia d’epoca.

ERNESTO MASINA

L’Orto Fascista

Romanzo

PIETRO MACCHIONE EDITORE

***

III

Don Pompeo Cappelletti era detto don Pompetta Cappelleo a causa della strana configurazione del suo corpo, largo in modo abnorme all’altezza delle anche e dei glutei e che andava restringendosi vistosamente nella parte alta del tronco, finendo in due spalline strette strette che sorreggevano una testa oblunga: proprio la forma di quelle pompette che una volta si usavano per fare gli enteroclismi. A coprire la scarsa capigliatura sempre un basco alla francese. Era stato Cappellano Militare nella guerra ’15-’18 e si diceva avesse, non si sa con quale incarico, partecipato anche alla guerra di Spagna, ovvia- mente dalla parte dei franchisti. Era un grande sostenitore del Fascismo e non perdeva occasione per esprimere la sua enorme ammirazione per il Duce e per le sue grandi opere. Durante le sfilate in occasione delle giornate ufficiali, naturalmente istituite dal Regime, sfoggiava sulla tonaca alcuni nastrini militari colorati e qualche medaglia assegnatagli non si sa perché. Teneva ottimi rapporti con le autorità fasciste. Due volte al mese si recava a Brescia, con la scusa di andare in Arcivescovado, diceva, o a trovare qualche parrocchiano ricoverato nel locale ospedale, oppure ad acquistare qual- che articolo che non si trovava nei negozi della valle. Per raggiungere il capoluogo prendeva il trenino che partiva qualche minuto dopo il termine della messa delle sette, oppure trovava un passaggio su qualche auto di servizio o di proprietà di qualche privilegiato che, per meriti politici o perché svolgeva comunque attività che interessavano il Partito, era esentato dal divieto di uso persona- le delle vetture a benzina.

Giunto a Brescia sbrigava il più velocemente possibile la visita in Arcivescovado, augurandosi di non trovare mai il Vescovo che aveva fama di sinistrorso e che, con quello sguardo profondo, durante gli incontri lo guardava sempre negli occhi mettendolo in imbarazzo. Si dedicava quindi alle poche commissioni, trascurava le visite in ospedale e poi, guardandosi in giro con circospezione, sperando di non essere seguito e di non incontrare qual- che persona che lo conoscesse, si recava in una stretta via che partiva da piazza Tebaldo Brusati e suonava al n°10. Quando gli veniva aperto gettava un ultimo sguardo sia a destra che a sinistra e poi si precipitava all’interno.

Era la sede dell’OVRA, la polizia politica del Regime, che si interessava di controllare, interrogare – sempre più spesso con la tortura – tutti quelli che sembravano critici o contrari al Regime. Gli uffici erano stati ricavati in un appartamento requisito a una coppia di antifascisti che erano stati inviati, per redimersi, al confine in un paese sperduto tra le valli dell’appennino calabrese. Per mancanza di fondi il mobilio non era stato sostituito e quindi l’ufficio del Commissario era situato nel salotto di casa con tanto di poltrone e divano.

Gli appartenenti all’OVRA ritenevano che quella sede non fosse conosciuta se non a loro – chi vi era portato veniva preventivamente bendato – ma a Brescia, come succede in tutte le piccole città del nord di curiosi e di pettegoli, tutti sapevano.

Qui don Pompeo veniva fatto accomodare in un salottino e dopo poco veniva raggiunto dal Commissario Capo. Bevuto un caffè i due si mettevano a chiacchierare come due vecchi amici, ma ben presto il discorso si limitava ad un soliloquio del prete. Raccontava tutte le notizie raccolte a Breno e in altri paesi della valle. Solo notizie, ovvia- mente, che potevano interessare alla Polizia Politica.

Il Parroco era un abile confessore. Se chi si presentava per ottenere l’assoluzione era donna dai 40 ai 60 anni – mai fidarsi delle giovani moderne che prendevano i sacramenti e, soprattutto, le autorità ecclesiastiche troppo sotto gamba – riusciva sempre a intrufolarsi nei suoi pensieri e a sviscerarne i più reconditi segreti. E se si parlava di peccati riguardanti il sesso, don Pompeo voleva sapere, con dovizia di particolari, come si erano consumati. I movimenti, le posizioni, la condivisione o meno alle eventuali strane richieste del marito, e se, magari con l’aiuto del preservativo o del coitus interruptus, erano state violate le leggi stabilite dalla chiesa. Giustificando tutto ciò con il fatto che la gravità del peccato era in proporzione al godimento ricevuto e che un orgasmo femminile non era cosa buona. Al Parroco questi racconti davano lo stesso malsano godimento che avrebbe ricevuto – fervido come era di immaginazione – guardando un film porno. Se capitavano in una giornata tre confessioni di questo genere, don Pompeo usciva dal confessionale spossato ma evidentemente appagato.

Uguale malizia il prete usava nel raccogliere notizie dal o dalla penitente riguardo la vita privata, la sua, quella del coniuge e, qualche volta, dei vicini. Ricordando che se si fornivano notizie di atti contrari al Fascismo – al partito che aveva voluto un concordato così… cristiano – si faceva solo il volere di Cristo. E quanti o quante ci cadevano!

Don Pompeo manteneva anche ottimi rapporti con i parroci dei paesi vicini, con i quali spesso si incontra- va per uno scambio di vedute, non spirituali, certo, ma… politiche.

– Alla prossima visita all’OVRA dovrò far cenno anche di quel don Sprezzali, Parroco di Bienno, che mi sembra troppo impegnato con Cristo e poco col Duce – pensava spesso, anche se non era mai riuscito, in fin dei conti un residuo di carità cristiana tentava di sopravvivere ancora nel suo animo, a denunciarlo.

Finito il colloquio con il Commissario, questi chiamava un dipendente che, ad un suo cenno di assenso, lasciava la sede diretto al vicino casino. Nel frattempo il prete veniva fatto accomodare in una stanzetta arredata con un comodo letto, due belle poltrone e un lavandino. Lì si spogliava dagli abiti talari che nascondeva in un armadio ed attendeva la ricompensa ai suoi servigi. Poco dopo, infatti, una prostituta (“molto florida, mi raccomando” aveva richiesto la prima volta) proveniente dal vicino postribolo bussava alla porta pronta a sottomettersi ai suoi desideri. Nel frattempo lui aveva ripassato il contenuto di qualche confessione e, tutto eccitato, si era predisposto a sfruttare nel modo migliore l’occasione.

IV

La farmacia Temperini si affacciava sulla piazza S. Ago- stino al termine della via Roma che era in ripida sali-

ta. Sembrava fosse stato scelto il posto giusto perché chi era perfettamente sano potesse raggiungerla senza affanno, ma chi aveva problemi di salute, arrivato alla farmacia, se li trovasse raddoppiati e bisognoso di ulteriori cure: per la gioia del farmacista.

Entrando si era avvolti dagli odori degli ingredienti dei vari prodotti galenici, quelli preparati direttamente dal farmacista, che un tempo andavano per la maggiore, essendo la produzione industriale dei medicinali ancora limitata. Anice, liquirizia dai buoni odori dolciastri, ma anche valeriana, aconito, malva, stramonio ed altre erbe officinali. Nel retro si sentiva in continuazione il picchiettare di un pestello in un mortaio, ove un inserviente lavorava i componenti per preparare decotti, pillole e cachet secondo le ricette del medico condotto o del tito- lare della premiata farmacia. Ricette vecchie di lustri che mai venivano modificate in quanto nessuno si prendeva la responsabilità di farlo, anche perché effettivamente spesso le condizioni di salute di chi li ingurgitava miglio- ravano. Probabilmente più per l’effetto placebo che per le proprietà delle formulazioni.

La farmacia era condotta dalla figlia del proprietario, Ida, con l’aiuto al banco di un certo Angiolino che non aveva le rotelle che giravano tutte al modo giusto se non quando si trattava di fare i conti ed incassare. Era il figlio della Sofia, la balia che aveva nutrito Ida quando la madre, pochi giorni dopo il parto, era morta di febbre terziaria. Prima di trovare la balia, Ida aveva sofferto la fame rifiutando il latte di mucca e l’acqua zuccherata che le veniva- no offerte in cambio del latte materno. Ma quando era stata rintracciata la balia, che aveva da poco partorito l’Angiolino, si era rifatta abbondantemente e Sofia aveva lasciato fare perché era molto interessata ai soldi promessi in caso avesse fatto crescere in modo rigoglioso la piccola orfanella. Si diceva che l’Angiolino non fosse del tutto normale perché durante i primi mesi di vita non aveva ricevuto sufficiente nutrimento in quanto, quando la mamma gli offriva le tette, queste ormai erano pratica- mente vuote. Il farmacista probabilmente aveva accettato questa ipotesi ed aveva preso a lavorare con sé l’Angiolino come segno di riparazione. Il commesso, che si interessa- va più che altro della cassa, prima di dare il resto aveva preso l’abitudine di chiedere con fare mellifluo, chiunque fosse il cliente, uomo, donna, vecchio o giovane:

“Vuole mica una bella scatola di preservativi?”

Alle lagnanze dei clienti, il Temperini, spesso, si riteneva per burla, rispondeva che il suo commesso era impotente e che con quella proposta voleva che i clienti facesse- ro in tutta tranquillità quello che a lui non riusciva: quindi la sua era una affettuosa cortesia. La Ida ormai non faceva più caso alle stranezze del fratello di latte ed alle lamentele dei clienti. Era sempre triste e immusonita: precisa e disponibile nella gestione della farmacia ma altrettanto scostante. Anni addietro aveva perso la testa per un operaio della Ferriera Tassara e forse ci aveva anche fatto all’amore. Scoperta dal padre le era stata vietata la frequentazione del povero operaio, con la minaccia di essere diseredata. Dapprima aveva resistito alle imposizioni del padre, ma poi, quando il moroso (per intervento del farmacista?) era stato licenziato con uno strano pretesto ed aveva dovuto emigrare in Francia in cerca di lavoro, aveva per forza accettato la nuova situazione ma aveva iniziato ad odiare in silenzio il genitore.

Il Temperini difficilmente rimaneva in farmacia dopo l’apertura. O se ne andava a caccia, se era stagione e la giornata non prometteva pioggia, oppure si trasferiva al bar Monte Grappa che si trovava proprio di fronte alla farmacia, dove passava ore ed ore.

Alto, magro elegante, con un paio di baffetti sempre curatissimi, il farmacista portava occhiali con lenti scure che aggiungevano al fascino naturale un qualcosa di misterioso. E’ inutile dire che piaceva alle donne, soprat- tutto alle contadine e alle mogli dei numerosi pastori alle quali non faceva mancare la sua presenza quando queste rimanevano a casa sole, essendo i mariti agli alpeggi con le mucche, o, come ora, al fronte. Anche se in paese si parlava molto delle sue avventure, nessuno aveva prove concrete, perché per le sue attività amatorie si recava nelle cascine fuori paese, dove aveva più facilità di suc- cesso. E poi a lui piacevano queste donne franche, di car- ne abbondante e di pretese limitate. Accoppiamenti classici, senza l’obbligo di preliminari laboriosi e finali romantici, che lo appagavano pienamente. “Una botta e via”, come usava dire il Temperini che, invero, ben difficilmente accennava alle sue conquiste.

Ci aveva provato una volta anche con la maestra signora Lucia, che però gli aveva fatto capire chiaramente che apprezzava le avances ma che non sapeva che farsene di una persona che nulla di concreto avrebbe potuto lasciar- le. Il farmacista si era ritirato in buon ordine con un mazzo di fiori e tante scuse.

V

Il bar Monte Grappa era il luogo di ritrovo di tutti gli sfaccendati del paese, dei negozianti che avevano chi potesse sostituirli in negozio o dei professionisti che potevano gestire il loro tempo a piacimento. Vigevano due regole ferree: era vietato parlare di politica e non si poteva giocare a carte a soldi. I pettegolezzi e le abbondanti libagioni erano quindi gli unici sfoghi dei clienti. Il proprietario, detto Burtulì squarta fasöö, per la sua tirchieria e per la precisione che metteva in tutto ciò che faceva, per mantenersi la clientela riusciva sempre a inventarsi qualcosa. In quel periodo aveva messo a punto tornei di briscola. Con pazienza certosina predisponeva 15-20 mazzi di carte con identica sequela in modo che tutti i partecipanti al torneo avessero le stesse chances. Anche se non si poteva giocare a soldi, veniva fissata una cifra di iscrizione e al termine del torneo venivano premiate le prime tre coppie. A volte con una dozzina di uova, a volte con un salame o una piccola forma di for- maggio. Cose preziose in periodo di autarchia dove combinare il pranzo con la cena non era per nulla facile. La cosa faceva impazzire gli accaniti giocatori che si iscrive- vano ai tornei, versando le iscrizioni anche dieci giorni prima dell’inizio pur di non perderle. I risultati poi, tra buone bevute, si discutevano a lungo con prese in giro per i perdenti e promesse di rivincita.

Il Temperini era un grande affabulatore ed era richiestissimo dai frequentatori del bar per le storie che sapeva inventare, soprattutto se erano particolarmente, come si diceva allora, sboccate. E il farmacista condiva sempre questi racconti con fatti veri che si riferivano, non esplicitamente ma in modo alquanto comprensibile, a qualcuno del paese che aveva qualche problema fisico nel senso sessuale e che si era rivolto a lui per qualche cura: alla faccia del segreto professionale. Altre volte iniziava barzellette che centellinava magari in diverse visite al bar, rendendo spasmodica l’attesa per il finale. Ai nuovi venuti non risparmiava mai la storiella dell’omino verde che lui recitava con gran bravura.

Si trattava di un problema di un suo cliente che lui aveva contribuito a curare. Il poveretto aveva avuto una strana situazione di incontinenza. Appena addormentato sogna- va che un omino verde gli si posava sulla parte inferiore della pancia ed incominciava a gridare “Piscia! Piscia!” e lui alla mattina si svegliava con il pigiama ed il letto intrisi della sua urina. Il Temperini, interpellato, aveva preparato un intruglio di erbe calmanti che avrebbero reso il sonno più tranquillo e risolto il problema. Niente affatto. Quello aveva continuato a sognare l’omino urlante e a svegliarsi alla mattina bagnato sino al collo. Lui gli aveva aumentato la dose ma, non ottenendo risultati, aveva sentenziato: “A mali estremi, estremi rimedi!”

Gli aveva detto: “Se noi riusciamo a interrompere, alme- no per una volta, che l’omino l’abbia vinta vedrai che tutto finirà. Però, secondo me, bisogna intervenire fisica- mente. Sarà un po’ doloroso ma sono certo ce la farai!” Aveva allora spiegato al cliente che alla sera, prima di andare a letto, avrebbe dovuto prendere il solito sedativo e poi un pezzo di corda con il quale legare strettamente il pene, e di conseguenza il canale urinario, onde rende- re impossibile il passaggio del liquido. L’aveva quindi congedato regalandogli un potente antidolorifico e dandogli appuntamento per la mattina successiva. Quando si ritrovarono il cliente gli disse:

“Dottore, io ho fatto come mi ha detto lei. Ho preso il calmante, le pillole contro il dolore e poi mi sono legato l’uccello il più strettamente possibile. Un dolore bestia, dottore. Un dolore bestia! Però sono riuscito ad addormentarmi e subito è venuto quel disgraziato. Si è messo a urlare ‘Piscia! piscia!’ e io l’ho lasciato urlare. Poi mi sono toccato: era tutto asciutto, non usciva veramente niente! Lui continuava a urlare ed io a rimanere asciutto”. “Allora ce l’abbiamo fatta” gridò il dottore tutto contento. “Mi lasci finire, dottore. Lui urlava ed allora io gli ho detto: ‘Guarda che non posso pisciare perché me lo sono legato. Guarda!’ Lui si è sporto a guardare verso il basso e, visto il mio uccello tutto infiocchettato, si è arrabbiato come una bestia. Prima di andarsene, mi ha urlato ‘Ma va’ a cagare!’. Dottore, io questa mattina mi sono svegliato pieno di merda sino al collo!”

(continua…)

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE